19/03/2021

La maison Grasset et moi

"Un peu profond ruisseau calomnié la mort." (Mallarmé)

Le 13 mars dernier, Jean-Claude Fasquelle nous a quittés. Petit-fils de l'éditeur de Zola, il avait repris les éditions Grasset et leur avait insufflé un esprit d'ouverture qui reflétait magnifiquement cette époque si mouvementée. Sa femme, Nicky Fasquelle, également décédée du Covid peu avant lui, avait dirigé pendant de longues années Le Magazine littéraire, revue de référence de la vie intellectuelle française. Bien qu'ayant collaboré près de deux décennies au Magazine littéraire, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Jean-Claude Fasquelle ou sa femme. Mon seul lien avec le "patron" fut le chèque, toujours signé par ses soins, que je recevais chaque fois que je publiais un article. Au Magazine littéraire, dont les bureaux se trouvaient rue des Saints-Pères, tout près de chez Grasset, j'ai surtout eu des relations avec l'excellent Jean-Louis Hue, et aussi, parfois, avec Jean-Jacques Brochier, grand chasseur devant l'Éternel et, derrière son bureau, toujours dissimulé par le nuage de fumée de son éternelle cigarette. À eux deux (je ne me souviens pas de leurs titres respectifs), ils dirigeaient la publication en parvenant, à chaque numéro, à lui conserver ce charme particulier et germanopratin qui faisait toute sa saveur. Dans les années 2000, malheureusement, Jean-Claude Fasquelle commença à liquider ses affaires, et Le Magazine littéraire finit par passer dans l'escarcelle de François Pinault. Le siège déménagea, et l'ancienne équipe de collaborateurs fut remplacée par une bande de jeunes pleins de nouvelles idées. La revue périclita ; aujourd'hui, Le Magazine littéraire n'existe plus. Pour revenir à Grasset, je dois ajouter que, si je n'ai pas connu Fasquelle lui-même, en revanche j'ai eu l'occasion de rencontrer à de multiples reprises le directeur littéraire de la maison, Yves Berger, et de nouer des liens de grande amitié avec lui. Pour rendre hommage à ce temps qui ne reviendra pas, et à ses illustres disparus à qui je dois tant, je vous propose le petit témoignage inédit suivant, que j'avais écrit sur Yves Berger peu après sa mort, en 2004.

Rencontre au Lutetia

La première fois, Yves Berger m'avait donné rendez-vous au bar du Lutetia. Face à moi, j'avais un méridional expansif, à l'affût, véritable sosie, me sembla-t-il, de Fellini. Berger a toujours été cordial et même amical avec moi, peut-être parce que je n'ai jamais eu à travailler pour lui. La notice de vingt-cinq lignes que j'avais écrite à son sujet lui avait plu. Je n'avais eu de place que pour faire son éloge, et gardais pour moi les réserves que ses romans m'inspiraient, et que j'ai toujours essayé de lui dissimuler. Je suis arrivé un jour au bar de l'Hôtel des Saints-Pères avec sa dernière œuvre. Il n'avait pas beaucoup de temps à me consacrer, mais je lui ai demandé une dédicace : il a sorti son énorme stylo Mont-Blanc, et a théâtralement rempli la page de mots très touchants pour moi, parmi lesquels le mot "amitié" figurait en bonne place, je m'en souviens (1). Était-il sincère ? Plus tard, pour me remercier du temps que j'avais passé à le lire, il m'a invité à déjeuner dans un restaurant italien, Le Perron, QG de l'édition parisienne. Il pouvait se montrer très attentif aux autres, et aimait, je crois, les conversations qui le sortaient un peu de ses magouilles quotidiennes d'éditeur – nous n'avons bien sûr à aucun moment parlé des prix littéraires. Il m'a quand même dit, à un moment : "Ah, vous, vous n'écrivez pas de romans !", sous-entendant sans doute : "Mon pauvre ami, vous n'avez aucun avenir, ou alors cela va être très difficile..." Il n'avait d'ailleurs pas tout à fait tort. Au dessert, une jeune et accorte serveuse est venue nous présenter les pâtisseries. Il a interrompu notre conversation pour l'écouter attentivement et lui demander toutes sortes d'explications. Cela dura au moins dix minutes. Le repas terminé, le patron a voulu nous offrir un dernier alcool maison, mais Berger a préféré commander un second expresso et je l'ai suivi. Je n'ai donc jamais beaucoup apprécié ses livres (sauf son Dictionnaire amoureux de l'Amérique) (2). Je trouvais qu'il s'écoutait trop écrire, cette emphase me gênait. Par contre, c'était un convive remarquable, intelligent et attachant. Je regrette de ne plus lui avoir fait signe par la suite, sinon par quelques lettres, auxquelles il répondait toujours avec la surcharge naturelle et baroque propre à son très beau tempérament.

_______________

(1) La dédicace donnait : "Pour Jacques-Émile Miriel, que je suis heureux de connaître et pour le remercier d'une attention et d'une amitié qui me touchent Le Monde après la pluie, que je le remercie d'aimer... Yves Berger. Paris le 16 avril 1998." (Note de 2021)

(2) Je suis un peu injuste. Je me souviens par exemple que Santa Fé (2000) est un beau roman où Yves Berger imagine qu'il passe le relais de sa passion pour l'Amérique à une jeune fille rencontrée par hasard dans un aéroport. (Note de 2021)

08:02 Publié dans Livre | Tags : jean-claude fasquelle, zola, le magazine littéraire, éditions grasset, yves berger, lutetia, amérique | Lien permanent | Commentaires (1)

09/01/2018

De Gaulle et l'ours russe

Depuis la fin du communisme, la géopolitique de la France a beaucoup changé. Notre pays a sagement réintégré l'Otan et n'aspire plus désormais qu'à rester dépendant du géant américain. Aussi est-il particulièrement intéressant de faire un tableau de ce qu'était la politique étrangère de la France sous de Gaulle, afin d'en mesurer aujourd'hui le contraste flagrant. C'est à quoi s'est attelée Hélène Carrère d'Encausse dans ce nouvel et passionnant essai, Le Général de Gaulle et la Russie. Le Général a toujours eu de grandes affinités avec l'ours russe. Pour lui, la Russie (qu'il appelait rarement l'Union soviétique), était une pièce déterminante dans la géostratégie de la France. Sa grande culture historique, sur laquelle insiste Carrère d'Encausse, ne pouvait que renforcer cette perspective. L'académicienne écrit en effet : "la Russie était vue par le Général comme l'allié de revers indispensable à sa sécurité, mais plus encore [...] elle participait à sa conception de l'équilibre de l'Europe et de la place de l'Europe dans le monde". Cette politique gaullienne a pris sa source, pendant la guerre, dans les relations que de Gaulle a pu nouer avec Staline, pour essayer de faire ressusciter la France, mise à mal par la débâcle. Elle a continué ensuite, quand le Général est revenu aux affaires en 1958, alors que la guerre froide ne semblait pas accorder beaucoup de latitude aux pays autres que l'Amérique et l'Union soviétique. Voilà ce qu'Hélène Carrère d'Encausse explique parfaitement dans son livre, nous replongeant dans un monde où la petite voix de la France faisait malgré tout entendre sa différence. Nous comprendrons mieux alors la situation présente, les bouleversements qui depuis presque trois décennies désormais ont changé du tout au tout la physionomie de l'Europe et les grands équilibres géopolitiques. Le monde de 2018 attend manifestement son nouveau grand réformateur. Il est probable qu'il aurait, s'il venait un jour, des accents gaulliens...

Hélène Carrère d'Encausse, Le Général de Gaulle et la Russie. Éd. Fayard, 20 €.

11:47 Publié dans Histoire | Tags : hélène carrère d'encausse, le général de gaulle et la russie, otan, géopolitique, union soviétique, staline, débâcle, amérique, général de gaulle | Lien permanent | Commentaires (0)

22/02/2015

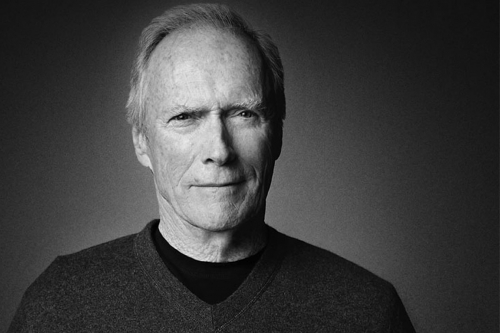

Clint Eastwood, une ardeur patriotique

Clint Eastwood fait déjà partie des classiques, après une longue carrière d'acteur et de réalisateur. Son inspiration de cinéaste a fluctué au gré des sujets, variés et inégaux. Si Gran Torino ou Million Dollars Baby étaient d'indéniables chefs-d'œuvre, d'autres films nous ont laissés perplexes. Avec le dernier en date, American Sniper, qui fait un tabac au box-office, la perplexité est majeure. L'histoire avait pourtant de quoi inspirer Eastwood : la vie d'un tireur d'élite de la marine de guerre américaine (SEAL) au cours de ses différentes missions en pleine guerre d'Irak, et le choc post-traumatique quand il revient chez lui, après avoir établi un record de cibles tuées (160 officiellement), parmi lesquelles des femmes et des enfants. Le film nous montre les opérations sur le terrain avec, il est vrai, un beau réalisme, ainsi que le "travail" de précision du sniper, un Américain du Texas nommé Chris Kyle, qui a réellement existé, interprété magnifiquement par l'acteur Bradley Cooper, qui insuffle au caractère de son personnage une sorte d'ambiguïté proche de la folie. Chris Kyle deviendra vite une "Légende", parmi ses frères d'armes, mais aussi chez l'ennemi arabe. Sa tête sera mise à prix 80.000 $. Face à ce cas d'école assez impressionnant, Clint Eastwood aurait pu choisir de poser des questions pertinentes, par exemple sur le bien-fondé de l'engagement des Américains en Irak. Mais jamais, semble-t-il, le moindre doute n'est instillé sur ce conflit absurde. Quand il filme Chris Kyle, au tout début, qui s'apprête à abattre un enfant et sa mère, c'est d'une manière qui tend à justifier cet acte horrible, et peut-être nécessaire, mais en en gommant la violence. Bien sûr, ce "droit de tuer" quasi absolu aura des conséquences désastreuses sur le psychisme de Chris Kyle, mais le film ne s'interroge pas vraiment sur leur cause. Eastwood montre par ailleurs des soldats revenus du front, qui ont été gravement blessés au combat, mais il le fait en cherchant toujours, là aussi, le point de vue qui va diluer la tragédie. American Sniper est ainsi surtout un long chant patriotique à la gloire de l'Amérique, de ses guerres et de ses héros disparus. Le scénario y reste, pour atteindre ce but, extrêmement basique, et même lassant. Défendre l'Amérique est la seule idée, en somme, qui guide le cinéaste, républicain revendiqué sur le plan politique, comme s'il produisait avec ce film un clip militariste que tout le monde serait à même de comprendre, — surtout les jeunes pour qu'ils n'hésitent pas à s'engager. De pensée, point, malheureusement. Un peu comme cette Bible qu'enfant Chris Kyle dérobera pendant un service religieux, et qu'il emmènera partout avec lui, en Irak et ailleurs, mais sans que jamais au grand jamais, comme il est souligné dans une scène, il ne l'ouvre.

11:07 Publié dans Film | Tags : clint eastwood, gran torino, million dollars baby, american sniper, seal, texas, chris kyle, bradley cooper, folie, irak, guerre d'irak, violence, patriotisme, amérique, tragédie, guerre, clip militariste, la bible | Lien permanent | Commentaires (1)