01/03/2021

Yasmina Reza, ma préférée

Toute la presse a déjà parlé en bien du nouveau roman de Yasmina Reza. Elle est même venue à la radio répondre aux questions, elle qui se méfie des médias et est une "grande silencieuse". Cette unanimité autour d'elle est une habitude, chez cette romancière-auteure dramatique. Un souvenir me revient. Au moment où elle commençait à être connue, avec sa pièce "Art", au milieu des années 90, un coiffeur parisien, à qui je disais par hasard que je m'intéressais à la littérature, m'avait parlé d'elle avec éloge : son salon était voisin du théâtre où les représentations avaient lieu. Le "merlan" lettré (j'aime ce vieux mot d'argot pour dire coiffeur) m'avait assuré que Yasmina Reza était quelqu'un avec qui il allait falloir compter ! Il ne s'était pas trompé, à vrai dire.

Une langue pleine d'émotions

Depuis, Yasmina Reza a alterné pièces de théâtre et romans, et même un "reportage" très personnel consacré à Nicolas Sarkozy (sous le très beau titre de L'aube le soir ou la nuit). Elle a obtenu le prix Renaudot en 2016 pour son roman Babylone. Celui que nous pouvons lire à présent, depuis cette rentrée de janvier, s'intitule Serge. L'histoire se passe à Paris et tient en un résumé très bref : deux frères, Serge et Jean (le narrateur), et leur sœur Nana, issus d'une famille juive originaire d'Europe centrale, perdent leur mère emportée par un cancer. Quelque temps après, ils décident, à l'instigation de la fille de Serge, Joséphine, d'aller visiter Auschwitz. Cette trame suffit à Yasmina Reza pour emporter le lecteur sur quelque deux cents pages frénétiques. Car tout tient dans la langue, extrêmement vive, pleine d'émotions, d'une belle efficacité avec une grande économie de moyens et des raccourcis vertigineux. Le style de Yasmina Reza me semble en parfaite adéquation avec notre époque, tout en gardant une légèreté surnaturelle grâce à un sens de l'humour irrésistible (le fameux humour juif).

Loin du politiquement correct

Au cœur du roman, il y a donc cette journée passée à Auschwitz. C'est là peut-être qu'on pouvait attendre Yasmina Reza, pour voir si elle serait à la hauteur. Elle s'en sort haut la main, à mon humble avis, avec une intelligence et une liberté stupéfiantes. Elle met ses personnages – concernés au premier plan en tant que juifs – en situation, leur fait vivre ce moment rempli de contradictions. Vision critique ? Certes, et peut-être même subversive ; mais tant mieux si nous échappons pour une fois au "politiquement correct" ! Petit exemple, parmi beaucoup d'autres : le personnage de Serge a revêtu pour l'occasion un costume noir, afin de ne pas ressembler aux touristes se croyant à Disneyland. Ce qui donne le dialogue suivant entre Serge et sa fille Joséphine : "Tu n'as pas chaud mon papounet avec ce costume ? – Si. Mais je ne me plains pas à Auschwitz." Et tout est comme ça, dans ce livre.

Une indécision encouragée par cette lecture

J'ai moi-même failli visiter Auschwitz, en 1990. En vacances à Varsovie, je m'étais rendu à Cracovie une journée, dans l'idée de découvrir cette belle cité polonaise. Lorsque je suis descendu du train, le taxi, voyant que j'étais désœuvré, m'a proposé de me conduire au camp d'Auschwitz, qui était à environ une heure de route. J'ai hésité, mais ai décliné sa proposition, ne sentant pas en moi la concentration morale requise pour affronter à l'improviste cet événement "sans réponse" de l'histoire humaine. Je me suis dit que je reviendrais plus tard, tout spécialement pour cette visite. Jusqu'à présent, l'occasion ne s'est plus présentée. Au fond, je pense qu'à moins d'y être forcé par quelque obligation extérieure honorable, je ne serai sans doute jamais "prêt" pour voir Auschwitz. Et ce très beau livre de Yasmina Reza, dont le propos est hanté par l'enfer du camp, me confirme presque dans cette indécision fondamentale.

Yasmina Reza, Serge. Éd. Flammarion, 20 €.

15:44 Publié dans Film | Tags : yasmina reza, serge, "art", nicolas sarkozy, babylone, auschwitz, europe centrale, juif, cracovie, varsovie | Lien permanent | Commentaires (0)

12/04/2016

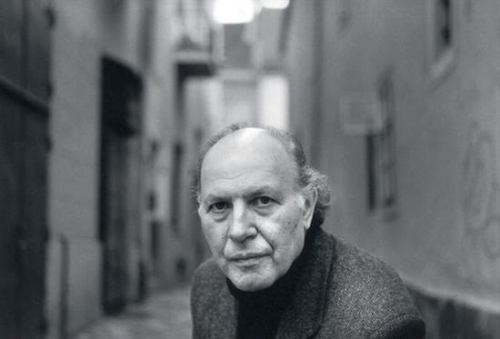

Hommage à Imre Kertész

Le mois dernier a disparu le grand écrivain hongrois Imre Kertész. Né en 1929, il avait tout connu des calamités du siècle : la déportation à Auschwitz par les nazis, puis la dictature communiste pendant quarante ans. Il n'avait pas voulu quitter la Hongrie, uniquement par fidélité à sa langue natale, la langue de ses livres. Mais il n'aimait pas vraiment son pays d'origine. Il ne se sentait pas particulièrement juif non plus, si ce n'est par son passage dans les camps de la mort, qu'il a raconté dans Être sans destin. Imre Kertész se ressentait surtout comme européen. Il a passé les dernières années de sa vie à Berlin. Entre-temps, la célébrité était arrivée, avec le Nobel en 2002. L'obscur écrivain, asphyxié par le régime soviétique, s'était déployé avec l'ouverture des pays de la Mitteleuropa. On retrouve dans ses œuvres, romans et journaux intimes, une voix singulière, qui essaie d'exprimer la sincérité d'un homme pris dans le piège de la vie et de la société. Un certain nihilisme affleure souvent, qui me fait penser à bien des égards à celui de Thomas Bernhard. Comme lui, Kertész n'a pas peur des mots et de les pousser à leur ultime limite. Je lis par exemple dans son Journal des années 2001-2003, Sauvegarde, la notation suivante : "La vie est une erreur que même la mort ne répare pas. La vie, la mort : tout est erreur." Il ne faudrait pas croire cependant que Kertész s'abandonne définitivement à une sorte de dépression envahissante. Il n'a pas réchappé à Auschwitz pour continuer à se désespérer dans le monde dit libre. Il a au contraire essayé de bien mener son jeu, et de sauver ce qui pouvait l'être. Voilà ce qu'en toute lucidité il nous a fait partager avec son œuvre, et pourquoi il sera lu encore longtemps : comme un de ces auteurs dont l'utilité n'est plus à démontrer.

14:58 Publié dans Livre | Tags : imre kertész, auschwitz, communisme, hongrie, juif, être sans destin, européen, mitteleuropa, romans, journaux intimes, sauvegarde, thomas bernhard, dépression, nihilisme | Lien permanent | Commentaires (0)