21/06/2021

Alan Vega, punk ultime

Quand Alan Vega est mort, le 16 juillet 2016, les médias, dont Libération, sont revenus de manière détaillée sur son étrange carrière. À l’origine plasticien à New York, Vega s’était rapidement tourné vers la musique. Dès la fin des années 60, il entend parler du mot « punk », et est l’un des premiers à s’engager dans ce qui deviendra une nouvelle et excessive avant-garde. En 1971, Vega crée avec son acolyte Martin Rev le mythique groupe Suicide.

Dans son très exhaustif ouvrage sur le punk (No future, Une histoire du punk, éd. Perrin, 2017), Caroline de Kergariou retrace les débuts de Suicide, et rapporte quelques propos rétrospectifs de Vega sur cette aventure artistique si grandement subversive : « Même les punks n’aimaient pas Suicide, se souvenait Alan Vega. Nous étions les punks ultimes puisque même les punks nous haïssaient. »

Je pensais à tout cela en écoutant Mutator, un nouveau CD sorti récemment, qui reprend des vieilles bandes de studio enregistrées par Vega entre 1995 et 1997. La pochette du disque, hélas, ne donne quasiment aucune indication sur la manière dont le chanteur-compositeur a travaillé. Elle ne donne pas non plus le texte des « chansons » ‒ mais faut-il appeler cela des chansons ?

Les premières secondes, on a l’impression d’une inspiration « gothique », puis la musique prend un caractère planant. C’est du « protopunk » authentique, un son typiquement urbain, avec des bruits récupérés par Alan Vega lui-même au fil de ses inspirations. L’ensemble fait passer une impression d’inquiétude, de détresse énorme, de dépression.

Un morceau s’intitule « Psalm 68 ». Cela veut-il dire que Vega a repris les paroles de ce psaume, l’un des plus désespérés ? « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux / me sont entrées jusqu’à l’âme. / J’enfonce dans la bourbe du gouffre, / et rien qui tienne ; / je suis entré dans l’abîme des eaux / et le flot me submerge... » J’ignore en fait si Vega a utilisé le texte du psaume dans son morceau.

Il me semble qu’Alan Vega, icône underground du punk digital, est avant tout un artiste nihiliste, s’affirmant comme tel. Il prolonge une sorte de dissémination, pour reprendre le terme de Jacques Derrida. Cela signifie, selon moi, que son parcours ‒ comme, mettons, celui de Lautréamont ‒ s’éloigne peu à peu du logos originel, pour se perdre, mais de manière sublime, dans une forme d’expression errante, désolée, qui aurait aboli tout repère. C’est aussi cela, peut-être, que nous dit cette reprise du psaume 68.

Il faut donc écouter Mutator en étant convaincu que cette musique est une illustration parfaite des temps actuels, une tentative d’enserrer en quelques sons protopunks l’essence de notre actualité factice. C’est une musique mystérieuse, qui arrive comme à la fin de l’histoire, et qui renoue en même temps, en quelque sorte, avec les rythmes primitifs, ceux des Pygmées par exemple, que j’aime tant. Vega aura bouclé la boucle, et c’est pourquoi il est tellement nécessaire.

Alan Vega, Mutator. Sacred Bones Records.

08:40 Publié dans Musique | Tags : alan vega, mutator, new york, suicide, caroline de kergariou, punk, protopunk, dépression, psaume 68, nihilisme, dissémination, derrida, pygmées | Lien permanent | Commentaires (0)

27/08/2019

Mexique/Roman

L'Amérique du Sud est un vivier artistique assez remarquable et très créatif, que ce soit pour le cinéma ou la littérature, et sans doute pour beaucoup d'autres disciplines également. Cet été, je suis par exemple allé au cinéma voir le magnifique film de l'Argentin Benjamin Naishtat, Rojo. Cela faisait longtemps que je n'avais été autant fasciné. Pour cette rentrée littéraire, j'ai décidé de m'intéresser à une œuvre de ces pays-là. Je savais que les éditions Métailié en publient beaucoup ; depuis 1979, date de leur création, c'est un peu leur spécialité, même si elles proposent par ailleurs des romans d'autres pays ou des ouvrages de sciences humaines. En regardant sur leur site ce qu'elles sortent pour cette rentrée, j'ai eu mon attention attirée par une notice de présentation assez intrigante à propos du livre d'un certain Daniel Saldaña Paris (né à Mexico en 1984), intitulé Parmi d'étranges victimes.

Je dois dire que ce fut une bien belle lecture. Le personnage principal, le jeune Rodrigo, travaille dans un musée où il s'occupe de la communication. Il mène une vie parfaitement "pré-bureaucratique", comme il le dit, sans définir réellement ce qu'il entend par là. Mais nous le suivons avec une grande précision dans les événements très restreints de son quotidien, principalement l'observation d'une poule dans le terrain vague qui jouxte son immeuble. Cette poule prend une immense importance pour Rodrigo, jusqu'à la folie. Puis, à la suite d'une plaisanterie dont il est la victime, il est contraint de se marier à une femme "postmoderne" sans intérêt. Cette union ne troublera presque pas sa léthargie, et sera l'occasion pour lui de réfléchir sur ses rapports avec autrui : "Communiquer, admet-il, consiste précisément à éluder la sincérité pour parvenir à des accords." Son lien avec la communauté reste improbable. Une sorte d'attente métaphysique l'envahit complètement, et il pourrait tout doucement sombrer dans la schizophrénie, peut-être le suicide, s'il ne décidait finalement de partir pour une bourgade lointaine, où vit sa mère. Il y rencontrera l'amant de celle-ci, un universitaire en année sabbatique, ainsi qu'un gourou californien qui se révélera avoir une grande importance à la fois directe et indirecte dans la suite des événements. La deuxième partie du roman, après quelques développements sur un auteur fictif qui ressemble beaucoup à Arthur Cravan, fait preuve d'une grande inventivité et ne déçoit pas le lecteur. Daniel Saldaña Paris n'a pas son pareil pour nous décrire le monde sauvage du Mexique profond, et ses rituels plus ou moins traditionnels à base d'alcool et d'hypnose. Sera-ce là-bas la rédemption pour Rodrigo, voire la rencontre de l'amour ?

Le roman de Daniel Saldaña Paris présente la logique d'un axiome mathématique. Nous connaissons déjà, dans la littérature, ce type de personnage qui, proche du nihilisme, sombre dans l'ennui et l'apathie. L'auteur sait évoquer cette précarité humaine, cette solitude individuelle avec componction, et beaucoup d'humour. Il est même quelquefois sur le point de se perdre volontairement dans l'abjection. Mais il ne s'arrête pas là, quelque chose le retient, comme une forme d'espoir qu'il faut aller chercher au fond de soi-même, pour se réconcilier peut-être avec le monde. Cette expérience a souvent été tentée en vain. Elle débouchait systématiquement sur l'échec. Ici, c'est un peu comme si, enfin, elle aboutissait. Le titre du roman est emprunté à un poème d'Arthur Cravan. Sans doute est-ce plus qu'un signe. La référence à un poète de cette génération est décisive, comme si l'avant-garde continuait, aujourd'hui, et offrait une réponse claire. Parmi d'étranges victimes est un roman superbement dirigé vers ce genre de solution radicale, comme si l'homme, de fait, n'avait qu'un seul choix : celui d'accéder véritablement à lui-même pour essayer tout simplement de vivre.

Daniel Saldaña Paris, Parmi d'étranges victimes. Traduit de l'espagnol (Mexique) par Anne Proenza. Éd. Métailié, 20 €.

10:30 Publié dans Livre | Tags : daniel saldana paris, parmi d'étranges victimes, rojo, benjamin naishtat, éditions métailié, nihilisme, schizophrénie, arthur cravan, solitude, échec, suicide | Lien permanent | Commentaires (0)

16/06/2017

Le punk, avant-garde apocalyptique

Né vers la fin des années 70, le mouvement punk condense toutes les contradictions de nos sociétés spectaculaires-marchandes. Dans un épais ouvrage historique, qui fait le tour de la question, Caroline de Kergariou retrace cette anti-épopée musicale, qui a d'ailleurs influencé bien d'autres domaines de l'art et de la culture (en particulier une certaine littérature) jusqu'à aujourd'hui. D'où l'intérêt de ce travail quasi exhaustif, pour qui s'intéresse aux avant-gardes, de leur naissance à leur héritage éparpillé. Le punk connaît un point d'intensité fulgurant en juin 1977, éclatant en plein cœur de la scène internationale. La musique des Sex Pistols se veut avant tout "chaos", comme un long cri de révolte. Caroline de Kergariou décrit avec précision comment cette déflagration artistique arrive au jour. Il y a incontestablement une filiation avant-gardiste, en provenance peut-être du dadaïsme puis du surréalisme, mais aussi de la pensée situationniste qui marque la contre-culture de l'époque. Il y a surtout le contexte économique, avec les premiers symptômes de la crise qui commence (même si la plupart des musiciens punks ne sont pas issus de milieux populaires, contrairement à ce que laisse entendre une légende trop répandue). Cela crée une osmose favorable à des manifestations extrêmes de l'art, prônant une forme radicale, un nihilisme exacerbé. Une pléthore de groupes musicaux va se constituer pendant quelques années, dont Caroline de Kergariou retrace les aventures sur tous les continents. Elle le fait avec la bonne distance, entre ironie et sérieux sociologique, dans un style remarquable, notons-le, qui fait passer avec élégance bien des exagérations propres à une époque qui en fut friande. Elle a raison de souligner le "dandysme" des punks, ainsi que "le potentiel toujours vivant de protestation et de contestation qui est attaché au mouvement". Nihiliste, ce mouvement punk le fut et l'est resté jusqu'à nos jours, dans ses derniers soubresauts, avec aussi "la conviction profonde, comme l'écrit Caroline de Kergariou, qu'il est inutile, voire vain, de chercher à changer le monde". En ceci, ne pourrait-on pas dire que le punk est toujours en phase avec notre temps et donc toujours aussi moderne ?

Caroline de Kergariou. No Future. Une histoire du punk, 1974-2017. Éd. Perrin. 27 €.

11:19 Publié dans Livre | Tags : mouvement punk, caroline de kergariou, no future, art, culture, littérature, avant-gardes, sex pistols, chaos, dadaïsme, surréalisme, pensée situationniste, contre-culture, nihilisme, dandysme | Lien permanent | Commentaires (0)

23/07/2016

Giorgio Caproni ou la fin de l'idylle

Giogio Caproni (1912-1990) est l'un des plus grands poètes italiens du XXe siècle, et pourtant il aura fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour avoir une traduction complète de ses œuvres en français. Je me souviens, il y a quelques années, de la revue Po&sie qui proposait à ses lecteurs quelques extraits du Passage d'Énée, avec une traduction du fameux poème "Les bicyclettes". C'était certes suffisant pour attirer l'attention sur un auteur vraiment unique, qu'on n'oubliait pas. Le volume qui est sorti aux éditions Galaade, il y a déjà un petit moment, et qui regroupe l'œuvre poétique complète de Caproni dans notre langue, est donc un événement des plus importants. Il donne la possibilité d'avoir enfin une vue d'ensemble de ce travail poétique, commencé en 1932, et qui a subi de belles métamorphoses jusqu'aux années 1980. J'ai pris un grand plaisir à lire cet épais volume, et à me plonger dans cet univers plein de surprises, avec peut-être une thématique souterraine qu'on perçoit assez rapidement, et qui serait celle d'un "désespoir tranquille", comme l'écrit quelque part Caproni. En effet, face à une modernité assez terrible (une sorte de nihilisme propre au XXe siècle), le poète a eu peu de marge de manœuvre. Il est toujours "Un homme seul, / reclus dans sa chambre". La nuit est son lot : "Que voulez-vous que je demande. / Laissez-moi dans ma nuit. / Rien que cela. Que je voie." Caproni a très bien perçu l'angoisse du vide, qui baignait une société en plein bouleversement : "Vide / du blé qui un jour avait atteint / (dans le soleil) la hauteur du cœur." Parfois moraliste, souvent métaphysicien, Caproni sait montrer la distorsion nouvelle qui s'impose dans la pensée, sous l'éclairage du Nietzsche de la mort de Dieu : "Dieu n'existe / qu'à l'instant où tu le tues." On a dit souvent que Caproni était le poète de l'oxymore. Cela est vrai. Il fallait cette ambiguïté fondamentale pour faire apparaître ce qui restait d'être dans le monde, tâche à laquelle la poésie s'attèle traditionnellement, même si cette ambition est vouée désormais à un quasi-échec : "Je suis revenu, écrit Caproni, là où je n'ai jamais été." Comme chez tout grand auteur, on sent chez lui ce désir de "franchir l'humain", comme le disait Dante, mouvement inlassable de la parole, de la voix poétique. Ce travail, alors, ouvre désespérément un espace littéraire qui nous laisse figés devant la chute vertigineuse qu'il nous propose, – tout en ne cessant de nous conserver, marque distinctive de Caproni, dans une douceur particulière qui rend cette chute plus humaine.

Giorgio Caproni, L'Œuvre poétique. Traduit de l'italien par Jean-Yves Masson, Isabelle Lavergne, Bernard Simeone et Philippe Renard. Édition établie et présentée par Isabelle Lavergne et Jean-Yves Masson. Éd. Galaade. 45 €.

11:17 Publié dans Poésie | Tags : giogio caproni, poésie, poésie italienne, le passage d'énée, désespoir, modernité, nihilisme, la nuit, le vide, la mort de dieu, nietzsche, oxymore, ambiguïté, chute | Lien permanent | Commentaires (2)

12/04/2016

Hommage à Imre Kertész

Le mois dernier a disparu le grand écrivain hongrois Imre Kertész. Né en 1929, il avait tout connu des calamités du siècle : la déportation à Auschwitz par les nazis, puis la dictature communiste pendant quarante ans. Il n'avait pas voulu quitter la Hongrie, uniquement par fidélité à sa langue natale, la langue de ses livres. Mais il n'aimait pas vraiment son pays d'origine. Il ne se sentait pas particulièrement juif non plus, si ce n'est par son passage dans les camps de la mort, qu'il a raconté dans Être sans destin. Imre Kertész se ressentait surtout comme européen. Il a passé les dernières années de sa vie à Berlin. Entre-temps, la célébrité était arrivée, avec le Nobel en 2002. L'obscur écrivain, asphyxié par le régime soviétique, s'était déployé avec l'ouverture des pays de la Mitteleuropa. On retrouve dans ses œuvres, romans et journaux intimes, une voix singulière, qui essaie d'exprimer la sincérité d'un homme pris dans le piège de la vie et de la société. Un certain nihilisme affleure souvent, qui me fait penser à bien des égards à celui de Thomas Bernhard. Comme lui, Kertész n'a pas peur des mots et de les pousser à leur ultime limite. Je lis par exemple dans son Journal des années 2001-2003, Sauvegarde, la notation suivante : "La vie est une erreur que même la mort ne répare pas. La vie, la mort : tout est erreur." Il ne faudrait pas croire cependant que Kertész s'abandonne définitivement à une sorte de dépression envahissante. Il n'a pas réchappé à Auschwitz pour continuer à se désespérer dans le monde dit libre. Il a au contraire essayé de bien mener son jeu, et de sauver ce qui pouvait l'être. Voilà ce qu'en toute lucidité il nous a fait partager avec son œuvre, et pourquoi il sera lu encore longtemps : comme un de ces auteurs dont l'utilité n'est plus à démontrer.

14:58 Publié dans Livre | Tags : imre kertész, auschwitz, communisme, hongrie, juif, être sans destin, européen, mitteleuropa, romans, journaux intimes, sauvegarde, thomas bernhard, dépression, nihilisme | Lien permanent | Commentaires (0)

28/06/2015

Retour sur Maurice Blanchot

Dans une lettre récente qu'il m'écrivait, Pierre Madaule, grand spécialiste de Blanchot devant l'Éternel, attirait mon attention sur un ouvrage qui venait de paraître, Blanchot l'obscur ou La déraison littéraire, signé de deux professeurs de philosophie, et publié aux éditions Autrement, dans la collection de Michel Onfray. Madaule me confiait notamment : "Dans ce livre en effet, les deux auteurs montrent où mènerait la lecture universitaire actuelle de ce qu'ils désignent comme l'œuvre de Blanchot et qui, évidemment, ne comprend pas les récits de Blanchot." Madaule ne s'est pas étendu davantage, mais avait fait naître en moi le désir de prendre connaissance de cet essai.

Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau — ainsi se nomment nos deux auteurs — ont effectué un assez court travail pour tenter de démontrer qu'on avait, avec Blanchot, affaire à une fumeuse escroquerie intellectuelle. À travers Blanchot, ils s'en prennent aussi bien à un grand courant de la philosophie française, nommé French Theory. Leur démonstration se prétend rigoureuse, mais il ne suffit pas d'accumuler des citations de Blanchot, ou de Derrida, d'ajouter quelques phrases à prétention humoristique, pour atteindre la cible. Voilà au fond, me suis-je dit, un piteux pamphlet, qui ne donnera à aucun lecteur ni le goût de la philosophie, ni celui de la littérature. Et je ne parle pas ici des multiples erreurs factuelles, qui émaillent ce livre, et qu'une relecture tant soit peu éclairée aurait pu corriger.

Monvallier et Rousseau ne nous apportent rien de nouveau. Ils ne creusent même pas les concepts de "déraison" ou de "nihilisme" qui, selon eux, caractérisent Blanchot. Ils nous donnent là en fait un travail nullement universitaire, se contentant de nous fabriquer du journalisme superficiel. Dans les quelques mots de sa lettre, Madaule, lecteur pointilleux, a bien vu de quoi il retournait : de cette déficience aujourd'hui courante du travail intellectuel, qui se contente de survoler, comme ici, deux ou trois livres d'un écrivain, toujours les mêmes, et laisse de côté l'essentiel, en particulier les récits. Par exemple, le livre de Monvallier et Rousseau ne mentionne aucune fois L'Arrêt de mort, étape pourtant cruciale du cheminement de Blanchot.

Dans leur avant-propos, nos deux essayistes racontent comment leur livre a été refusé par de nombreux éditeurs, jusqu'à ce que Michel Onfray accepte de les prendre sous son aile protectrice. Je ne suis évidemment pas favorable à ce qu'on censure un ouvrage qui serait hostile à un écrivain que je ne cesse d'admirer ; mais ne suis-je pas, comme les autres lecteurs, en droit d'exiger un discours étayé et sérieux ? Je suis même preneur des considérations critiques, quand elles restent de bonne foi. Ainsi, plutôt que de vous conseiller ce Blanchot l'obscur, je vous rappellerai un autre livre, paru cet hiver, l'excellent pamphlet de Jean-François Mattéi, L'Homme dévasté. Essai sur la déconstruction de la culture, aux éditions Grasset. Le regretté philosophe s'attaquait, lui aussi, à la French Theory, mais avec compétence et panache.

Ce qui ne reste pas clair du tout, à mon sens, c'est la position actuelle de l'université vis-à-vis d'une œuvre comme celle de Blanchot. On conseille aux étudiants d'acheter quelques-uns de ses livres, et plutôt les essais. Mais personne ne les lit, et les professeurs n'en disent rien. On peut regretter une telle pédagogie, qui conduit d'ailleurs tout droit à ce que Blanchot lui-même prophétisait : l'extinction de toute trace de vraie pensée dans la modernité : "♦ L'époque où toutes les vérités sont des histoires, où toutes les histoires sont fausses : nul présent, rien que de l'actuel." (Le Pas au-delà, page 78)

Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau, Blanchot l'obscur ou La déraison littéraire. Préface de Michel Onfray. Éditions Autrement, collection "Universités populaires & Cie". 17,50 €.

Illustration : peinture de Barnett Newman.

10:26 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, pierre madaule, blanchot l'obscur ou la déraison littéraire, michel onfray, henri de monvallier, nicolas rousseau, french theory, jacques derrida, pamphlet, l'arrêt de mort, jean-françois mattéi, l'homme dévasté essai sur la déconstruction de la culture, journalisme, raison, nihilisme, université, modernité, le pas au-delà | Lien permanent | Commentaires (0)

14/05/2015

Emmanuel Todd et les contradictions de l'anthropologie

Parmi les anthropologues français, Emmanuel Todd a toujours fait preuve d'une certaine singularité, sans doute parce que l'université française ne l'a jamais vraiment intégré. C'est peut-être une chance, et le public ne s'y trompe pas, qui lit ses livres avec curiosité. Ceux qui auront été un peu dépités par l'essai de Zemmour, se reporteront avec profit au nouvel essai de Todd, écrit quasiment à chaud dans les quelques mois qui ont suivi les attentats du 7 janvier et la manifestation géante du 11. Pour tous les "Charlie" de France, qui se demandaient pourquoi ils ont manifesté ce jour-là, Emmanuel Todd a concocté une petite explication sociologique qui ne devrait pas les laisser indifférents.

Qui est Charlie ? se présente de fait comme un travail anthropologique, élaboré à partir de l'observation scientifique des structures de la famille et de la religion, qui est la marque de fabrique de l'auteur depuis une quarantaine d'années. Dans les conclusions qu'il en tire, Todd n'hésite cependant pas à donner un tour polémique à son livre, ce qui lui fait prendre par moments des allures de pamphlet. Ceci explique la réception houleuse de ce Qui est Charlie ? dans la presse et même le monde politique, puisque le premier ministre Manuel Carlos Valls n'a pas hésité à proclamer sa détestation outragée.

L'une des cibles d'Emmanuel Todd, on le sait désormais, est l'Europe économique née à Masstricht, décrite volontiers comme la dictature d'une petite élite technocratique qui gère la pauvreté qu'elle a délibérément instituée parmi le peuple en s'enrichissant elle-même sans scrupules. Et quand Todd a vu, le 11 janvier dernier, les foules immenses suivre benoîtement le président socialiste François Hollande ("l'obéissance", comme le caractérise Todd), entouré de Merkel ("la domination, l'austérité"), de David Cameron ("le néolibéralisme"), de Jean-Claude Juncker ("le système bancaire luxembourgeois"), etc., etc., son sang n'a fait qu'un tour. Il n'a donc aujourd'hui pas de mots assez durs pour fustiger ses concitoyens, et c'est là, je crois, un aspect contestable de sa démonstration. Si l'on a assisté par certains aspects à une "hystérie" collective, il n'en demeure pas moins que, dans l'esprit de beaucoup de Français, la manifestation du 11 janvier n'était nullement un acquiescement aveugle, et surtout durable, à l'aventure socialiste menée actuellement d'une manière si désastreuse dans le pays.

L'essai d'Emmanuel Todd repose néanmoins pour l'essentiel sur des considérations anthropologiques, et c'est la partie la plus troublante de son travail, et la plus convaincante aussi. Le sous-titre, "sociologie d'une crise religieuse", nous met sur la voie. Todd examine ainsi l'implantation ancienne du catholicisme dans les régions françaises, et en déduit une survivance symbolique qu'il qualifie de "zombie", et qui, selon lui, manifeste des réflexes anthropologiques "inégalitaires". Cette survivance d'une mentalité passée explique bien des péripéties politiques actuelles. J'ai trouvé, en ce qui me concerne, la démonstration fort probante. Fallait-il pour autant l'élargir vers une généralité absolue ? Todd écrit en effet : "Les forces sociales qui se sont exprimées le 11 janvier sont celles qui avaient fait accepter le traité de Maastricht." Là encore, n'est-ce pas un peu rapide ?

En revanche, ce que Todd a, me semble-t-il, très bien vu, c'est l'importance du phénomène religieux à prendre en considération. Nous avons, d'une part, une religion qui disparaît, le christianisme, et qui peine à offrir des substituts, laissant les individus dans un sentiment d'angoisse vive, assez proche du nihilisme. Et d'autre part, nous assistons en France à l'émergence d'une nouvelle religion, qui pèse déjà 5 % de la population, l'islam. Cette dernière religion est celle d'une minorité, note Emmanuel Todd ; elle est également celle des plus pauvres. Or, elle se voit rejetée de toutes parts, et prise comme bouc émissaire face à tous les problèmes auxquels la société française est confrontée. Todd pousse cette idée très loin, soulignant au passage l'idéologie du laïcisme outrancier, qui va jusqu'à faire du blasphème un devoir : "La République, écrit-il, qu'il s'agissait de refonder [en ce 11 janvier] mettait au centre de ses valeurs le droit au blasphème, avec pour point d'application immédiat le devoir de blasphémer sur le personnage emblématique d'une religion minoritaire, portée par un groupe défavorisé." Qui plus est, et Todd y revient à plusieurs reprises, cet ostracisme qu'il dénonce, et dont les banlieues font les frais, est un terreau particulièrement fertile pour l'antisémitisme.

On pourrait discuter très longuement des thèses qui émaillent l'essai d'Emmanuel Todd, soit pour les contredire, soit pour les approuver plus ou moins. Car leur intérêt n'est-il pas en effet de créer un débat sans hypocrisie ? Jadis, un Baudrillard savait prendre ainsi à revers tous les préjugés, mais avec plus d'humour, et de cynisme, comme pour nous dire : "De toute façon, c'est foutu !" Cela passait malgré tout avec davantage de souplesse. Je regrette surtout qu'Emmanuel Todd ne fasse pas de plus amples références à la philosophie. Dans Qui est Charlie ? aucun philosophe n'est cité, aucune pensée fondatrice n'est convoquée pour donner quelque plus large vision d'ensemble. Un sociologue comme Pierre Bourdieu, par exemple, se référait de manière centrale à Kant. Emmanuel Todd évolue dans le monde clos de sa spécialité, n'en sortant, on l'a vu, que pour tirer des leçons qui auraient mérité davantage de nuances. Une certaine dialectique lui fait défaut. Mais il faut bien sûr lire son livre malgré tout passionnant, extrêmement intelligent, qui est un travail unique en ces temps de conformisme idéologique. La gravité de la situation nous y invite plus que jamais.

Emmanuel Todd, Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse. Éd. du Seuil, 18 €.

13:06 Publié dans Livre | Tags : emmanuel todd, qui est charlie ?, anthropologie, éric zemmour, charlie hebdo, sociologie, structures familiales, religion, manuel valls, europe, manifestation du 11 janvier, françois hollande, angela merkel, david cameron, jean-claude juncker, attentats du 7 janvier, hystérie collective, socialisme, catholicisme, mentalités, angoisse, nihilisme, maastricht, christianisme, islam, blasphème, banlieues, antisémitisme, jean baudrillard, pierre bourdieu, kant, philosophie, conformisme idéologique | Lien permanent | Commentaires (0)

19/03/2015

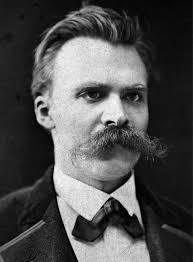

Nietzsche, Heidegger et le nihilisme

Heidegger estimait que c'était avec Nietzsche que se clôturait l'histoire de la métaphysique, dont Platon avait ouvert le cours. Nietzsche a établi en effet la remise en cause des "valeurs", sur lesquelles était fondée la civilisation occidentale. "La mort de Dieu" résume ce tournant. Heidegger le met aussitôt en relation avec un autre concept nietzschéen, "la volonté de puissance", qui lui semble adéquat pour créer des valeurs nouvelles à partir du champ de ruines. On perçoit évidemment ici le danger, en quelque sorte l'arbitraire, qui peut en résulter. La pensée de Nietzsche recélait des virtualités, dont lui-même aurait certainement été effrayé s'il avait pu savoir que par la suite elles seraient "récupérées" de la sorte. Heidegger a cru que l'avènement du nazisme était propice au règne de "valeurs" à réinventer, et que celles-ci allaient éclore sur les terres fumantes de nihilisme du IIIe Reich. Heidegger écrivait par exemple dans son cours sur Nietzsche du semestre 1941-1942 : "il faut que toute participation humaine à l'accomplissement du nouvel ordre porte en soi l'insigne de la totalité" [souligné par moi]. Heidegger mène très loin les idées de Nietzsche, profitant de leur nature antidémocratique. L'histoire devait cependant donner tort à Heidegger et à son exploitation philosophique du "nihilisme extrême". Il n'en reste pas moins que l'ordre démocratique qui s'installa après la guerre ne résolut pas entièrement la question ; et qu'il la laissa même en plan, dans une sorte d'ambiguïté fondamentale, qui fit que le nihilisme put encore avoir de beaux jours devant lui. Je préfère sans doute cette tranquillité imparfaite, toute nihiliste soit-elle. Elle n'interdit pas par exemple, quant à elle, le retour à quelques traditions anciennes, pour tenter d'apporter des réponses pacifiques au malaise qui continue. Le nihilisme n'a pas été qu'une crise passagère, la métaphysique elle-même en a été affectée, comme ont su le reconnaître Nietzsche, et Heidegger à sa suite. Mais le diagnostic seul était bon ; il reste toujours à l'homme la tâche si périlleuse de trouver les remèdes appropriés à ce mal profond, qui ne cesse pas. Enjeu très incertain, comme je le pense, face au monde moderne.

Illustration : photographie de Nietzsche

11:46 Publié dans Philosophie | Tags : nietzsche, heidegger, platon, la mort de dieu, histoire, valeurs, civilisation occidentale, nihilisme, nazisme, troisième reich, démocratie, nihilisme extrême, traditions, métaphysique, monde moderne | Lien permanent | Commentaires (0)

04/03/2015

La politique de Maurice Blanchot

À force de mystère, l'engagement politique de Maurice Blanchot était devenu indéchiffrable. On savait juste au départ qu'il avait écrit, avant guerre, dans des journaux d'extrême droite ; on l'oubliait un peu trop facilement. Son engagement d'extrême gauche, à partir de 1958, semblait une garantie suffisante. Or, tout cela a commencé à devenir plus clair depuis quelques années, et surtout à faire tomber la statue de son piédestal. Le livre de Michel Surya, qui vient de paraître, L'autre Blanchot, le montre très bien. Il arrive à point nommé, mieux vaut tard que jamais, pour dresser un portrait politique sans concession de l'écrivain, non seulement en précisant la teneur de cet engagement d'extrême droite jusqu'au début des années 1940, mais en revenant sur ce qui est mieux connu, la période d'extrême gauche, à partir du retour de De Gaulle au pouvoir. La charge de Michel Surya envers Blanchot est peut-être sévère, mais elle permet sans nul doute de sortir d'une ambiguïté qui faussait notre lecture de ses œuvres.

Dans sa revue Lignes, numéro 43, Michel Surya avait publié déjà la partie de cet ouvrage concernant l'extrême droite. Ce qu'il est important de noter ici, c'est l'antisémitisme alors effectif de Blanchot, et donc, de sa part, un engagement politique malheureusement sans circonstances atténuantes. Surya interroge les textes que Blanchot écrivit par la suite, dans lesquels celui-ci cherchera en quelque sorte à se disculper, et notamment la lettre à Roger Laporte de 1984. Blanchot y tient un double langage, quand il ne ment tout simplement pas, essaie d'esquiver la question à force de ruse (à la manière de Paulhan), mais fait montre en réalité d'une grande naïveté. "Le langage qui sera le sien plus tard, comme l'écrit Michel Surya, si conséquent qu'il soit devenu, se tenant à la conséquence à laquelle c'est tout langage qui doit se tenir pour ne pas démériter, encore moins trahir, continuera néanmoins de dérober qu'il l'aura tout un temps travesti et détourné."

Ce qui m'a le plus intéressé dans L'autre Blanchot, c'est ce que Surya, sans moins d'inflexibilité, nous dit de la suite, la période d'après-guerre. On considérait que Blanchot s'était finalement racheté, en passant en quelque sorte dans le camp adverse. Mais là encore, donc, Surya interprète cette "transformation des convictions" de manière négative. Au risque de forcer le trait ? Il donne néanmoins des arguments serrés pour étayer son interprétation. Blanchot aurait selon lui conservé en réalité le même discours, mais en en inversant les concepts. Surya souligne d'ailleurs que, dans le "communisme" revendiqué alors par Blanchot, beaucoup de confusion demeurait, de même que dans son idée de "révolution", élaborée à l'occasion des événements de Mai 68. Indéniablement, se fait jour alors une sorte de nihilisme sous-jacent, qui ne dit jamais son nom, mais qu'on peut conclure d'une injonction ultime comme "plus de livre !" ; "suicide passionné de la pensée", commente Surya.

Il y aurait enfin une troisième période, au cours de laquelle Blanchot se retire dans une "solitude essentielle". Désormais, ses seules interventions politiques seront suscitées de l'extérieur. Elles resteront rares, mais de ce fait d'autant plus solennelles. Ici à nouveau, Surya se fait fort critique, se demandant de quoi il s'agit désormais : "passage", encore une fois, "transformation", ou, peut-être, "conversion" ? Conversion au judaïsme, portée par son amitié de longue date avec Levinas ? Surya explique que dans ce cas "le judaïsme constituerait cette affirmation ultime que le communisme ne constitue plus". En somme, la politique, si indissociable du travail de la pensée chez Blanchot, ferait place à l'éthique. Sommes-nous là en présence d'un nouveau tour de "prestidigitation", comme l'affirme Surya, ou au contraire d'un sentiment des plus sincères, qui porte alors Blanchot vers le "dénuement" de la religion ?

Je crois qu'il serait quand même injuste de faire à Blanchot un tel procès d'intention. Je relisais cette semaine le très beau texte que Blanchot consacra à la philosophie de Levinas, texte intitulé "Notre compagne clandestine" (repris dans le Cahier de l'Herne paru en septembre dernier). Si Michel Surya avait commencé à instiller quelque doute en moi sur un écrivain que pourtant j'ai beaucoup lu, la relecture de cet article m'a remis dans une perspective d'admiration absolue. Admiration pour la forme et le fond, dirais-je brièvement. Michel Surya, à force d'interprétations corrosives, et c'est là paradoxalement le très grand mérite de son essai, nous fait entrevoir par contrecoup le vrai visage d'un auteur invisible, secret par nécessité, difficile à cerner. Que cet auteur ait eu à combattre à différents moments l'impasse de sa propre vie, au milieu des péripéties dramatiques de l'histoire, quoi de plus simple ? Qu'il ait trébuché plusieurs fois, comment ne pas l'admettre ? Sa littérature cependant, elle, reste. Elle est la réponse à tout ce qu'on continuera de lui reprocher — comme Michel Surya a lui-même l'honnêteté de l'admettre quand il parle par exemple du "long, lancinant, angoissant memento mori du Pas au-delà et de L'Écriture du désastre, très pur, très beau". L'autre Blanchot est de fait une inestimable tentative, par le biais de la critique, d'approcher une œuvre essentielle, qui ne nous a pas encore livré, loin de là, sa clef définitive.

Michel Surya, L'autre Blanchot. L'écriture de jour, l'écriture de nuit. Éd. Gallimard, coll. "Tel" (inédit). 7,90 €.

13:40 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, extrême droite, extrême gauche, michel surya, l'autre blanchot, de gaulle, roger laporte, revue lignes, jean paulhan, communisme, mai 68, nihilisme, suicide, solitude essentielle, conversion, emmanuel levinas, religion, l'écriture du désastre, le pas au-delà, memento mori | Lien permanent | Commentaires (0)

13/12/2014

Un temps sans promesses

La fatalité de l'histoire humaine est de s'être déroulée au fil d'une incessante phase de troubles, qui s'est accélérée à l'époque moderne de manière à donner ce que l'on nomme un monde en "crise" (1). Là-dedans, l'homme a tenté, par différents moyens, de se sauvegarder, sans empêcher pour autant le pire de dominer. Et pourtant, des outils lui étaient proposés ; mais sans qu'il sache toujours les utiliser avec discernement. Le logos d'Héraclite, tel qu'on le trouve défini dans un fragment retrouvé, laisse apparaître l'aspect d'insuffisance de l'esprit humain : "Or du discours qui est celui-ci, les hommes vivent toujours loin par l'intelligence, avant d'écouter, comme après qu'ils l'ont écouté une première fois." Ce passage m'a toujours fait penser au logos de saint Jean, qui compare le Verbe à une lumière dont les hommes auraient refusé l'éclat : "Elle a été dans le monde, le monde fait par elle, et le monde ne l'a pas reconnue." Ce refus de la lumière va même, on le sait, jusqu'à la mort de Dieu, sur quoi est fondée la religion (2) – et dont Nietzsche a su si bien décrire les effets. Je lisais dernièrement un texte assez remarquable du pape Benoît XVI, La Parole de Dieu (3). Remarquable, en ce sens qu'il n'élude pas la question, évoquant le "silence" de Dieu, silence énigmatique, profondément troublant pour le croyant et pour l'incroyant : "Comme le montre la croix du Christ, écrivait le pape, Dieu parle aussi à travers son silence." C'est même, poursuit-il, "une étape décisive du parcours terrestre du Fils de Dieu, Parole incarnée." Une "étape", mais aussi une épreuve pour l'homme lui-même "qui, après avoir écouté et reconnu la Parole de Dieu, doit aussi se mesurer avec son silence", comme le dit encore Benoît XVI. Nietzsche a eu raison de diagnostiquer dans la religion chrétienne une sorte de nihilisme. Le christianisme s'est sans doute imposé parce qu'il était, malgré tout, une réaction possible à la situation de crise dont je parlais au début. Il a su s'adapter à l'absence de réponse – au silence même de Dieu.

(1) Voir Myriam Revault d'Allonnes, La Crise sans fin, Essai sur l'expérience moderne du temps. Éd. du Seuil, 2012. (2) Voir Jacques Derrida, Foi et Savoir. Éd. du Seuil, coll. "Points", 2001. (3) Benoît XVI, La Parole de Dieu. Exhortation apostolique Verbum Domini, 30 septembre 2010.

Illustration : image du film Les Communiants (1962) d'Ingmar Bergman, avec Gunnar Björnstrand.

10:50 Publié dans Philosophie | Tags : histoire, crise, myriam revault d'allonnes, logos, héraclite, fragment, saint jean, verbe, lumière, mort de dieu, nietzsche, benoît xvi, exhortation apostolique verbum domini, la parole de dieu, silence, la croix, nihilisme, christianisme, religion, jacques derrida, foi et savoir, ingmar bergman, les communiants | Lien permanent | Commentaires (0)

11/06/2014

Fin du monde

Dans les décors de ruines du Palais de Tokyo, avenue du Président-Wilson à Paris, le photographe et artiste japonais Hiroshi Sugimoto a installé sa nouvelle et très forte exposition "Aujourd'hui, le monde est mort" [Lost Human Genetic Archive]. En trente-trois variations, il nous fait découvrir les fins du monde qu'il imagine dans un avenir pas si lointain. Chaque installation se voit nantie d'un commentaire assez long, manuscrit, d'inspiration situationniste, m'a-t-il semblé, qui commence toujours par ces mots : "Aujourd'hui, le monde est mort. Ou peut-être hier, je ne sais pas." Reprise frappante des premières pages de L'Etranger de Camus, ce roman qui a tellement marqué son temps en ouvrant à une nouvelle esthétique. Lorsqu'on sait par ailleurs que Sugimoto s'inspire ici et là des ready-made de Duchamp ou parfois du travail de Warhol, on se dit que la panoplie nihiliste est décidément complète. Il ne vous reste plus alors qu'à déambuler dans les salles austères de cette exposition, en vous laissant porter par ce qu'elle pourra vous inspirer de définitif. Je vous conseille d'en faire le tour au moins deux fois, de prendre bien votre temps, comme si c'était la dernière promenade qu'on vous ait octroyée avant de vous condamner à mort. Profitez-en au maximum, et repensez-y lorsque vous serez ressorti dehors, sous le soleil brûlant de Paris. Vous ne verrez plus les choses de la même façon. Derrière l'illusion de ce monde présent, vous aurez désormais conscience de sa pleine et entière agonie, et du fait aussi que tout ça ne risque probablement pas de durer encore longtemps. "Aujourd'hui, le monde est mort. Ou peut-être hier, je ne sais pas." Telle est vraiment la seule prière que vous serez en mesure de répéter, une prière négative courte et brève pour déplorer, impuissant, ce suicide annoncé.

Hiroshi Sugimoto : Aujourd'hui, le monde est mort [Lost Human Genetic Archive]. Palais de Tokyo. 13, avenue du Président-Wilson (Paris 16e). Renseignements : 01 81 97 35 88. Jusqu'au 7 septembre.

Illustration : photographie de Hiroshi Sugimoto.

11:58 Publié dans Art | Tags : fin du monde, hiroshi sugimoto, palais de tokyo, aujourd'hui le monde est mort, installation, situationniste, l'étranger, albert camus, duchamp, ready-made, andy warhol, nihilisme, dernière promenade, condamnation à mort, illusion du monde présent, agonie, prière, suicide | Lien permanent | Commentaires (0)

22/05/2014

La souffrance

Saul Bellow en arrivait toujours à parler de lui-même. Dans sa préface à L'Ame désarmée de son collègue et néanmoins ami Allan Bloom, il ne s'attarde pas longtemps sur ce dernier, mais évoque surtout sa propre "situation contradictoire" à lui, Saul Bellow. Dans Ravelstein, livre théoriquement consacré en entier à Bloom, il évacue vite fait quelques anecdotes piquantes sur son ami et revient à sa propre personne. Mais au fond cela ne nous dérange pas. En somme, je conseillerais pour ma part de lire quand même l'essai de Bloom, afin de voir surtout ce que Saul Bellow aurait été s'il n'avait pas écrit de romans, mais seulement des essais. Dans mon esprit, la déception que j'ai ressentie à la lecture de L'Ame désarmée provient de ce genre de comparaison. Le côté réactionnaire des deux hommes prédominait, mais il a seulement abîmé celui qui n'écrivait pas de romans, c'est-à-dire le Professeur Bloom, dans toute sa rigidité d'enseignant conservateur. Le romancier Saul Bellow réussit, quant à lui, à s'en sortir assez bien.

Saul Bellow en arrivait toujours à parler de lui-même. Dans sa préface à L'Ame désarmée de son collègue et néanmoins ami Allan Bloom, il ne s'attarde pas longtemps sur ce dernier, mais évoque surtout sa propre "situation contradictoire" à lui, Saul Bellow. Dans Ravelstein, livre théoriquement consacré en entier à Bloom, il évacue vite fait quelques anecdotes piquantes sur son ami et revient à sa propre personne. Mais au fond cela ne nous dérange pas. En somme, je conseillerais pour ma part de lire quand même l'essai de Bloom, afin de voir surtout ce que Saul Bellow aurait été s'il n'avait pas écrit de romans, mais seulement des essais. Dans mon esprit, la déception que j'ai ressentie à la lecture de L'Ame désarmée provient de ce genre de comparaison. Le côté réactionnaire des deux hommes prédominait, mais il a seulement abîmé celui qui n'écrivait pas de romans, c'est-à-dire le Professeur Bloom, dans toute sa rigidité d'enseignant conservateur. Le romancier Saul Bellow réussit, quant à lui, à s'en sortir assez bien.

On a pu dire que le meilleur roman de Saul Bellow restait Herzog (1961). Cela doit être vrai. Quand je l'ai lu, j'ai d'abord eu du mal à entrer dedans. Et puis, au fil des pages, ça a commencé à prendre. On vante souvent la modernité de ce livre, non sans raison. Le héros, sur le point d'atteindre la cinquantaine, est un professeur d'université très cultivé, d'une culture toute européenne, confronté au matérialisme de la société américaine qui l'use peu à peu. D'où une dégringolade existentielle qui finit par conduire le malheureux aux frontières de la folie. Saul Bellow a mis beaucoup de lui-même dans ce personnage d'Herzog, pensant certainement à son héritage européen qui s'acclimatait assez mal au Nouveau Monde. Mais, plus généralement, le malaise qu'il décrit ainsi n'est-il pas assez typique d'un changement de société en Occident, dont le XXe siècle fut le cadre ? Les névroses strictement européennes eurent des conséquences fâcheuses pour toute une génération d'individus qui ne surent pas s'adapter assez rapidement aux nouvelles conditions de vie. Herzog le montre bien, et le malheur des temps veut donc que ce très beau roman, depuis un demi-siècle, n'ait à mon sens pas pris une ride.

Le poète américain Charles Simic, dans un article de la New York Review of Books du 31 mai 2001, établissait une relation que je crois importante entre Dostoïevski et Saul Bellow : "La raison pour laquelle ses personnages, écrivait-il de Saul Bellow, comme ceux de Dostoïevski, sont incapables d'atteindre la moindre finalité est parce qu'ils aiment leur propre souffrance plus que toute autre chose. Ils refusent de troquer leur tourment intérieur pour la paix de l'esprit qui viendrait de la bienséance bourgeoise ou d'une quelconque croyance religieuse. En fait, ils perçoivent leur souffrance comme le dernier avant-poste de l'héroïsme dans le monde actuel." Le masochisme dostoïevskien serait là comme une tentative de retarder la plongée définitive dans le nihilisme moderne. Les valeurs de la vieille Europe ne tiennent pas, malheureusement. Les rares qui cherchent à résister se voient bientôt anéantis, d'abord matériellement, puis psychiquement. La névrose dostoïevskienne, à laquelle un Nietzsche fut si sensible, est une avant-garde qui n'a plus à offrir qu'un effondrement définitif. Dostoïevski, dans le roman, Nietzsche en philosophie, furent les prophètes lucides de cette dégringolade métaphysique.

Allan Bloom, L'Ame désarmée. Préface de Saul Bellow. Julliard, 1987.

Saul Bellow, Herzog. Gallimard, 1966.

Saul Bellow, Ravelstein. Gallimard, 2004.

Illustration: Dostoïevski.

13:48 Publié dans Livre | Tags : saul bellow, allan bloom, l'âme désarmée, ravelstein, réactionnaire, enseignant conservateur, herzog, roman, modernité, culture européenne, matérialisme, folie, nouveau monde, xxe siècle, névroses, charles simic, new york review of books, dostoïevski, nietzsche, souffrance, monde actuel, masochisme, valeurs, vieille europe, nihilisme, effondrement, anéantissement, métaphysique | Lien permanent | Commentaires (0)

20/04/2014

L'attente de Pâques

Entre la Passion et la Résurrection, il y a le Samedi Saint où tout est silence, éternelle attente. C'est le jour du grand Néant, jour de la mort infinie, où plus rien n'est dit, où tout est interrogation et désespoir. Ce jour annonce Pâques, mais Pâques n'est pas encore là. Et quand Pâques enfin surgit, comme une délivrance de la parole, le jour blanc qui l'a précédé retombe de lui-même, vaincu par une affirmation plus puissante que lui. Mais est-ce vraiment le cas ? Les exemples que j'utilise, dans le texte qui suit, tournent autour de la résurrection, mais sont néanmoins imprégnés d'un esprit de défaite dont je trouve l'origine dans le nihilisme contemporain. A chacun de se faire sa propre idée. On réagit tous très différemment à "l'arrêt de mort" du Samedi Saint.

Les pages les plus émouvantes de La Nouvelle Héloïse sont sans conteste celles relatant les derniers moments et la mort de Julie. C'est Wolmar, le vieux mari, qui s'en acquitte pour Saint-Preux, désormais muet et retenu au loin. Wolmar emploie dans cette lettre une apostrophe assez étonnante adressée à l'amant de sa femme, quand il en arrive au moment où celle-ci trépasse : "Adorateur de Dieu, Julie n'était plus..." On pourrait, me semble-t-il, renverser la formule et dire, avec peut-être plus de véracité : Adorateur de Julie, Dieu n'était plus... La mort de Julie est en effet la fin du monde pour eux tous, l'arrivée du chaos, et même de la folie pour son amie Claire — qui essaiera de se ressaisir cependant, sans y parvenir tout à fait, comme le montre l'ultime lettre du roman. Le trouble est d'ailleurs si grand, parmi la famille et les domestiques, qu'une rumeur finit par circuler et prendre de l'ampleur, selon laquelle Julie serait soudainement revenue à la vie. "Il fallait qu'elle ressuscitât, écrit Wolmar, pour me donner l'horreur de la perdre une seconde fois." Lui-même du reste y croit un instant, et le lecteur aussi, qui a eu le temps de s'attacher à cette très belle héroïne, devenue presque une sainte. Les romanciers, je l'ai remarqué, hésitent souvent à faire ressusciter leurs personnages (heureusement, d'ailleurs...). Blanchot, dans L'Arrêt de mort, ouvre une simple parenthèse pour décrire le malaise indicible du bref retour à la vie de J., avant qu'elle ne meure, cette fois pour toujours. Le cinéma, lui, et c'est dans la nature même de cet art de l'illusion et de la lumière, n'a jamais hésité pour sa part à faire ce pas de plus. Alors que Bernanos, dans Sous le soleil de Satan, laissait vains les efforts de l'abbé Donissan auprès du garçonnet mort, le cinéaste Maurice Pialat (photo), dans l'adaptation tirée du livre, a filmé le petit enfant revenant à la vie dans les bras de sa mère. Dans l'expérience vécue de chacun, je crois que nous ressentons également quelque chose de trouble : devant le cadavre d'un être cher, qui n'a jamais espéré et craint qu'il se réveille soudain, et, à bout de forces, souhaité finalement que non ?

20:57 Publié dans Livre | Tags : pâques, passion, résurrection, samedi saint, attente, néant, mort, parole, nihilisme, la nouvelle héloïse, jean-jacques rousseau, mort de julie, chaos, folie, maurice blanchot, l'arrêt de mort, cinéma, bernanos, sous le soleil de satan, maurice pialat, enfant, mère, cadavre | Lien permanent | Commentaires (0)

25/03/2014

Notre nihilisme

Dans son numéro de mars-avril, la revue Esprit a l'apparente bonne idée de nous parler du nihilisme. Plus précisément de "notre nihilisme". Car, depuis deux siècles au moins, le nihilisme nous possède, et l'on ne peut faire l'impasse sur lui, sous peine de ne rien comprendre. Nietzsche en a établi la généalogie, et le faisait remonter au christianisme qui, en dévaluant le monde réel au profit d'un mirage religieux, nous aurait plongés dans le désespoir et la noirceur. Depuis, nous vivons dans un monde où les valeurs s'évaporent dangereusement. Les articles de cette revue Esprit essaient, non sans mal, de faire le tour de la question. L'interview de Jean-Luc Nancy (photo) a cependant retenu mon attention. Présenté comme l'héritier du philosophe Jacques Derrida, il offre ici un large panorama historique de la pensée nihiliste, auquel le lecteur peut se référer. Je retiendrai quelques propos sur Maurice Blanchot, pierre angulaire du nihilisme, et auquel Nancy va bientôt consacrer un nouveau livre. "Je n'aime pas les récits de Blanchot, confie-t-il, pas au sens où ce n'est pas mon goût, mais parce qu'ils exposent constamment un refus du récit — grande affaire blanchotienne — parce que le récit porte quelque chose du contingent, de l'accidentel, de la transformation alors que le non-récit de Blanchot pense montrer une pleine présence." Déclaration intéressante, mais que je me permets de contredire immédiatement : je trouve au contraire effective cette "pleine présence" dans les récits de Blanchot. La critique de Nancy a néanmoins l'avantage de préciser la question — qui est bel et bien la question de la modernité, et donc, par voie de conséquence plus ou moins directe, la question du nihilisme. C'est en ces termes qu'on doit à mon avis la poser, et non pas, par exemple, en dissuadant à cor et à cri les lecteurs de lire le Catéchisme de l'Eglise catholique, comme le font dans ce numéro les auteurs d'Esprit, revue pourtant influencée par le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier ! Un autre article m'a plutôt intéressé : "Al-Quaida et le nihilisme des jeunes", par Olivier Roy, spécialiste de l'islam. Sa thèse est que les attentats-suicides perpétrés par de jeunes musulmans sont "une question de génération" plus que de religion. La société mondialisée sécrète des conditions de vie complètement aberrantes, centrées sur un matérialisme appauvrissant qui ne laisse aucune place à la dimension spirituelle. Les jeunes sont facilement désespérés par un tel état de fait, et, qu'ils habitent un pays arabe ou aux Etats-Unis, ils sont pour cette raison susceptibles de passer d'autant plus volontiers à l'action violente, au sacrifice ultime de leur vie comme acte de résistance. Ils se révoltent en fin de compte contre des "formes de nihilisme", dont l'empire s'impose à eux sans autre remède possible; du moins le croient-ils. Je me souviens d'un film de Bruno Dumont, Hadewijch, en 2008, qui montrait avec une pertinence remarquable ce processus à l'œuvre chez une jeune fille (jouée par Julie Sokolowski). Chrétienne fanatique, elle se rapprochait de jeunes amis islamistes afin de commettre un attentat. Bruno Dumont montrait avec finesse la lente dérive de son héroïne perdue, sans complaisance ni répulsion. C'était un portrait très touchant, démonstration parfaite d'un nihilisme qui contamine tout, en une surenchère perpétuelle qui aboutit à la catastrophe. Cercle vicieux dont il ne sera pas facile de sortir !

Dans son numéro de mars-avril, la revue Esprit a l'apparente bonne idée de nous parler du nihilisme. Plus précisément de "notre nihilisme". Car, depuis deux siècles au moins, le nihilisme nous possède, et l'on ne peut faire l'impasse sur lui, sous peine de ne rien comprendre. Nietzsche en a établi la généalogie, et le faisait remonter au christianisme qui, en dévaluant le monde réel au profit d'un mirage religieux, nous aurait plongés dans le désespoir et la noirceur. Depuis, nous vivons dans un monde où les valeurs s'évaporent dangereusement. Les articles de cette revue Esprit essaient, non sans mal, de faire le tour de la question. L'interview de Jean-Luc Nancy (photo) a cependant retenu mon attention. Présenté comme l'héritier du philosophe Jacques Derrida, il offre ici un large panorama historique de la pensée nihiliste, auquel le lecteur peut se référer. Je retiendrai quelques propos sur Maurice Blanchot, pierre angulaire du nihilisme, et auquel Nancy va bientôt consacrer un nouveau livre. "Je n'aime pas les récits de Blanchot, confie-t-il, pas au sens où ce n'est pas mon goût, mais parce qu'ils exposent constamment un refus du récit — grande affaire blanchotienne — parce que le récit porte quelque chose du contingent, de l'accidentel, de la transformation alors que le non-récit de Blanchot pense montrer une pleine présence." Déclaration intéressante, mais que je me permets de contredire immédiatement : je trouve au contraire effective cette "pleine présence" dans les récits de Blanchot. La critique de Nancy a néanmoins l'avantage de préciser la question — qui est bel et bien la question de la modernité, et donc, par voie de conséquence plus ou moins directe, la question du nihilisme. C'est en ces termes qu'on doit à mon avis la poser, et non pas, par exemple, en dissuadant à cor et à cri les lecteurs de lire le Catéchisme de l'Eglise catholique, comme le font dans ce numéro les auteurs d'Esprit, revue pourtant influencée par le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier ! Un autre article m'a plutôt intéressé : "Al-Quaida et le nihilisme des jeunes", par Olivier Roy, spécialiste de l'islam. Sa thèse est que les attentats-suicides perpétrés par de jeunes musulmans sont "une question de génération" plus que de religion. La société mondialisée sécrète des conditions de vie complètement aberrantes, centrées sur un matérialisme appauvrissant qui ne laisse aucune place à la dimension spirituelle. Les jeunes sont facilement désespérés par un tel état de fait, et, qu'ils habitent un pays arabe ou aux Etats-Unis, ils sont pour cette raison susceptibles de passer d'autant plus volontiers à l'action violente, au sacrifice ultime de leur vie comme acte de résistance. Ils se révoltent en fin de compte contre des "formes de nihilisme", dont l'empire s'impose à eux sans autre remède possible; du moins le croient-ils. Je me souviens d'un film de Bruno Dumont, Hadewijch, en 2008, qui montrait avec une pertinence remarquable ce processus à l'œuvre chez une jeune fille (jouée par Julie Sokolowski). Chrétienne fanatique, elle se rapprochait de jeunes amis islamistes afin de commettre un attentat. Bruno Dumont montrait avec finesse la lente dérive de son héroïne perdue, sans complaisance ni répulsion. C'était un portrait très touchant, démonstration parfaite d'un nihilisme qui contamine tout, en une surenchère perpétuelle qui aboutit à la catastrophe. Cercle vicieux dont il ne sera pas facile de sortir !

Esprit, "Notre nihilisme", n° 403 , mars-avril 2014. 20 €.

07:30 Publié dans Philosophie | Tags : revue esprit, notre nihilisme, nihilisme, nietzsche, généalogie, christianisme, désespoir, jean-luc nancy, jacques derrida, maurice blanchot, modernité, catéchisme de l'église catholique, emmanuel mounier, al-quaida, olivier roy, islam, attentats suicides, matérialisme, mondialisation, pays arabes, états-unis, résistance, bruno dumont, hadewijch, julie sokolowski, dérive | Lien permanent | Commentaires (0)

30/01/2014

Maurice Blanchot et le nihilisme

Durant de nombreuses décennies, Maurice Blanchot (photo) a représenté un pôle nihiliste assez incontournable de la modernité. Il en était pour ainsi dire la conscience morale, sans pour autant reculer devant l'impasse fondamentale qu'une telle attitude impliquait, et qu'il décrit lui-même très bien : "Chaque fois que la pensée se heurte à un cercle, c'est qu'elle touche à quelque chose d'originel dont elle part et qu'elle ne peut dépasser que pour y revenir." Peu d'espoir est laissé à cette pensée, et néanmoins Blanchot ne cessera de creuser ce sillon, condamné par on ne sait quelle fatalité à ce travail de Sisyphe. Rares sont les livres, aujourd'hui, qui proposent de mettre en question cette œuvre de Blanchot au nihilisme si parfaitement élaboré. Il y faut une grande audace. Or, c'est précisément ce qu'a entrepris de nous offrir, de façon très intéressante, Frédérique Toudoire-Surlapierre, dans son récent essai aux éditions de Minuit, Oui/Non, où elle dégage avec beaucoup d'adresse une problématique qui éclaircit bien le débat. Relisant Blanchot parmi d'autres auteurs, elle pointe du doigt les "apories" du nihilisme, et n'y va pas de main morte : "Ce non de l'imminence fatale, écrit-elle à propos du roman de Blanchot intitulé Le Dernier Homme, n'est pas seulement le signe d'une faiblesse ni d'un goût de Blanchot pour les apories, mais un procédé littéraire qui permet, sans contredire le pessimisme ni la désillusion, l'émergence de la poétisation — qui est une consolation, aussi mince et dérisoire soit-elle." Il m'est, je dois l'avouer, arrivé parfois de ressentir l'effet d'un "procédé", dans certaines pages de Blanchot, comme un essoufflement nihiliste inévitable. Bien sûr. Et Frédérique Toudoire-Surlapierre a raison de le souligner. Mais il y a, je le pense, à côté, des pages qui ne peuvent que nous toucher en plein cœur. La fin de L'Arrêt de mort, ainsi, est particulièrement émouvante, et Derrida la cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans "Survivre", le fameux texte qu'il a consacré à ce roman. Ici, l'art de Blanchot, appelons-le nihilisme ou autrement, laisse passer cette très grande transparence de la vie, ou de la "survie", pour reprendre le terme de Derrida. Trouver une vérité afin d'apporter une réponse infaillible, l'homme n'est pas encore en mesure de le faire. Par contre, scruter la littérature ou la philosophie, oui, et c'est encore la façon la plus agréable à mon avis de pratiquer le nihilisme.

Frédérique Toudoire-Surlapierre, Oui/Non. Ed. de Minuit, "Paradoxe". 2013. 19,50 €.

15:52 Publié dans Philosophie | Tags : maurice blanchot, nihilisme, modernité, frédérique toudoire-surlapierre, oui non, le dernier homme, l'arrêt de mort, jacques derrida, survivre | Lien permanent | Commentaires (0)

11/01/2014

Volte-face

Heidegger n'a pas désiré que ce volume paraisse de son vivant. Nous ne pouvons que formuler des hypothèses sur ce choix. Etape capitale de sa réflexion sur le nihilisme, ces Apports à la philosophie tentent d'édifier une nouvelle manière de penser, tournée vers l'avenir. "Ici, écrit Heidegger dans les premières pages, tout est axé sur l'unique question en quête de la vérité de l'estre : sur son questionnement." Voilà ce qui sous-tend de manière centrale cet effort vers ce qu'il appelle aussi "la pensée commençante". Il n'est pas étonnant que, dans la triste époque que nous traversons, un tel projet fasse naître de lui-même des réticences, des oppositions. La vague philosophie qu'on sert au malheureux public contemporain n'a pour effet que de diluer les problèmes et de passer à côté du vrai "questionnement". Avec Heidegger, il en va autrement. Pour s'en convaincre, il n'est que de feuilleter la table des matières de ces Apports, traduits, quoi qu'on ait pu annoncer, de manière lisible par François Fédier. D'ailleurs, une traduction est toujours perfectible, et là n'est pas le problème. Arrêtons-nous peut-être un instant aujourd'hui sur les quelques lignes de présentation qui ont trait à l'Edition intégrale. L'éditeur nous signale qu'en tête du premier volume, Heidegger "a voulu que figurent trois mots qui valent pour toute l'édition : Wege — nicht Werke", c'est-à-dire : "Des chemins — non des œuvres". Nous sommes ici au cœur même de la "question", au cœur de ce que ce texte peut avoir de massivement révolutionnaire. L'éditeur commente de la manière suivante cette position : "l'effort de Heidegger doit être compris comme tentative visant à quitter le monde de l'œuvre, ou peut-être plus exactement : visant à rendre possible de nous acquitter du formidable événement historial que constitue, pour le monde moderne, le fait d'avoir déjà, pour la plupart du temps à son insu, quitté le monde de l'œuvre". Précision décisive. La pensée véritable chemine hors de l'œuvre, en un dés-œuvrement seul susceptible d'en libérer la pleine mesure. C'est là tout un éclairage global sur le XXe siècle et celui qui commence, dans tous les domaines de la pensée et de l'art. C'est l'espoir de nouvelles cartes à jouer pour ceux qui n'ont pas renoncé. Impressionnante "volte-face", pour reprendre le terme allemand die Kehre, ainsi traduit par François Fédier, gageons que la lecture de ces Apports, d'ores et déjà inépuisable, n'a pas fini de remuer nos esprits trop souvent prisonniers d'un confort intellectuel appauvrissant, et qu'elle pourra nous conduire vers ce que Maurice Blanchot qualifiait de "rapports nouveaux, toujours menacés, toujours espérés, entre ce que nous appelons œuvre et ce que nous appelons désœuvrement". A suivre, donc.

Heidegger n'a pas désiré que ce volume paraisse de son vivant. Nous ne pouvons que formuler des hypothèses sur ce choix. Etape capitale de sa réflexion sur le nihilisme, ces Apports à la philosophie tentent d'édifier une nouvelle manière de penser, tournée vers l'avenir. "Ici, écrit Heidegger dans les premières pages, tout est axé sur l'unique question en quête de la vérité de l'estre : sur son questionnement." Voilà ce qui sous-tend de manière centrale cet effort vers ce qu'il appelle aussi "la pensée commençante". Il n'est pas étonnant que, dans la triste époque que nous traversons, un tel projet fasse naître de lui-même des réticences, des oppositions. La vague philosophie qu'on sert au malheureux public contemporain n'a pour effet que de diluer les problèmes et de passer à côté du vrai "questionnement". Avec Heidegger, il en va autrement. Pour s'en convaincre, il n'est que de feuilleter la table des matières de ces Apports, traduits, quoi qu'on ait pu annoncer, de manière lisible par François Fédier. D'ailleurs, une traduction est toujours perfectible, et là n'est pas le problème. Arrêtons-nous peut-être un instant aujourd'hui sur les quelques lignes de présentation qui ont trait à l'Edition intégrale. L'éditeur nous signale qu'en tête du premier volume, Heidegger "a voulu que figurent trois mots qui valent pour toute l'édition : Wege — nicht Werke", c'est-à-dire : "Des chemins — non des œuvres". Nous sommes ici au cœur même de la "question", au cœur de ce que ce texte peut avoir de massivement révolutionnaire. L'éditeur commente de la manière suivante cette position : "l'effort de Heidegger doit être compris comme tentative visant à quitter le monde de l'œuvre, ou peut-être plus exactement : visant à rendre possible de nous acquitter du formidable événement historial que constitue, pour le monde moderne, le fait d'avoir déjà, pour la plupart du temps à son insu, quitté le monde de l'œuvre". Précision décisive. La pensée véritable chemine hors de l'œuvre, en un dés-œuvrement seul susceptible d'en libérer la pleine mesure. C'est là tout un éclairage global sur le XXe siècle et celui qui commence, dans tous les domaines de la pensée et de l'art. C'est l'espoir de nouvelles cartes à jouer pour ceux qui n'ont pas renoncé. Impressionnante "volte-face", pour reprendre le terme allemand die Kehre, ainsi traduit par François Fédier, gageons que la lecture de ces Apports, d'ores et déjà inépuisable, n'a pas fini de remuer nos esprits trop souvent prisonniers d'un confort intellectuel appauvrissant, et qu'elle pourra nous conduire vers ce que Maurice Blanchot qualifiait de "rapports nouveaux, toujours menacés, toujours espérés, entre ce que nous appelons œuvre et ce que nous appelons désœuvrement". A suivre, donc.

Martin Heidegger. Apports à la philosophie. De l'avenance. Traduit de l'allemand par François Fédier. Editions Gallimard, 2013. 45 €.

07:03 Publié dans Philosophie | Tags : heidegger, nihilisme, apports à la philosophie, vérité de l'estre, la pensée commençante, malheureux public contemporain, françois fédier, désoeuvrement, chemins, volte-face, maurice blanchot | Lien permanent | Commentaires (0)

04/12/2013

Hors de l'être, hors du faire

Si jamais je venais à bout de ma lecture de Heidegger, je dirais sans doute, encore une fois, qu'en parlant de l'être de manière centrale, le philosophe a malgré tout soupçonné l'intérêt de se situer "hors de l'être". C'est une intuition que je ressens confusément chez lui, et qui irait d'abord de pair, me semble-t-il, avec "l'oubli de l'être" dont il est si souvent question dans ses textes, et qui ouvre d'ailleurs Etre et Temps. Dans Les Concepts fondamentaux de la métaphysique, Heidegger se tourne vers Nietzsche, pour concevoir avec lui un instant "l'être comme dernière fumée d'une réalité en train de s'évaporer". Cette approche paradoxale de l'être comme "comble du néant" ne sera à vrai dire jamais explicite dans l'œuvre de Heidegger, évidemment. A lire avec attention certains passages, j'ai cependant la conviction que cette idée demeure sous-jacente, sans doute jamais développée jusqu'à son terme, mais bien là, comme une perspective hors champ : "Nous séjournons dans le domaine de l'être sans être pour autant directement admis en lui, tels des apatrides dans leur patrie la plus propre, si toutefois nous sommes en droit d'appeler ainsi notre propre essence. Nous séjournons dans un domaine sans cesse sillonné par la lancée et le rejet de l'être." Reste à savoir, après cela, si ce "rejet de l'être", à peine esquissé par Heidegger, pourrait être ou non rapproché du désœuvrement intime qui conduirait le Dasein non seulement hors de l'être, mais aussi hors du "faire". Je serais tenté, on le sent, d'entrer dans cette pensée, quitte à poser encore et toujours la question du nihilisme.

10:44 Publié dans Philosophie | Tags : heidegger, oubli de l'être, les concepts fondamentaux de la métaphysique, néant, désoeuvrement, nihilisme, nietzsche | Lien permanent | Commentaires (0)

11/11/2013

Edouard Levé

Quand j'habitais à la campagne, j'avais épinglé sur le mur de mon bureau, au-dessus de mon ordinateur, cette photo en noir et blanc d'Edouard Levé.Tout à côté, j'avais par ailleurs placé une reproduction d'un portrait de Michel Leiris peint par Francis Bacon – attendant rêveusement de posséder l'original. L'un et l'autre étaient là comme deux astres sombres, deux "désastres", grandes sources d'inspiration pour moi, pour ma vie, mes rares écrits. Je trouvais qu'ils avaient beaucoup de points communs, mais la mort prématurée de Levé a sans doute empêché de mettre entièrement au jour cette proximité. De Leiris, je reprenais souvent Le Ruban au cou d'Olympia; et d'Edouard Levé, surtout deux titres qui m'avaient littéralement fasciné : Autoportrait (2005) et Suicide (2008), tous deux publiés aux éditions P.O.L.

J'aimais la façon dont Edouard Levé en est venu à écrire, déplaçant son expérience d'artiste conceptuel vers une littérature de fragments. Livres discrets que les siens, peu nombreux, quasiment jansénistes, dans lesquels il faisait passer une désespérance ironique mais profonde. A force de se désosser soi-même au moyen d'une écriture au scalpel, presque blanche, de se gommer dans la superfluité des choses, Levé en est arrivé, en quelque sorte "objectivement", à l'idée de suicide comme à la conclusion de tout art conceptuel qui se respecte : un mouvement tautologique parfaitement circulaire, qui se referme sur lui-même et, surtout, ajouterai-je, pleinement contemplatif, pleinement passif, donc improductif, voire nihiliste. Le pendant de la contemplation est toujours le désœuvrement, avec ses conséquences les plus critiques. D'autres que lui ont choisi de se contenter de disparaître socialement, comme Stanley Brouwn; Edouard Levé, lui, a décidé de disparaître pour de bon, dix jours après avoir remis à son éditeur un manuscrit intitulé Suicide. "Performance artistique ultime", comme on l'a dit ? Ou plus intimement, logique personnelle poussée jusqu'au bout ? Tout cela en même temps, peut-être. Qui pourrait le savoir ? Dans son Autoportrait de 2005, Levé annonçait le programme dès la première phrase, restée fameuse : "Adolescent, je croyais que La Vie mode d'emploi m'aiderait à vivre, et Suicide mode d'emploi à mourir." Le conceptuel a fini par investir tout le terrain, ne laissant plus à ce qu'on appelle le narratif (le vécu, la vie matérielle) le moindre espace pour respirer. Ce pourrait être au reste une assez bonne définition de la dépression – et de l'art conceptuel lui-même ! Edouard Levé était génial et exemplaire.

11:56 Publié dans Livre | Tags : edouard levé, michel leiris, art conceptuel, nihilisme, suicide, dépression, stanley brouwn, la vie mode d'emploi | Lien permanent | Commentaires (0)