12/04/2016

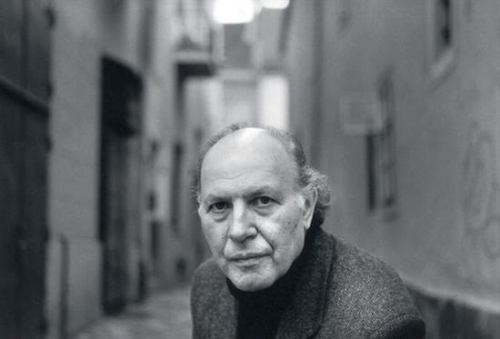

Hommage à Imre Kertész

Le mois dernier a disparu le grand écrivain hongrois Imre Kertész. Né en 1929, il avait tout connu des calamités du siècle : la déportation à Auschwitz par les nazis, puis la dictature communiste pendant quarante ans. Il n'avait pas voulu quitter la Hongrie, uniquement par fidélité à sa langue natale, la langue de ses livres. Mais il n'aimait pas vraiment son pays d'origine. Il ne se sentait pas particulièrement juif non plus, si ce n'est par son passage dans les camps de la mort, qu'il a raconté dans Être sans destin. Imre Kertész se ressentait surtout comme européen. Il a passé les dernières années de sa vie à Berlin. Entre-temps, la célébrité était arrivée, avec le Nobel en 2002. L'obscur écrivain, asphyxié par le régime soviétique, s'était déployé avec l'ouverture des pays de la Mitteleuropa. On retrouve dans ses œuvres, romans et journaux intimes, une voix singulière, qui essaie d'exprimer la sincérité d'un homme pris dans le piège de la vie et de la société. Un certain nihilisme affleure souvent, qui me fait penser à bien des égards à celui de Thomas Bernhard. Comme lui, Kertész n'a pas peur des mots et de les pousser à leur ultime limite. Je lis par exemple dans son Journal des années 2001-2003, Sauvegarde, la notation suivante : "La vie est une erreur que même la mort ne répare pas. La vie, la mort : tout est erreur." Il ne faudrait pas croire cependant que Kertész s'abandonne définitivement à une sorte de dépression envahissante. Il n'a pas réchappé à Auschwitz pour continuer à se désespérer dans le monde dit libre. Il a au contraire essayé de bien mener son jeu, et de sauver ce qui pouvait l'être. Voilà ce qu'en toute lucidité il nous a fait partager avec son œuvre, et pourquoi il sera lu encore longtemps : comme un de ces auteurs dont l'utilité n'est plus à démontrer.

14:58 Publié dans Livre | Tags : imre kertész, auschwitz, communisme, hongrie, juif, être sans destin, européen, mitteleuropa, romans, journaux intimes, sauvegarde, thomas bernhard, dépression, nihilisme | Lien permanent | Commentaires (0)

07/04/2014

Pensées éparses

• Kundera, dans Les Testaments trahis, se place historiquement à l'origine de la modernité ("je fais partie de quelque chose qui n'est déjà plus", écrit-il). Voilà un joli tour de passe-passe. Il se trouve bien parmi Kafka, Broch et les autres, mais sans considérer ce qui est venu après eux. D'ailleurs, Kundera se reconnaît comme un néoclassique, en somme. D'où son éloge de Stravinsky, très révélateur. C'est comme si Kundera avait en fait à nous tenir des propos, non pas d'aujourd'hui mais d'hier.

• Le besoin de répit : celui-ci peut être si constant et si obsédant, dans le monde où nous vivons, qu'il en devient tout naturellement oisiveté, puis désœuvrement. C'est alors que la pensée la plus fine, la plus dérangeante commence, sans jamais cesser.

• Je me compte parmi les déçus de la métaphysique.

• "Le suicide qui me convient le mieux est manifestement la vie." (Imre Kertész, Journal de Galère)

• La pensée d'être un grand malade, si exagérée soit-elle, soulage.

• "Le temps passe trop vite" signifie : je vais devoir faire un effort à nouveau, par exemple pour me lever. L'immobilité est intermittente. Le repos aussi, par conséquent.

• Il est beaucoup plus facile de mener une vie morale lorsqu'on est riche.

• Aujourd'hui, l'abstention acquiert un sens. Elle n'est plus seulement le fruit de la négligence. Elle devient logique, manifestation personnelle de volonté. Elle règne de manière inassouvie.

• "Homme social désorienté", expression lue sur Internet. Belle et juste formule, et vraie partout, dans l'anonymat des villes comme dans le désert des campagnes — dans cette errance interminable où même le suicide est impossible.

• Ne nous laissons pas berner par la nostalgie, au détriment de notre logique.

• J'ai toujours du silence à rattraper.

15:48 Publié dans Aphorismes | Tags : kundera, les testaments trahis, modernité, kafka, hermann broch, néoclassique, stravinsky, répit, oisiveté, désoeuvrement, métaphysique, suicide, imre kertész, journal de galère, le temps, immobilité, repos, abstention, logique, volonté, internet, anonymat, désert, errance, nostalgie, silence | Lien permanent | Commentaires (0)