21/06/2021

Alan Vega, punk ultime

Quand Alan Vega est mort, le 16 juillet 2016, les médias, dont Libération, sont revenus de manière détaillée sur son étrange carrière. À l’origine plasticien à New York, Vega s’était rapidement tourné vers la musique. Dès la fin des années 60, il entend parler du mot « punk », et est l’un des premiers à s’engager dans ce qui deviendra une nouvelle et excessive avant-garde. En 1971, Vega crée avec son acolyte Martin Rev le mythique groupe Suicide.

Dans son très exhaustif ouvrage sur le punk (No future, Une histoire du punk, éd. Perrin, 2017), Caroline de Kergariou retrace les débuts de Suicide, et rapporte quelques propos rétrospectifs de Vega sur cette aventure artistique si grandement subversive : « Même les punks n’aimaient pas Suicide, se souvenait Alan Vega. Nous étions les punks ultimes puisque même les punks nous haïssaient. »

Je pensais à tout cela en écoutant Mutator, un nouveau CD sorti récemment, qui reprend des vieilles bandes de studio enregistrées par Vega entre 1995 et 1997. La pochette du disque, hélas, ne donne quasiment aucune indication sur la manière dont le chanteur-compositeur a travaillé. Elle ne donne pas non plus le texte des « chansons » ‒ mais faut-il appeler cela des chansons ?

Les premières secondes, on a l’impression d’une inspiration « gothique », puis la musique prend un caractère planant. C’est du « protopunk » authentique, un son typiquement urbain, avec des bruits récupérés par Alan Vega lui-même au fil de ses inspirations. L’ensemble fait passer une impression d’inquiétude, de détresse énorme, de dépression.

Un morceau s’intitule « Psalm 68 ». Cela veut-il dire que Vega a repris les paroles de ce psaume, l’un des plus désespérés ? « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux / me sont entrées jusqu’à l’âme. / J’enfonce dans la bourbe du gouffre, / et rien qui tienne ; / je suis entré dans l’abîme des eaux / et le flot me submerge... » J’ignore en fait si Vega a utilisé le texte du psaume dans son morceau.

Il me semble qu’Alan Vega, icône underground du punk digital, est avant tout un artiste nihiliste, s’affirmant comme tel. Il prolonge une sorte de dissémination, pour reprendre le terme de Jacques Derrida. Cela signifie, selon moi, que son parcours ‒ comme, mettons, celui de Lautréamont ‒ s’éloigne peu à peu du logos originel, pour se perdre, mais de manière sublime, dans une forme d’expression errante, désolée, qui aurait aboli tout repère. C’est aussi cela, peut-être, que nous dit cette reprise du psaume 68.

Il faut donc écouter Mutator en étant convaincu que cette musique est une illustration parfaite des temps actuels, une tentative d’enserrer en quelques sons protopunks l’essence de notre actualité factice. C’est une musique mystérieuse, qui arrive comme à la fin de l’histoire, et qui renoue en même temps, en quelque sorte, avec les rythmes primitifs, ceux des Pygmées par exemple, que j’aime tant. Vega aura bouclé la boucle, et c’est pourquoi il est tellement nécessaire.

Alan Vega, Mutator. Sacred Bones Records.

08:40 Publié dans Musique | Tags : alan vega, mutator, new york, suicide, caroline de kergariou, punk, protopunk, dépression, psaume 68, nihilisme, dissémination, derrida, pygmées | Lien permanent | Commentaires (0)

09/05/2019

Deux conseils de lecture

1° Thierry Laget, Proust, prix Goncourt. Une émeute littéraire. Éd. Gallimard, 19,50 €. Le mercredi 10 décembre 1919, Marcel Proust reçoit le prix Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Dans cet essai d'histoire littéraire, Thierry Laget nous conte par le menu cet événement qui eut son importance dans la vie de Proust. Il est deux heures de l'après-midi à peu près, et l'auteur d'À la recherche du temps perdu dort encore. Sa gouvernante Céleste décide de le réveiller. "Monsieur, lui dit-elle, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, qui va sûrement vous faire plaisir... Vous avez le prix Goncourt !" Thierry Laget reproduit la réaction très courte de Proust : "Ah !" Et il commente : "Le laconisme de Proust trahit son émotion ; lui, d'habitude si éloquent, ne parvient à articuler à cet instant-là que la phrase la plus brève de sa vie." Thierry Laget est un spécialiste réputé de Proust. Il avait déjà travaillé sur ce thème du Goncourt de Proust pour sa thèse. Il y revient aujourd'hui, en un livre délicieux, écrit avec finesse, et qui fera rentrer le lecteur au plus près de l'univers proustien. Un régal pour les amateurs.

2° Aragon, La Grande Gaîté suivi de Tout ne finit pas par des chansons. Éd. Gallimard, coll. "Poésie/Gallimard". La Grande Gaîté est un recueil de poèmes d'Aragon, publié chez Gallimard en 1929. La tonalité de ces textes est dépressive, comme le confirme dans sa préface Marie-Thérèse Eychart. Nous sommes peu avant la rencontre avec Elsa. Aragon vit avec Nancy Cunard, entre Paris et Venise. Leur relation tient plutôt de l'enfer, et Aragon fait une tentative de suicide. Les poèmes de La Grande Gaîté reflètent cet état d'esprit sinistre. Aragon s'en est expliqué plus tard, en 1973, dans ce parfait petit texte en prose intitulé Tout ne finit pas par des chansons. Cet opuscule poétique d'Aragon revêt donc une importance cruciale, pour ceux qui s'intéressent à son cheminement créatif. Jamais Aragon ne reviendra à des œuvres aussi désespérées, concises dans leur amertume, violentes dans leur désenchantement. La beauté formelle, elle, était toujours là, sous le soleil noir de la mélancolie.

08:12 Publié dans Livre | Tags : proust, prix goncourt, aragon, la grande gaîté, dépression, suicide, nancy cunard, soleil noir, poésie, thierry laget | Lien permanent | Commentaires (0)

19/01/2019

Michel Houellebecq ou le grand style du nihilisme

La critique a mal reçu ce nouveau roman, Sérotonine, de Michel Houellebecq. Elle a prédit que ce serait, comme toujours, un grand succès, mais pour de mauvaises raisons. Jamais on n'aura annoncé avec tant de fracas un nouvel événement littéraire, pour le relativiser, le neutraliser, et essayer de faire admettre qu'il n'en valait pas la peine. Notre époque s'est-elle reconnue, dans cette longue dérive d'un narrateur qui est atteint du mal du siècle, la dépression ? Est-ce la raison pour laquelle, finalement, les lecteurs, se sentant concernés, sinon visés, se sont rués sur ce livre comme s'il en allait du sens même de leur vie ?

Comme souvent, chez Houellebecq, il y a plusieurs niveaux de lecture. D'abord une narration, écrite dans un style parfaitement classique, qui serait presque neutre sans une dose d'humour et d'ironie pouvant aller jusqu'au cynisme. On apprécie cette prose pleine d'esprit, car avec Houellebecq on s'ennuie rarement. Un second élément vient néanmoins perturber cette trop belle disposition littéraire : Houellebecq est un moraliste pessimiste, dans la lignée des La Rochefoucauld ou Schopenhauer. Sérotonine est un roman d'une grande noirceur, et rien ne résiste à son entreprise de détestation.

Houellebecq mêle ces éléments disparates avec une grande virtuosité. C'est comme si lui seul avait à sa disposition le tour de main lui permettant de composer, à partir de ce chaos, un ensemble cohérent et, pour tout dire, réellement artistique. L'histoire banale de Florent-Claude, qui se laisse peu à peu sombrer dans une apathie maladive et suicidaire, est un révélateur suprême de cette société dans laquelle il a essayé de vivre, de travailler et d'aimer. Sa vie est un échec. Et pourtant, au début, tout avait bien commencé. Il y avait même mis de la bonne volonté et tenté d'utiliser ses propres qualités de survie.

Le romancier, et c'est ce qu'on a trop rarement ou insuffisamment vu, place, en perspective de ce destin arrêté, le nihilisme du monde contemporain. La société ultra-libérale qui est la nôtre aujourd'hui attise à petit feu cette non-vie faite de détresse et de solitude (Houellebecq décrit admirablement la solitude de son personnage). Je lisais récemment, parallèlement à Sérotonine, le bref essai de l'essayiste anglais Mark Fisher, Le Réalisme capitaliste. Dans son analyse du "capitalisme tardif", Mark Fisher en soulignait, après Deleuze et Guattari, les conséquences sur la santé psychique de l'individu. Pourquoi la dépression est-elle aussi répandue de nos jours ? Mark Fisher (qui était lui-même atteint de dépression et qui s'est suicidé en 2017) écrivait : "Le fléau de la maladie mentale des sociétés capitalistes semblerait montrer que, loin d'être le seul système social qui fonctionne, le capitalisme est intrinsèquement dysfonctionnel, et que le prix à payer pour son apparence de fonctionnement est très élevé." Sérotonine de Houellebecq est une longue et rigoureuse démonstration de ce propos.

Les dernières pages du roman sont particulièrement émouvantes. Le piège nihiliste se referme autour du narrateur en un suicide organisé, prévu de longue date. On assiste à une sorte de mutation de la vie humaine, grâce au psychotrope dont se nourrit, pour tenir, le pauvre Florent-Claude :

"Il ne crée, ni ne transforme ; il interprète. Ce qui était définitif, il le rend passager ; ce qui était inéluctable, il le rend contingent. Il fournit une nouvelle interprétation de la vie – moins riche, plus artificielle, et empreinte d'une certaine rigidité. Il ne donne aucune forme de bonheur, ni même de réel soulagement, son action est d'un autre ordre : transformant la vie en une succession de formalités, il permet de donner le change. Partant, il aide les hommes à vivre, ou du moins à ne pas mourir – durant un certain temps."

Ce très beau passage n'est pas de Maurice Blanchot ; il est de Michel Houellebecq lui-même, à la page 346 de Sérotonine.

Michel Houellebecq, Sérotonine. Éd. Flammarion, 22 €. Le livre de Mark Fisher, Le Réalisme capitaliste, est paru en 2018 aux éditions Entremonde (10 €).

16:08 Publié dans Livre | Tags : sérotonine, michel houellebecq, dépression, moraliste, la rochefoucauld, schopenhauer, apathie, suicide, mark fisher, le réalisme capitaliste, deleuze et guattari, maurice blanchot, psychotrope | Lien permanent | Commentaires (2)

23/08/2016

Stefan Zweig, ultime étape

Le très beau film de Maria Schrader, Stefan Zweig, Adieu à l'Europe, prend la vie du grand écrivain autrichien par la fin. Il y sera très peu question de son travail littéraire, mais de cet exil forcé qui conduisit Zweig en Grande-Bretagne dès 1934. Il a alors cinquante-trois ans. La belle vie européenne est derrière lui, les nazis sont en train de démolir le continent. Poussé par la guerre qui se propage, Zweig gagne l'Amérique du Sud. Il s'établit en 1941 à Petrópolis, au Brésil. Ces dernières années sont pour Zweig celles d'une sorte d'enlisement dans la dépression. C'est en tout cas ce que nous montre Maria Schrader. Le personnage de Zweig, joué par l'acteur Josef Hader, nous paraît bien falot, comme si le costume qu'on voulait lui faire porter était trop grand pour lui. Zweig, vieil Européen, sera toujours réticent à prendre position publiquement sur le désastre qui se profilait. On voit son malaise lors de réunions d'écrivains, où d'autres que lui n'ont pas assez de fougue pour condamner l'Allemagne. Zweig a choisi le silence, comme recroquevillé sur lui-même, maladroit dans les actes de la vie. Son suicide, le 22 février 1942, en compagnie de son épouse Lotte, est la conclusion logique d'une errance qui le tenaillait comme une longue maladie. Maria Schrader a donc choisi de ne jamais nous montrer Zweig à sa table de travail. C'est pourtant durant toutes ces années qu'il écrira Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen, un très grand livre dans lequel il explique enfin la destruction du monde dans lequel il a vécu et aimé vivre, et qui n'est désormais plus le sien. Cet ouvrage posthume, mieux que toutes les déclarations orales, explique l'état d'esprit de Zweig durant ses dernières années, et peut-être pourquoi il a mis fin volontairement à ses jours. On peut le critiquer là-dessus, comme semble le faire Maria Schrader, mais pourquoi ne pas lui laisser finalement cette liberté, ce choix ultime, le temps d'un adieu prolongé à cette Europe qui ne reviendra pas ?

06:55 Publié dans Film | Tags : maria schrader, stefan zweig, adieu à l'europe, exil, europe, dépression, désastre, silence, suicide, errance, le monde d'hier, souvenirs d'un européen | Lien permanent | Commentaires (1)

12/04/2016

Hommage à Imre Kertész

Le mois dernier a disparu le grand écrivain hongrois Imre Kertész. Né en 1929, il avait tout connu des calamités du siècle : la déportation à Auschwitz par les nazis, puis la dictature communiste pendant quarante ans. Il n'avait pas voulu quitter la Hongrie, uniquement par fidélité à sa langue natale, la langue de ses livres. Mais il n'aimait pas vraiment son pays d'origine. Il ne se sentait pas particulièrement juif non plus, si ce n'est par son passage dans les camps de la mort, qu'il a raconté dans Être sans destin. Imre Kertész se ressentait surtout comme européen. Il a passé les dernières années de sa vie à Berlin. Entre-temps, la célébrité était arrivée, avec le Nobel en 2002. L'obscur écrivain, asphyxié par le régime soviétique, s'était déployé avec l'ouverture des pays de la Mitteleuropa. On retrouve dans ses œuvres, romans et journaux intimes, une voix singulière, qui essaie d'exprimer la sincérité d'un homme pris dans le piège de la vie et de la société. Un certain nihilisme affleure souvent, qui me fait penser à bien des égards à celui de Thomas Bernhard. Comme lui, Kertész n'a pas peur des mots et de les pousser à leur ultime limite. Je lis par exemple dans son Journal des années 2001-2003, Sauvegarde, la notation suivante : "La vie est une erreur que même la mort ne répare pas. La vie, la mort : tout est erreur." Il ne faudrait pas croire cependant que Kertész s'abandonne définitivement à une sorte de dépression envahissante. Il n'a pas réchappé à Auschwitz pour continuer à se désespérer dans le monde dit libre. Il a au contraire essayé de bien mener son jeu, et de sauver ce qui pouvait l'être. Voilà ce qu'en toute lucidité il nous a fait partager avec son œuvre, et pourquoi il sera lu encore longtemps : comme un de ces auteurs dont l'utilité n'est plus à démontrer.

14:58 Publié dans Livre | Tags : imre kertész, auschwitz, communisme, hongrie, juif, être sans destin, européen, mitteleuropa, romans, journaux intimes, sauvegarde, thomas bernhard, dépression, nihilisme | Lien permanent | Commentaires (0)

28/05/2015

Pascal en anglais

J'avais lu le premier livre de Jean-Philippe Toussaint, La Salle de bain, lorsqu'il est paru en 1985 chez Minuit. Je me souviens encore du café où je passais alors mes journées, muni d'un exemplaire de ce roman ; j'en lisais parfois suavement des passages à mes interlocuteurs. L'histoire, aux allures autobiographiques, de ce jeune homme en proie au désœuvrement, et qui, las de tout, s'installe dans sa salle de bain pour un temps indéterminé, avait immédiatement attiré mon attention, par je ne sais quelle sympathie foncière.

Un minuscule épisode, dans le dernier tiers du livre, attisait ma curiosité en tant que lecteur de Pascal. Le narrateur ne va toujours pas mieux, mais il a décidé de partir à Venise. Le hasard lui met alors entre les mains un exemplaire des Pensées. Voici comment (le roman de Toussaint est composé de fragments numérotés) : "60) Le lendemain, je ne sortis pour ainsi dire pas. Lecture des Pensées de Pascal (en anglais malheureusement, dans une édition de poche qui traînait sur une table du bar)." Il regrette, il le dit, de devoir lire Pascal dans une traduction anglaise, et non dans sa langue originale. Dans le fragment 70, quelques pages plus loin, il nous cite pourtant, extrait de cet exemplaire, un petit passage de Pascal, qui a dû le frapper tout particulièrement. Ce qui donne : "70) But when I thought more deeply, and after I had found the cause for all our distress, I wanted to discover its reason, I found out there was a valid one, which consists in the natural distress of our weak and mortal condition, and so miserable, that nothing can console us, when we think it over (Pascal, Pensées)." Le mot console est souligné par le narrateur. Celui-ci explique pourquoi dans les lignes précédentes : il voudrait, confie-t-il, être "consolé". Son amie, nommée Edmonsson, qui l'a rejoint, lui demande de quoi il voudrait être consolé. Il répond seulement, dans le passage qui précède immédiatement la citation de Pascal : "Me consoler, disais-je (to console, not to comfort)."

La gravité du mal-être qui atteint le narrateur de La Salle de bain apparaît bien au détour de cette citation de Pascal. Dans l'édition Brunschvicg, en français, elle porte le numéro 139, dans un fragment intitulé "Divertissement", et sous la rubrique générale de "Misère de l'homme sans Dieu". Sa portée métaphysique, déjà très détectable dans la version anglaise, passerait-elle mieux dans notre langue ? À vous de juger, en voici le texte : "Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable, que rien ne peut nous consoler, lorsque nous y pensons de près." À recopier maintenant cette phrase, si bien construite, si implacable, dont le centre évoque crûment "le malheur naturel de notre condition", je me dis qu'en effet le triste narrateur de Toussaint avait bien raison de regretter de ne pas l'avoir telle que Pascal lui-même l'avait rédigée. Elle aurait mieux correspondu certainement à son état d'âme, avec davantage d'à-propos et de vigueur. Le passage à l'anglais en atténue la sévérité dépressive.

L'autre jour, alors que je me promenais dans Paris, mes pas m'ont conduit vers la fameuse librairie Shakespeare and Company, en face de Notre-Dame. C'est un lieu très accueillant, où l'on peut facilement discuter, et aussi acheter des livres. Je ne pensais pas du tout au roman de Toussaint, ni à Pascal, avant d'en franchir le seuil, mais soudain l'idée me traversa l'esprit que je pourrais trouver dans cet endroit une traduction en anglais des Pensées. En somme, point n'était besoin d'aller à Londres. J'ai donc demandé à une très jolie vendeuse américaine si cet ouvrage était disponible en édition de poche. Ils ont fini par me le trouver dans la collection "Penguin Classics", pour 15 €. En payant, j'ai voulu savoir si la vendeuse avait lu ce livre. Elle me répondit que non. Dès le soir, je me suis mis à lire des passages de Pascal dans cette traduction (due à un certain A. J. Krailsheimer) ; traduction qui me parut très bonne et me délassait au demeurant de l'éternel français dans la lecture d'un livre que je connais évidemment presque par cœur. Je retrouvai, en cherchant un peu, le passage qui est cité dans La Salle de bain, et ne fus pas déçu d'y voir une autre manière de traduire, à mon sens plus simple, plus efficace, et qui donne pour la phrase centrale, si décisive : "I found one very cogent reason in the natural unhappiness of our feeble mortal condition, so wrechted that nothing can console us when we really think about it". Cette traduction, proche de l'anglais du XVIIe, eût sans doute rajouté quelque chose à la délectation morose du héros fatigué de Jean-Philippe Toussaint.

12:57 Publié dans Livre | Tags : pascal, blaise pascal, jean-philippe toussaint, la salle de bain, désoeuvrement, pensées de pascal, métaphysique, traduction, venise, édition brunsvicg, le divertissement, misère de l'homme sans dieu, dépression, librairie shakespeare and company, penguin classics, délectation morose, fatigue | Lien permanent | Commentaires (1)

11/11/2013

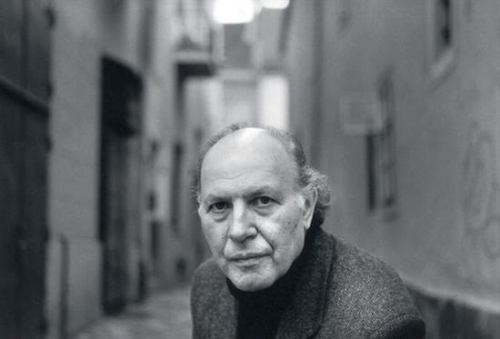

Edouard Levé

Quand j'habitais à la campagne, j'avais épinglé sur le mur de mon bureau, au-dessus de mon ordinateur, cette photo en noir et blanc d'Edouard Levé.Tout à côté, j'avais par ailleurs placé une reproduction d'un portrait de Michel Leiris peint par Francis Bacon – attendant rêveusement de posséder l'original. L'un et l'autre étaient là comme deux astres sombres, deux "désastres", grandes sources d'inspiration pour moi, pour ma vie, mes rares écrits. Je trouvais qu'ils avaient beaucoup de points communs, mais la mort prématurée de Levé a sans doute empêché de mettre entièrement au jour cette proximité. De Leiris, je reprenais souvent Le Ruban au cou d'Olympia; et d'Edouard Levé, surtout deux titres qui m'avaient littéralement fasciné : Autoportrait (2005) et Suicide (2008), tous deux publiés aux éditions P.O.L.

J'aimais la façon dont Edouard Levé en est venu à écrire, déplaçant son expérience d'artiste conceptuel vers une littérature de fragments. Livres discrets que les siens, peu nombreux, quasiment jansénistes, dans lesquels il faisait passer une désespérance ironique mais profonde. A force de se désosser soi-même au moyen d'une écriture au scalpel, presque blanche, de se gommer dans la superfluité des choses, Levé en est arrivé, en quelque sorte "objectivement", à l'idée de suicide comme à la conclusion de tout art conceptuel qui se respecte : un mouvement tautologique parfaitement circulaire, qui se referme sur lui-même et, surtout, ajouterai-je, pleinement contemplatif, pleinement passif, donc improductif, voire nihiliste. Le pendant de la contemplation est toujours le désœuvrement, avec ses conséquences les plus critiques. D'autres que lui ont choisi de se contenter de disparaître socialement, comme Stanley Brouwn; Edouard Levé, lui, a décidé de disparaître pour de bon, dix jours après avoir remis à son éditeur un manuscrit intitulé Suicide. "Performance artistique ultime", comme on l'a dit ? Ou plus intimement, logique personnelle poussée jusqu'au bout ? Tout cela en même temps, peut-être. Qui pourrait le savoir ? Dans son Autoportrait de 2005, Levé annonçait le programme dès la première phrase, restée fameuse : "Adolescent, je croyais que La Vie mode d'emploi m'aiderait à vivre, et Suicide mode d'emploi à mourir." Le conceptuel a fini par investir tout le terrain, ne laissant plus à ce qu'on appelle le narratif (le vécu, la vie matérielle) le moindre espace pour respirer. Ce pourrait être au reste une assez bonne définition de la dépression – et de l'art conceptuel lui-même ! Edouard Levé était génial et exemplaire.

11:56 Publié dans Livre | Tags : edouard levé, michel leiris, art conceptuel, nihilisme, suicide, dépression, stanley brouwn, la vie mode d'emploi | Lien permanent | Commentaires (0)