10/08/2025

Actualité Maurice Blanchot

Maurice Blanchot toujours

Le cas Pierre Madaule

Un des commentateurs importants de l’œuvre de Maurice Blanchot fut sans doute l’écrivain Pierre Madaule (1927-2020). Il avait publié en 1973 un essai chez Gallimard, Une tâche sérieuse ?, petit ouvrage dans lequel il proposait sa lecture intime de l’auteur de Thomas l’Obscur. Maurice Blanchot l’avait lu et approuvé ; c’est d’ailleurs lui qui avait donné le feu vert à l’éditeur. Pierre Madaule, en admirateur inconditionnel de Blanchot, correspondait avec son idole par lettres, et par lettres seulement, Blanchot n’ayant jamais accepté de le rencontrer. Le prestigieux romancier et essayiste de la NRF, on le sait, ne se montrait jamais et vivait dans la réclusion la plus totale. Cette correspondance a fait l’objet d’une publication, toujours chez Gallimard, en 2012. Madaule y tenait particulièrement, comme à une justification de sa vie. Jacques Derrida lui avait dit, de manière sibylline, quand il la lui avait fait lire, quelques années auparavant : « Eh bien ! Vous avez obtenu ce que vous désiriez tant ! » Madaule, que je connaissais déjà, m’en avait envoyé un exemplaire, avec une très amicale dédicace : « à mon très cher Jacques-Émile, que j’aurais tellement voulu rencontrer à Saint-Pabu, / et qui m’a si fortement fait relire avec lui les premières lignes de Au moment voulu / avec l’amitié de grand âge de Pierre Madaule / à Paris, le 8-XI-2012 » L’idée de Madaule, quand nous avons commencé à échanger des lettres, était que nous cheminions ensemble dans la lecture de Au moment voulu. Je crois bien qu’il n’y a que lui qui y a travaillé vraiment, car je n’avais aucune envie de le concurrencer sur ce thème. Il y a quelques mois, au tout début de l’année 2025, est paru de manière posthume un ouvrage signé Pierre Madaule, aux éditions L’Harmattan, et intitulé Ma folie-Blanchot. Je ne sais si j’aurai l’occasion de me le procurer un jour et d’y revenir attentivement, mais je profite de l’occasion présente pour le signaler. Pour aujourd’hui, je voudrais me contenter d’évoquer la correspondance que j’entretins plusieurs années avec lui et qui fut nourrie, car Pierre aimait beaucoup écrire des lettres. Les siennes présentaient un intérêt évident, consacrées presque exclusivement à sa lecture de Blanchot — c’était apparemment la seule chose qui l’intéressait dans la vie. J’ai eu l’occasion, je ne me souviens plus en quelle année, de rendre visite à Madaule et à sa femme chez eux, à Issy-les-Moulineaux, où il avait fini par m’inviter. Ce fut un drôle de dîner, à vrai dire consternant. Il a monologué toute la soirée sur son sujet préféré, Blanchot, content de trouver un convive silencieux et à l’écoute. Il faisait les questions et les réponses, et j’ai le souvenir d’un ennui pesant, accentué par cette indifférence totale envers ma personne. Je tirai de cette soirée une impression désastreuse de fiasco. Quelques jours plus tard, cerise sur le gâteau, je reçus de lui une lettre, dans laquelle il me confiait que je l’avais déçu... Lui aussi avait eu l’impression d’une rencontre gâchée. À cela devait s’ajouter plus tard la polémique naissante sur le Blanchot d’avant-guerre, ses articles aux journaux d’extrême droite et antisémites d’alors. « Blanchot fut-il antisémite, à votre avis ? », me questionna Pierre avec une certaine rage, quand je lui fis état de cette découverte. J’écrivis alors un article sur le remarquable essai de Michel Surya, L’Autre Blanchot, et l’envoyai à Madaule, ajoutant que j’étais du côté de Surya. Pierre Madaule ne me répondit pas et se réfugia dans le silence. J’avais sans doute très imprudemment porté une atteinte grave à la statue du Commandeur. La suite, d’ailleurs, a justifié plus ou moins Blanchot, je crois. Il s’est certes trompé lourdement durant une période, mais ensuite s’est racheté : la littérature fut l’occasion de cette rédemption, ainsi que sa passion pour le judaïsme. Je regrettais cependant que Pierre ne m’ait pas, pour une fois, suivi dans ma réflexion. Il ne m’écoutait jamais. Bref, il avait rompu avec moi définitivement, moi qui assurément n’étais pas grand-chose en littérature et qui avais perdu tout intérêt à ses yeux en me montrant (j’aurais dû rester invisible). Au vrai, Madaule avait l’habitude de dialoguer avec des personnalités bien plus importantes que moi : la courte période de ma correspondance avec lui fut donc quelque chose d’exceptionnel, dont je conserve désormais la trace grâce seulement à certaines de mes propres lettres que j’ai retrouvées récemment — mais hélas aucune des siennes, disparues lors de mon déménagement. J’aimerais que les lettres qu’il m’a adressées, qu’on a dû récupérer dans ses archives, soient publiées un jour par Gallimard (et non pas par l’Harmattan). Je ne les ai plus en ma possession, mais je me souviens qu’il photocopiait tout ce qu’il envoyait à ses correspondants. Je ne peux donc offrir ici que des extraits de ce que je lui ai écrit, pâle reflet de ce qu’il m’envoyait, réponses incertaines et insuffisantes, et je m’en excuse sincèrement.

***

Le 19 novembre 08

Cher Pierre Madaule,

J’ai été très heureux de recevoir votre lettre et les passionnants documents que vous y avez joints. Je connaissais les deux paragraphes supprimés de L’Arrêt de mort, pour les avoir lus dans le n° du Magazine littéraire (octobre 2003) consacré à Blanchot. Ce sont des lignes inoubliables, et je conserverai précieusement cette photocopie de l’édition originale, sans doute. C’est d’ailleurs depuis cette lecture du Magazine littéraire que j’avais en tête de lire votre récit Une tâche sérieuse ?

Merci aussi pour le texte de B. Noël. Il montre que la lecture de Blanchot peut changer une vie. Il montre également que l’auteur de L’Arrêt de mort n’était pas qu’un pur théoricien abstrait, froid et distant. Dans mon article, je n’aurais peut-être pas dû écrire exactement qu’il était le « théoricien de la modernité » ; il en était en tout cas le penseur.

[…] L’« ébranlement physique provoqué par certaines phrases » dont vous me parlez, oui, incontestablement il est présent, jusqu’au malaise comme le montre B. Noël. Le malaise irait donc du scripteur (et il faut certes imaginer la main qui écrit) au lecteur. Est-ce ainsi que cela se passe ? Le passage du Pas au-delà, sur lequel vous attirez mon attention, irait cependant dans un sens plus opaque, à mon avis : « La marque, c’est manquer au présent et faire que le présent manque. Et la trace, étant toujours traces, ne renvoie non plus à aucune présence initiale et qui serait encore présente, comme reste ou vestige, là où elle a disparu. »

[…] Amicalement, JEM

***

Le 24 novembre 08

Cher Pierre Madaule,

Merci pour votre courrier. J’ai pris connaissance avec une certaine émotion de la très belle lettre que Blanchot vous a envoyée en décembre 1987. On sent mieux que jamais dans ces quelques lignes, qui pour vous ont dû être inestimables, combien Blanchot était un être subtil et intelligent. À propos du thème de l’incarnation féminine, il voit tout de suite que c’est un éclairage personnel que vous apportez ; il ne le dément pas, mais raconte (très beau passage!) son rêve, en insistant seulement sur le mot « chastement », de manière un peu ironique. Il dit surtout ensuite : « Je n’ai rien à ajouter quant à la puissance certes dangereuse de pénétration qui s’accomplit dans ces pages. » Blanchot, critique suprême, ouvre votre texte aux lecteurs, le justifie, l’atteste — pour autant qu’un tel texte le nécessite. Mais l’intérêt de tout texte n’est-il pas d’entrer dans l’intertexte, dans la parole plurielle du monde ?

Dans mon exemplaire de Au moment voulu, il y a des annotations qui datent de ma première lecture de 1993, je crois. J’ai ainsi écrit le mot « (charnel) » entre parenthèses en face d’un passage de la page 24 : « La vie, c’était maintenant une sorte de pari s’ébauchant à l’alentour avec le souvenir de ce frôlement, — avait-il eu lieu ? — avec cette sensation stupéfiante, — persisterait-elle ? — qui non seulement ne s’effaçait pas, mais s’affirmait, elle aussi, à la manière sauvage de ce qui ne peut avoir de fin, etc. » J’ai souligné les mots qui, notais-je, « décrivent l’amour » ; mais c’est un retrait plutôt qu’un attrait, une manière en creux de dire le solide (comme dans le monologue de Thomas dont vous me parlez). Il y a là une note de prétérition systématique et retorse. Je dirais la même chose du paragraphe de la page 22, qui commence par : « Les choses se dénouèrent en apparence... » J’avais écrit « acte charnel », mais à la page suivante « mort » devant « quelque chose qui ressemblait à elle-même et qui la faisait ressembler au froid et à la tranquillité de la transparence ». Comme chez Bataille, nécrophilie peut-être, mais avec une « vivante », comment expliquer cela ?

[…] Amicalement, JEM

04:51 Publié dans Livre | Tags : pierre madaule, maurice blanchot, michel surya, bernard noël | Lien permanent | Commentaires (0)

22/09/2021

Approches de Maurice Blanchot

L’écrivain Maurice Blanchot (1907-2003) jouit, parmi ses quelques lecteurs, d’une rare notoriété, à l’image de l’invisibilité qui fut la sienne jusqu’à sa mort, et au-delà. Il est considéré comme un très grand auteur, son influence secrète est certaine, mais il n’est en général pratiquement jamais cité. Certains jeunes romanciers parfois se souviennent de lui, et lui rendent hommage. Certains philosophes, également, qui reviennent à ses textes, sur le modèle du grand Jacques Derrida autrefois, qui fut son ami. Nous verrons que l’amitié, ici, joue un rôle central ‒ mais une amitié spécifique, régie par des règles draconiennes.

La revue Philosophie, publiée aux éditions de Minuit, a la bonne idée, en ce mois de septembre, de consacrer sa livraison à Blanchot. On sait que Blanchot fut avant tout un critique exigeant et un romancier hermétique, ou en tout cas difficile, et qu’il puisait son inspiration pour une large part dans la philosophie de son temps. Les rédacteurs de Philosophie ont choisi d’insister sur cette influence, évidemment essentielle dans toute l’œuvre de Blanchot, de Thomas l’Obscur au Pas au-delà. Il faut rappeler un élément biographique qui a son importance : dès avant guerre, Blanchot rencontra le philosophe Emmanuel Levinas, et ils devinrent amis. C’est Levinas qui lui fit connaître Heidegger.

Justement, en ouverture de ce numéro de Philosophie, est reproduite une lettre inédite de Blanchot à un correspondant anonyme. Le sujet en est Heidegger. Blanchot se demande s’il faut mettre l’auteur de Sein und Zeit sur un même plan d’égalité que Hegel, Marx et Nietzsche. Ou si une « rupture » se serait dès lors produite ? Dans sa présentation, Étienne Pinat résume de manière habile la réponse ambiguë de Blanchot : « Blanchot identifie chez Heidegger la poursuite d’une tradition qui pense l’homme à partir de la possibilité, et il interprétait déjà dans L’Espace littéraire l’être-pour-la-mort comme la continuation d’une tradition hégélienne et nietzschéenne pensant le rapport à la mort comme un rapport de possibilité. » Mais regardons ce que Blanchot écrit dans cette lettre passionnante, en particulier lorsqu’il avertit qu’à travers le langage même de Heidegger « quelque chose de tout autre s’annonce » : « C’est qu’il est, nous dit Blanchot de Heidegger, peut-être essentiellement un écrivain. […] De là, poursuit Blanchot, le sens solitaire de son apparition ; de là l’amitié intellectuelle que nous lui devons. »

Ces quelques mots de Blanchot sur Heidegger me semblent particulièrement importants. Lorsqu’il affirme que Heidegger n’est pas seulement un philosophe, mais aussi un écrivain, c’est-à-dire finalement un penseur, il indique précisément ce qu’il recherche. Avec Heidegger, mais aussi avec Blanchot, par conséquent, a pris forme une nouvelle manière de procéder. La philosophie devient littérature, au sens le plus performatif et, également, traditionnel du terme. Blanchot voit dans cette confluence suprême la naissance d’un esprit commun, et c’est ce qu’il appelle amitié.

Dans sa contribution sur « La décennie phénoménologique de Maurice Blanchot », Étienne Pinat revient sur cette découverte majeure, et la confirme : « Loin de voir, écrit-il, dans cette analogie entre la démarche de la littérature et de la philosophie contemporaines une simple coïncidence, Blanchot, conformément à sa déclaration de 1938 [dans un article sur La Nausée de Sartre], y voit un lien essentiel. »

Ce numéro de Philosophie propose d’autres articles qui tournent tous autour de l’apport de la phénoménologie chez Blanchot. Ce faisant, et même si elles n’offrent sans doute pas de découvertes nouvelles sur cet auteur (sauf peut-être celle de Danielle Cohen-Levinas), ces contributions forment une introduction idéale aux livres de Blanchot, à mon sens.

Jacques Derrida reste l’un de ceux qui ont le mieux parlé de Blanchot, et expliqué pourquoi il fallait absolument le lire. Dans une conférence intitulée « Maurice Blanchot est mort » (recueillie dans le volume Parages, aux éditions Galilée), il annonçait : « Blanchot n’aura cessé de séjourner dans ces lieux inhabitables pour la pensée, qu’il s’agisse de cette question de l’impossible et de la possibilité de l’impossible ou qu’il s’agisse de l’espace fictionnel, voire littéraire qui accueille le vivre de la mort, le devenir mort-vivant, voire le fantasme de l’enterré vif. »

Aujourd’hui, Maurice Blanchot est mort, mais la pensée de l’amitié, qu’il a contribué à forger, demeure ‒ peut-être à jamais.

Philosophie, numéro 151, septembre 2021. Maurice Blanchot. Éd. De Minuit, 11 €.

09:16 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, jacques derrida, heidegger, phénoménologie, amitié, pensée, mort | Lien permanent | Commentaires (0)

01/11/2020

Un "Cahier de l'Herne" consacré à Paul Celan

Ce nouveau Cahier de l'Herne consacré à Paul Celan est un très beau recueil de commentaires et de documents divers, à la fois sur l'homme et sur l'œuvre, ces deux dimensions finissant par se confondre, par la volonté même du poète. Maurice Blanchot et Jacques Derrida, parmi quelques autres, furent les grands intercesseurs de Celan en France au XXe siècle. Une nouvelle génération d'universitaires, depuis, au fil des décennies, est venue continuer l'entreprise herméneutique, alors que la publication de la correspondance de l'auteur de La Rose de personne s'effectuait de manière presque exhaustive. C'est désormais tout un corpus considérable qui se trouve à la disposition du lecteur curieux de cette poésie si singulière, souvent imitée, jamais égalée.

Ce Cahier de l'Herne propose un cheminement passionnant autour de la poésie de Paul Celan. Des lettres de Celan ont été choisies, pour leur importance cruciale ou leur splendeur littéraire – par exemple celle adressée en avril 1962 à Nina Cassian. Je ne me lasse pas de relire ces quelques pages, qui concentrent en elles tout l'art mystérieux et profondément sincère que possédait le poète pour s'exprimer dans cette intimité des sentiments. Nous avons aussi, par ailleurs, des poèmes, parfois retraduits, sur lesquels un coup de projecteur est donné. Ces "analyses de textes" sont bien sûr extrêmement précieuses, car Celan n'est pas un poète qui se donne d'emblée. Chaque vers, pratiquement, est un schibboleth qu'il faut décrypter, grâce à des éléments souvent épars. Celan, dans une lettre à un jeune lycéen allemand, s'en expliquait ainsi : "Est-ce se montrer exigeant que de souhaiter – en tant qu'auteur – que le lecteur fasse l'effort de suivre la pensée du poème ?"

Il faut une grande humilité, au pied du mur, pour lire Celan. Un arrière-fond philosophique et religieux (le judaïsme) baigne son œuvre dans sa concision même. Denis Thouard note comment la "poésie de Celan pénétrée de mort et remémorant les morts s'exposerait constamment à la question de sa propre disparition". Ce chercheur, dans sa contribution, souligne également, avec Alain Badiou, un "retard global de la philosophie sur la poésie". Cette remarque me semble très importante, et exprime la primauté de l'art pour accéder, sinon à l'Être, du moins peut-être à la résurrection, si l'on veut rester dans le domaine religieux, même si celui-ci est pris à revers. Dans de nombreux poèmes, Celan évoque ce cul-de-sac théologique : aucun désœuvrement n'est plus possible, sauf à se tourner, là encore, vers une contemplation instable, non fixe.

La partie VII de ce Cahier de l'Herne est tout entière consacrée au séjour que Paul Celan, en compagnie de sa famille, passa en Bretagne, au château de Kermorvan, près du Conquet, pendant l'été 1961. Celan y a composé plusieurs poèmes, dont "Kermorvan", ainsi que "Après-midi avec cirque et citadelle", deux pièces magnifiques disséquées ici par Werner Wögerbauer. Cette inspiration littéraire pour le Finistère a interrogé, par la suite, bien des spécialistes de Celan qui, longtemps après, ont tenu à refaire le voyage dans cette contrée lointaine, de manière à en prendre la mesure. Un membre de la famille des Kergariou, les propriétaires du château, m'a appris qu'il avait même reçu un jour la visite d'un éminent professeur japonais, venu spécialement de son pays pour apprécier le paysage de Kermorvan, afin de pouvoir écrire quelque article sur Celan. Pour ma part, j'aime tout particulièrement le deuxième poème que je citais, sur Brest, "Après-midi avec cirque et citadelle", qui invoque Mandelstam de manière inoubliable : "À Brest, devant les cerceaux de flammes, / dans la tente où le tigre bondissait, / là, je t'ai entendu chanter, Finitude, / là, je t'ai vu, Mandelstamm, souche d'amande." Ce qui en allemand donnait : "da hört ich dich, Endlichkeit, singen, / da sah ich dich Mandelstamm."

Cet excellent et très riche Cahier de l'Herne nous montre donc combien il est étonnant et recommandable d'habiter cette "Finitude", cette "souche d'amande", et que les efforts pour y parvenir ne seront jamais vains.

Cahier de l'Herne Paul Celan. Dirigé par Clément Fradin, Bertrand Badiou et Werner Wögerbauer. Éd. de l'Herne, 33 €.

08:49 Publié dans Poésie | Tags : paul celan, cahiers de l'herne, maurice blanchot, derrida, alain badiou, kermorvan, famille de kergariou, brest, mandelstam | Lien permanent | Commentaires (0)

03/08/2020

Saint Paul vu par le judaïsme

Le philosophe René Lévy est aussi talmudiste. L'ouvrage qu'il a fait paraître, au mois de mars dernier, aux éditions Verdier, où il dirige une collection, est la nouvelle mouture d'un premier essai consacré à saint Paul en 2010 sous le tire de Disgrâce du signe. René Lévy est le fils de Benny Lévy, qui fut le dernier secrétaire de Sartre et qui initia le père de l'existentialisme à une certaine forme de judaïsme. On se souvient que cette "conversion" du vieux Sartre à la religion choqua beaucoup parmi les intellectuels français, notamment lorsque parut dans Le Nouvel Observateur une série d'entretiens entre les deux hommes, dans lesquels Sartre essayait, avec l'aide de son secrétaire, de faire progresser sa philosophie vers un sens spirituel. Au fond, c'était sa réflexion inédite sur une espérance nouvelle qui décontenança une intelligentzia ouvertement athée. Les choses ont-elles changé, depuis lors ? N'est-il pas désormais légitime de revenir à un certain type de méditation dont la nécessité est plus que jamais d'actualité ? Sartre nous en avait donné l'exemple, à la toute fin, comme Maurice Blanchot avant lui. Laissons-nous guider, pour quelques brefs instants, par cette pensée qui, peut-être, préfigure notre seul avenir.

René Lévy revient donc sur saint Paul, d'origine parfaitement juive, et dont les Épîtres sont à la base de la religion chrétienne. L'Église catholique a longtemps renié son héritage juif, jusqu'au concile Vatican II, révolution bienfaisante dans son histoire mouvementée. Il se trouve que Paul, avant de rencontrer le Christ sur le chemin de Damas, était un propagateur extrêmement actif du judaïsme. On peut donc considérer que la foi nouvelle qu'il a contribué à élaborer doit beaucoup à ce monothéisme premier et fondateur. L'objet de René Lévy, dans cette étude, est de confronter la pensée de saint Paul à la tradition vivante de la Torah, du Talmud et à tous les commentaires qui s'en sont inspirés. René Lévy insiste sur le fait que la grande question de saint Paul, notamment dans l'Épître aux Romains, est la confrontation entre la Loi et la Foi. Pour notre auteur, cela reste la question principale, qui traverse donc son livre, sans que l'ambiguïté ne soit jamais levée : "Non, écrit René Lévy, pas question d'abolir ni de défaire la Loi (Torah) par la nouveauté (l'Évangile) ; celle-ci vient au contraire l'accomplir. Mais alors, que croire ?"

La lecture de René Lévy n'est pas toujours d'un abord aisé. Le sujet est complexe, la méditation redoutable, qui ressemble à une "phénoménologie de la vie religieuse", pour reprendre le titre de Heidegger. Néanmoins, l'effort du lecteur sera fructueux, même si, chrétien, comme moi, il n'est pas toujours préparé à un mode de réflexion aussi spécifique, mais, sans conteste, profond. Il y a quelques mois, j'avais lu avec profit l'essai du philosophe Armand Abécassis, Jésus avant le Christ, qui essayait de "retrouver en esprit l'engagement juif de Jésus avant sa christianisation". C'était là, en somme, une même tentative, déjà, et fort instructive, d'établir l'héritage judaïque de la religion chrétienne, et de reconsidérer avec plus de précision ce que l'humanité doit au peuple juif.

René Lévy, La Mort à vif. Essai sur Paul de Tarse. Éd. Verdier, 22 €. Armand Abécassis, Jésus avant le Christ. Presses de la Renaissance, 2019, 20 €. Et pour mémoire, les entretiens entre Jean-Paul Sartre et Benny Lévy publiés dans Le Nouvel Observateur ont été repris dans un volume, L'Espoir maintenant, éd. Verdier.

15:47 Publié dans Livre | Tags : rené lévy, benny lévy, jean-paul sartre, maurice blanchot, armand abécassis, saint paul, heidegger | Lien permanent | Commentaires (0)

26/04/2020

Le confinement : une expérience intérieure

L'épidémie de Covid-19 remet en cause notre organisation sociale. Le minuscule virus se transmet d'humain à humain avec une efficacité foudroyante. Dans certaines formes graves, il peut aller jusqu'à tuer, en s'attaquant aux poumons. Au vu de ces conditions épidémiques angoissantes, les gouvernements d'une majorité d'États, sur la planète, ont décidé de confiner leurs populations.

Le confinement est une expérience limite pour l'individu. Il se retrouve face à lui-même, sans plus aucune possibilité de se tourner vers le monde extérieur pour se divertir. Même ceux qui habitent une grande maison avec un jardin, ou qui ont la chance d'être à la campagne, subissent la pression du confinement. Les médias leur rappellent constamment qu'ils doivent rester chez eux, que dehors le monde s'est arrêté.

J'ouvre mon Pascal, et je tombe au hasard sur la pensée 131, intitulée "Ennui" : "Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passions, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir."

Dans le confinement, nous faisons l'expérience totale de l'absurdité de notre condition humaine, comme si l'on nous avait jetés en prison. Cela me rappelle une phrase de Maurice Blanchot, dans L'Écriture du désastre : "♦ Sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison." Avec le confinement, nous prenons conscience de la friabilité de la société. Certains souhaitent que le "monde d'après" prenne en compte cette révélation, notamment au plan politique. C'est à espérer, mais cela ne se fera pas sans peine, même si les esprits arrivent en pleine ébullition après l'effondrement.

Je vous propose aujourd'hui une expérience plus intime. Beaucoup de livres, comme beaucoup de films, traitent d'une épidémie. Certaines de ces "dystopies" sont devenues littéralement prophétiques, on peut désormais s'en assurer. Prenant mon courage à deux mains, je me suis mis à lire L'Aveuglement de l'écrivain portugais José Saramago, prix Nobel 1998 et mort en 2010. Il y fait le tableau apocalyptique d'un monde soudain soumis à la contagion mystérieuse de la cécité. Il montre comment tout se dérègle, comment la sauvagerie remonte à la surface, comment l'homme finalement se détruit et est détruit de manière irrévocable. C'est un récit violent et désespéré qui, dans les conditions actuelles, vous angoissera sans doute davantage, mais vous permettra en contrepartie de prendre du recul. La morale du roman de Saramago n'est pas donnée, mais elle existe : il faut la découvrir.

C'est en soi-même que tout se passe. Il est nécessaire de faire un plongeon dans son âme pour savoir où l'on en est. Si le Covid-19 ne vous tue pas, si le confinement ne vous a pas conduit au suicide, mais qu'au contraire vous avez voulu survivre et comprendre ce qui se passait (par exemple en lisant le livre de Saramago), alors cette épreuve que vous aurez traversée vous apportera sans doute un peu de sagesse.

Et si le monde d'après devenait plus sage ?

José Saramago, L'Aveuglement. Éd. du Seuil, 1997. Disponible en poche dans la collection "Points", 7,80 €.

10:19 Publié dans Livre | Tags : confinement, covid-19, pascal, ennui, divertissement, absurdité, maurice blanchot, josé saramago, l'aveuglement, apocalypse | Lien permanent | Commentaires (0)

19/01/2019

Michel Houellebecq ou le grand style du nihilisme

La critique a mal reçu ce nouveau roman, Sérotonine, de Michel Houellebecq. Elle a prédit que ce serait, comme toujours, un grand succès, mais pour de mauvaises raisons. Jamais on n'aura annoncé avec tant de fracas un nouvel événement littéraire, pour le relativiser, le neutraliser, et essayer de faire admettre qu'il n'en valait pas la peine. Notre époque s'est-elle reconnue, dans cette longue dérive d'un narrateur qui est atteint du mal du siècle, la dépression ? Est-ce la raison pour laquelle, finalement, les lecteurs, se sentant concernés, sinon visés, se sont rués sur ce livre comme s'il en allait du sens même de leur vie ?

Comme souvent, chez Houellebecq, il y a plusieurs niveaux de lecture. D'abord une narration, écrite dans un style parfaitement classique, qui serait presque neutre sans une dose d'humour et d'ironie pouvant aller jusqu'au cynisme. On apprécie cette prose pleine d'esprit, car avec Houellebecq on s'ennuie rarement. Un second élément vient néanmoins perturber cette trop belle disposition littéraire : Houellebecq est un moraliste pessimiste, dans la lignée des La Rochefoucauld ou Schopenhauer. Sérotonine est un roman d'une grande noirceur, et rien ne résiste à son entreprise de détestation.

Houellebecq mêle ces éléments disparates avec une grande virtuosité. C'est comme si lui seul avait à sa disposition le tour de main lui permettant de composer, à partir de ce chaos, un ensemble cohérent et, pour tout dire, réellement artistique. L'histoire banale de Florent-Claude, qui se laisse peu à peu sombrer dans une apathie maladive et suicidaire, est un révélateur suprême de cette société dans laquelle il a essayé de vivre, de travailler et d'aimer. Sa vie est un échec. Et pourtant, au début, tout avait bien commencé. Il y avait même mis de la bonne volonté et tenté d'utiliser ses propres qualités de survie.

Le romancier, et c'est ce qu'on a trop rarement ou insuffisamment vu, place, en perspective de ce destin arrêté, le nihilisme du monde contemporain. La société ultra-libérale qui est la nôtre aujourd'hui attise à petit feu cette non-vie faite de détresse et de solitude (Houellebecq décrit admirablement la solitude de son personnage). Je lisais récemment, parallèlement à Sérotonine, le bref essai de l'essayiste anglais Mark Fisher, Le Réalisme capitaliste. Dans son analyse du "capitalisme tardif", Mark Fisher en soulignait, après Deleuze et Guattari, les conséquences sur la santé psychique de l'individu. Pourquoi la dépression est-elle aussi répandue de nos jours ? Mark Fisher (qui était lui-même atteint de dépression et qui s'est suicidé en 2017) écrivait : "Le fléau de la maladie mentale des sociétés capitalistes semblerait montrer que, loin d'être le seul système social qui fonctionne, le capitalisme est intrinsèquement dysfonctionnel, et que le prix à payer pour son apparence de fonctionnement est très élevé." Sérotonine de Houellebecq est une longue et rigoureuse démonstration de ce propos.

Les dernières pages du roman sont particulièrement émouvantes. Le piège nihiliste se referme autour du narrateur en un suicide organisé, prévu de longue date. On assiste à une sorte de mutation de la vie humaine, grâce au psychotrope dont se nourrit, pour tenir, le pauvre Florent-Claude :

"Il ne crée, ni ne transforme ; il interprète. Ce qui était définitif, il le rend passager ; ce qui était inéluctable, il le rend contingent. Il fournit une nouvelle interprétation de la vie – moins riche, plus artificielle, et empreinte d'une certaine rigidité. Il ne donne aucune forme de bonheur, ni même de réel soulagement, son action est d'un autre ordre : transformant la vie en une succession de formalités, il permet de donner le change. Partant, il aide les hommes à vivre, ou du moins à ne pas mourir – durant un certain temps."

Ce très beau passage n'est pas de Maurice Blanchot ; il est de Michel Houellebecq lui-même, à la page 346 de Sérotonine.

Michel Houellebecq, Sérotonine. Éd. Flammarion, 22 €. Le livre de Mark Fisher, Le Réalisme capitaliste, est paru en 2018 aux éditions Entremonde (10 €).

16:08 Publié dans Livre | Tags : sérotonine, michel houellebecq, dépression, moraliste, la rochefoucauld, schopenhauer, apathie, suicide, mark fisher, le réalisme capitaliste, deleuze et guattari, maurice blanchot, psychotrope | Lien permanent | Commentaires (2)

20/08/2015

Le panthéon littéraire de Jean-Marie Rouart

Jean-Marie Rouart, en cette rentrée qui ne tiendra peut-être pas toutes ses promesses, nous propose un livre sur ses "passions littéraires". Ce grand lecteur de classiques a rassemblé les noms qui lui tenaient le plus à cœur. Il nous les présente successivement, et a choisi pour chacun un passage plus ou moins long, et parfois inattendu, de leur œuvre. Cette anthologie personnelle s'étend sur quelque 900 pages, et je dois dire qu'on éprouve un grand plaisir à la feuilleter sans fin. On y retrouve des auteurs évidents, dont Rouart marque la grandeur, mais toujours en les faisant passer au prisme de sa sensibilité personnelle. Ainsi, de Stendhal il aime avant tout La Chartreuse de Parme, délaissant en revanche le Journal ou la Vie de Henry Brulard, ce qui certes fera hurler le club fermé des stendhaliens. En outre, Rouart n'a pas hésité à faire l'impasse sur quelques grandes figures, comme Goethe ou Diderot. On pourra d'ailleurs s'amuser à dresser la liste de ceux qui n'en sont pas, et exprimer peut-être des regrets. Mais la sélection de Rouart est volontairement subjective. Elle donne une bonne place ce faisant à des écrivains "qui n'encombrent pas, nous dit Rouart, les autoroutes de la célébrité : P.-J. Toulet, Luc Dietrich, Maurice Sachs, Malcolm de Chazal... pour la simple raison qu'ils m'ont communiqué leur magie." Inutile de dire par conséquent que, au fil de ma lecture, j'ai découvert ou redécouvert des auteurs. Jean-Marie Rouart est du reste, on le sait, un excellent portraitiste qui en quelques phrases a l'art de résumer un caractère. Ainsi, il a bien raison de sortir de l'ombre le trop méconnu Luc Dietrich, qui n'a écrit qu'un seul roman, L'Apprentissage de la villle. "Petit frère de Villon et de Rimbaud", c'était, nous explique Rouart, "un grand diable de jeune homme tiraillé entre ciel et terre, mécréant hanté par l'absolu, traînant la savate, navré par le crépuscule et relevant à l'aube sa longue carcasse d'escogriffe au milieu des poubelles et de l'odeur du café amer". La littérature est pour Jean-Marie Rouart un univers sans frontières. Y cohabitent sans heurts des esprits aussi différents que Morand, Céline ou Bernanos. Tous font entendre leur voix particulière, inoubliable, qu'on retrouve à chaque lecture comme allant de soi. C'est quelque chose de cet ordre, me semble-t-il, qui faisait dire à Maurice Blanchot (absent du panthéon de Rouart, mais en revanche partie intégrante du mien) que dans chaque grand livre il y a "un centre d'invisibilité où veille et attend la force retranchée de cette parole qui n'en est pas une, douce haleine du ressassement éternel". La "passion littéraire", cette anthologie nous le montre je crois parfaitement, n'est rien d'autre que ce mystère sans cesse réinterprété.

Jean-Marie Rouart, Ces amis qui enchantent la vie. Passions littéraires. Éditions Robert Laffont, 23 €.

Illustration : photo de Luc Dietrich.

11:16 Publié dans Livre | Tags : jean-marie rouart, ces amis qui enchantent la vie, panthéon, littérature, anthologie, stendhal, goethe, diderot, luc dietrich, maurice sachs, villon, rimbaud, morand, céline, bernanos, maurice blanchot, la parole, passion littéraire | Lien permanent | Commentaires (0)

28/06/2015

Retour sur Maurice Blanchot

Dans une lettre récente qu'il m'écrivait, Pierre Madaule, grand spécialiste de Blanchot devant l'Éternel, attirait mon attention sur un ouvrage qui venait de paraître, Blanchot l'obscur ou La déraison littéraire, signé de deux professeurs de philosophie, et publié aux éditions Autrement, dans la collection de Michel Onfray. Madaule me confiait notamment : "Dans ce livre en effet, les deux auteurs montrent où mènerait la lecture universitaire actuelle de ce qu'ils désignent comme l'œuvre de Blanchot et qui, évidemment, ne comprend pas les récits de Blanchot." Madaule ne s'est pas étendu davantage, mais avait fait naître en moi le désir de prendre connaissance de cet essai.

Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau — ainsi se nomment nos deux auteurs — ont effectué un assez court travail pour tenter de démontrer qu'on avait, avec Blanchot, affaire à une fumeuse escroquerie intellectuelle. À travers Blanchot, ils s'en prennent aussi bien à un grand courant de la philosophie française, nommé French Theory. Leur démonstration se prétend rigoureuse, mais il ne suffit pas d'accumuler des citations de Blanchot, ou de Derrida, d'ajouter quelques phrases à prétention humoristique, pour atteindre la cible. Voilà au fond, me suis-je dit, un piteux pamphlet, qui ne donnera à aucun lecteur ni le goût de la philosophie, ni celui de la littérature. Et je ne parle pas ici des multiples erreurs factuelles, qui émaillent ce livre, et qu'une relecture tant soit peu éclairée aurait pu corriger.

Monvallier et Rousseau ne nous apportent rien de nouveau. Ils ne creusent même pas les concepts de "déraison" ou de "nihilisme" qui, selon eux, caractérisent Blanchot. Ils nous donnent là en fait un travail nullement universitaire, se contentant de nous fabriquer du journalisme superficiel. Dans les quelques mots de sa lettre, Madaule, lecteur pointilleux, a bien vu de quoi il retournait : de cette déficience aujourd'hui courante du travail intellectuel, qui se contente de survoler, comme ici, deux ou trois livres d'un écrivain, toujours les mêmes, et laisse de côté l'essentiel, en particulier les récits. Par exemple, le livre de Monvallier et Rousseau ne mentionne aucune fois L'Arrêt de mort, étape pourtant cruciale du cheminement de Blanchot.

Dans leur avant-propos, nos deux essayistes racontent comment leur livre a été refusé par de nombreux éditeurs, jusqu'à ce que Michel Onfray accepte de les prendre sous son aile protectrice. Je ne suis évidemment pas favorable à ce qu'on censure un ouvrage qui serait hostile à un écrivain que je ne cesse d'admirer ; mais ne suis-je pas, comme les autres lecteurs, en droit d'exiger un discours étayé et sérieux ? Je suis même preneur des considérations critiques, quand elles restent de bonne foi. Ainsi, plutôt que de vous conseiller ce Blanchot l'obscur, je vous rappellerai un autre livre, paru cet hiver, l'excellent pamphlet de Jean-François Mattéi, L'Homme dévasté. Essai sur la déconstruction de la culture, aux éditions Grasset. Le regretté philosophe s'attaquait, lui aussi, à la French Theory, mais avec compétence et panache.

Ce qui ne reste pas clair du tout, à mon sens, c'est la position actuelle de l'université vis-à-vis d'une œuvre comme celle de Blanchot. On conseille aux étudiants d'acheter quelques-uns de ses livres, et plutôt les essais. Mais personne ne les lit, et les professeurs n'en disent rien. On peut regretter une telle pédagogie, qui conduit d'ailleurs tout droit à ce que Blanchot lui-même prophétisait : l'extinction de toute trace de vraie pensée dans la modernité : "♦ L'époque où toutes les vérités sont des histoires, où toutes les histoires sont fausses : nul présent, rien que de l'actuel." (Le Pas au-delà, page 78)

Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau, Blanchot l'obscur ou La déraison littéraire. Préface de Michel Onfray. Éditions Autrement, collection "Universités populaires & Cie". 17,50 €.

Illustration : peinture de Barnett Newman.

10:26 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, pierre madaule, blanchot l'obscur ou la déraison littéraire, michel onfray, henri de monvallier, nicolas rousseau, french theory, jacques derrida, pamphlet, l'arrêt de mort, jean-françois mattéi, l'homme dévasté essai sur la déconstruction de la culture, journalisme, raison, nihilisme, université, modernité, le pas au-delà | Lien permanent | Commentaires (0)

04/03/2015

La politique de Maurice Blanchot

À force de mystère, l'engagement politique de Maurice Blanchot était devenu indéchiffrable. On savait juste au départ qu'il avait écrit, avant guerre, dans des journaux d'extrême droite ; on l'oubliait un peu trop facilement. Son engagement d'extrême gauche, à partir de 1958, semblait une garantie suffisante. Or, tout cela a commencé à devenir plus clair depuis quelques années, et surtout à faire tomber la statue de son piédestal. Le livre de Michel Surya, qui vient de paraître, L'autre Blanchot, le montre très bien. Il arrive à point nommé, mieux vaut tard que jamais, pour dresser un portrait politique sans concession de l'écrivain, non seulement en précisant la teneur de cet engagement d'extrême droite jusqu'au début des années 1940, mais en revenant sur ce qui est mieux connu, la période d'extrême gauche, à partir du retour de De Gaulle au pouvoir. La charge de Michel Surya envers Blanchot est peut-être sévère, mais elle permet sans nul doute de sortir d'une ambiguïté qui faussait notre lecture de ses œuvres.

Dans sa revue Lignes, numéro 43, Michel Surya avait publié déjà la partie de cet ouvrage concernant l'extrême droite. Ce qu'il est important de noter ici, c'est l'antisémitisme alors effectif de Blanchot, et donc, de sa part, un engagement politique malheureusement sans circonstances atténuantes. Surya interroge les textes que Blanchot écrivit par la suite, dans lesquels celui-ci cherchera en quelque sorte à se disculper, et notamment la lettre à Roger Laporte de 1984. Blanchot y tient un double langage, quand il ne ment tout simplement pas, essaie d'esquiver la question à force de ruse (à la manière de Paulhan), mais fait montre en réalité d'une grande naïveté. "Le langage qui sera le sien plus tard, comme l'écrit Michel Surya, si conséquent qu'il soit devenu, se tenant à la conséquence à laquelle c'est tout langage qui doit se tenir pour ne pas démériter, encore moins trahir, continuera néanmoins de dérober qu'il l'aura tout un temps travesti et détourné."

Ce qui m'a le plus intéressé dans L'autre Blanchot, c'est ce que Surya, sans moins d'inflexibilité, nous dit de la suite, la période d'après-guerre. On considérait que Blanchot s'était finalement racheté, en passant en quelque sorte dans le camp adverse. Mais là encore, donc, Surya interprète cette "transformation des convictions" de manière négative. Au risque de forcer le trait ? Il donne néanmoins des arguments serrés pour étayer son interprétation. Blanchot aurait selon lui conservé en réalité le même discours, mais en en inversant les concepts. Surya souligne d'ailleurs que, dans le "communisme" revendiqué alors par Blanchot, beaucoup de confusion demeurait, de même que dans son idée de "révolution", élaborée à l'occasion des événements de Mai 68. Indéniablement, se fait jour alors une sorte de nihilisme sous-jacent, qui ne dit jamais son nom, mais qu'on peut conclure d'une injonction ultime comme "plus de livre !" ; "suicide passionné de la pensée", commente Surya.

Il y aurait enfin une troisième période, au cours de laquelle Blanchot se retire dans une "solitude essentielle". Désormais, ses seules interventions politiques seront suscitées de l'extérieur. Elles resteront rares, mais de ce fait d'autant plus solennelles. Ici à nouveau, Surya se fait fort critique, se demandant de quoi il s'agit désormais : "passage", encore une fois, "transformation", ou, peut-être, "conversion" ? Conversion au judaïsme, portée par son amitié de longue date avec Levinas ? Surya explique que dans ce cas "le judaïsme constituerait cette affirmation ultime que le communisme ne constitue plus". En somme, la politique, si indissociable du travail de la pensée chez Blanchot, ferait place à l'éthique. Sommes-nous là en présence d'un nouveau tour de "prestidigitation", comme l'affirme Surya, ou au contraire d'un sentiment des plus sincères, qui porte alors Blanchot vers le "dénuement" de la religion ?

Je crois qu'il serait quand même injuste de faire à Blanchot un tel procès d'intention. Je relisais cette semaine le très beau texte que Blanchot consacra à la philosophie de Levinas, texte intitulé "Notre compagne clandestine" (repris dans le Cahier de l'Herne paru en septembre dernier). Si Michel Surya avait commencé à instiller quelque doute en moi sur un écrivain que pourtant j'ai beaucoup lu, la relecture de cet article m'a remis dans une perspective d'admiration absolue. Admiration pour la forme et le fond, dirais-je brièvement. Michel Surya, à force d'interprétations corrosives, et c'est là paradoxalement le très grand mérite de son essai, nous fait entrevoir par contrecoup le vrai visage d'un auteur invisible, secret par nécessité, difficile à cerner. Que cet auteur ait eu à combattre à différents moments l'impasse de sa propre vie, au milieu des péripéties dramatiques de l'histoire, quoi de plus simple ? Qu'il ait trébuché plusieurs fois, comment ne pas l'admettre ? Sa littérature cependant, elle, reste. Elle est la réponse à tout ce qu'on continuera de lui reprocher — comme Michel Surya a lui-même l'honnêteté de l'admettre quand il parle par exemple du "long, lancinant, angoissant memento mori du Pas au-delà et de L'Écriture du désastre, très pur, très beau". L'autre Blanchot est de fait une inestimable tentative, par le biais de la critique, d'approcher une œuvre essentielle, qui ne nous a pas encore livré, loin de là, sa clef définitive.

Michel Surya, L'autre Blanchot. L'écriture de jour, l'écriture de nuit. Éd. Gallimard, coll. "Tel" (inédit). 7,90 €.

13:40 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, extrême droite, extrême gauche, michel surya, l'autre blanchot, de gaulle, roger laporte, revue lignes, jean paulhan, communisme, mai 68, nihilisme, suicide, solitude essentielle, conversion, emmanuel levinas, religion, l'écriture du désastre, le pas au-delà, memento mori | Lien permanent | Commentaires (0)

06/12/2014

Hors-champ métaphysique

Des proches de Maurice Blanchot, peu après sa disparition en 2003, racontaient que l'écrivain venait parfois chez eux le soir assister à des matchs de football retransmis à la télévision. Ce qui passionnait surtout Blanchot dans ce spectacle sportif était la règle du hors-jeu. Il essayait, chaque fois qu'il s'en produisait un, de constater sur l'écran l'action fautive. Or, il est difficile pour un œil non averti de détecter un hors-jeu, non seulement lorsqu'on est présent sur le terrain de football même, mais encore plus lorsqu'on se trouve devant son téléviseur, car alors le hors-jeu reste dans la plupart des cas hors du cadre, c'est-à-dire hors-champ. Je me plais à retrouver dans cette petite anecdote le Blanchot philosophe, fasciné par l'idée de l'invisible, voire de l'infini. A le lire, le déroulement des faits du monde réel échapperait en effet à toute emprise certaine, car demeurant irrévocablement éloigné dans un large hors-champ conjectural.

Illustration : image du film Blow-Up de Michelangelo Aontonioni (1966).

00:50 Publié dans Philosophie | Tags : maurice blanchot, matchs de football, télévision, hors-jeu, hors-champ, métaphysique, philosophe, invisible, infini, michelangelo antonioni, blow-up | Lien permanent | Commentaires (2)

08/10/2014

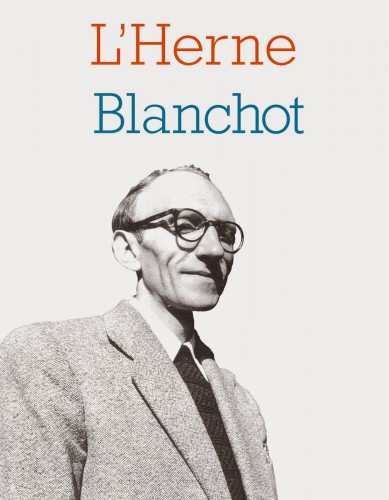

Le point sur Maurice Blanchot

J'ai entre les mains depuis une quinzaine de jours ce nouveau Cahier de l'Herne consacré à Maurice Blanchot. Dans leur introduction, les deux concepteurs du projet, Éric Hoppenot et Dominique Rabaté affirment : "Il est temps de lire Blanchot comme les autres grands auteurs du XXe siècle, avec rigueur philologique, avec patience mais sans complaisance ni dévotion." Remarque très importante, à mon sens, et qui dit bien la réussite de ce projet, un peu plus de dix ans après la disparition de l'auteur de L'Arrêt de mort. En quatre cents pages qui couvrent les multiples domaines qui étaient ceux de Blanchot, ce superbe Cahier rassemble des contributions souvent pointues d'auteurs très divers. Toutes les générations ont été convoquées, et Blanchot est lui-même présent avec des textes, mais aussi des lettres et des notes inédites. Il est significatif de relire par exemple ce que Jacques Derrida écrivait peu après la mort de son ami dans "Lui laisser le dernier mot". De même, de reprendre l'analyse de Lacoue-Labarthe sur L'Instant de ma mort, qui montre toute la richesse littéraire et autobiographique de cet ultime récit de Blanchot. On trouvera par ailleurs dans ce volume des exégèses écrites par des auteurs de la nouvelle génération ; il est frappant de constater comment chacun d'eux accomplit sa propre lecture personnelle de cette œuvre, solitairement. C'est le cas du romancier Tanguy Viel, qui nous offre ainsi une méditation très intime à partir de sa longue fréquentation de Blanchot. Une partie du Cahier, on pouvait s'y attendre, est consacrée à la philosophie, "notre compagne clandestine" comme la nommait Blanchot. "L'originalité profonde de l'œuvre, soulignent Hoppenot et Rabaté, tient aussi à cet équilibre instable, à la confrontation inlassable avec le projet même de toute philosophie, à ses ruses pour sortir de la dialectique, selon des modes de voisinage et de rapprochement qu'il faut regarder de près." Là également, l'héritage est considérable et particulièrement en phase avec l'époque que nous traversons. Le plus grand mérite de ce Cahier de l'Herne est certes de faire le point aujourd'hui sur Blanchot, mais également d'ouvrir des perspectives, — alors qu'on croyait que la pensée était morte et l'histoire finie. Non, il s'agit de rester éveillé à ce qui se donne à nous, qui continue en dépit de tout à se donner à nous. Et pour espérer encore y arriver, alors que les chemins se perdent, l'œuvre de Blanchot conserve incontestablement un rôle déterminant à jouer.

Cahier de l'Herne Maurice Blanchot, sous la direction d'Éric Hoppenot et Dominique Rabaté. 2014, 39 €.

A signaler, le numéro 43 de la revue Lignes, dirigée par Michel Surya, sous le titre "Les politiques de Maurice Blanchot, 1930-1933" (mars 2014, 22 €). Intéressant ensemble de textes, qui essaient de mettre au jour l'engagement politique d'extrême droite de Blanchot avant guerre, sans concession et loin de toute idéalisation. Cela nous donne paradoxalement un Blanchot plus proche, moins mystérieux. L'œuvre y gagne en clarté, et l'homme nous paraît plus humain, malgré tout...

Je signale pour finir la parution annuelle en ligne du numéro 4 de la revue en langue espagnole Revista Neutral, entièrement dévolue à Blanchot. Pour aller sur ce site directement, vous pouvez cliquer ici en haut à droite sur Revista Neutral.

12:33 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, cahier de l'herne, éric hoppenot, dominique rabaté, l'arrêt de mort, lettres, notes inédites, jacques derrida, philippe lacoue-labarthe, l'instant de ma mort, récit, tanguy viel, philosophie, héritage, perspectives, pensée, fin de l'histoire, rester éveillé, chemins, revue lignes, michel surya, revista neutral | Lien permanent | Commentaires (0)

26/06/2014

La poésie, Jean-Luc Godard !

C'est Aragon, toujours perspicace, qui posait la bonne question, autrefois, dans un article fameux de 1965 écrit à l'occasion de la sortie de Pierrot le fou : "Qu'est-ce que l'art, Jean-Luc Godard ?" Le nouveau film du Dostoïevski de Lausanne, Adieu au langage, est véritablement une synthèse de tout son travail effectué jusqu'à ces dernières années. Un travail sur la fiction, d'abord ; et ensuite, plus fondamentalement peut-être, un travail sur la pensée. La vaste série des Histoire(s) du cinéma le montrait bien, étape essentielle d'un parcours dont rien ne vint affaiblir la rigueur. Film socialisme, sa précédente œuvre, apparaissait encore comme un ensemble hybride, certes extrêmement riche et passionnant, mais décevant au plan de la forme. Ce coup-ci, avec Adieu au langage, nous y sommes : chaque élément a trouvé sa place dans un édifice artistique incomparable. Godard est avant tout poète, comme Aragon l'avait pressenti de manière évidente. Cette poésie aujourd'hui se déchaîne avec une ampleur kaléidoscopique, seulement disciplinée par des références nombreuses que Godard va chercher chez les grands écrivains (dont Maurice Blanchot) ou les philosophes. L'ombre tutélaire de Soljenitsyne inspire au cinéaste de présenter son film comme un "essai d'investigation littéraire". Mais il est certes beaucoup plus que cela. Difficile de définir à vrai dire ce projet, sinon en disant que Godard suit les traces de Lautréamont. Un critère existe, cependant, qui me sert personnellement à qualifier les chefs-d'œuvre : je note que je relirai volontiers tel livre, que je reverrai volontiers tel film. Eh bien ! je vais profiter de ce qu'Adieu au langage est toujours à l'affiche pour aller le revoir, expérience stimulante.

12:29 Publié dans Film | Tags : jean-luc godard, dostoïevski, adieu au langage, aragon, pierrot le fou, poésie, art, fiction, histoire(s) du cinéma, film socialisme, maurice blanchot, soljenitsyne, essai d'investigation littéraire, lautréamont | Lien permanent | Commentaires (0)

20/04/2014

L'attente de Pâques

Entre la Passion et la Résurrection, il y a le Samedi Saint où tout est silence, éternelle attente. C'est le jour du grand Néant, jour de la mort infinie, où plus rien n'est dit, où tout est interrogation et désespoir. Ce jour annonce Pâques, mais Pâques n'est pas encore là. Et quand Pâques enfin surgit, comme une délivrance de la parole, le jour blanc qui l'a précédé retombe de lui-même, vaincu par une affirmation plus puissante que lui. Mais est-ce vraiment le cas ? Les exemples que j'utilise, dans le texte qui suit, tournent autour de la résurrection, mais sont néanmoins imprégnés d'un esprit de défaite dont je trouve l'origine dans le nihilisme contemporain. A chacun de se faire sa propre idée. On réagit tous très différemment à "l'arrêt de mort" du Samedi Saint.

Les pages les plus émouvantes de La Nouvelle Héloïse sont sans conteste celles relatant les derniers moments et la mort de Julie. C'est Wolmar, le vieux mari, qui s'en acquitte pour Saint-Preux, désormais muet et retenu au loin. Wolmar emploie dans cette lettre une apostrophe assez étonnante adressée à l'amant de sa femme, quand il en arrive au moment où celle-ci trépasse : "Adorateur de Dieu, Julie n'était plus..." On pourrait, me semble-t-il, renverser la formule et dire, avec peut-être plus de véracité : Adorateur de Julie, Dieu n'était plus... La mort de Julie est en effet la fin du monde pour eux tous, l'arrivée du chaos, et même de la folie pour son amie Claire — qui essaiera de se ressaisir cependant, sans y parvenir tout à fait, comme le montre l'ultime lettre du roman. Le trouble est d'ailleurs si grand, parmi la famille et les domestiques, qu'une rumeur finit par circuler et prendre de l'ampleur, selon laquelle Julie serait soudainement revenue à la vie. "Il fallait qu'elle ressuscitât, écrit Wolmar, pour me donner l'horreur de la perdre une seconde fois." Lui-même du reste y croit un instant, et le lecteur aussi, qui a eu le temps de s'attacher à cette très belle héroïne, devenue presque une sainte. Les romanciers, je l'ai remarqué, hésitent souvent à faire ressusciter leurs personnages (heureusement, d'ailleurs...). Blanchot, dans L'Arrêt de mort, ouvre une simple parenthèse pour décrire le malaise indicible du bref retour à la vie de J., avant qu'elle ne meure, cette fois pour toujours. Le cinéma, lui, et c'est dans la nature même de cet art de l'illusion et de la lumière, n'a jamais hésité pour sa part à faire ce pas de plus. Alors que Bernanos, dans Sous le soleil de Satan, laissait vains les efforts de l'abbé Donissan auprès du garçonnet mort, le cinéaste Maurice Pialat (photo), dans l'adaptation tirée du livre, a filmé le petit enfant revenant à la vie dans les bras de sa mère. Dans l'expérience vécue de chacun, je crois que nous ressentons également quelque chose de trouble : devant le cadavre d'un être cher, qui n'a jamais espéré et craint qu'il se réveille soudain, et, à bout de forces, souhaité finalement que non ?

20:57 Publié dans Livre | Tags : pâques, passion, résurrection, samedi saint, attente, néant, mort, parole, nihilisme, la nouvelle héloïse, jean-jacques rousseau, mort de julie, chaos, folie, maurice blanchot, l'arrêt de mort, cinéma, bernanos, sous le soleil de satan, maurice pialat, enfant, mère, cadavre | Lien permanent | Commentaires (0)

25/03/2014

Notre nihilisme

Dans son numéro de mars-avril, la revue Esprit a l'apparente bonne idée de nous parler du nihilisme. Plus précisément de "notre nihilisme". Car, depuis deux siècles au moins, le nihilisme nous possède, et l'on ne peut faire l'impasse sur lui, sous peine de ne rien comprendre. Nietzsche en a établi la généalogie, et le faisait remonter au christianisme qui, en dévaluant le monde réel au profit d'un mirage religieux, nous aurait plongés dans le désespoir et la noirceur. Depuis, nous vivons dans un monde où les valeurs s'évaporent dangereusement. Les articles de cette revue Esprit essaient, non sans mal, de faire le tour de la question. L'interview de Jean-Luc Nancy (photo) a cependant retenu mon attention. Présenté comme l'héritier du philosophe Jacques Derrida, il offre ici un large panorama historique de la pensée nihiliste, auquel le lecteur peut se référer. Je retiendrai quelques propos sur Maurice Blanchot, pierre angulaire du nihilisme, et auquel Nancy va bientôt consacrer un nouveau livre. "Je n'aime pas les récits de Blanchot, confie-t-il, pas au sens où ce n'est pas mon goût, mais parce qu'ils exposent constamment un refus du récit — grande affaire blanchotienne — parce que le récit porte quelque chose du contingent, de l'accidentel, de la transformation alors que le non-récit de Blanchot pense montrer une pleine présence." Déclaration intéressante, mais que je me permets de contredire immédiatement : je trouve au contraire effective cette "pleine présence" dans les récits de Blanchot. La critique de Nancy a néanmoins l'avantage de préciser la question — qui est bel et bien la question de la modernité, et donc, par voie de conséquence plus ou moins directe, la question du nihilisme. C'est en ces termes qu'on doit à mon avis la poser, et non pas, par exemple, en dissuadant à cor et à cri les lecteurs de lire le Catéchisme de l'Eglise catholique, comme le font dans ce numéro les auteurs d'Esprit, revue pourtant influencée par le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier ! Un autre article m'a plutôt intéressé : "Al-Quaida et le nihilisme des jeunes", par Olivier Roy, spécialiste de l'islam. Sa thèse est que les attentats-suicides perpétrés par de jeunes musulmans sont "une question de génération" plus que de religion. La société mondialisée sécrète des conditions de vie complètement aberrantes, centrées sur un matérialisme appauvrissant qui ne laisse aucune place à la dimension spirituelle. Les jeunes sont facilement désespérés par un tel état de fait, et, qu'ils habitent un pays arabe ou aux Etats-Unis, ils sont pour cette raison susceptibles de passer d'autant plus volontiers à l'action violente, au sacrifice ultime de leur vie comme acte de résistance. Ils se révoltent en fin de compte contre des "formes de nihilisme", dont l'empire s'impose à eux sans autre remède possible; du moins le croient-ils. Je me souviens d'un film de Bruno Dumont, Hadewijch, en 2008, qui montrait avec une pertinence remarquable ce processus à l'œuvre chez une jeune fille (jouée par Julie Sokolowski). Chrétienne fanatique, elle se rapprochait de jeunes amis islamistes afin de commettre un attentat. Bruno Dumont montrait avec finesse la lente dérive de son héroïne perdue, sans complaisance ni répulsion. C'était un portrait très touchant, démonstration parfaite d'un nihilisme qui contamine tout, en une surenchère perpétuelle qui aboutit à la catastrophe. Cercle vicieux dont il ne sera pas facile de sortir !

Dans son numéro de mars-avril, la revue Esprit a l'apparente bonne idée de nous parler du nihilisme. Plus précisément de "notre nihilisme". Car, depuis deux siècles au moins, le nihilisme nous possède, et l'on ne peut faire l'impasse sur lui, sous peine de ne rien comprendre. Nietzsche en a établi la généalogie, et le faisait remonter au christianisme qui, en dévaluant le monde réel au profit d'un mirage religieux, nous aurait plongés dans le désespoir et la noirceur. Depuis, nous vivons dans un monde où les valeurs s'évaporent dangereusement. Les articles de cette revue Esprit essaient, non sans mal, de faire le tour de la question. L'interview de Jean-Luc Nancy (photo) a cependant retenu mon attention. Présenté comme l'héritier du philosophe Jacques Derrida, il offre ici un large panorama historique de la pensée nihiliste, auquel le lecteur peut se référer. Je retiendrai quelques propos sur Maurice Blanchot, pierre angulaire du nihilisme, et auquel Nancy va bientôt consacrer un nouveau livre. "Je n'aime pas les récits de Blanchot, confie-t-il, pas au sens où ce n'est pas mon goût, mais parce qu'ils exposent constamment un refus du récit — grande affaire blanchotienne — parce que le récit porte quelque chose du contingent, de l'accidentel, de la transformation alors que le non-récit de Blanchot pense montrer une pleine présence." Déclaration intéressante, mais que je me permets de contredire immédiatement : je trouve au contraire effective cette "pleine présence" dans les récits de Blanchot. La critique de Nancy a néanmoins l'avantage de préciser la question — qui est bel et bien la question de la modernité, et donc, par voie de conséquence plus ou moins directe, la question du nihilisme. C'est en ces termes qu'on doit à mon avis la poser, et non pas, par exemple, en dissuadant à cor et à cri les lecteurs de lire le Catéchisme de l'Eglise catholique, comme le font dans ce numéro les auteurs d'Esprit, revue pourtant influencée par le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier ! Un autre article m'a plutôt intéressé : "Al-Quaida et le nihilisme des jeunes", par Olivier Roy, spécialiste de l'islam. Sa thèse est que les attentats-suicides perpétrés par de jeunes musulmans sont "une question de génération" plus que de religion. La société mondialisée sécrète des conditions de vie complètement aberrantes, centrées sur un matérialisme appauvrissant qui ne laisse aucune place à la dimension spirituelle. Les jeunes sont facilement désespérés par un tel état de fait, et, qu'ils habitent un pays arabe ou aux Etats-Unis, ils sont pour cette raison susceptibles de passer d'autant plus volontiers à l'action violente, au sacrifice ultime de leur vie comme acte de résistance. Ils se révoltent en fin de compte contre des "formes de nihilisme", dont l'empire s'impose à eux sans autre remède possible; du moins le croient-ils. Je me souviens d'un film de Bruno Dumont, Hadewijch, en 2008, qui montrait avec une pertinence remarquable ce processus à l'œuvre chez une jeune fille (jouée par Julie Sokolowski). Chrétienne fanatique, elle se rapprochait de jeunes amis islamistes afin de commettre un attentat. Bruno Dumont montrait avec finesse la lente dérive de son héroïne perdue, sans complaisance ni répulsion. C'était un portrait très touchant, démonstration parfaite d'un nihilisme qui contamine tout, en une surenchère perpétuelle qui aboutit à la catastrophe. Cercle vicieux dont il ne sera pas facile de sortir !

Esprit, "Notre nihilisme", n° 403 , mars-avril 2014. 20 €.

07:30 Publié dans Philosophie | Tags : revue esprit, notre nihilisme, nihilisme, nietzsche, généalogie, christianisme, désespoir, jean-luc nancy, jacques derrida, maurice blanchot, modernité, catéchisme de l'église catholique, emmanuel mounier, al-quaida, olivier roy, islam, attentats suicides, matérialisme, mondialisation, pays arabes, états-unis, résistance, bruno dumont, hadewijch, julie sokolowski, dérive | Lien permanent | Commentaires (0)

30/01/2014

Maurice Blanchot et le nihilisme

Durant de nombreuses décennies, Maurice Blanchot (photo) a représenté un pôle nihiliste assez incontournable de la modernité. Il en était pour ainsi dire la conscience morale, sans pour autant reculer devant l'impasse fondamentale qu'une telle attitude impliquait, et qu'il décrit lui-même très bien : "Chaque fois que la pensée se heurte à un cercle, c'est qu'elle touche à quelque chose d'originel dont elle part et qu'elle ne peut dépasser que pour y revenir." Peu d'espoir est laissé à cette pensée, et néanmoins Blanchot ne cessera de creuser ce sillon, condamné par on ne sait quelle fatalité à ce travail de Sisyphe. Rares sont les livres, aujourd'hui, qui proposent de mettre en question cette œuvre de Blanchot au nihilisme si parfaitement élaboré. Il y faut une grande audace. Or, c'est précisément ce qu'a entrepris de nous offrir, de façon très intéressante, Frédérique Toudoire-Surlapierre, dans son récent essai aux éditions de Minuit, Oui/Non, où elle dégage avec beaucoup d'adresse une problématique qui éclaircit bien le débat. Relisant Blanchot parmi d'autres auteurs, elle pointe du doigt les "apories" du nihilisme, et n'y va pas de main morte : "Ce non de l'imminence fatale, écrit-elle à propos du roman de Blanchot intitulé Le Dernier Homme, n'est pas seulement le signe d'une faiblesse ni d'un goût de Blanchot pour les apories, mais un procédé littéraire qui permet, sans contredire le pessimisme ni la désillusion, l'émergence de la poétisation — qui est une consolation, aussi mince et dérisoire soit-elle." Il m'est, je dois l'avouer, arrivé parfois de ressentir l'effet d'un "procédé", dans certaines pages de Blanchot, comme un essoufflement nihiliste inévitable. Bien sûr. Et Frédérique Toudoire-Surlapierre a raison de le souligner. Mais il y a, je le pense, à côté, des pages qui ne peuvent que nous toucher en plein cœur. La fin de L'Arrêt de mort, ainsi, est particulièrement émouvante, et Derrida la cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans "Survivre", le fameux texte qu'il a consacré à ce roman. Ici, l'art de Blanchot, appelons-le nihilisme ou autrement, laisse passer cette très grande transparence de la vie, ou de la "survie", pour reprendre le terme de Derrida. Trouver une vérité afin d'apporter une réponse infaillible, l'homme n'est pas encore en mesure de le faire. Par contre, scruter la littérature ou la philosophie, oui, et c'est encore la façon la plus agréable à mon avis de pratiquer le nihilisme.

Frédérique Toudoire-Surlapierre, Oui/Non. Ed. de Minuit, "Paradoxe". 2013. 19,50 €.

15:52 Publié dans Philosophie | Tags : maurice blanchot, nihilisme, modernité, frédérique toudoire-surlapierre, oui non, le dernier homme, l'arrêt de mort, jacques derrida, survivre | Lien permanent | Commentaires (0)

11/01/2014

Volte-face

Heidegger n'a pas désiré que ce volume paraisse de son vivant. Nous ne pouvons que formuler des hypothèses sur ce choix. Etape capitale de sa réflexion sur le nihilisme, ces Apports à la philosophie tentent d'édifier une nouvelle manière de penser, tournée vers l'avenir. "Ici, écrit Heidegger dans les premières pages, tout est axé sur l'unique question en quête de la vérité de l'estre : sur son questionnement." Voilà ce qui sous-tend de manière centrale cet effort vers ce qu'il appelle aussi "la pensée commençante". Il n'est pas étonnant que, dans la triste époque que nous traversons, un tel projet fasse naître de lui-même des réticences, des oppositions. La vague philosophie qu'on sert au malheureux public contemporain n'a pour effet que de diluer les problèmes et de passer à côté du vrai "questionnement". Avec Heidegger, il en va autrement. Pour s'en convaincre, il n'est que de feuilleter la table des matières de ces Apports, traduits, quoi qu'on ait pu annoncer, de manière lisible par François Fédier. D'ailleurs, une traduction est toujours perfectible, et là n'est pas le problème. Arrêtons-nous peut-être un instant aujourd'hui sur les quelques lignes de présentation qui ont trait à l'Edition intégrale. L'éditeur nous signale qu'en tête du premier volume, Heidegger "a voulu que figurent trois mots qui valent pour toute l'édition : Wege — nicht Werke", c'est-à-dire : "Des chemins — non des œuvres". Nous sommes ici au cœur même de la "question", au cœur de ce que ce texte peut avoir de massivement révolutionnaire. L'éditeur commente de la manière suivante cette position : "l'effort de Heidegger doit être compris comme tentative visant à quitter le monde de l'œuvre, ou peut-être plus exactement : visant à rendre possible de nous acquitter du formidable événement historial que constitue, pour le monde moderne, le fait d'avoir déjà, pour la plupart du temps à son insu, quitté le monde de l'œuvre". Précision décisive. La pensée véritable chemine hors de l'œuvre, en un dés-œuvrement seul susceptible d'en libérer la pleine mesure. C'est là tout un éclairage global sur le XXe siècle et celui qui commence, dans tous les domaines de la pensée et de l'art. C'est l'espoir de nouvelles cartes à jouer pour ceux qui n'ont pas renoncé. Impressionnante "volte-face", pour reprendre le terme allemand die Kehre, ainsi traduit par François Fédier, gageons que la lecture de ces Apports, d'ores et déjà inépuisable, n'a pas fini de remuer nos esprits trop souvent prisonniers d'un confort intellectuel appauvrissant, et qu'elle pourra nous conduire vers ce que Maurice Blanchot qualifiait de "rapports nouveaux, toujours menacés, toujours espérés, entre ce que nous appelons œuvre et ce que nous appelons désœuvrement". A suivre, donc.

Heidegger n'a pas désiré que ce volume paraisse de son vivant. Nous ne pouvons que formuler des hypothèses sur ce choix. Etape capitale de sa réflexion sur le nihilisme, ces Apports à la philosophie tentent d'édifier une nouvelle manière de penser, tournée vers l'avenir. "Ici, écrit Heidegger dans les premières pages, tout est axé sur l'unique question en quête de la vérité de l'estre : sur son questionnement." Voilà ce qui sous-tend de manière centrale cet effort vers ce qu'il appelle aussi "la pensée commençante". Il n'est pas étonnant que, dans la triste époque que nous traversons, un tel projet fasse naître de lui-même des réticences, des oppositions. La vague philosophie qu'on sert au malheureux public contemporain n'a pour effet que de diluer les problèmes et de passer à côté du vrai "questionnement". Avec Heidegger, il en va autrement. Pour s'en convaincre, il n'est que de feuilleter la table des matières de ces Apports, traduits, quoi qu'on ait pu annoncer, de manière lisible par François Fédier. D'ailleurs, une traduction est toujours perfectible, et là n'est pas le problème. Arrêtons-nous peut-être un instant aujourd'hui sur les quelques lignes de présentation qui ont trait à l'Edition intégrale. L'éditeur nous signale qu'en tête du premier volume, Heidegger "a voulu que figurent trois mots qui valent pour toute l'édition : Wege — nicht Werke", c'est-à-dire : "Des chemins — non des œuvres". Nous sommes ici au cœur même de la "question", au cœur de ce que ce texte peut avoir de massivement révolutionnaire. L'éditeur commente de la manière suivante cette position : "l'effort de Heidegger doit être compris comme tentative visant à quitter le monde de l'œuvre, ou peut-être plus exactement : visant à rendre possible de nous acquitter du formidable événement historial que constitue, pour le monde moderne, le fait d'avoir déjà, pour la plupart du temps à son insu, quitté le monde de l'œuvre". Précision décisive. La pensée véritable chemine hors de l'œuvre, en un dés-œuvrement seul susceptible d'en libérer la pleine mesure. C'est là tout un éclairage global sur le XXe siècle et celui qui commence, dans tous les domaines de la pensée et de l'art. C'est l'espoir de nouvelles cartes à jouer pour ceux qui n'ont pas renoncé. Impressionnante "volte-face", pour reprendre le terme allemand die Kehre, ainsi traduit par François Fédier, gageons que la lecture de ces Apports, d'ores et déjà inépuisable, n'a pas fini de remuer nos esprits trop souvent prisonniers d'un confort intellectuel appauvrissant, et qu'elle pourra nous conduire vers ce que Maurice Blanchot qualifiait de "rapports nouveaux, toujours menacés, toujours espérés, entre ce que nous appelons œuvre et ce que nous appelons désœuvrement". A suivre, donc.

Martin Heidegger. Apports à la philosophie. De l'avenance. Traduit de l'allemand par François Fédier. Editions Gallimard, 2013. 45 €.

07:03 Publié dans Philosophie | Tags : heidegger, nihilisme, apports à la philosophie, vérité de l'estre, la pensée commençante, malheureux public contemporain, françois fédier, désoeuvrement, chemins, volte-face, maurice blanchot | Lien permanent | Commentaires (0)

23/12/2013

Olivier de Sagazan

Quand on entre pour la première fois dans une exposition proposant des œuvres d'Olivier de Sagazan, une sorte de malaise vous envahit. Peintures, sculptures, performances plastiques vous assaillent avec une brutalité morbide, dans le même temps qu'elles vous fascinent étrangement. Votre regard ne peut plus s'en déloger. Les images sont désormais là, en vous, et l'on songe peut-être à quelques phrases de Maurice Blanchot sur la ressemblance cadavérique, comme : "L'image, à première vue, ne ressemble pas au cadavre, mais il se pourrait que l'étrangeté cadavérique fût aussi celle de l'image." Le travail de Sagazan explore à plein cette intuition, inlassablement, la transposant dans les endroits les plus improbables (un clip de la chanteuse Mylène Farmer, par exemple). Dans l'exposition qui vient d'ouvrir à Brest, à la Maison de la Fontaine, j'ai été frappé essentiellement par la beauté des sculptures, petits blocs de concentration venus de la nuit des temps. On se demande même si elles ne seraient pas faites pour figurer dans un temple, vouées à quelque culte secret. Mais de quelle religion ? "Le message du Christ est très intéressant par rapport à ma démarche, nous explique Sagazan, mais il a été totalement spolié par la suite par les théologiens." Et ainsi, à travers les corps abîmés, maculés, "cadavérisés", il veut montrer que l'art n'est pas seulement un concept, une abstraction : l'enjeu en est la condition humaine pleine et entière, sa reconnaissance lucide. Pour reprendre une autre formulation de Blanchot, je dirais que Sagazan est un artiste qui nous fait "cohabiter" avec les morts, exploit dont l'effet premier et inattendu est bel et bien de nous libérer...

Exposition "Le Corps dans la Main". Carte blanche à Emma Forestier. Jusqu'au 15 janvier 2014. Maison de la Fontaine, 18, rue de l'Eglise, à Brest. Tél.: 02 98 05 45 89.

11:39 Publié dans Art | Tags : olivier de sagazan, maurice blanchot, ressemblance cadavérique, mylène farmer, brest, maison de la fontaine | Lien permanent | Commentaires (0)