19/03/2015

Nietzsche, Heidegger et le nihilisme

Heidegger estimait que c'était avec Nietzsche que se clôturait l'histoire de la métaphysique, dont Platon avait ouvert le cours. Nietzsche a établi en effet la remise en cause des "valeurs", sur lesquelles était fondée la civilisation occidentale. "La mort de Dieu" résume ce tournant. Heidegger le met aussitôt en relation avec un autre concept nietzschéen, "la volonté de puissance", qui lui semble adéquat pour créer des valeurs nouvelles à partir du champ de ruines. On perçoit évidemment ici le danger, en quelque sorte l'arbitraire, qui peut en résulter. La pensée de Nietzsche recélait des virtualités, dont lui-même aurait certainement été effrayé s'il avait pu savoir que par la suite elles seraient "récupérées" de la sorte. Heidegger a cru que l'avènement du nazisme était propice au règne de "valeurs" à réinventer, et que celles-ci allaient éclore sur les terres fumantes de nihilisme du IIIe Reich. Heidegger écrivait par exemple dans son cours sur Nietzsche du semestre 1941-1942 : "il faut que toute participation humaine à l'accomplissement du nouvel ordre porte en soi l'insigne de la totalité" [souligné par moi]. Heidegger mène très loin les idées de Nietzsche, profitant de leur nature antidémocratique. L'histoire devait cependant donner tort à Heidegger et à son exploitation philosophique du "nihilisme extrême". Il n'en reste pas moins que l'ordre démocratique qui s'installa après la guerre ne résolut pas entièrement la question ; et qu'il la laissa même en plan, dans une sorte d'ambiguïté fondamentale, qui fit que le nihilisme put encore avoir de beaux jours devant lui. Je préfère sans doute cette tranquillité imparfaite, toute nihiliste soit-elle. Elle n'interdit pas par exemple, quant à elle, le retour à quelques traditions anciennes, pour tenter d'apporter des réponses pacifiques au malaise qui continue. Le nihilisme n'a pas été qu'une crise passagère, la métaphysique elle-même en a été affectée, comme ont su le reconnaître Nietzsche, et Heidegger à sa suite. Mais le diagnostic seul était bon ; il reste toujours à l'homme la tâche si périlleuse de trouver les remèdes appropriés à ce mal profond, qui ne cesse pas. Enjeu très incertain, comme je le pense, face au monde moderne.

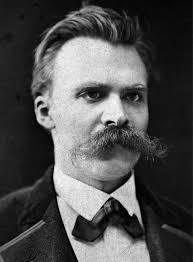

Illustration : photographie de Nietzsche

11:46 Publié dans Philosophie | Tags : nietzsche, heidegger, platon, la mort de dieu, histoire, valeurs, civilisation occidentale, nihilisme, nazisme, troisième reich, démocratie, nihilisme extrême, traditions, métaphysique, monde moderne | Lien permanent | Commentaires (0)

22/05/2014

La souffrance

Saul Bellow en arrivait toujours à parler de lui-même. Dans sa préface à L'Ame désarmée de son collègue et néanmoins ami Allan Bloom, il ne s'attarde pas longtemps sur ce dernier, mais évoque surtout sa propre "situation contradictoire" à lui, Saul Bellow. Dans Ravelstein, livre théoriquement consacré en entier à Bloom, il évacue vite fait quelques anecdotes piquantes sur son ami et revient à sa propre personne. Mais au fond cela ne nous dérange pas. En somme, je conseillerais pour ma part de lire quand même l'essai de Bloom, afin de voir surtout ce que Saul Bellow aurait été s'il n'avait pas écrit de romans, mais seulement des essais. Dans mon esprit, la déception que j'ai ressentie à la lecture de L'Ame désarmée provient de ce genre de comparaison. Le côté réactionnaire des deux hommes prédominait, mais il a seulement abîmé celui qui n'écrivait pas de romans, c'est-à-dire le Professeur Bloom, dans toute sa rigidité d'enseignant conservateur. Le romancier Saul Bellow réussit, quant à lui, à s'en sortir assez bien.

Saul Bellow en arrivait toujours à parler de lui-même. Dans sa préface à L'Ame désarmée de son collègue et néanmoins ami Allan Bloom, il ne s'attarde pas longtemps sur ce dernier, mais évoque surtout sa propre "situation contradictoire" à lui, Saul Bellow. Dans Ravelstein, livre théoriquement consacré en entier à Bloom, il évacue vite fait quelques anecdotes piquantes sur son ami et revient à sa propre personne. Mais au fond cela ne nous dérange pas. En somme, je conseillerais pour ma part de lire quand même l'essai de Bloom, afin de voir surtout ce que Saul Bellow aurait été s'il n'avait pas écrit de romans, mais seulement des essais. Dans mon esprit, la déception que j'ai ressentie à la lecture de L'Ame désarmée provient de ce genre de comparaison. Le côté réactionnaire des deux hommes prédominait, mais il a seulement abîmé celui qui n'écrivait pas de romans, c'est-à-dire le Professeur Bloom, dans toute sa rigidité d'enseignant conservateur. Le romancier Saul Bellow réussit, quant à lui, à s'en sortir assez bien.

On a pu dire que le meilleur roman de Saul Bellow restait Herzog (1961). Cela doit être vrai. Quand je l'ai lu, j'ai d'abord eu du mal à entrer dedans. Et puis, au fil des pages, ça a commencé à prendre. On vante souvent la modernité de ce livre, non sans raison. Le héros, sur le point d'atteindre la cinquantaine, est un professeur d'université très cultivé, d'une culture toute européenne, confronté au matérialisme de la société américaine qui l'use peu à peu. D'où une dégringolade existentielle qui finit par conduire le malheureux aux frontières de la folie. Saul Bellow a mis beaucoup de lui-même dans ce personnage d'Herzog, pensant certainement à son héritage européen qui s'acclimatait assez mal au Nouveau Monde. Mais, plus généralement, le malaise qu'il décrit ainsi n'est-il pas assez typique d'un changement de société en Occident, dont le XXe siècle fut le cadre ? Les névroses strictement européennes eurent des conséquences fâcheuses pour toute une génération d'individus qui ne surent pas s'adapter assez rapidement aux nouvelles conditions de vie. Herzog le montre bien, et le malheur des temps veut donc que ce très beau roman, depuis un demi-siècle, n'ait à mon sens pas pris une ride.

Le poète américain Charles Simic, dans un article de la New York Review of Books du 31 mai 2001, établissait une relation que je crois importante entre Dostoïevski et Saul Bellow : "La raison pour laquelle ses personnages, écrivait-il de Saul Bellow, comme ceux de Dostoïevski, sont incapables d'atteindre la moindre finalité est parce qu'ils aiment leur propre souffrance plus que toute autre chose. Ils refusent de troquer leur tourment intérieur pour la paix de l'esprit qui viendrait de la bienséance bourgeoise ou d'une quelconque croyance religieuse. En fait, ils perçoivent leur souffrance comme le dernier avant-poste de l'héroïsme dans le monde actuel." Le masochisme dostoïevskien serait là comme une tentative de retarder la plongée définitive dans le nihilisme moderne. Les valeurs de la vieille Europe ne tiennent pas, malheureusement. Les rares qui cherchent à résister se voient bientôt anéantis, d'abord matériellement, puis psychiquement. La névrose dostoïevskienne, à laquelle un Nietzsche fut si sensible, est une avant-garde qui n'a plus à offrir qu'un effondrement définitif. Dostoïevski, dans le roman, Nietzsche en philosophie, furent les prophètes lucides de cette dégringolade métaphysique.

Allan Bloom, L'Ame désarmée. Préface de Saul Bellow. Julliard, 1987.

Saul Bellow, Herzog. Gallimard, 1966.

Saul Bellow, Ravelstein. Gallimard, 2004.

Illustration: Dostoïevski.

13:48 Publié dans Livre | Tags : saul bellow, allan bloom, l'âme désarmée, ravelstein, réactionnaire, enseignant conservateur, herzog, roman, modernité, culture européenne, matérialisme, folie, nouveau monde, xxe siècle, névroses, charles simic, new york review of books, dostoïevski, nietzsche, souffrance, monde actuel, masochisme, valeurs, vieille europe, nihilisme, effondrement, anéantissement, métaphysique | Lien permanent | Commentaires (0)

11/03/2014

Nietzsche contre la morale

Nietzsche était un grand lecteur des moralistes français. Ils l'ont formé, ont nourri sa pensée. Bien sûr, au XXe siècle, on a retenu de sa philosophie surtout des concepts assénés "à coups de marteau". A côté de très belles pages, où tout son génie éclate, il y a aussi, malheureusement, des considérations plus discutables, moins convaincantes. Aussi bien, l'on ne devient pas l'un des plus grands défricheurs de la pensée sans se tromper un peu. Souvenons-nous en priorité du Nietzsche étincelant de certains aphorismes, qui a su réévaluer à lui tout seul l'héritage de la culture européenne et ouvrir jusqu'à aujourd'hui tant de chemins nouveaux, en particulier sur le chapitre de la morale.

Nietzsche reproche à la morale d'aller à l'encontre de la vie même, au nom de je ne sais quel vitalisme dont il ne démontre d'ailleurs jamais le bien-fondé. La morale réfrène les instincts primitifs, Nietzsche le déplore. Il ne veut apparemment pas d'un monde de douceur, il lui faut une réalité plus âpre, des dangers. Nietzsche admire la morale des "bandits corses". Il remet donc en question avec vigueur les valeurs de son époque. Il pense qu'on ne doit pas régler sa vie sur des mensonges — et en ce sens il est bien lui-même un moraliste, mais un moraliste qui quitte la morale. Suprême raffinement, mais qui interroge. Nietzsche a l'air tellement sûr qu'avant l'invention de la morale l'homme se trouvait dans une condition enviable ! Je ne le pense pas. La loi de la jungle devait être souvent bien cruelle, notamment pour les plus faibles. Une sélection fort inhumaine devait s'ensuivre : je n'aurais pas aimé être là pour le voir. L'un des points positifs de la morale, parmi sans doute bon nombre d'inconvénients, est par conséquent d'avoir tenté de rendre le monde vivable, peut-être d'une manière artificielle et assez peu authentique, mais qui somme toute valait mieux que la raison du plus fort. A l'homme désormais de réfléchir sur le sens qu'il veut donner à la morale, ce que Nietzsche lui-même semblait appeler de ses vœux, lorsqu'il prônait par exemple, dans l'aphorisme 335 du Gai Savoir, la nécessité de se créer un "idéal proprement personnel". N'est-ce pas ce qui a été rendu possible au terme de millénaires d'une évolution lente et paradoxale ? Au bout du compte, je crois que la philosophie de Nietzsche, à condition qu'on la critique, montrerait qu'un choix reste ouvert à l'être humain, à la société dans laquelle il vit, justement grâce au concept de civilisation, c'est-à-dire au fond grâce à ce qu'une morale, même "imaginaire", peut proposer, — de manière certes encore imparfaite et si pleine d'embûches...

12:00 Publié dans Philosophie | Tags : nietzsche, moralistes français, philosopher à coups de marteau, héritage de la culture européenne, la morale, vitalisme, instincts primitifs, morale de bandits corses, valeurs, loi de la jungle, la raison du plus fort, gai savoir, civilisation | Lien permanent | Commentaires (0)