28/02/2025

Ma conférence sur le film "Kanal" de Wajda

Mardi 25 février 2024

Cycle des Films du Répertoire de Jacques Déniel

Cinéma Les Studios (Brest)

Présentation du film Kanał d’Andrezj Wajda

(Pologne, noir et blanc, 1957, 1 h 33)

Version adaptée

Résumé

Kanał relate le soulèvement de Varsovie en 1944. Les Allemands ont réussi à encercler et acculer la résistance polonaise de l’intérieur (l’AK) et à la repousser dans les égouts de la ville, dernier refuge possible. Les Soviétiques, qui veulent établir un gouvernement communiste en Pologne, laisse faire, placés en retrait sur l’autre rive de la Vistule. Le film Kanał nous montre les dernières heures de cette résistance héroïque de l’AK, dont l’enjeu inaccessible était la liberté retrouvée du peuple polonais.

Nota Bene : le soulèvement final de Varsovie, fin 1944, ne doit pas être confondu avec le soulèvement du ghetto juif de Varsovie, en avril 1943, soit une année auparavant. Comme l’explique l’historienne Annette Wieviorka : « Les Allemands avaient décidé de liquider le ghetto le 19 avril 1943, jour de la Pâque juive. Mais le nettoyage dura trois semaines, car les nazis rencontrèrent, pour la première fois, une véritable insurrection. »

Le contexte historique

À propos de la Pologne, les trois spécialistes de l’histoire du nazisme, Chapoutot, Ingrao et Patin, dans leur récent ouvrage sur Le Monde nazi (Tallandier, 2024), expliquent ceci : « Détruire l’État polonais, considéré comme un enfant maléfique du traité de Versailles, ou, à tout le moins, annexer ses territoires auparavant possédés par le Reich allemand était un classique des revendications pangermanistes et révisionnistes des années 20. » C’est le pacte germano-soviétique des 23 et 24 août 1939 qui permet à Hitler, le 1er septembre 1939, d’envahir la Pologne, et de déclencher ainsi les hostilités. Le 3, Londres déclare la guerre à l’Allemagne, suivie presque immédiatement par Paris. La Pologne, pleine de courage, mais militairement sous-équipée, est écrasée sous l’effet du Blitzkrieg, puis dépecée par un partage de territoires avec les Soviétiques (1939-1941).

Le gouvernement polonais a fui en exil, la Pologne n’existe plus. Les nazis mettent en place un gouvernement général qui instaurera une politique de terreur, visant à l’extermination totale du peuple polonais.

La Résistance polonaise faisait vaillamment feu de tout bois. On l’appelait « Armée de l’Intérieur », en polonais « Armia Krajova » ou AK et disposait de 25 .000 combattants dans la capitale, mais dont seulement 2.500 possédaient une arme. Hitler avait nommé l’impitoyable général SS et futur criminel de guerre Erich von dem Bach-Zelewski commandant des forces armées, en vue d’écraser le soulèvement. Les Allemands parvinrent à encercler les combattants de l’AK dans Varsovie. C’est ce que raconte le film Kanał : les dernières heures de l’insurrection, avec les résistants polonais acculés jusque dans les égouts. Les Soviétiques, arrivés au-delà de la Vistule, ne bougèrent pas, alors qu’ils auraient dû se comporter en alliés. Mais eux aussi désiraient cyniquement l’écrasement de l’AK, pour imposer leurs hommes et prendre le pouvoir.

Le déclenchement, par le général Tadeusz Bór-Bomorowski, du soulèvement a-t-il été une erreur stratégique ? De fait, cette décision aux si redoutables conséquences a été prise un peu à la sauvette. Le général polonais l’a décidée seul, sans consulter les officiers expérimentés de son état-major. Le rapport de forces était très favorable aux Allemands, qui s’attendaient à cette réaction des Polonais. Il aurait fallu, pour que l’insurrection soit décisive, qu’elle s’inscrive dans un contexte stratégique tout autre, où les alliés de la Pologne auraient pu la soutenir et où, par exemple, la Wehrmacht n’aurait pas été « en mesure de contre-attaquer et d’arrêter l’offensive de l’Armée rouge ».

L’insurrection, qui avait éclaté le 1er août 1944, fut définitivement réprimée le 2 octobre, jour de la capitulation de l’AK. Hitler, partisan de la politique de la terre brûlée, avait exigé la destruction complète de Varsovie, comme on peut s’en rendre compte dans le film de Wajda. Un peu plus tard, le 17 janvier 1945, après la déroute allemande, la ville fut reprise définitivement par les Soviétiques. L’insurrection n’avait servi à rien.

Cinéma et histoire

Dans son discours de réception du prix Adorno, en 1995, Jean-Luc Godard déclara : « C’est que l’histoire est là, seule, et que seul le cinéma peut la rendre visible. » En ce sens, chaque film historique constitue la possibilité de comprendre l’histoire en la voyant se dérouler devant nos yeux. C’est une sorte de reconstitution qui nous arrive sans possibilité d’en dénier la logique interne, du moins dans un premier temps. Ainsi par exemple, dans Le Guépard de Visconti, qui nous a été projeté ici même en octobre dernier, nous avons pu assister au spectacle d’une unité italienne qui s’élaborait lentement, au fil d’un nouveau rapport de forces, conséquence directe des avancées politiques de la Révolution française. Autour du personnage du prince Salina, esprit nostalgique mais éclairé, le monde d’après était en train de voir le jour. L’Italie en constituerait l’expérience pilote, annonçant l’Europe à venir, dans laquelle nous sommes encore à l’heure présente et que nous ne cessons d’ailleurs de remettre en question.

La Pologne a connu, à toutes les époques, de grands bouleversements historiques. Le Polonais, comme j’ai pu en faire l’expérience, est un passionné d’histoire, et adore en discuter des heures durant. L’histoire fut un thème privilégié du cinéma polonais, notamment celui de l’après-guerre. Dans son livre sur Le Cinéma polonais (1989), Jacek Fuksiewicz insiste là-dessus : « Le cinéma polonais, écrivait-il, à partir du milieu des années cinquante, traduisait l’aventure politique, intellectuelle, spirituelle et morale d’un peuple, d’un pays, d’une culture. » Il y eut alors en Pologne un âge d’or, qui coïncida avec la période dite de « dégel », c’est-à-dire avec le « le relâchement des structures répressives en Union soviétique après la mort de Staline ». Les cinéastes de la génération de Wajda firent des films historiques, comme par exemple Andrzej Munk (1920-1961) qui tourna Eroïca en 1957, sur ce même thème de l’écrasement de l’insurrection de 1944, événement traumatisant pour chaque Polonais. En 1958, un an après Kanał, Wajda tournera un autre chef-d’œuvre, Cendres et diamant, sur la Pologne politique de l’immédiat après-guerre. Comme le notent dans leur ouvrage Mira et Antonin Liehm : « Le cinéma polonais […] trouva son inspiration la plus profonde dans la tragédie collective : il revint constamment à ces années-là et les examina, avec un acharnement douloureux, sous tous les angles. »

J’essaie de montrer, dans ce commentaire, les rapports étroits entre une œuvre d’art comme Kanał et la réalité, ici l’Histoire ; et donc comment un film peut aider à comprendre une situation politique vécue par tout un peuple jusque dans sa vie la plus quotidienne.

Kanał

Voici comment Jacek Fuksiewicz résume Kanał : « Une compagnie décimée, encerclée à Mokotów, un des derniers bastions de la Résistance au sud de la capitale, entreprend de descendre dans les égouts pour atteindre un autre quartier où les résistants tiennent encore relativement bien. Wajda insiste sur le fait que leur sort est joué dès le début : la voix du narrateur identifie l’un après l’autre les personnages principaux, certains d’entre eux douloureusement jeunes, et prévient le spectateur qu’il va assister aux dernières heures de leur vie. »

Le scénario de Kanał a été écrit par Jerzy Stefan Stawiński, lui-même un survivant des égouts, ce qui donne à cette histoire un caractère authentique et particulièrement émouvant. Les personnages s’inscrivent avec précision dans une réalité historique désormais mieux connue. Dans la seconde partie, les terribles égouts forment un décor effrayant et labyrinthique, dont les combattants ont peu de chance de sortir vivants. Tels des âmes errantes, ils sont montrés constamment à la recherche de la lumière, comme les damnés de La Divine comédie de Dante (auteur cité dans le film). Ainsi, le nom de la rue Wilcza, par où ils pourraient enfin regagner la surface, et accéder au salut, apparaît comme l’appellation symbolique d’une divinité miséricordieuse que tous invoquent, comme le peuple juif priant Yahvé. Toutes les scènes souterraines ont été tournées en studio, ce qui a permis à Wajda de reconstituer un décor extraordinaire, grandiose, d’ailleurs photographié par le chef-opérateur Jerzy Lipman d’une manière qui rappelle l’expressionnisme allemand. Dans un article sur Kanał, André Bazin regrettait cette référence esthétique. Il écrivait : « La partie faible de Kanał […] : une utilisation expressionniste d’un décor au réalisme très composé, une conception plastique, dramatique et psychologique de l’action d’autant plus sensible que le sujet traité appelle le style contraire. » Mais peut-on suivre ici Bazin ? Il me semble plutôt que, par cette mise en scène de l’obscurité et des ténèbres, le film accède à une dimension inoubliable, et acquiert le caractère d’une tragédie universelle. On songe à Antigone réduite au désespoir dans le noir de son cachot, et acculée au suicide.

Les personnages

Au fil de l’action, les personnages se révèlent. Ils appartiennent à une armée en débandade. Ils ne disposent pas d’assez de matériel, face à des Allemands qui ne leur font aucun quartier. Quelques images d’anthologie, avant la plongée dans les égouts, montrent des populations civiles prises sous le feu de l’ennemi qui avance inexorablement. Varsovie est déjà un champ de ruines. Wajda s’est servi de ce qui restait de ruines, au moment où il réalisait son film, pour en intégrer des plans.

Ces combattants de l’AK sont représentés comme courageux, et même héroïques. Le lieutenant, qui commande sa petite troupe, prend très au sérieux sa mission. Il a conscience de son destin historique, qui est de sauver la Pologne. Évidemment, quand il reçoit l’ordre de se replier vers le Centre, il prend cela pour un avant-goût de défaite. La guerre est perdue, et la Pologne ne sera pas libérée.

Le scénario de Kanał est magistralement composé. Dans les égouts, la troupe se divise en trois, à cause du chaos. Le rôle des femmes est souligné par Wajda et par Stawiński, elles se montrent plus combatives que les hommes. Magriette représente la grande blonde polonaise énergique, et Halinka, la petite brune déterminée. Toutes les deux sont amoureuses, et leur histoire d’amour évoluera parallèlement à l’action principale. Halinka se tire une balle par déception amoureuse, mais Magriette, à force de volonté, parvient, avec Jacek, à l’extrémité du tunnel, vers la lumière (autre symbole utilisé plusieurs fois). Magriette s’écrie : « Je vois la lumière ! » Elle est remplie du désir de vivre, elle a porté Jacek, blessé, à bout de bras. Un gros plan sur son visage la montre contemplant, à travers le grillage, la Vistule. Le soleil vient de se lever (là aussi grosse charge symbolique), et l’on se demande ce que Magriette a vu. Un contrechamp laisse alors découvrir la rive opposée du fleuve, où l’on sait aujourd’hui que les Soviétiques attendaient l’écrasement des Polonais par les Nazis. Mais le spectateur ne les voit pas, parce que Wajda n’a pas pu les filmer, bien sûr, dans le contexte politique de la Pologne de 1957. Cependant, à la sortie du film, chaque spectateur aura compris qu’une Armé rouge, ici invisible, attendait son heure.

Je voudrais vous citer, à propos de cette scène, ce qu’écrivait le cinéaste franco-polonais Andrzej Źuławski dans son livre de Mémoires, La Forêt forteresse : « La jeunesse de notre pays s’était noyée dans un canal plein de matière fécale, ce que visualisait définitivement la dernière image du film montrant l’autre rive de la Vistule, face à laquelle s’étaient traînés les derniers héros survivants, un jeune et bel homme et une jeune et belle femme butant là contre la grille qui fermait l’orifice d’évacuation vers la Vistule, à jamais emmurés dans le canal et fixant l’autre rive, paisible et silencieuse mais où, comme on le sait, se tapissaient, immobiles, les forces armées soviétique et l’armée communiste polonaise. » Ce n’est pas exactement l’image finale, mais peu importe. L’idée y est.

Un film européen

Il va de soi que la Pologne est un pilier de l’Europe. Le soulèvement de Varsovie, en 1944, est un événement capital, qui anticipe et fait comprendre la Guerre froide qui suivra. De même que le soulèvement du ghetto de Varsovie, en 1943, restera à jamais emblématique de la Shoah, et donc de la tragédie européenne du XXe siècle. La Pologne était à l’intersection des lignes de force, mais, lâchement abandonnée par Roosevelt et, sans doute aussi, par Churchill, elle ne fut pas en mesure de tirer son épingle du jeu, pour recouvrer la liberté à laquelle elle aspirait, au contraire.

Il m’apparaît que, de cette époque, date la crise morale dans la culture européenne. Les valeurs dites humanistes (pour l’historien Fernand Braudel, l’humanisme était « un aspect fondamental de la pensée d’Occident ») n’ont plus été respectées, l’héritage grec et judéo-chrétien est passé par pertes et profits. La Pologne, immense et beau pays chrétien, illustrait cette tradition trahie. Kanał est aussi et surtout une œuvre de révolte contre Yalta, bourreau des libertés.

Merci de votre attention.

Bibliographie sélective

Cinéma polonais

Mira et Antonin Liehms, Le Cinéma de l’Est. Le Cerf, 1989.

Jacek Fuksiewicz, Le Cinéma polonais. Le Cerf.

Hadelin Trinon, Wajda. Seghers, 1964.

Dictionnaire de la pensée du cinéma, dir. Antoine de Baecque. PUF, 2012.

Article

André Bazin, Ils aimaient la vie [Kanał]. Cahiers du cinéma, n° 72, juin 1957. Repris dans Écrits complets, éd. Macula, 2018.

La Pologne, la guerre

Les Grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale, sous la direction de Lopez & Wieviorka. Éd. Perrin 2020. (En particulier le chapitre 19, « L’échec de l’insurrection de Varsovie » par Jacek Tebinka.

Daniel Beauvois, La Pologne. La Martinière, 1995, rééd. 2004.

Henry Bogdan, Histoire des pays de l’Est. Perrin, 1991.

Chapoutot, Ingrao & Patin, Le Monde nazi. Tallandier, 2024.

Antony Beevor, La Seconde Guerre mondiale. Calmann-Lévy, 2012.

Ian Kershaw, L’Europe en enfer. Seuil, 2016.

Histoire générale

Fernand Braudel, Grammaire des civilisations. Belin, 1963. Réédition Flammarion, « Champs histoire », 1993.

Roman

Le roman magistral que Stanley Kubrick avait projeté d’adapter au cinéma :

Louis Begley, Une éducation polonaise. Crasset, « Les Cahiers Rouges », 1992.

Mémoires

Andrezj Źuławski, La Forêt forteresse. Stock, 1993.

06:20 Publié dans Film | Tags : wajda, kanal, seconde guerre mondiale, cinéma, histoire | Lien permanent | Commentaires (0)

05/10/2020

La fin du "Débat"

Je lisais chaque numéro du Débat, la revue mythique de Pierre Nora éditée chez Gallimard. Je passais de longues heures à la bibliothèque à prendre connaissance de ses articles toujours bien étayés et à la pointe de la pensée actuelle. Je ne m'étais jamais abonné. Lorsqu'un thème m'intéressait particulièrement, j'achetais la revue. L'annonce de l'arrêt du Débat par Pierre Nora m'a fait un choc, incontestablement. Cet arrêt revêtait des significations multiples, comme si la revue, à force de critiquer les travers de notre société, s'en était finalement prise à elle-même et en avait tiré les conclusions. Pierre Nora a accompagné avec moult paroles cet enterrement de première classe, dont toute la presse a parlé. En lisant son éditorial dans ce dernier numéro du Débat, ainsi que les diverses interviews qu'il a données, notamment au Figaro et à Charlie Hebdo, quelque chose cependant me titillait et me laissait insatisfait.

Une succession possible ?

Je me demandais d'abord si l'équipe dirigeante du Débat n'aurait pas pu organiser, depuis quelques années, sa succession. Pourquoi n'avoir pas choisi de passer le flambeau à une équipe plus jeune, que Nora, Gauchet et Pomian auraient formée à l'art délicat de confectionner une revue ? Nora donne des arguments, comme quoi la situation actuelle du Débat ne s'y prêtait pas. Il va jusqu'à écrire : "Le moment n'est-il pas venu, pour continuer ce type de travail, de trouver d'autres formes d'expression ?" Il ne dit pas lesquelles. D'autre part, il ne s'appesantit pas sur les éventuels repreneurs du Débat, comme si rien que le seul fait d'y penser lui faisait mal au cœur. Il déclare pourtant dans Charlie : "J'ai l'impression d'un retour à une volonté d'ouverture chez les jeunes historiens, à un désir de ne pas s'enfermer dans le discours universitaire." C'était à mon avis une idée à creuser, au lieu de dire : "Après moi, le déluge !" Il existe en France, parmi les jeunes chercheurs notamment, tout un potentiel de compétences qui ne demande qu'à s'exercer. Gallimard, mécène du Débat, n'aurait certainement pas refusé de continuer, avec une nouvelle génération d'agitateurs d'idées adoubés par Nora et Gauchet.

L'éloignement de l'idéal révolutionnaire

Durant ces quarante années d'activité, Le Débat a mis au jour son intuition d'un changement de monde. De grands articles ont jalonné cette épopée, comme celui de Milan Kundera, au début des années 80, qui me semble très emblématique, "Un Occident kidnappé" (qu'on peut lire sur Internet librement). Pour les plumes du Débat, on se dirigeait vers une société complexe, dans laquelle l'idée de révolution avait perdu sa consistance. On arrive à la période de l'après Mai-68 et de ses désillusions, les avant-gardes se sont dissoutes dans l'air du temps, ces hédonistes années 70 empreintes de légèreté plus ou moins blâmable. Seul, ou presque, un Guy Debord restera fidèle à sa dénonciation de la "société spectaculaire-marchande". Quelques années plus tard, après avoir écrit un dernier livre, il constatera la sclérose idéologique des temps, et en tirera les conséquences de la manière que l'on sait.

Dans ce dernier numéro du Débat, il y a un article de Marcel Gauchet sur l'individualisme, qui a spécialement retenu mon attention. Il y évoque, en conclusion, ce qu'il reste aujourd'hui de la révolution, après notamment l'épisode contemporain des Gilets jaunes, qui s'en sont réclamés sans d'ailleurs grande conviction, me semble-t-il. Gauchet tente une explication, sans y aller, pour ainsi dire, avec le dos de la cuiller : "La perspective révolutionnaire, commence-t-il, s'est évanouie avec le projet dûment élaboré d'une transformation totale de la société existante." Puis, Gauchet commente ainsi la présence résiduelle de la "posture critique" alternative, présente aux marges de la société : "Cette intransigeance impérieuse est le style commun de divers néo-gauchismes que l'on a vu fleurir au cours de la dernière période en renouvelant de vieilles causes [...]. Ces activismes allant jusqu'au fanatisme sont certes minoritaires [...]. Hors de toute militance, cette intolérance vindicative trouve son répondant quotidien dans l'ambiance de haine généralisée qu'exhalent les réseaux sociaux. [...] cet underground du ressentiment, de la proscription et du lynchage est là pour rappeler le dangereux cousinage des bons et des mauvais sentiments."

L'heure de la relève

Plus loin, Marcel Gauchet pointe directement les Gilets jaunes, en leur associant l'expression terrible de "fondamentalisme démocratique sans compromis". C'est probablement bien trouvé, mais la charge est-elle juste ? Ne manquerait-t-elle pas de nuance ? Pour ma part, je n'ai participé à aucune manifestation des Gilets jaunes. En revanche, j'ai suivi chaque samedi, sur les chaînes d'info continue, leurs journées de manifestation, aux débordements incontrôlés. Le mouvement des Gilets jaunes, sans arrière-fond historique, sans références politiques compliquées, sans organisation cohérente, donnait lieu à des commentaires globalement neutres de la part des journalistes et des spécialistes invités. Ces derniers, formés à Sciences Po ou dans des universités de sociologie, bien au fait des stratégies révolutionnaires, avaient évidemment lu Debord (ils sont payés pour ça), mais aussi ce qui s'est écrit depuis. Comprendre les Gilets jaunes est possible, sans peut-être recourir à une prose polémique comme celle que Gauchet utilise, et dont j'ai donné un exemple.

Ce que j'attends d'une revue, mélangeant "le goût de la tradition littéraire et des humanités, le sens des Lumières", comme le dit Pierre Nora dans Charlie, c'est qu'elle m'expose avec talent une situation plus ou moins complexe. Le Débat aurait pu poursuivre ce travail théorique, dans d'autres mains. Car si Le Débat arrête après ce dernier numéro, le débat, avec un d minuscule, lui, ne cessera jamais. Pour demeurer au chapitre des Gilets jaunes, évoquons simplement le film récent de David Dufresne, Un pays qui se tient sage. C'est au cinéma (peut-être la "nouvelle forme" dont parle Pierre Nora), une enquête documentaire axée sur les violences policières. Les images sont bien connues, mais soulèvent toujours l'émotion, trop facilement sans doute. Il appartiendra dans l'avenir à d'autres cinéastes, d'autres écrivains, historiens ou sociologues, etc., de proposer avec davantage d'objectivité des réflexions sur ce genre de phénomènes saillants que traversent nos sociétés. Le débat, donc, n'est pas mort, et la relève est prête. Vive le débat !

Le Débat, "40 ans". Numéro 210, mai-août 2020. Éd. Gallimard, 24 €.

07:38 Publié dans Livre | Tags : le débat, pierre nora, marcel gauchet, agitateurs d'idées, milan kundera, un occident kidnappé, révolution, mai-68, guy debord, gilets jaunes, stratégies révolutionnaires, sociologie, histoire | Lien permanent | Commentaires (0)

23/06/2020

Thomas Piketty, un clip gros comme le Ritz

L'essai de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, a été un best-seller de l'année 2013, en France et ensuite dans le monde entier. Jamais livre ne fut plus âprement discuté dans les médias, porté aux nues par certains, ou bien combattu par d'autres. Il touchait un point sensible de la vie des gens, riches ou pauvres, et tous se sont sentis concernés. La référence au Marx du Capital, livre grandiose, a attisé le débat parmi les économistes et les historiens.

Devant un tel succès, l'idée d'en tirer un film a germé dans les esprits, et est devenue une réalité, grâce à Justin Pemberton, cinéaste spécialisé dans les documentaires. Thomas Piketty est lui-même crédité pour la réalisation, mais j'ignore dans quelle mesure il a été actif dans ce travail d'adaptation. Voilà un projet, en tout cas, qui rappelle de loin celui de Guy Debord, autrefois, qui mit en images son livre de 1967, La Société du Spectacle.

J'allais donc voir ce nouveau film de Piketty et Pemberton avec une certaine curiosité. J'étais vierge de toute idée préconçue, car je compte parmi les rares, sans doute, à n'avoir pas lu l'essai de Piketty à sa parution. Je m'attendais à un exposé rigoureux et didactique de la situation, dans ses composantes historico-économiques. Au lieu de cela, je me suis retrouvé face à un discours incompréhensible, illustré par un flot d'images qui partaient dans tous les sens. Les séquences défilent à toute vitesse, s'interrompant brutalement, reprenant de manière saccadée et rendant impossible toute suite logique dans les idées. Lorsque Thomas Piketty s'exprime, son propos est noyé dans une soupe postmoderne littéralement insignifiante. Il en va de même, hélas, pour les autres intervenants, y compris quand il s'agit de pointures comme Francis Fukuyama ou Joseph E. Stiglitz. Quel dommage de ne pas leur avoir permis de développer convenablement leurs idées, sur un sujet aussi brûlant !

En sortant du cinéma, c'est encore à Debord que je pensais. Dans ses Commentaires de 1988, il fustigeait la destruction de l'histoire, dont ce film de Piketty & Pemberton restera sans doute un néfaste modèle. Plus que jamais, nous avons besoin, dans la période que nous traversons, d'une réflexion historique vaillante, parce que, de fait, l'économie a failli. Il nous faut analyser le pourquoi de cette immense catastrophe, qui a atteint l'homme dans son essence même. À la veille d'un scrutin électoral, en France, notre pensée doit être dirigée vers les responsables politiques que nous allons élire démocratiquement, parmi un choix de possibilités où le renouveau de l'écologie a, me semble-t-il, un rôle majeur à jouer, comme une note d'espoir dans le marasme.

Et puis, restons avec Debord encore un moment, puisque son nom revient sous ma plume de manière si naturelle, et relisons certaines thèses de La Société du Spectacle, qui n'ont rien perdu de leur bien-fondé, en particulier lorsqu'un film sans intérêt essaie de créer une diversion et nous éloigner du principal. Écoutons par exemple, et je conclurai par là aujourd'hui, ce que nous dit la thèse 52 : "Au moment où la société découvre qu'elle dépend de l'économie, l'économie, en fait, dépend d'elle. Cette puissance souterraine, qui a grandi jusqu'à paraître souverainement, a aussi perdu sa puissance. Là où était le ça économique doit venir le je. Le sujet ne peut émerger que de la société, c'est-à-dire de la lutte qui est en elle-même. Son existence possible est suspendue aux résultats de la lutte des classes qui se révèle comme le produit et le producteur de la fondation économique de l'histoire."

Ce retour du sujet, dans le malheur des temps, m'inspire beaucoup.

Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Éd. du Seuil, 2013. Disponible en poche chez "Points Histoire", 14,50 €. — Guy Debord, La Société du Spectacle, 1967. Disponible dans la collection "Folio".

09:42 Publié dans Histoire | Tags : thomas piketty, le capital au xxie siècle, marx, le capital, guy debord, la société du spectacle, francis fukuyama, jospeh stiglitz, économie, histoire, élections, retour du sujet | Lien permanent | Commentaires (0)

21/09/2017

Claudio Magris, Prix Nobel ?

La date d'attribution du Prix Nobel de littérature 2017 n'est pas encore déterminée, mais déjà les pronostics vont bon train. Parmi les favoris, j'ai la joie de compter l'écrivain italien Claudio Magris, à qui je voue, mais je ne suis pas le seul, une grande admiration. En 1993, déjà, j'avais lu avec passion son très beau roman, Une autre mer, qui reste un de mes préférés, et lui avais consacré un article, paru en revue. Pour rendre hommage aujourd'hui à Claudio Magris de nouveau, à la veille peut-être d'un couronnement Nobel (j'accorde une certaine importance à ce prix), je reprends ce texte ici.

On peut considérer que l'œuvre de Claudio Magris trouve sa source dans la singularité de la ville où il est né, cette Trieste qui a marqué d'une empreinte indélébile tous ceux qui même n'y ont fait que passer tel James Joyce. Claudio Magris a d'ailleurs écrit un essai sur Trieste, Trieste, une identité de frontière (en collaboration avec Angelo Ara) alors que d'autres ouvrages soulignaient la proximité de Trieste avec la Mitteleuropa (notamment Danube, prix du meilleur livre étranger 1990).

Mais Claudio Magris est également un grand romancier, comme l'atteste Une autre mer. L'écrivain révèle dans ces pages les principales arcanes de son univers triestin, en prenant comme sujet central la figure, pourtant absente, du début à la fin, de Carlo Michelstaedter, jeune philosophe italien de Trieste, qui a réellement vécu (comme les autres personnages du roman), et qui s'est suicidé en 1910 à l'âge de vingt-deux ans, après avoir achevé sa thèse, fameuse depuis, La Persuasion et la rhétorique ; une destinée similaire à celle de l'Autrichien Otto Weininger, comme l'on sait.

À cette décision extrême de la mort volontaire, correspond celle d'Enrico, protagoniste principal d'Une autre mer, qui est de s'enfuir en Argentine ; car si l'un se supprime après avoir couché sa philosophie sur le papier, l'autre (son meilleur ami) choisit d'appliquer cette philosophie dans la vie réelle, tout en renonçant pour sa part à l'écriture. Le nœud et la réflexion du livre tiennent dans cette asymétrie.

Claudio Magris intègre remarquablement, dans le corps de son texte, la philosophie de Michelstaedter. Il ne se contente pas de l'illustrer, il en exprime la teneur avec une précision lumineuse. La persuasion, écrit Magris, "c'est la possession au présent de sa propre vie et de sa propre personne, la capacité de vivre pleinement l'instant..." ; malheureusement, les "hommes sont incapables de vivre dans la persuasion", et à la place, ils "édifient l'énorme muraille de la rhétorique, l'organisation sociale du travail et de l'agir, pour se cacher à eux-mêmes la vue et la conscience de leur propre vacuité".

En Argentine, Enrico a vécu selon l'éthique de l'ami disparu. Quand il revient en Italie, quelques années plus tard, il s'installe dans une petite maison près de la mer où il vivra quasiment en ermite, dans la pauvreté : "le plaisir, c'est de ne pas dépendre des choses qui ne sont pas absolument nécessaires, et même celles qui le sont peuvent être accueillies avec indifférence".

Cependant, malgré son retrait délibéré, l'Histoire rattrape Enrico. L'historien Claudio Magris cerne très lisiblement les événements et leur portée. Ainsi, sur le nazisme, il écrit (dans l'esprit de Michelstaedter) : "Voilà, ce Reich millénaire est la preuve que la rhétorique est mort et destruction..." Enrico assiste à la lente déshumanisation de la civilisation européenne, à son échec ; et il se persuade que décidément "la vie est insolvable", même si l'on fait le choix de vivre dans la philosophie. Bouddha, Platon... n'y changent rien, le processus est irréversible. Au soir de son existence, il constate : "Je n'ai vécu que l'impuissance à vivre."

C'est donc bien Carlo qui a eu raison de renoncer : d'où probablement le sentiment tenace que laisse la lecture de ce livre très riche, et très simple dans son évidence.

Une autre mer, Claudio Magris. Traduit de l'italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau. Éd. Gallimard, 1993. Réédition collection "Folio", 2011.

09:51 Publié dans Livre | Tags : claudio magris, une autre mer, prix nobel de littérature, trieste, james joyce, mitteleuropa, trieste une identité de frontière, carlo michelstaedter, otto weininger, rhétorique, histoire, roman, platon, bouddha, suicide, europe | Lien permanent | Commentaires (0)

06/09/2015

Louis XIV, roi-spectacle

En ce mois de septembre 2015, nous fêtons précisément le 300e anniversaire de la mort de Louis XIV. Parmi toute une floraison de livres, sortis pour marquer l'événement, celui de Joël Cornette, La Mort de Louis XIV, "Apogée et crépuscule de la royauté", publié dans la très remarquable collection "Les journées qui ont fait la France", m'a fait passer d'intéressants moments. C'est en effet une très belle synthèse qui passe en revue, à partir des derniers moments du Roi-Soleil, tout le fil de son si long règne, avec une objectivité qui ne dissimule aucune part d'ombre de la monarchie absolue. Le grand mérite de Joël Cornette est par ailleurs de faire souvent référence aux témoignages "littéraires" de l'époque, en premier lieu celui de Saint-Simon, témoin oculaire. Dans une page étonnante de ses Mémoires, le duc-mémorialiste, faisant le bilan d'un règne qu'il n'a pas vraiment aimé, écrivait ainsi : "Louis XIV ne fut regretté que de ses valets intérieurs, de peu d'autres gens... Paris, las d'une dépendance qui avait tout assujetti, respira dans la joie de voir finir l'autorité de tant de gens qui en abusaient. Etc., etc." Louis XIV, en prenant le pouvoir, avait institué une monarchie "absolue" autant que "spectaculaire", où tout était réglé comme sur un vaste théâtre. Le spectacle offert au royaume cachait mal cependant "la crise profonde de l'absolutisme", qui apparut d'emblée, résultat manifeste de la pression fiscale et d'une faillite financière liée aux guerres permanentes. "La monarchie, comme l'explique Joël Cornette, s'était progressivement coupée du pays". La révocation de l'édit de Nantes n'en fut sans doute pas la conséquence la moins violente. L'État qui est alors mis en place, grâce en particulier au ministre Colbert, est excessivement centralisé et repose entièrement sur une bureaucratie anonyme où les statistiques font leur apparition. Ce régime est l'ancêtre très exact du système actuel. "L'État demeure..." pouvait déjà dire Louis XIV dans son testament. Ce testament fut certes cassé devant le Parlement quelques jours après sa mort ; mais force est de constater néanmoins que rien n'a été fait depuis lors pour substituer à une politique de crise une gestion plus humaine de l'État, malgré les projets de réforme qui, dès cette époque, circulèrent un peu partout. Le spectacle de la monarchie, si justement dénoncé par un Saint-Simon, un Fénelon, se perpétua dans l'histoire. Nous en vivons aujourd'hui, à la dimension planétaire, les derniers soubresauts.

Joël Cornette, La Mort de Louis XIV. Apogée et crépuscule de la royauté. Éd. Gallimard, coll. "Les journées qui ont fait la France", 21 €.

11:13 Publié dans Histoire | Tags : louis xiv, la mort de louis xiv, joël cornette, les journées qui ont fait la france, roi-soleil, saint-simon, fénelon, monarchie absolue, spectacle, spectaculaire, crise de l'absolutisme, révocation de l'édit de nantes, crise planétaire, histoire | Lien permanent | Commentaires (1)

19/03/2015

Nietzsche, Heidegger et le nihilisme

Heidegger estimait que c'était avec Nietzsche que se clôturait l'histoire de la métaphysique, dont Platon avait ouvert le cours. Nietzsche a établi en effet la remise en cause des "valeurs", sur lesquelles était fondée la civilisation occidentale. "La mort de Dieu" résume ce tournant. Heidegger le met aussitôt en relation avec un autre concept nietzschéen, "la volonté de puissance", qui lui semble adéquat pour créer des valeurs nouvelles à partir du champ de ruines. On perçoit évidemment ici le danger, en quelque sorte l'arbitraire, qui peut en résulter. La pensée de Nietzsche recélait des virtualités, dont lui-même aurait certainement été effrayé s'il avait pu savoir que par la suite elles seraient "récupérées" de la sorte. Heidegger a cru que l'avènement du nazisme était propice au règne de "valeurs" à réinventer, et que celles-ci allaient éclore sur les terres fumantes de nihilisme du IIIe Reich. Heidegger écrivait par exemple dans son cours sur Nietzsche du semestre 1941-1942 : "il faut que toute participation humaine à l'accomplissement du nouvel ordre porte en soi l'insigne de la totalité" [souligné par moi]. Heidegger mène très loin les idées de Nietzsche, profitant de leur nature antidémocratique. L'histoire devait cependant donner tort à Heidegger et à son exploitation philosophique du "nihilisme extrême". Il n'en reste pas moins que l'ordre démocratique qui s'installa après la guerre ne résolut pas entièrement la question ; et qu'il la laissa même en plan, dans une sorte d'ambiguïté fondamentale, qui fit que le nihilisme put encore avoir de beaux jours devant lui. Je préfère sans doute cette tranquillité imparfaite, toute nihiliste soit-elle. Elle n'interdit pas par exemple, quant à elle, le retour à quelques traditions anciennes, pour tenter d'apporter des réponses pacifiques au malaise qui continue. Le nihilisme n'a pas été qu'une crise passagère, la métaphysique elle-même en a été affectée, comme ont su le reconnaître Nietzsche, et Heidegger à sa suite. Mais le diagnostic seul était bon ; il reste toujours à l'homme la tâche si périlleuse de trouver les remèdes appropriés à ce mal profond, qui ne cesse pas. Enjeu très incertain, comme je le pense, face au monde moderne.

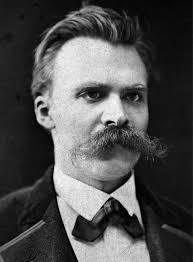

Illustration : photographie de Nietzsche

11:46 Publié dans Philosophie | Tags : nietzsche, heidegger, platon, la mort de dieu, histoire, valeurs, civilisation occidentale, nihilisme, nazisme, troisième reich, démocratie, nihilisme extrême, traditions, métaphysique, monde moderne | Lien permanent | Commentaires (0)

13/12/2014

Un temps sans promesses

La fatalité de l'histoire humaine est de s'être déroulée au fil d'une incessante phase de troubles, qui s'est accélérée à l'époque moderne de manière à donner ce que l'on nomme un monde en "crise" (1). Là-dedans, l'homme a tenté, par différents moyens, de se sauvegarder, sans empêcher pour autant le pire de dominer. Et pourtant, des outils lui étaient proposés ; mais sans qu'il sache toujours les utiliser avec discernement. Le logos d'Héraclite, tel qu'on le trouve défini dans un fragment retrouvé, laisse apparaître l'aspect d'insuffisance de l'esprit humain : "Or du discours qui est celui-ci, les hommes vivent toujours loin par l'intelligence, avant d'écouter, comme après qu'ils l'ont écouté une première fois." Ce passage m'a toujours fait penser au logos de saint Jean, qui compare le Verbe à une lumière dont les hommes auraient refusé l'éclat : "Elle a été dans le monde, le monde fait par elle, et le monde ne l'a pas reconnue." Ce refus de la lumière va même, on le sait, jusqu'à la mort de Dieu, sur quoi est fondée la religion (2) – et dont Nietzsche a su si bien décrire les effets. Je lisais dernièrement un texte assez remarquable du pape Benoît XVI, La Parole de Dieu (3). Remarquable, en ce sens qu'il n'élude pas la question, évoquant le "silence" de Dieu, silence énigmatique, profondément troublant pour le croyant et pour l'incroyant : "Comme le montre la croix du Christ, écrivait le pape, Dieu parle aussi à travers son silence." C'est même, poursuit-il, "une étape décisive du parcours terrestre du Fils de Dieu, Parole incarnée." Une "étape", mais aussi une épreuve pour l'homme lui-même "qui, après avoir écouté et reconnu la Parole de Dieu, doit aussi se mesurer avec son silence", comme le dit encore Benoît XVI. Nietzsche a eu raison de diagnostiquer dans la religion chrétienne une sorte de nihilisme. Le christianisme s'est sans doute imposé parce qu'il était, malgré tout, une réaction possible à la situation de crise dont je parlais au début. Il a su s'adapter à l'absence de réponse – au silence même de Dieu.

(1) Voir Myriam Revault d'Allonnes, La Crise sans fin, Essai sur l'expérience moderne du temps. Éd. du Seuil, 2012. (2) Voir Jacques Derrida, Foi et Savoir. Éd. du Seuil, coll. "Points", 2001. (3) Benoît XVI, La Parole de Dieu. Exhortation apostolique Verbum Domini, 30 septembre 2010.

Illustration : image du film Les Communiants (1962) d'Ingmar Bergman, avec Gunnar Björnstrand.

10:50 Publié dans Philosophie | Tags : histoire, crise, myriam revault d'allonnes, logos, héraclite, fragment, saint jean, verbe, lumière, mort de dieu, nietzsche, benoît xvi, exhortation apostolique verbum domini, la parole de dieu, silence, la croix, nihilisme, christianisme, religion, jacques derrida, foi et savoir, ingmar bergman, les communiants | Lien permanent | Commentaires (0)

29/11/2014

Colloque Claire de Duras à Brest

Jeudi et vendredi de cette semaine, j'ai pu assister à la Faculté des Lettres Victor-Segalen à Brest au premier colloque jamais consacré à Claire de Duras. Cette femme de lettres est née le 23 mars 1777 dans cette ville bretonne. Elle a publié un court récit, Ourika, en 1823, qui lui a valu un certain renom, alors que son salon de la rue de Varenne accueillait tout ce que son époque comptait d'esprits éminents, à commencer par Chateaubriand, l'ami incomparable qu'elle appelait "mon frère". Stendhal lui-même, pour Armance, s'inspirera d'un manuscrit resté alors inédit de Mme de Duras, Olivier, écrit en 1822, au sujet jugé scabreux, l'impuissance masculine. Tous ces romans de Claire de Duras, y compris ceux qui étaient restés au fond d'un tiroir, ont été réédités récemment, grâce à la vigilance de Marie-Bénédicte Diethelm et sous l'égide de Marc Fumaroli. La correspondance de la duchesse avec Chateaubriand devrait également voir le jour bientôt. Il est seulement dommage de noter que ses lettres avec d'autres correspondants aient été dispersées lors d'une vente. Leur publication eût à mon sens été une nécessité, la duchesse de Duras pouvant être considérée, de par son influence, comme un pilier intellectuel et politique sous la Restauration. Le colloque brestois qui s'est déroulé cette semaine a abordé de manière particulièrement remarquable tous les aspects très riches de la personnalité attachante de Claire de Duras, à l'image de ses œuvres. Outre Marie-Bénédicte Diethelm, qui nous a parlé de l'influence sur la duchesse d'Alexandre de Humboldt, des spécialistes chevronnés ont livré leurs réflexions, de grande qualité et d'une accessibilité parfaite. Lors de l'après-midi du jeudi, par exemple, Bernard Degout, par ailleurs directeur de la Maison Chateaubriand, nous a entretenus "du voyage de Mme de Duras dans le sud de la France et en Suisse" à partir de ses lettres. Il a souligné le goût de celle-ci pour l'harmonie devant les paysages, qui contrebalançait un tempérament mélancolique tenté par le suicide, mais combattu par la croyance religieuse et la pratique de la charité. La chercheuse à l'Université de Brest, Sophie Gondolle, nous a ensuite parlé de "la correspondance entre Claire de Duras et Rosalie Constant", pour insister sur la dimension intellectuelle de cette amitié tout en délicatesse, qui laissait entrevoir le caractère anxieux de la duchesse et son appréhension de la solitude. Pour sa part, l'excellent stendhalien Xavier Bourdenet a planché sur l'expérience de l'émigration qu'a vécue Claire de Duras dans sa jeunesse, et qui l'aura marquée à vie. Il note que la duchesse était plutôt une romantique, et qu'elle ne séparait jamais, dans sa manière de voir le monde, la grande histoire et les sentiments intimes, qui doivent être considérés comme complémentaires pour devenir intelligibles. J'ai également pu apprécier l'intervention de Françoise Gevrey, qui a évoqué l'influence de La Princesse de Clèves sur les romans de Mme de Duras, ainsi que l'analyse de Marie-Josette Le Han sur les "aspects de la spiritualité chez Claire de Duras". On peut constater ainsi la grande diversité des approches sur un écrivain qui a incontestablement été trop longtemps sous-estimé par la critique. Il est temps de redonner à Mme de Duras la place qu'elle mérite dans l'histoire de la littérature française — et d'insister avant tout sur l'extrême plaisir qu'on prend à la lire. Maintenant que ses livres sont à nouveau disponibles, et qu'elle devient l'objet d'études universitaires, ce serait une faute de s'en priver.

Madame de Duras, Ourika, Édouard et Olivier ou le Secret. Éd. Gallimard, coll. "Folio classique". Préface de Marc Fumaroli, édition de Marie-Bénédicte Diethelm. — Du même auteur : Mémoires de Sophie, suivi de Amélie et Pauline. Éd. Manucius. Édition établie, présentée et annotée par Marie-Bénédicte Diethelm.

12:10 Publié dans Livre | Tags : colloque claire de duras à l'ubo de brest, claire de duras, ourika, chateaubriand, stendhal, armance, olivier, marie-bénédicte diethelm, marc fumaroli, restauration, alexandre de humboldt, bernard degout, maison chateaubriand, mélancolie, suicide, religion, charité, sophie gondolle, rosalie constant, amitié, solitude, xavier bourdenet, émigration, romantisme, histoire, françoise gevrey, la princesse de clèves, marie-josette le han | Lien permanent | Commentaires (0)

12/11/2014

Un inédit de Julien Gracq

La sortie en octobre dernier aux éditions Corti d'un long roman inédit de Julien Gracq a été ressenti comme un événement. Ces Terres du couchant furent entreprises après Le Rivage des Syrtes (1951) et abandonnées en faveur de la rédaction d'Un balcon en forêt (1958). Julien Gracq n'est jamais revenu par la suite sur ce manuscrit des Terres du couchant, estimant sans doute qu'il lui manquait un tout petit quelque chose pour en permettre la publication. A lire aujourd'hui cette vaste fresque, dont l'Histoire est le centre, on ne peut néanmoins s'empêcher d'être ébloui par une prose très poétique, remplie d'images somptueuses qui évoquent tantôt l'époque cruelle des invasions, tantôt un Moyen Âge sombre et rugueux, ou encore, plus vaguement, les traces perdues d'un XVIIIe sur le point de s'éteindre. Les Terres du couchant sont comme une transition miraculeuse entre l'univers acéré et précis des Syrtes et l'atmosphère désœuvrée du Balcon. La cohérence première du livre est là, sans doute. En lisant avec délectation cet inédit, je me suis rappelé ce que Gracq écrivait dans un passage d'En lisant, en écrivant à propos du genre romanesque et de sa manière à lui, Gracq, de l'aborder et de le pratiquer. Voilà ce qu'il disait : "Presque dès que j'ai commencé à écrire, j'ai été sensible à cette particularité qu'a le roman, parmi tous les genres qu'on pratique encore, d'être un insatiable consommateur d'énergie." Et Gracq de nous citer un chapitre de Clausewitz intitulé La friction dans la guerre. On pourrait reprendre cette intéressante remarque pour Les Terre du couchant. Le périple hallucinant des principaux protagonistes les conduit en effet aux limites du royaume, dans la citadelle assiégée où ils feront la guerre et trouveront probablement une mort héroïque et absurde. Et pour nous signifier l'ampleur de ces destins égarés, la langue de Gracq déploie véritablement une palette de couleurs ahurissante, qui en viendrait presque à fatiguer l'œil. Toute cette énergie déployée, peut-être en vain, à l'image de certaines guerres dont il fut le témoin ou le contemporain, explique selon moi pourquoi Gracq a finalement renoncé à ces pages, dont la violence néanmoins nous hantera longtemps : "Quand on fermait les yeux, tout se fondait par instants dans une clameur longue, haute, rougeoyante, à la limite de l'aigu, qui semblait gicler des créneaux et des merlons comme ces peignes effilés de flammes longues que le vent souffle par les chéneaux des maisons en feu."

Julien Gracq, Les Terres du couchant. Postface de Bernhild Boie. Éd. Corti, 20 €.

12:46 Publié dans Livre | Tags : julien gracq, les terres du couchant, le rivage des syrtes, un balcon en forêt, inédit de julien gracq, fresque, histoire, moyen âge, xviiie siècle, invasions, désoeuvrement, en lisant en écrivant, clausewitz, la friction dans la guerre, guerre, citadelle assiégée, mort, énergie | Lien permanent | Commentaires (0)

28/10/2014

Aristote et la question de l'oisiveté

Il faudrait relire ce qu'écrivait le père Rapin, au XVIIe siècle, à propos de la réception en Europe de la pensée d'Aristote, son passage notamment chez les philosophes arabes, son éclosion à l'époque de saint Thomas d'Aquin parmi les savants : on aurait alors une idée assez exacte de l'importance du Stagirite à travers l'histoire comme fondement principal de la philosophie. Alors que paraissent deux recueils de ses œuvres complètes, l'un en Pléiade avec de nouvelles traductions, l'autre chez Flammarion, c'est le moment de s'interroger sur une question à mes yeux essentielle posée par Aristote dans son Éthique de Nicomaque : la question du "propre" de l'homme dans ses relations avec le désœuvrement.

Aristote se demandait, à propos du bonheur, ce qui caractérisait avant tout l'homme, et si plus particulièrement "la nature aurait fait de celui-ci un oisif ?" (Éthique de Nicomaque, I, VII, 11). Le recours au concept d'oisiveté remet les choses bien à plat, et c'est sans doute pourquoi ce passage frappe autant certains commentateurs (dont par exemple le philosophe Giorgio Agamben). On voit très bien en effet que la pensée qui se déploie ici trouve son fondement dans ce qui en manque terriblement. Le paradoxe veut que c'est pour cette raison qu'elle sera si efficace. Le désœuvrement pousse la question dans ses derniers retranchements : de cette surface indéterminée naît ce qui fait le propre de l'homme. La réponse, inscrite dans le droit fil de cette Éthique de Nicomaque, nous ramène vers "l'activité de l'âme", et sa propension au Bien et au Beau. Rappelons que le propos d'Aristote est de nous parler du bonheur. C'est un "métier" d'être heureux, une occupation constante de notre âme qui, travaillant à la Vertu, permet à l'homme désœuvré de contempler le cosmos. Il y a peut-être une réserve à apporter à ce si parfait scénario, et c'est Aristote lui-même qui l'évoque dans l'un des derniers chapitres : "Une telle existence, toutefois, pourrait être au-dessus de la condition humaine." (X, VII, 8) Ce qu'Aristote croyait encore possible, devenir des dieux, ne l'est plus, après seulement quelque deux millénaires de civilisation. L'histoire nous a montré quels périls étaient attachés à cette présomption. Le "travail" intime en vue d'une Vertu supérieure a été mis à mal par une nécessité pour l'homme de songer d'abord à survivre au rythme des révolutions dans le temps. Aujourd'hui, il est de fait presque interdit à l'être humain de prendre le loisir de penser à son âme, en tout cas de se tourner, même brièvement, vers un tel processus de désœuvrement ou d'oisiveté. Quand nous lisons désormais l'Éthique de Nicomaque, une immense nostalgie ne peut que nous saisir, et l'on se dit alors : tout aurait dû être si bien...

Parutions : Aristote, Œuvres complètes, sous la direction de Pierre Pellegrin. Éd. Flammarion, 69 €. Du même, Œuvres, sous la direction de Richard Bodéüs. Traductions nouvelles. Éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 61 €.

J'ai utilisé dans la note ci-dessus la traduction de l'Éthique de Nicomaque de Jean Voilquin, éd. de poche GF Flammarion.

12:02 Publié dans Philosophie | Tags : aristote, père rapin, philosophes arabes, europe, thomas d'aquin, éthique de nicomaque, désoeuvrement, oisiveté, bonheur, giorgio agamben, âme, bien, beau, vertu, cosmos, contemplation, civilisation, histoire, survivre, nostalgie, oeuvres d'aristote, pléiade gallimard, flammarion | Lien permanent | Commentaires (0)

11/09/2014

Thomas Pynchon

Un nouveau roman de Thomas Pynchon est toujours un événement. Romancier invisible des médias, citoyen à la biographie secrète, sa voix nous parvient d'une zone que nous avons du mal à déterminer. Dans le passé, de grands livres nous ont étonnés : en particulier Vente à la criée du Lot 49 (1966) et, surtout, L'Arc-en-ciel de la gravité (1973). Décryptage historique patient des signes d'un monde qui éclate en fragments, odyssée paranoïaque du postmoderne, le travail romanesque de Pynchon remet en cause le jeu des frontières acquises. Là est sa pertinente lucidité, qui le rend souvent insurpassable. Dans son dernier roman, Fonds perdus, qui paraît en cette rentrée, Pynchon aborde le temps présent, le début des années 2000, à travers d'une part le monde du Web (la bulle Internet), et d'autre part l'attentat du 11-septembre, deux séismes lourds de symptômes. Sa narration se fait pourtant légère, à l'image de sa sympathique héroïne, mère de famille new-yorkaise qui n'a pas froid aux yeux. Les personnages, souvent étranges, se multiplient, ainsi que les dialogues très enlevés, et il faut lire attentivement ce que nous raconte Pynchon pour comprendre ce qui se passe réellement dans cet univers que nous croyions nôtre, et qui nous échappe toujours, aliénés que nous sommes dans nos propres vies de consommateurs effrénés sous hypnose. Pynchon ne veut pour ainsi dire rien démontrer, là est sa grande force de moraliste. Il décrit les choses apparemment de façon tout à fait neutre, mais avec une logique particulière qui les rend susceptibles d'une interprétation, évidemment. Et comme dans la plupart de ses romans, la fin nous laisse ainsi sur une sorte d'indécision latente, un vague répit grâce auquel nous espérons peut-être reprendre souffle. Mais en vain ; nous savons qu'en dépit de cet "arrêt", la vie au dehors continue. Le roman aura été la possibilité salvatrice, vite disparue, d'une rémission, au milieu de la sauvagerie du monde.

PS. Voir l'article de Marc Weitzmann sur ce roman de Pynchon dans la revue Le Magazine littéraire de ce mois de septembre 2014 pour un éclairage qui m'a paru intéressant, au milieu du silence quasi complet de la critique.

Thomas Pynchon, Fonds perdus (Bleeding Edge). Traduit par Nicolas Richard. Editions du Seuil, "Fiction & Cie", 2014.

12:46 Publié dans Livre | Tags : thomas pynchon, vente à la criée du lot 49, l'arc-en-ciel de la gravité, décryptage, histoire, signes, fragments, paranoïa, postmoderne, roman, fonds perdus, web, internet, 11-septembre, symptômes, aliénation, new york, consommateurs, moraliste, interprétation, suspension, arrêt, rémission, monde, marc weitzmann, le magazine littéraire | Lien permanent | Commentaires (2)

21/12/2013

Complot

Le fameux livre de Pierre Klossowski (photo), Nietzsche et le cercle vicieux (Mercure de France, 1969), insiste longuement sur le concept de "l'Eternel Retour", qui demande à mon avis, pour être entendu, un effort presque religieux de croyance. Klossowski reconnaît d'ailleurs lui-même qu'en ceci "Nietzsche recommence l'Evangile : le royaume est déjà parmi nous." Mais la thèse de Klossowski, et je voudrais souligner à mon tour ce point particulier, se poursuit avec ce qu'il appelle un complot dans notre civilisation contemporaine. L'essor industriel et les processus économiques ont en effet mis sur la touche toute une frange d'individus, privés de travail, qui vivent donc en parasites. Nietzsche prophétise cependant que leur "avènement" est inscrit dans l'histoire. Ainsi, ces laissés-pour-compte improductifs constitueraient d'ores et déjà une élite occulte, secrètement prépondérante, grâce à des caractéristiques de "caste souveraine". Le complot ici n'est pas déterminé par une politique d'insurrection de type classique, mais plutôt par une nécessité objective qui le rend d'autant plus redoutable. Pour ma part, je discerne dans cette thèse une orientation dictée par l'idée de désœuvrement, que Nietzsche avait du reste déjà abordée à plusieurs reprises dans tel ou tel aphorisme (par exemple le § 329 du Gai savoir). Et à lire les fragments posthumes cités par Klossowski pour illustrer son commentaire, comment ne serait-on pas frappé par cette perspective moderne en train de naître à cette époque, même si Nietzsche faisait peut-être preuve d'un trop grand optimisme en plaçant d'emblée cet avènement des désœuvrés dans son Eternel Retour ?

10:10 Publié dans Philosophie | Tags : pierre klossowski, nietzsche et le cercle vicieux, éternel retour, évangile, complot, désoeuvrement, parasites, insurrection, histoire, le gai savoir | Lien permanent | Commentaires (0)