13/07/2023

En hommage à Milan Kundera

L'écrivain Milan Kundera est mort mardi 11 juillet, laissant derrière lui une œuvre considérable, recueillie dans deux volumes de la Pléiade. Pour lui rendre un petit hommage parmi d'autres, je republie ici un article paru sur le site Causeur le 24 juillet 2021. Je m'y intéressais à l'un de ses plus beaux romans, L'Identité.

L’Identité de Milan Kundera

Il y a des écrivains qui se donnent rarement à la première lecture. Il faut les relire, jusqu’à ce que le charme opère. Bien sûr, la première fois, on peut être ébahi, et même époustouflé, mais, pour les comprendre, il faut de la patience. C’est le cas, me semble-t-il, de Borges, de Claude Simon, et sans doute de Milan Kundera. Ce qui brouille un peu les cartes est que l’auteur de L’Insoutenable légèreté de l’être a connu, depuis ce roman, un succès foudroyant auprès de la critique et des lecteurs. Sa discrétion dans les médias a fait le reste. Milan Kundera est un « grand silencieux », qui n’accepte pas de se montrer, de répondre aux interviews. Pourtant, quel autre romancier autant que lui aura essayé d’expliquer si soigneusement dans des essais l’essence même de son projet littéraire ? L’Art du roman ou Les Testaments trahis, entre autres, accompagnent la découverte de ses romans, et apportent certaines clefs nécessaires à leur compréhension, lorsque, pour le lecteur du XXIe siècle, la culture, ou tout simplement le recul, font défaut.

Le thème de l’identité du moi

Le roman est ainsi, pour Kundera, un moyen de comprendre ce qui vous arrive, « dans le piège qu’est devenu le monde », comme il l’écrit quelque part. L’être humain lutte pour survivre, mais, avant tout, il doit comprendre le sens de son combat. Et, pour cela, se connaître soi-même, découvrir quelle est sa véritable identité. Tous les romans de Kundera tournent autour de l’identité, comme thème majeur de ce genre littéraire, à une époque où le « moi » se liquéfie et tend à disparaître dans l’indifférenciation. N’oublions pas que Kundera a eu à lutter contre un régime politique des plus effrayants, le totalitarisme soviétique. Il sait de quoi il parle lorsqu’il présente l’homme en perte de soi-même, dans un environnement hostile, et, donc, effectivement, dans un véritable « piège ».

En 1997, Kundera publie un roman intitulé de manière significative et très belle L’Identité. Nous sommes dans la période française de l’auteur. Désormais, il écrit directement dans notre langue, et l’action se passe à Paris, dans un milieu relativement aisé. Kundera observe au microscope la vie d’un couple, Chantal et Jean-Marie, dont la relation paisible va connaître des perturbations imprévues. Kundera essaie de parler de l’un et de l’autre à égalité, mais c’est néanmoins la femme, Chantal, qui est le déclencheur de ce qui arrive. Elle constate, un jour, que les hommes ne se retournent plus sur elle dans la rue. Elle se sent vieillir d’un coup, en cette période de ménopause, et c’est le moment pour elle de se remettre en question.

Kundera repère avec la minutie d’un entomologiste les variations d’identité de son personnage féminin. Il parle même d’identité perdue, à un moment. Et c’est toujours à travers le regard de l’autre, ici celui de Jean-Marc, que cette identité de Chantal se dissout, se fragmente. Ainsi, Jean-Marc retrouve sa femme, après une journée de travail, à son bureau : « elle n’était plus la même que le matin », croit-il capter en la voyant. Kundera développe ici des remarques qu’on pourrait très bien qualifier de phénoménologiques : « Le matin, dans la salle de bains, il avait retrouvé l’être qu’il venait de perdre pendant la nuit et qui, en cette fin d’après-midi, s’altérait de nouveau sous ses yeux. » Il y a donc un « grossissement », dans la manière dont Chantal est décrite par Kundera, à travers la perception très sensible qu’en a Jean-Marc. Ce procédé, utilisé par Kundera durant tout le roman, rend de manière très forte l’intimité même de ce que cet homme et cette femme vivent dans leurs relations de couple.

Le viol comme fantasme

Kundera, narrateur omniscient, va même encore plus loin en dévoilant les pensées secrètes de ses deux protagonistes, et notamment celles de Chantal, ses « désirs inavoués ». Kundera excelle à mettre en scène l’impudeur fantasmatique de certaines situations, comme la rencontre non aboutie entre Chantal et l’homme qu’elle soupçonne de lui écrire des lettres d’amour anonymes : « Troublée, comme si elle marchait nue sous un manteau rouge, elle s’approche de lui, de l’espion de ses intimités... » Le lecteur a l’impression qu’un viol est sur le point d’être commis.

Cette scène m’en rappelle étrangement une autre, autobiographique celle-là, que Kundera rapporte, avec un certain courage dans l’aveu, dans un texte sur le peintre Francis Bacon, qu’il avait rédigé en 1977, et repris plus tard in extenso dans un autre article, toujours sur Bacon, intitulé « Le geste brutal du peintre » (ce dernier est publié au début du volume Une rencontre). Kundera y confie avoir éprouvé une véritable pulsion de viol, devant une jeune fille choquée et en pleurs, qui venait d’être interrogée par la police. Kundera attache une importance particulière à cette confidence intime, délibérément provocante, pour évoquer l’univers trouble et torturé du peintre Francis Bacon, dont l’œuvre a incontestablement à voir avec la dépersonnalisation et même la schizophrénie. Dans le passage de L’Identité, que j’ai cité à l’instant, l’idée d’une agression physique possible affleure comme une menace imminente, me semble-t-il. Elle ne se réalisera pourtant pas ‒ sauf, peut-être, à la toute fin du roman.

Le romanesque rêvé

Dans L’Identité, on ne sait précisément pas à quel moment on entre dans le rêve. Sans nul doute, le viol reste virtuel, il n’a lieu que dans l’imagination de Chantal ‒ de même que Kundera n’est pas passé à l’acte devant la jeune fille en détresse. Kundera, dans les dernières pages, prend alors la parole pour s’interroger : « Quel est le moment précis où le réel s’est transformé en irréel, la réalité en rêverie ? » Comme si le roman était l’art de mélanger ces frontières floues, indicibles. L’Identité, en cela, me fait penser au si beau récit de Schnitzler, La Nouvelle rêvée, qui, de la même manière, mettait aux prises un homme et sa femme dans la Vienne du Dr Freud. Kundera, nous le savons, il s’en est expliqué en long et en large dans ses essais, est un grand héritier de cette tradition romanesque de la Mitteleuropa. Il y a puisé quantité de références qui, injectées à l’époque contemporaine, ont renouvelé l’espace romanesque, et lui ont conféré une sorte de liberté retrouvée. Cela sera, selon moi, le principal legs de Milan Kundera à l’art de son temps, et en particulier aux romanciers qui acceptent de le suivre peu ou prou sur cette voie (telle par exemple Leïla Slimani, qui a mis en exergue de son premier livre, Dans le jardin de l’ogre, une phrase de L’Insoutenable légèreté de l’être). Cette liberté, c’est ce dont témoigne, d’une manière si touchante, si vive, cette Identité, peut-être le roman de Kundera qui frôle le plus les confins de la folie, avec une économie de moyens qui fait toucher l’évidence.

Milan Kundera, L’Identité. Collection « Folio ».

05:25 Publié dans Livre | Tags : milan kundera, l'identité, roman | Lien permanent | Commentaires (0)

26/09/2019

Description d'un blanc

En ce mois de septembre, pour l'amoureux des livres, la période est faste. Une pluie de nouveautés vient abreuver sa passion de la littérature. Impossible de tout lire, dans le temps qui nous est imparti. Il faut se laisser diriger par ses inclinations, et par le hasard que rien n'abolira. Également par les suppléments littéraires des journaux qui, tant bien que mal, tentent de proposer un vaste panorama. Les critiques ont beaucoup parlé par exemple de Soif (Albin Michel), d'Amélie Nothomb, roman plutôt "gonflé" dans lequel l'auteur fait parler le Christ lors de sa Passion. Le danger était de sombrer dans l'hérésie, ce qui n'a pas fait peur à Mlle Nothomb. Cela m'a rappelé que j'avais lu avant les vacances l'excellent livre d'un vrai théologien sur le même thème : Vie et destin de Jésus de Nazareth de Daniel Marguerat (au Seuil). Ce travail tout à fait passionnant, qui prend en compte les dernières découvertes sur la question, rétablira, je pense, un peu d'objectivité au milieu de tant de controverses millénaires. Je me suis senti attiré par ailleurs, toujours chez Albin Michel, par Le Guérisseur des Lumières, de Frédéric Gros, histoire romancée du magnétiseur du XVIIIe siècle Mesmer. Étonnant personnage dans une étonnante époque, héros singulier d'un monde étincelant, Mesmer mérite cet intérêt renouvelé pour avoir su réenchanter la vie, comme d'autres en ce siècle auquel le nôtre doit tant (à mon avis). Je voudrais signaler, pour conclure ce bref survol, le remarquable essai sur le Japon de Corinne Atlan, Petit éloge des brumes, dans la collection Folio à deux euros. C'est un ouvrage particulièrement exquis, qui ravira les lecteurs, dans lequel celle qui fut une excellente traductrice de Murakami en français se remémore sa propre histoire parmi les livres de sa vie et les brumes de ses paysages intimes. Cette manière de magnifier, à travers l'humidité, la littérature mondiale et, surtout, japonaise, m'a transporté.

Je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur le roman de Jean-Philippe Toussaint, La Clé USB, paru aux éditions de Minuit. Après une suite de romans, ces dernières années, autour d'une figure féminine obsédante, nommée Marie, Toussaint repart, pour ainsi dire, à zéro. Il nous avait habitués, ce faisant, à des fictions romanesques confortables, écrites dans une belle langue presque "flaubertienne". Le voilà qui aujourd'hui se remet à prendre des risques, et renoue avec son inspiration originelle, faite de souffrance non dite et de nihilisme sans réponse. Nous n'avons certes plus affaire au jeune homme désœuvré de La Salle de bain. Les temps ont changé, sans doute. Désormais, le personnage principal, Jean Detrez, est un expert européen travaillant à Bruxelles. Spécialiste de prospective (discipline que nous décrit en détail Toussaint), il va être confronté à une cybercriminalité endémique, qui le mènera jusqu'en Chine, puis au Japon – deux lieux géographiques que Toussaint affectionne particulièrement. Dans cette quête de la vérité, il y a certes du suspens, mais, au final, ce qui importe au romancier, c'est de nous décrire le malaise existentiel de son personnage, quasiment son "effondrement" (pour reprendre un terme de Thomas Bernhard). Il suffit qu'on lui vole, devant ses yeux, son ordinateur (superbe scène, soit dit en passant), pour qu'une sorte de "blanc" s'instaure durablement dans son esprit, comme si en même temps on lui avait dérobé son âme, son disque dur biologique. Toussaint décrit ainsi un Jean Detrez incapable de prendre la parole devant une petite assemblée : "Il y eut un moment d'hésitation, puis un blanc, je ne parvenais pas à enchaîner. Je sombrais, je me noyais. J'étais debout en face du micro, et, le regard égaré, je ne parvenais pas à penser à autre chose qu'à l'ordinateur qu'on m'avait volé." C'est cette longue agonie d'un "cycle de désastres" personnels que nous narre dès lors Toussaint. Métaphore d'une Europe en perdition ? La figure du père, qui occupe cette partie du roman, semble le suggérer, lorsque Toussaint évoque par exemple de la manière suivante le vieil homme à l'article de la mort : "comme si l'Europe humaniste dont il avait porté haut l'idéal toute sa vie était en train de sombrer sous ses yeux". Revenu à Bruxelles, après son périple calamiteux, il ne restera plus à Jean Detrez qu'à aller se recueillir sur la dépouille paternelle ; il ressent de l'émotion, mais comme si ce n'était pas de lui-même qu'il s'agissait. Un sentiment étrange de schizophrénie l'atteint désormais. Quand l'heure des comptes arrive, l'ambiance n'est plus à la fête. C'est, me semble-t-il, une des leçons de ce très beau roman, qui laisse le lecteur sur une interrogation essentielle.

Jean-Philippe Toussaint, La Clé USB. Éd. de Minuit, 17 €.

15:05 Publié dans Livre | Tags : amélie nothomb, daniel marguerat, frédéric gros, corinne atlan, japon, jean-philippe toussaint, la clé usb, roman, schizophrénie | Lien permanent | Commentaires (0)

14/04/2019

Jean d'Ormesson, homme des Lumières

Jean d'Ormesson est mort le 5 décembre 2017, laissant derrière lui une aura de légèreté et de bonheur dont ses admirateurs et ses amis faisaient leur miel. Il n'y a pas à proprement parler de mystère autour de la personne et de l'œuvre de Jean d'Ormesson, personnage hypercélèbre. Mais le connaissait-on vraiment ? Dans le Dictionnaire amoureux qu'il lui consacre aujourd'hui, son ami Jean-Marie Rouart trace de lui un portrait passionnant, mettant en avant la longue familiarité qu'il a entretenue avec l'auteur du Juif errant. La figure complexe de Jean d'Ormesson apparaît sous la plume de Rouart avec une assez grande précision. Et Rouart de poser la question, en tentant d'y répondre : pourquoi avait-il tant de succès ?

La lecture de ce Dictionnaire amoureux nous convainc bien d'une chose : Jean d'Ormesson mettait la littérature plus haut que tout. C'est ce qu'il voulait réussir avant toute chose. Jean-Marie Rouart l'exprimait de la manière suivante, dans le texte, reproduit ici, qu'il écrivit pour Paris Match à la mort de son ami : "La littérature était son pays ; elle était sa religion ; elle était sa passion. Il n'a jamais vécu que pour elle, par elle. Il la vivait, la respirait en tout." La vie de Jean d'Ormesson s'est déroulée dans cette proximité avec les livres, et Rouart nous dit d'ailleurs que c'est ce qui avait noué son amitié avec lui. Les amitiés littéraires jouent un grand rôle, dans ce Dictionnaire amoureux, que traversent aussi bien Paul Morand que Kléber Haedens, et tant d'autres.

C'est l'occasion aussi pour Jean-Marie Rouart de s'intéresser aux goûts littéraires de Jean d'Ormesson, et à sa conception de la littérature en tant qu'écrivain. Cette question est, me semble-t-il, particulièrement intéressante, et traverse en tout cas de nombreux articles de ce Dictionnaire. Jean-Marie Rouart le note : "Jean d'O s'est toujours plus intéressé aux tentatives novatrices en matière romanesque qu'à ceux qui continuaient à écrire dans une veine relativement classique." Il n'aimait pas du tout Zola, par exemple, et lui préférait des auteurs comme Perec ou Borges. On sait qu'il appréciait beaucoup Aragon. Dans le style qu'il utilise lui-même, Jean d'Ormesson "évite la solennité romantique", pourtant typique de son cher Chateaubriand.

Au fil de son œuvre, Jean d'Ormesson a fait preuve d'un élan postmoderne indiscutable. Cette "déconstruction" du roman peut aussi faire penser à celle d'un Philippe Sollers. Leur pensée s'incarne dans une référence au XVIIIe siècle, comme le voit bien Jean-Marie Rouart : "littérairement, Jean restait marqué par le rationalisme des Lumières, alors que je baignais dans le romantisme du XIXe siècle". Les romans de Jean d'Ormesson expriment une profonde nostalgie du "je" littéraire, devenu difficile à saisir dans un monde toujours plus trouble et confus. Ils manifestent, face à la destruction du sujet, face à la mort de l'homme, une résistance joyeuse, mais peut-être vouée à l'échec. Jean d'Ormesson, adepte de la douceur de vivre, fut cet habitant paradoxal de notre époque, qu'il a aimée, sans cependant vouloir en éprouver les malheurs. Jean-Marie Rouart a bien perçu cette singularité, qu'il résume ainsi, et qui fait peut-être de Jean d'Ormesson un "écrivain pour écrivains" : "À la manière des philosophes du XVIIIe siècle illustrant dans leurs essais ou leurs romans les arguments de Locke, de Leibniz ou de Newton, il tricote ses romans sur des thèmes qui appartiennent à la philosophie."

Cette réhabilitation des Lumières est aussi celle d'un temps où la littérature régnait avec le concours de la langue française. Jean d'Ormesson a su nous en faire goûter le lointain éclat, redevenu vivant et peut-être source d'inspiration pour nous qui, dans l'usure du siècle, nous en sommes trop éloignés.

Jean-Marie Rouart, Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. Éd. Plon, 25 €.

12:35 Publié dans Livre | Tags : jean d'ormesson, jean-marie rouart, dictionnaire amoureux, littérature, roman, paul morand, chateaubriand, sollers, déconstruction, siècle des lumières, postmoderne, georges perec, borges | Lien permanent | Commentaires (0)

28/02/2019

L'affectivité au risque de la sincérité

Dans son essai sur Yukio Mishima (Mishima ou La vision du vide, éd. Gallimard, 1981), Marguerite Yourcenar avait beaucoup insisté sur la cérémonie du seppuku traditionnel, par lequel l'écrivain s'était suicidé de manière si spectaculaire. Elle relativisait un peu trop, par ailleurs, la valeur de l'œuvre romanesque, comme mise sous le boisseau. Depuis lors, il a fallu réévaluer ce jugement critique. Les livres de Mishima étaient ceux d'un très grand auteur japonais : ils avaient au début pâti de l'impact médiatique de son suicide, mais trouvaient avec le temps leur véritable place dans la littérature universelle.

Les romans de Mishima ont été traduits assez tôt, par les éditions Gallimard, non du reste directement du japonais, mais de leur version anglaise. L'éditeur semble aujourd'hui vouloir réparer cette anomalie, en proposant une "nouvelle traduction" de Confessions d'un masque, c'est-à-dire une traduction du texte japonais. Là aussi, une réévaluation était nécessaire, et on peut se féliciter du geste, qui marque un besoin profond d'authenticité littéraire.

Confessions d'un masque est le premier roman autobiographique de Mishima. Il y ausculte, avec une rigueur qui n'en efface pas la poésie, sa jeunesse et son adolescence. Mishima s'y décrit très tôt pris dans les affres d'une homosexualité naissante, qu'il ne s'avoue pas vraiment. Il tombe amoureux d'un camarade de classe, puis, plus tard, d'une jeune fille, qu'il n'épousera pas. Ces deux histoires forment la trame romanesque du livre. Mishima n'hésite pas, dans cet effort de sincérité absolue, à tracer un portait ambigu et maladif de lui-même, un malaise permanent qui découle de son obsession sexuelle. Il va plus loin que Stendhal dans Armance en se livrant à "une étude du sadisme et de la perversion". Confessions d'un masque a pour vertu essentielle de froisser le cœur humain (comme disait Nietzsche du même Stendhal), mais en contrepartie de permettre, par ce suprême mouvement, la rédemption de celui qui écrit.

António Lobo Antunes, dans le roman qui vient de paraître et qui s'intitule Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau, semble pour sa part voué à la malédiction de la guerre que son pays, le Portugal, livra en Angola, et à laquelle lui-même participa. Ce qui frappe ici, c'est la forme éclatée de la narration. On songe à Faulkner, à Claude Simon. Les différentes voix des protagonistes se succèdent en des monologues implacables, jusqu'au dénouement tragique annoncé dès les premières pages. Ce livre difficile est un choc littéraire, dont l'écriture immédiate happe le lecteur avec une grande violence expressive. Lobo Antunes va bientôt entrer dans la Pléiade. Ce sera l'occasion peut-être de le relire, lui qui a su si bien exprimer le gouffre intrinsèque de notre monde contemporain.

Yukio Mishima, Confessions d'un masque. Traduit du japonais par Dominique Palmé. Éd. Gallimard, 20 €. António Lobo Antunes, Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau. Traduit du portugais par Dominique Nédellec. Éd. Christian Bourgois, 23 €.

08:17 Publié dans Livre | Tags : mishima, confessions d'un masque, marguerite yourcenar, seppuku, suicide, roman, traduction nouvelle, autobiographie, homosexualité, amour, sadisme, perversion, stendhal, antonio lobo antunes, angola, guerre, faulkner, claude simon, pléiade | Lien permanent | Commentaires (0)

21/09/2017

Claudio Magris, Prix Nobel ?

La date d'attribution du Prix Nobel de littérature 2017 n'est pas encore déterminée, mais déjà les pronostics vont bon train. Parmi les favoris, j'ai la joie de compter l'écrivain italien Claudio Magris, à qui je voue, mais je ne suis pas le seul, une grande admiration. En 1993, déjà, j'avais lu avec passion son très beau roman, Une autre mer, qui reste un de mes préférés, et lui avais consacré un article, paru en revue. Pour rendre hommage aujourd'hui à Claudio Magris de nouveau, à la veille peut-être d'un couronnement Nobel (j'accorde une certaine importance à ce prix), je reprends ce texte ici.

On peut considérer que l'œuvre de Claudio Magris trouve sa source dans la singularité de la ville où il est né, cette Trieste qui a marqué d'une empreinte indélébile tous ceux qui même n'y ont fait que passer tel James Joyce. Claudio Magris a d'ailleurs écrit un essai sur Trieste, Trieste, une identité de frontière (en collaboration avec Angelo Ara) alors que d'autres ouvrages soulignaient la proximité de Trieste avec la Mitteleuropa (notamment Danube, prix du meilleur livre étranger 1990).

Mais Claudio Magris est également un grand romancier, comme l'atteste Une autre mer. L'écrivain révèle dans ces pages les principales arcanes de son univers triestin, en prenant comme sujet central la figure, pourtant absente, du début à la fin, de Carlo Michelstaedter, jeune philosophe italien de Trieste, qui a réellement vécu (comme les autres personnages du roman), et qui s'est suicidé en 1910 à l'âge de vingt-deux ans, après avoir achevé sa thèse, fameuse depuis, La Persuasion et la rhétorique ; une destinée similaire à celle de l'Autrichien Otto Weininger, comme l'on sait.

À cette décision extrême de la mort volontaire, correspond celle d'Enrico, protagoniste principal d'Une autre mer, qui est de s'enfuir en Argentine ; car si l'un se supprime après avoir couché sa philosophie sur le papier, l'autre (son meilleur ami) choisit d'appliquer cette philosophie dans la vie réelle, tout en renonçant pour sa part à l'écriture. Le nœud et la réflexion du livre tiennent dans cette asymétrie.

Claudio Magris intègre remarquablement, dans le corps de son texte, la philosophie de Michelstaedter. Il ne se contente pas de l'illustrer, il en exprime la teneur avec une précision lumineuse. La persuasion, écrit Magris, "c'est la possession au présent de sa propre vie et de sa propre personne, la capacité de vivre pleinement l'instant..." ; malheureusement, les "hommes sont incapables de vivre dans la persuasion", et à la place, ils "édifient l'énorme muraille de la rhétorique, l'organisation sociale du travail et de l'agir, pour se cacher à eux-mêmes la vue et la conscience de leur propre vacuité".

En Argentine, Enrico a vécu selon l'éthique de l'ami disparu. Quand il revient en Italie, quelques années plus tard, il s'installe dans une petite maison près de la mer où il vivra quasiment en ermite, dans la pauvreté : "le plaisir, c'est de ne pas dépendre des choses qui ne sont pas absolument nécessaires, et même celles qui le sont peuvent être accueillies avec indifférence".

Cependant, malgré son retrait délibéré, l'Histoire rattrape Enrico. L'historien Claudio Magris cerne très lisiblement les événements et leur portée. Ainsi, sur le nazisme, il écrit (dans l'esprit de Michelstaedter) : "Voilà, ce Reich millénaire est la preuve que la rhétorique est mort et destruction..." Enrico assiste à la lente déshumanisation de la civilisation européenne, à son échec ; et il se persuade que décidément "la vie est insolvable", même si l'on fait le choix de vivre dans la philosophie. Bouddha, Platon... n'y changent rien, le processus est irréversible. Au soir de son existence, il constate : "Je n'ai vécu que l'impuissance à vivre."

C'est donc bien Carlo qui a eu raison de renoncer : d'où probablement le sentiment tenace que laisse la lecture de ce livre très riche, et très simple dans son évidence.

Une autre mer, Claudio Magris. Traduit de l'italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau. Éd. Gallimard, 1993. Réédition collection "Folio", 2011.

09:51 Publié dans Livre | Tags : claudio magris, une autre mer, prix nobel de littérature, trieste, james joyce, mitteleuropa, trieste une identité de frontière, carlo michelstaedter, otto weininger, rhétorique, histoire, roman, platon, bouddha, suicide, europe | Lien permanent | Commentaires (0)

17/07/2017

Grandeur romanesque du Tao

En ces temps de vacances, c'est le moment de choisir des livres que vous allez lire pour leur seule force de hasard. Aucun but spécifique, dans cette lecture vagabonde, sinon vous laisser porter par la magie littéraire. Tournez-vous par exemple vers Lawrence Durrell (1912-1990). Son prodigieux roman, Le Quatuor d'Alexandrie, vous avait fasciné, lorsque vous étiez plus jeune. Aujourd'hui, Gallimard a l'heureuse idée de réimprimer, du même auteur, Le Sourire du Tao, un bref essai romanesque sur la rencontre de Durrell avec cette religion chinoise. Personnellement, je me suis très tôt intéressé au taoïsme, religion – ou philosophie, je ne sais comment dire – des plus magnifiques et inspirantes. Durrell est tombé dedans, lui aussi, et ne s'en est jamais éloigné. C'est peut-être ce qui a donné à tous ses romans cette ampleur si caractéristique : à la fois si humaine et si grandiose. Le Sourire du Tao revient sur cette fascination de manière très simple, puisque Durrell commence par nous raconter sa rencontre avec un Chinois adepte du taoïsme, et lui-même écrivain, Jolan Chang, auteur d'un essai paru à Londres en 1977, The Tao of Love and Sex. Chang arrive chez Durrell, dans sa maison du sud de la France, avec l'idée de lui faire relire son manuscrit. D'où, pendant un long week-end, une conversation passionnante entre les deux hommes sur le taoïsme, au cours de laquelle, à côté d'échanges plus proprement théoriques, Durrell va découvrir, plus matériellement, des aspects inattendus du Tao, comme la cuisine si spécifique de son ami chinois. À vrai dire, Le Sourire du Tao n'est pas un ennuyeux et savant traité qui expose de manière exhaustive un courant de pensée orientale lointain. Durrell, en véritable romancier, parvient, dans les événements de sa vie qu'il raconte, à nous immerger dans cet esprit particulier, devenant lui-même une sorte de sage taoïste avant la lettre. Au reste, Durrell n'a probablement que des connaissances très limitées sur le taoïsme ; en revanche, il en a admirablement compris l'essence. C'est pourquoi son petit ouvrage se lit avec une délectation supérieure, et c'est en quoi aussi il est bien plus "taoïste" que n'importe quel autre ouvrage sur la question. "Le taoïste, écrit Lawrence Durrell, est le joker du jeu de cartes, le poète du foyer. Son attitude dépend d'une proposition bien simple, à savoir que ce monde est un Paradis et qu'il est de notre devoir de le rendre le plus présent possible avant de le quitter." Eh bien, laissons-nous guider par cette présence au monde, rafraîchissons-nous l'esprit grâce à cette lecture revigorante, qui aura en nous bien plus de répercussions positives que nous le croyons.

Lawrence Durrell, Le Sourire du Tao. Traduit de l'anglais par Paule Guivarch. Éd. Gallimard, coll. "L'Imaginaire".

08:19 Publié dans Livre | Tags : lawrence durrell, le sourire du tao, religion chinoise, philosophie, jolan chang, taoïsme, roman, sage taoïste | Lien permanent | Commentaires (0)

19/01/2015

Michel Houellebecq entre suicide et utopie

J'avais brièvement quitté la France, et je suis rentré la semaine où est sorti le nouveau roman de Michel Houellebecq, Soumission. Le jour même a eu lieu l'attentat contre Charlie Hebdo. Un livre et une action terroriste, il n'en fallait pas moins pour que je ne reconnaisse plus le pays dans lequel je vivais. Ainsi marche l'actualité : elle transforme de manière fulgurante un quotidien ouaté, et remet en question nos modes de vie les plus familiers. En ouvrant le roman de Houellebecq, j'ai pu apprendre qu'en 2022, c'est-à-dire demain, un régime islamique allait conquérir la France.

A vrai dire, Soumission nécessite une lecture attentive. Trop de journalistes l'ont condamné, après l'avoir hâtivement feuilleté. Ce serait dommage. Prenons le héros, d'abord. Il s'appelle François et est professeur de lettres à la Sorbonne, spécialiste — comme par hasard — de Huysmans. C'est en l'occurrence un être falot, indécis, souvent tenté par le suicide. Par beaucoup de traits, il ressemble à Houellebecq lui-même. Il a beau avoir consacré sa vie à Huysmans, aucune aspiration sérieuse ne le motive, sinon d'éphémères jouissances matérielles. Il constate par exemple, en reprenant En route : "la fibre spirituelle était décidément presque inexistante en moi et c'était dommage parce que la vie monastique existait toujours, inchangée depuis des siècles". Il note même ceci, à un autre moment : "Je me laissais lentement gagner par une inaction rêveuse..." Bref, François est un faible, qui a toujours tendance à se demander, en toute circonstance, ce qu'il fait là. Ce personnage me semble assez typique d'une certaine génération actuelle, que Houellebecq décrit, comme à son habitude, avec beaucoup de persuasion. Il m'a aussi fait penser au Gilles de Drieu la Rochelle, dans le gros roman éponyme : ils sont tous deux atteints d'un même fatalisme défaitiste — sauf à la fin.

Houellebecq met en perspective avec beaucoup d'intelligence les forces qui s'affrontent. Il diagnostique ici la montée en puissance du pouvoir spirituel, propre des religions. Ainsi, il fait parler quelques représentants du courant "identitaire" de l'extrême droite catholique, mouvance moribonde qui bientôt sera balayée comme un fétu de paille. L'héritage religieux de la France ne tiendra pas ; cela s'exprime, de manière plutôt polémique, dans la bouche d'un identitaire repenti, autrefois féru de Léon Bloy : "Bloy, dit-il, c'était l'arme absolu contre le XXe siècle avec sa médiocrité, sa bêtise engagée, son humanitarisme poisseux ; contre Sartre, contre Camus, contre tous les guignols de l'engagement ; contre tous ces formalistes nauséeux aussi, le nouveau roman, toutes ces absurdités sans conséquence." Ce passage me paraît important, car il exprime au fond avant tout l'opinion de Houellebecq, qui tente par là d'expliquer le "suicide de l'Europe", et pas seulement celui de la France. D'ailleurs, les considérations sur l'Europe sont nombreuses, et traversent le roman comme autant d'irrémédiables blessures.

On a prétendu ici ou là que Soumission était un roman "islamophobe". Ce n'est guère mon avis. Il se contente de décrire une sorte d'islamisation de la France, qui arrive après une victoire aux élections, et s'impose de manière plutôt soft, en général. Certes, le narrateur fait état de quelques violences, dont il est le témoin, mais nous n'en saurons pas beaucoup plus. En fait, ce qu'on pourrait reprocher à Houellebecq, c'est peut-être son manque de réalisme dans la description d'une prise de pouvoir islamique aux répercussions trop douces sur la société. Le personnage de François se laisse facilement convaincre de se convertir à la religion musulmane ; avec, à la clef, la responsabilité de la publication des œuvres de Huysmans en Pléiade, un nouveau poste à la Sorbonne avec un gros salaire, et la possibilité de se marier à plusieurs femmes (deux ou trois très jeunes pour les plaisirs amoureux, et une plus âgée pour la cuisine). Houellebecq nous présente cette nouvelle France musulmane comme une utopie réalisée, qui va résoudre tous les problèmes, y compris économiques. Bref, le romancier nous transporte quasiment dans un nouveau chapitre inédit et moderne des Mille et une Nuits...

Nonobstant une misogynie parfois extrême (est-ce de l'humour noir ?), et des éventualités par trop fantaisistes, le roman de Houellebecq nous fait réfléchir sur notre condition actuelle. Que vaut la tradition multiséculaire que nous avons derrière nous ? Faudra-t-il, pour survivre, subir un bouleversement aussi crucial ? La guerre civile est-elle notre avenir proche ? Ironiste fatigué de ces temps troublés, Houellebecq nous livre là un tableau bizarre, souvent incongru, avec parfois cependant des éclairs de lucidité qui donnent sa valeur à cette prophétie romanesque.

Michel Houellebecq, Soumission. Éd. Flammarion. 21 €.

11:57 Publié dans Livre | Tags : suicide, utopie, michel houellebecq, soumission, charlie hebdo, terrorisme, roman, france, sorbonne, huysmans, en route, spiritualité, gilles, drieu la rochelle, fatalisme, religion, léon bloy, sartre, camus, nouveau roman, europe, islamophobie, islam, mille et une nuits, misogynie, survivre, guerre civile, prophétie | Lien permanent | Commentaires (0)

22/11/2014

Raskolnikov

Dostoïevski, dans ses grands romans, n'a eu de cesse de reprendre un même personnage, pour en peindre les diverses formes. Stavroguine dans Les Démons (1871), le prince Mychkine dans L'Idiot (1868), sont par exemple les deux faces complémentaires d'un seul caractère historique bien déterminé : l'homme du XIXe, pris au piège du monde moderne, problématique que Nietzsche a su si bien éclairer en philosophie. Raskolnikov, dans Crime et châtiment, roman écrit en 1866, m'en semble être une synthèse parfaite, mélange à la fois d'orgueil et de faiblesse extrêmes qui débouche sur la folie — du moins dans un premier temps, avant la rédemption finale. On se souvient que Raskolnikov justifie son crime en invoquant Napoléon. Il voudrait démontrer, de manière pour ainsi dire expérimentale, qu'en assassinant la vieille usurière il s'est ouvert un règne de liberté et de puissance. Mais il continue cependant à vivre dans une tension permanente qui le mine. Surtout, une culpabilité obsédante a tôt fait de le rattraper. Ainsi, lors du dernier entretien avec le juge chargé d'élucider le crime, Porphiri Petrovitch, celui-ci, qui a percé à jour Raskolnikov et qui lui conseille de se dénoncer, lui lance : "Quoi donc, serait-ce une fausse honte bourgeoise qui vous retient ? C'est peut-être cette crainte en effet, sans que vous vous en doutiez, parce que vous êtes jeune. Pourtant vous ne devriez ni avoir peur, ni avoir honte de confesser le mal qui vous ronge." Paroles déterminantes, qui radiographient "le mal" tant moral que physiologique dont Raskolnikov est atteint. Voulant vivre et accomplir jusqu'au bout, presque malgré lui, les idées nouvelles de son époque, il se brise contre la réalité. Face à des enjeux similaires, le terrible Stavroguine choisissait le suicide, alors que le faible Mychkine sombrait dans la catatonie définitive : il est dévolu à Raskolnikov un destin moins rigoureux, moins sombre. Dostoïevski lui laisse un horizon possible, comme si l'espoir existait encore.

16:43 Publié dans Livre | Tags : dostoïevski, crime et chatiment, les démons, l'idiot, stavroguine, prince mychkine, raskolnikov, nietzsche, philosophie, roman, orgueil, faiblesse, crime, napoléon, liberté, puissance, culpabilité, porphiri petrovitch, mal, morale, physiologie, suicide, catatonie, espoir | Lien permanent | Commentaires (0)

11/09/2014

Thomas Pynchon

Un nouveau roman de Thomas Pynchon est toujours un événement. Romancier invisible des médias, citoyen à la biographie secrète, sa voix nous parvient d'une zone que nous avons du mal à déterminer. Dans le passé, de grands livres nous ont étonnés : en particulier Vente à la criée du Lot 49 (1966) et, surtout, L'Arc-en-ciel de la gravité (1973). Décryptage historique patient des signes d'un monde qui éclate en fragments, odyssée paranoïaque du postmoderne, le travail romanesque de Pynchon remet en cause le jeu des frontières acquises. Là est sa pertinente lucidité, qui le rend souvent insurpassable. Dans son dernier roman, Fonds perdus, qui paraît en cette rentrée, Pynchon aborde le temps présent, le début des années 2000, à travers d'une part le monde du Web (la bulle Internet), et d'autre part l'attentat du 11-septembre, deux séismes lourds de symptômes. Sa narration se fait pourtant légère, à l'image de sa sympathique héroïne, mère de famille new-yorkaise qui n'a pas froid aux yeux. Les personnages, souvent étranges, se multiplient, ainsi que les dialogues très enlevés, et il faut lire attentivement ce que nous raconte Pynchon pour comprendre ce qui se passe réellement dans cet univers que nous croyions nôtre, et qui nous échappe toujours, aliénés que nous sommes dans nos propres vies de consommateurs effrénés sous hypnose. Pynchon ne veut pour ainsi dire rien démontrer, là est sa grande force de moraliste. Il décrit les choses apparemment de façon tout à fait neutre, mais avec une logique particulière qui les rend susceptibles d'une interprétation, évidemment. Et comme dans la plupart de ses romans, la fin nous laisse ainsi sur une sorte d'indécision latente, un vague répit grâce auquel nous espérons peut-être reprendre souffle. Mais en vain ; nous savons qu'en dépit de cet "arrêt", la vie au dehors continue. Le roman aura été la possibilité salvatrice, vite disparue, d'une rémission, au milieu de la sauvagerie du monde.

PS. Voir l'article de Marc Weitzmann sur ce roman de Pynchon dans la revue Le Magazine littéraire de ce mois de septembre 2014 pour un éclairage qui m'a paru intéressant, au milieu du silence quasi complet de la critique.

Thomas Pynchon, Fonds perdus (Bleeding Edge). Traduit par Nicolas Richard. Editions du Seuil, "Fiction & Cie", 2014.

12:46 Publié dans Livre | Tags : thomas pynchon, vente à la criée du lot 49, l'arc-en-ciel de la gravité, décryptage, histoire, signes, fragments, paranoïa, postmoderne, roman, fonds perdus, web, internet, 11-septembre, symptômes, aliénation, new york, consommateurs, moraliste, interprétation, suspension, arrêt, rémission, monde, marc weitzmann, le magazine littéraire | Lien permanent | Commentaires (2)

23/08/2014

Le roman par lettres

Il y a dans le roman par lettres une forme de pluralité extrême, surtout lorsque c'est aussi réussi, selon moi, que dans une œuvre comme La Nouvelle Héloïse de Rousseau. Derrida faisait remarquer dans son Séminaire qu'une narration telle que Robinson Crusoé exprimait la faculté d'appropriation du sujet : Robinson veut d'abord se rendre maître de l'île sur laquelle il a échoué, puis, en relatant ses aventures par écrit, s'en rendre possesseur par l'imaginaire. Le point de vue est ici unifié, unique, sans contrepoint. A l'inverse, dans les romans par lettres, les perspectives se chevauchent, le sens n'est jamais donné une fois pour toutes. Les personnages sont comme expropriés d'eux-mêmes. C'est par exemple, dans La Nouvelle Héloïse, ce qui arrive lorsque la mère de Julie découvre la correspondance amoureuse de celle-ci. Les répercussions accidentelles de cet événement seront considérables pour les deux femmes, sans jamais pourtant être avérées à leurs yeux. Ces événements les dépassent. C'est aussi, très subtilement, inscrivant une temporalité et une mémoire dans la dramaturgie du roman, l'épisode où Julie cite à Saint-Preux le passage d'une de ses lettres plus anciennes (cf. 3ème partie, Lettre XVIII). Le récit de Rousseau joue sur la nostalgie du passé comme élément de décomposition. Le lecteur ressent cette impression d'éparpillement, d'altération dans la complexité des caractères. Nous savons que Robinson Crusoé va s'échapper de son île, mais dans La Nouvelle Héloïse nous ignorons tout du destin de Julie avant d'avoir lu la fin de l'histoire. Les multiples voix présentes dans le roman par lettres, quand le procédé du moins est poussé jusqu'au bout, c'est-à-dire orienté vers le réalisme, forment des constellations particulièrement modernes qui parlent à notre sensibilité de manière toujours plus inédite.

Illustration : gravure pour La Nouvelle Héloïse.

14:47 Publié dans Livre | Tags : rousseau, la nouvelle héloïse, pluralité, jacques derrida, séminaire, robinson crusoé, daniel defoe, île, aventures, imaginaire, roman par lettres, temporalité, mémoire, dramaturgie, roman, nostalgie, décomposition, altération, voix, réalisme, constellations | Lien permanent | Commentaires (0)

20/06/2014

Art Nouveau

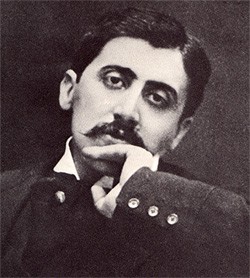

Dans sa conséquente étude, L'Art Nouveau en France (Flammarion, 1994), Deborah Silverman nous explique comment ce qui s'est appelé "Art Nouveau" trouve son origine dans le rococo. Elle convoque au début de son propos les frères Goncourt (photo), grands collectionneurs devant l'éternel. Elle parle de "l'héritage des Goncourt", qui, dans leur maison d'Auteuil, avaient rassemblé des objets, des meubles, des décorations de l'époque Louis XV. L'Art Nouveau, qui s'invente en cette fin de siècle, surgit de ce fonds historique auquel les Goncourt surent donner toute l'importance qu'il méritait. On a souvent l'idée que les dernières années du XIXe sont le summum de la décadence, on pense à Huysmans, auteur du sublime A Rebours, ou encore à des esprits comme Jean Lorrain. La perspective semble un peu faussée, surtout lorsqu'on s'attarde sur d'autres domaines que la littérature, comme l'architecture, les arts décoratifs. Deborah Silverman nous montre au contraire que cet univers ne jaillissait pas de quelque névrose soudaine, mais qu'il s'appuyait sur ce que la France avait pu donner de meilleur, spécialement dans son artisanat. La transparence du rococo a nourri, enrichi l'Art Nouveau, et procuré à ses contemporains la chance d'une vie parfaitement élégante. Je vous conseille d'avoir ceci à l'esprit lorsque vous visiterez, par exemple, le Musée d'Orsay, qui expose dans certaines salles de magnifiques meubles fin XIXe. Vous penserez ainsi, en passant devant, aux livres, non seulement des frères Goncourt, mais aussi certainement de Zola. Vous vous direz : voici le décor de La Curée. Ou bien : son Excellence Eugène Rougon recevait dans ce mobilier. La séduction littéraire de certains romans de ce temps doit beaucoup à ce qu'a su insuffler dans cette vie l'Art Nouveau. J'irai même plus loin. Le phénomène pourrait être fort antérieur. Voilà ce que je me disais récemment en relisant La Chartreuse de Parme de Stendhal. On sent en effet dans ce roman non pas une "parodie" du XVIIIe siècle, mais bien plutôt, déjà, un univers qui s'affirme esthétiquement sur les bases du style rococo, et le dépasse allègrement, joyeusement. Stendhal anticipe l'Art Nouveau, sa délicatesse, sa grâce, son épicurisme charmant. Et si La Chartreuse, finalement, était le manifeste véritable de l'Art Nouveau ? Je le crois sincèrement. Je crois aussi que c'est un style d'art qui ne vieillit pas, qui reste intact. Après le Musée d'Orsay, allez prendre un verre, comme moi, au Café de Flore : l'ambiance si particulière de ce lieu toujours vivant, né au tout début du XXe siècle, aura tôt fait de vous convaincre, vous aussi.

08:06 Publié dans Art | Tags : art nouveau en france, deborah silverman, rococo, frères goncourt, collectionneurs, maison d'auteuil, objets, meubles, fin de siècle, décadence, huysmans, à rebours, jean lorrain, littérature, architecture, névrose, artisanat, élégance, musée d'orsay, zola, la curée, son excellence eugène rougon, roman, la chartreuse de parme, stendhal, parodie, délicatesse, épicurisme, café de flore | Lien permanent | Commentaires (0)

22/05/2014

La souffrance

Saul Bellow en arrivait toujours à parler de lui-même. Dans sa préface à L'Ame désarmée de son collègue et néanmoins ami Allan Bloom, il ne s'attarde pas longtemps sur ce dernier, mais évoque surtout sa propre "situation contradictoire" à lui, Saul Bellow. Dans Ravelstein, livre théoriquement consacré en entier à Bloom, il évacue vite fait quelques anecdotes piquantes sur son ami et revient à sa propre personne. Mais au fond cela ne nous dérange pas. En somme, je conseillerais pour ma part de lire quand même l'essai de Bloom, afin de voir surtout ce que Saul Bellow aurait été s'il n'avait pas écrit de romans, mais seulement des essais. Dans mon esprit, la déception que j'ai ressentie à la lecture de L'Ame désarmée provient de ce genre de comparaison. Le côté réactionnaire des deux hommes prédominait, mais il a seulement abîmé celui qui n'écrivait pas de romans, c'est-à-dire le Professeur Bloom, dans toute sa rigidité d'enseignant conservateur. Le romancier Saul Bellow réussit, quant à lui, à s'en sortir assez bien.

Saul Bellow en arrivait toujours à parler de lui-même. Dans sa préface à L'Ame désarmée de son collègue et néanmoins ami Allan Bloom, il ne s'attarde pas longtemps sur ce dernier, mais évoque surtout sa propre "situation contradictoire" à lui, Saul Bellow. Dans Ravelstein, livre théoriquement consacré en entier à Bloom, il évacue vite fait quelques anecdotes piquantes sur son ami et revient à sa propre personne. Mais au fond cela ne nous dérange pas. En somme, je conseillerais pour ma part de lire quand même l'essai de Bloom, afin de voir surtout ce que Saul Bellow aurait été s'il n'avait pas écrit de romans, mais seulement des essais. Dans mon esprit, la déception que j'ai ressentie à la lecture de L'Ame désarmée provient de ce genre de comparaison. Le côté réactionnaire des deux hommes prédominait, mais il a seulement abîmé celui qui n'écrivait pas de romans, c'est-à-dire le Professeur Bloom, dans toute sa rigidité d'enseignant conservateur. Le romancier Saul Bellow réussit, quant à lui, à s'en sortir assez bien.

On a pu dire que le meilleur roman de Saul Bellow restait Herzog (1961). Cela doit être vrai. Quand je l'ai lu, j'ai d'abord eu du mal à entrer dedans. Et puis, au fil des pages, ça a commencé à prendre. On vante souvent la modernité de ce livre, non sans raison. Le héros, sur le point d'atteindre la cinquantaine, est un professeur d'université très cultivé, d'une culture toute européenne, confronté au matérialisme de la société américaine qui l'use peu à peu. D'où une dégringolade existentielle qui finit par conduire le malheureux aux frontières de la folie. Saul Bellow a mis beaucoup de lui-même dans ce personnage d'Herzog, pensant certainement à son héritage européen qui s'acclimatait assez mal au Nouveau Monde. Mais, plus généralement, le malaise qu'il décrit ainsi n'est-il pas assez typique d'un changement de société en Occident, dont le XXe siècle fut le cadre ? Les névroses strictement européennes eurent des conséquences fâcheuses pour toute une génération d'individus qui ne surent pas s'adapter assez rapidement aux nouvelles conditions de vie. Herzog le montre bien, et le malheur des temps veut donc que ce très beau roman, depuis un demi-siècle, n'ait à mon sens pas pris une ride.

Le poète américain Charles Simic, dans un article de la New York Review of Books du 31 mai 2001, établissait une relation que je crois importante entre Dostoïevski et Saul Bellow : "La raison pour laquelle ses personnages, écrivait-il de Saul Bellow, comme ceux de Dostoïevski, sont incapables d'atteindre la moindre finalité est parce qu'ils aiment leur propre souffrance plus que toute autre chose. Ils refusent de troquer leur tourment intérieur pour la paix de l'esprit qui viendrait de la bienséance bourgeoise ou d'une quelconque croyance religieuse. En fait, ils perçoivent leur souffrance comme le dernier avant-poste de l'héroïsme dans le monde actuel." Le masochisme dostoïevskien serait là comme une tentative de retarder la plongée définitive dans le nihilisme moderne. Les valeurs de la vieille Europe ne tiennent pas, malheureusement. Les rares qui cherchent à résister se voient bientôt anéantis, d'abord matériellement, puis psychiquement. La névrose dostoïevskienne, à laquelle un Nietzsche fut si sensible, est une avant-garde qui n'a plus à offrir qu'un effondrement définitif. Dostoïevski, dans le roman, Nietzsche en philosophie, furent les prophètes lucides de cette dégringolade métaphysique.

Allan Bloom, L'Ame désarmée. Préface de Saul Bellow. Julliard, 1987.

Saul Bellow, Herzog. Gallimard, 1966.

Saul Bellow, Ravelstein. Gallimard, 2004.

Illustration: Dostoïevski.

13:48 Publié dans Livre | Tags : saul bellow, allan bloom, l'âme désarmée, ravelstein, réactionnaire, enseignant conservateur, herzog, roman, modernité, culture européenne, matérialisme, folie, nouveau monde, xxe siècle, névroses, charles simic, new york review of books, dostoïevski, nietzsche, souffrance, monde actuel, masochisme, valeurs, vieille europe, nihilisme, effondrement, anéantissement, métaphysique | Lien permanent | Commentaires (0)

13/04/2014

Le petit Marcellin

Dans La Nouvelle Héloïse, le dénouement tragique est provoqué par le fils de Julie. En tombant dans l'eau sous ses yeux (pour être sûr qu'elle le sauve ?), celui-ci devient la cause directe de la mort de sa mère. Certes, l'enfant ne l'a sans doute pas vraiment fait exprès, même si la psychanalyse nous dirait que quelque pulsion inconsciente, propre aux relations mère-fils, a pu se trouver à l'origine de l'accident. On peut aussi imaginer que, par la suite, la vie entière du petit garçon sera tourmentée par cet événement traumatisant, fondateur pour lui. Il se sentira éternellement coupable, et même se considérera quasiment comme le meurtrier de sa mère : je crois que, s'il avait écrit ce roman à notre époque, Rousseau aurait sans doute insisté sur cet aspect souterrain de l'âme enfantine, et décrit en détail les affres du petit Marcellin.

Illustration : Cy Twombly

06:13 Publié dans Livre | Tags : la nouvelle héloïse, rousseau, roman, julie, mère, relations mère-fils, mort, psychanalyse, pulsion inconsciente, traumatisme, culpabilité, meurtrier, âme enfantine, affres | Lien permanent | Commentaires (0)

27/11/2013

Quelque chose échappe

La littérature, contrairement à la philosophie, n'a pas la prétention de tout dire. Elle affirmerait même volontiers que quelque chose lui échappe. Quand je lis une fiction, un poème, je suis en quête de ce qui est au-delà de l'œuvre, qui l'excède obscurément. Deleuze s'est un peu fourvoyé, dans son livre sur Proust, en tentant d'expliquer schématiquement la théorie du temps dans La Recherche. Bien loin de nous éclairer, il nous fait regretter l'élaboration parfois impalpable en jeu dans le roman. Au fond, ce qu'on désire avant tout, c'est ressentir : telle est l'expérience littéraire qui absorbe et fascine le lecteur, et non la formule rationnelle, dénuée de poésie et de tout sentiment, que voudrait nous transmettre une prétendue science. Le flou artistique, sorte de spirale infinie, est plus riche qu'un trait trop abrupt.

23:51 Publié dans Livre | Tags : littérature, philosophie, proust, deleuze, flou artistique, poésie, roman | Lien permanent | Commentaires (0)