28/02/2025

Ma conférence sur le film "Kanal" de Wajda

Mardi 25 février 2024

Cycle des Films du Répertoire de Jacques Déniel

Cinéma Les Studios (Brest)

Présentation du film Kanał d’Andrezj Wajda

(Pologne, noir et blanc, 1957, 1 h 33)

Version adaptée

Résumé

Kanał relate le soulèvement de Varsovie en 1944. Les Allemands ont réussi à encercler et acculer la résistance polonaise de l’intérieur (l’AK) et à la repousser dans les égouts de la ville, dernier refuge possible. Les Soviétiques, qui veulent établir un gouvernement communiste en Pologne, laisse faire, placés en retrait sur l’autre rive de la Vistule. Le film Kanał nous montre les dernières heures de cette résistance héroïque de l’AK, dont l’enjeu inaccessible était la liberté retrouvée du peuple polonais.

Nota Bene : le soulèvement final de Varsovie, fin 1944, ne doit pas être confondu avec le soulèvement du ghetto juif de Varsovie, en avril 1943, soit une année auparavant. Comme l’explique l’historienne Annette Wieviorka : « Les Allemands avaient décidé de liquider le ghetto le 19 avril 1943, jour de la Pâque juive. Mais le nettoyage dura trois semaines, car les nazis rencontrèrent, pour la première fois, une véritable insurrection. »

Le contexte historique

À propos de la Pologne, les trois spécialistes de l’histoire du nazisme, Chapoutot, Ingrao et Patin, dans leur récent ouvrage sur Le Monde nazi (Tallandier, 2024), expliquent ceci : « Détruire l’État polonais, considéré comme un enfant maléfique du traité de Versailles, ou, à tout le moins, annexer ses territoires auparavant possédés par le Reich allemand était un classique des revendications pangermanistes et révisionnistes des années 20. » C’est le pacte germano-soviétique des 23 et 24 août 1939 qui permet à Hitler, le 1er septembre 1939, d’envahir la Pologne, et de déclencher ainsi les hostilités. Le 3, Londres déclare la guerre à l’Allemagne, suivie presque immédiatement par Paris. La Pologne, pleine de courage, mais militairement sous-équipée, est écrasée sous l’effet du Blitzkrieg, puis dépecée par un partage de territoires avec les Soviétiques (1939-1941).

Le gouvernement polonais a fui en exil, la Pologne n’existe plus. Les nazis mettent en place un gouvernement général qui instaurera une politique de terreur, visant à l’extermination totale du peuple polonais.

La Résistance polonaise faisait vaillamment feu de tout bois. On l’appelait « Armée de l’Intérieur », en polonais « Armia Krajova » ou AK et disposait de 25 .000 combattants dans la capitale, mais dont seulement 2.500 possédaient une arme. Hitler avait nommé l’impitoyable général SS et futur criminel de guerre Erich von dem Bach-Zelewski commandant des forces armées, en vue d’écraser le soulèvement. Les Allemands parvinrent à encercler les combattants de l’AK dans Varsovie. C’est ce que raconte le film Kanał : les dernières heures de l’insurrection, avec les résistants polonais acculés jusque dans les égouts. Les Soviétiques, arrivés au-delà de la Vistule, ne bougèrent pas, alors qu’ils auraient dû se comporter en alliés. Mais eux aussi désiraient cyniquement l’écrasement de l’AK, pour imposer leurs hommes et prendre le pouvoir.

Le déclenchement, par le général Tadeusz Bór-Bomorowski, du soulèvement a-t-il été une erreur stratégique ? De fait, cette décision aux si redoutables conséquences a été prise un peu à la sauvette. Le général polonais l’a décidée seul, sans consulter les officiers expérimentés de son état-major. Le rapport de forces était très favorable aux Allemands, qui s’attendaient à cette réaction des Polonais. Il aurait fallu, pour que l’insurrection soit décisive, qu’elle s’inscrive dans un contexte stratégique tout autre, où les alliés de la Pologne auraient pu la soutenir et où, par exemple, la Wehrmacht n’aurait pas été « en mesure de contre-attaquer et d’arrêter l’offensive de l’Armée rouge ».

L’insurrection, qui avait éclaté le 1er août 1944, fut définitivement réprimée le 2 octobre, jour de la capitulation de l’AK. Hitler, partisan de la politique de la terre brûlée, avait exigé la destruction complète de Varsovie, comme on peut s’en rendre compte dans le film de Wajda. Un peu plus tard, le 17 janvier 1945, après la déroute allemande, la ville fut reprise définitivement par les Soviétiques. L’insurrection n’avait servi à rien.

Cinéma et histoire

Dans son discours de réception du prix Adorno, en 1995, Jean-Luc Godard déclara : « C’est que l’histoire est là, seule, et que seul le cinéma peut la rendre visible. » En ce sens, chaque film historique constitue la possibilité de comprendre l’histoire en la voyant se dérouler devant nos yeux. C’est une sorte de reconstitution qui nous arrive sans possibilité d’en dénier la logique interne, du moins dans un premier temps. Ainsi par exemple, dans Le Guépard de Visconti, qui nous a été projeté ici même en octobre dernier, nous avons pu assister au spectacle d’une unité italienne qui s’élaborait lentement, au fil d’un nouveau rapport de forces, conséquence directe des avancées politiques de la Révolution française. Autour du personnage du prince Salina, esprit nostalgique mais éclairé, le monde d’après était en train de voir le jour. L’Italie en constituerait l’expérience pilote, annonçant l’Europe à venir, dans laquelle nous sommes encore à l’heure présente et que nous ne cessons d’ailleurs de remettre en question.

La Pologne a connu, à toutes les époques, de grands bouleversements historiques. Le Polonais, comme j’ai pu en faire l’expérience, est un passionné d’histoire, et adore en discuter des heures durant. L’histoire fut un thème privilégié du cinéma polonais, notamment celui de l’après-guerre. Dans son livre sur Le Cinéma polonais (1989), Jacek Fuksiewicz insiste là-dessus : « Le cinéma polonais, écrivait-il, à partir du milieu des années cinquante, traduisait l’aventure politique, intellectuelle, spirituelle et morale d’un peuple, d’un pays, d’une culture. » Il y eut alors en Pologne un âge d’or, qui coïncida avec la période dite de « dégel », c’est-à-dire avec le « le relâchement des structures répressives en Union soviétique après la mort de Staline ». Les cinéastes de la génération de Wajda firent des films historiques, comme par exemple Andrzej Munk (1920-1961) qui tourna Eroïca en 1957, sur ce même thème de l’écrasement de l’insurrection de 1944, événement traumatisant pour chaque Polonais. En 1958, un an après Kanał, Wajda tournera un autre chef-d’œuvre, Cendres et diamant, sur la Pologne politique de l’immédiat après-guerre. Comme le notent dans leur ouvrage Mira et Antonin Liehm : « Le cinéma polonais […] trouva son inspiration la plus profonde dans la tragédie collective : il revint constamment à ces années-là et les examina, avec un acharnement douloureux, sous tous les angles. »

J’essaie de montrer, dans ce commentaire, les rapports étroits entre une œuvre d’art comme Kanał et la réalité, ici l’Histoire ; et donc comment un film peut aider à comprendre une situation politique vécue par tout un peuple jusque dans sa vie la plus quotidienne.

Kanał

Voici comment Jacek Fuksiewicz résume Kanał : « Une compagnie décimée, encerclée à Mokotów, un des derniers bastions de la Résistance au sud de la capitale, entreprend de descendre dans les égouts pour atteindre un autre quartier où les résistants tiennent encore relativement bien. Wajda insiste sur le fait que leur sort est joué dès le début : la voix du narrateur identifie l’un après l’autre les personnages principaux, certains d’entre eux douloureusement jeunes, et prévient le spectateur qu’il va assister aux dernières heures de leur vie. »

Le scénario de Kanał a été écrit par Jerzy Stefan Stawiński, lui-même un survivant des égouts, ce qui donne à cette histoire un caractère authentique et particulièrement émouvant. Les personnages s’inscrivent avec précision dans une réalité historique désormais mieux connue. Dans la seconde partie, les terribles égouts forment un décor effrayant et labyrinthique, dont les combattants ont peu de chance de sortir vivants. Tels des âmes errantes, ils sont montrés constamment à la recherche de la lumière, comme les damnés de La Divine comédie de Dante (auteur cité dans le film). Ainsi, le nom de la rue Wilcza, par où ils pourraient enfin regagner la surface, et accéder au salut, apparaît comme l’appellation symbolique d’une divinité miséricordieuse que tous invoquent, comme le peuple juif priant Yahvé. Toutes les scènes souterraines ont été tournées en studio, ce qui a permis à Wajda de reconstituer un décor extraordinaire, grandiose, d’ailleurs photographié par le chef-opérateur Jerzy Lipman d’une manière qui rappelle l’expressionnisme allemand. Dans un article sur Kanał, André Bazin regrettait cette référence esthétique. Il écrivait : « La partie faible de Kanał […] : une utilisation expressionniste d’un décor au réalisme très composé, une conception plastique, dramatique et psychologique de l’action d’autant plus sensible que le sujet traité appelle le style contraire. » Mais peut-on suivre ici Bazin ? Il me semble plutôt que, par cette mise en scène de l’obscurité et des ténèbres, le film accède à une dimension inoubliable, et acquiert le caractère d’une tragédie universelle. On songe à Antigone réduite au désespoir dans le noir de son cachot, et acculée au suicide.

Les personnages

Au fil de l’action, les personnages se révèlent. Ils appartiennent à une armée en débandade. Ils ne disposent pas d’assez de matériel, face à des Allemands qui ne leur font aucun quartier. Quelques images d’anthologie, avant la plongée dans les égouts, montrent des populations civiles prises sous le feu de l’ennemi qui avance inexorablement. Varsovie est déjà un champ de ruines. Wajda s’est servi de ce qui restait de ruines, au moment où il réalisait son film, pour en intégrer des plans.

Ces combattants de l’AK sont représentés comme courageux, et même héroïques. Le lieutenant, qui commande sa petite troupe, prend très au sérieux sa mission. Il a conscience de son destin historique, qui est de sauver la Pologne. Évidemment, quand il reçoit l’ordre de se replier vers le Centre, il prend cela pour un avant-goût de défaite. La guerre est perdue, et la Pologne ne sera pas libérée.

Le scénario de Kanał est magistralement composé. Dans les égouts, la troupe se divise en trois, à cause du chaos. Le rôle des femmes est souligné par Wajda et par Stawiński, elles se montrent plus combatives que les hommes. Magriette représente la grande blonde polonaise énergique, et Halinka, la petite brune déterminée. Toutes les deux sont amoureuses, et leur histoire d’amour évoluera parallèlement à l’action principale. Halinka se tire une balle par déception amoureuse, mais Magriette, à force de volonté, parvient, avec Jacek, à l’extrémité du tunnel, vers la lumière (autre symbole utilisé plusieurs fois). Magriette s’écrie : « Je vois la lumière ! » Elle est remplie du désir de vivre, elle a porté Jacek, blessé, à bout de bras. Un gros plan sur son visage la montre contemplant, à travers le grillage, la Vistule. Le soleil vient de se lever (là aussi grosse charge symbolique), et l’on se demande ce que Magriette a vu. Un contrechamp laisse alors découvrir la rive opposée du fleuve, où l’on sait aujourd’hui que les Soviétiques attendaient l’écrasement des Polonais par les Nazis. Mais le spectateur ne les voit pas, parce que Wajda n’a pas pu les filmer, bien sûr, dans le contexte politique de la Pologne de 1957. Cependant, à la sortie du film, chaque spectateur aura compris qu’une Armé rouge, ici invisible, attendait son heure.

Je voudrais vous citer, à propos de cette scène, ce qu’écrivait le cinéaste franco-polonais Andrzej Źuławski dans son livre de Mémoires, La Forêt forteresse : « La jeunesse de notre pays s’était noyée dans un canal plein de matière fécale, ce que visualisait définitivement la dernière image du film montrant l’autre rive de la Vistule, face à laquelle s’étaient traînés les derniers héros survivants, un jeune et bel homme et une jeune et belle femme butant là contre la grille qui fermait l’orifice d’évacuation vers la Vistule, à jamais emmurés dans le canal et fixant l’autre rive, paisible et silencieuse mais où, comme on le sait, se tapissaient, immobiles, les forces armées soviétique et l’armée communiste polonaise. » Ce n’est pas exactement l’image finale, mais peu importe. L’idée y est.

Un film européen

Il va de soi que la Pologne est un pilier de l’Europe. Le soulèvement de Varsovie, en 1944, est un événement capital, qui anticipe et fait comprendre la Guerre froide qui suivra. De même que le soulèvement du ghetto de Varsovie, en 1943, restera à jamais emblématique de la Shoah, et donc de la tragédie européenne du XXe siècle. La Pologne était à l’intersection des lignes de force, mais, lâchement abandonnée par Roosevelt et, sans doute aussi, par Churchill, elle ne fut pas en mesure de tirer son épingle du jeu, pour recouvrer la liberté à laquelle elle aspirait, au contraire.

Il m’apparaît que, de cette époque, date la crise morale dans la culture européenne. Les valeurs dites humanistes (pour l’historien Fernand Braudel, l’humanisme était « un aspect fondamental de la pensée d’Occident ») n’ont plus été respectées, l’héritage grec et judéo-chrétien est passé par pertes et profits. La Pologne, immense et beau pays chrétien, illustrait cette tradition trahie. Kanał est aussi et surtout une œuvre de révolte contre Yalta, bourreau des libertés.

Merci de votre attention.

Bibliographie sélective

Cinéma polonais

Mira et Antonin Liehms, Le Cinéma de l’Est. Le Cerf, 1989.

Jacek Fuksiewicz, Le Cinéma polonais. Le Cerf.

Hadelin Trinon, Wajda. Seghers, 1964.

Dictionnaire de la pensée du cinéma, dir. Antoine de Baecque. PUF, 2012.

Article

André Bazin, Ils aimaient la vie [Kanał]. Cahiers du cinéma, n° 72, juin 1957. Repris dans Écrits complets, éd. Macula, 2018.

La Pologne, la guerre

Les Grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale, sous la direction de Lopez & Wieviorka. Éd. Perrin 2020. (En particulier le chapitre 19, « L’échec de l’insurrection de Varsovie » par Jacek Tebinka.

Daniel Beauvois, La Pologne. La Martinière, 1995, rééd. 2004.

Henry Bogdan, Histoire des pays de l’Est. Perrin, 1991.

Chapoutot, Ingrao & Patin, Le Monde nazi. Tallandier, 2024.

Antony Beevor, La Seconde Guerre mondiale. Calmann-Lévy, 2012.

Ian Kershaw, L’Europe en enfer. Seuil, 2016.

Histoire générale

Fernand Braudel, Grammaire des civilisations. Belin, 1963. Réédition Flammarion, « Champs histoire », 1993.

Roman

Le roman magistral que Stanley Kubrick avait projeté d’adapter au cinéma :

Louis Begley, Une éducation polonaise. Crasset, « Les Cahiers Rouges », 1992.

Mémoires

Andrezj Źuławski, La Forêt forteresse. Stock, 1993.

06:20 Publié dans Film | Tags : wajda, kanal, seconde guerre mondiale, cinéma, histoire | Lien permanent | Commentaires (0)

16/12/2015

Cosmos, cinéma/roman

Le nouveau film du réalisateur polonais Andrzej Zulawski expérimente le tour de force d'adapter le roman de Gombrowicz, Cosmos. Par le passé, Zulawski a très souvent pris comme base de départ tel ou tel roman, de Dostoïevski à Raphaëlle Billetdoux, selon les demandes des producteurs. L'exercice ne pose pour lui plus guère de problème : il s'en tire toujours magnifiquement en misant sur une vision personnelle de l'œuvre en question. Cette fois-ci encore, le défi est relevé. La critique en France, excepté aux Cahiers du cinéma, s'est cependant montrée dans son ensemble défavorable face au résultat, n'ayant sans doute guère compris un film plus subtil qu'il n'y paraît. La critique anglo-saxonne a en revanche mieux compris et apprécié ce Cosmos, qui a reçu tout de même, au festival de Locarno, le Léopard d'Argent de la meilleure réalisation.

À vrai dire, ce n'est pas un film dans lequel on entre avec désinvolture. Habitués que nous sommes aux images faciles d'œuvrettes plus commerciales les unes que les autres, il nous faut un temps de réadaptation lorsque l'on nous met en présence d'une œuvre véritable. Or, Zulawski, pour rien au monde, ne renoncerait à sa condition d'artiste. On retrouve avec plaisir dans Cosmos la patte de l'auteur de L'Important c'est d'aimer. Cette fois, de manière peut-être aussi emblématique qu'avec Dostoïevski, dont il donnait jadis une interprétation "hystérique" des romans, Zulawski déchiffre dans l'univers de Gombrowicz quelque chose qui lui ressemble exactement, peut-être parce qu'ils sont tous les deux polonais, exilés soit par goût, soit par nécessité. Ils se ressemblent en tout cas dans ce besoin constant de provoquer, et d'aller jusqu'au bout de leur audace.

Cosmos était un roman de Gombrowicz que je n'avais pas lu. L'adaptation de Zulawski m'a donné envie de le lire, et je n'ai pas été déçu. Ce qui m'a le plus étonné, c'est cette façon qu'a eue le metteur en scène de rester fidèle à l'œuvre tout en la reprenant à son compte. D'une narration étrange, presque étouffante, il fait une mise en images parfaitement fluide, légère, appétissante. Les acteurs disent le texte de manière superbe, et jouent à ravir cette pauvre humanité perdue, noyée dans le cosmos infini.

Certaines pages de Gombrowicz faisaient montre déjà de cette délicatesse dont Zulawski a su retrouver le ton. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer un passage du livre, qui fera comprendre aux spectateurs du film comment un même esprit, par-delà le temps, par-delà une forme d'art, peut se perpétuer – comme une touche d'espoir parmi tant de misère : "Elle mentait. Non, elle ne mentait pas! C'était vérité et mensonge à la fois. Vérité parce que cela correspondait aux faits. Et mensonge, parce que l'importance de ses paroles – je le savais déjà – ne venait pas de leur vérité, mais de ce qu'elles provenaient d'elle, comme son regard, comme son parfum. Ce qu'elle disait était incomplet, compromis par son charme, inquiet et comme suspendu..."

Illustration : Witold Gombrowicz

16:41 Publié dans Film | Tags : witold gombrowicz, andrzej zulawski, cosmos, dostoïevski, cinéma, festival de locarno, l'important c'est d'aimer, polonais, humanité | Lien permanent | Commentaires (0)

31/07/2015

Cinéma

En général, je m'ennuie très vite lorsque je regarde un film, surtout si une histoire très carrée nous est contée, avec l'inévitable suspens. À mon sens, le cinéma est en son essence un art de la contemplation pure. Chaque image devrait presque se suffire à elle-même. Ainsi, c'est quand je revois un film, même médiocre, que j'éprouve un intérêt accru. Je ne suis plus gêné par l'attente des scènes qui vont se succéder. Je contemple autre chose. Le temps s'arrête, en quelque sorte, il n'y a plus cette angoisse, cette course contre la montre que représente le déroulé de la fiction. Mes cinéastes préférés (Godard, Antonioni, Tarkovski...) sont ceux qui arrivent à nous plonger immédiatement au cœur intemporel de l'image. Ils ne suivent pas désespérément une histoire qu'ils racontent sans la rattraper jamais : au contraire, celle-ci affleure d'elle-même à chaque moment, dans une inventivité immédiate qui surgit, si l'on veut, aussi magiquement que la couleur des voyelles dans le poème de Rimbaud. Le regard alors semble s'ouvrir sur l'éphémère et coïncider pour un instant — un instant seulement, avec le Tout.

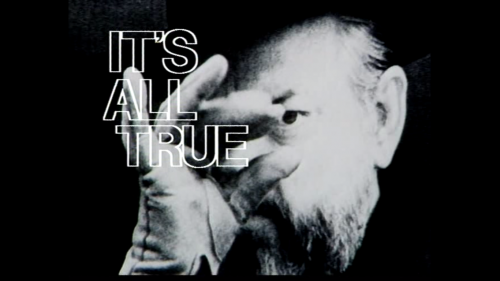

Illustration : image de Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard

07:07 Publié dans Film | Tags : film, cinéma, contemplation, ennui, image, temps, godard, antonioni, tarkovski, rimbaud, poème des voyelles, éphémère, regard | Lien permanent | Commentaires (0)

26/04/2015

Le rien final : "Persona" de Bergman

J'avais déjà vu à plusieurs reprises Persona (1966) de Bergman, mais, je crois, jamais sur grand écran. Autant dire que je n'avais jamais réellement vu ce chef-d'œuvre, et je m'en suis bien aperçu l'autre soir lors d'une séance au cinéma. J'ai enfin pu redécouvrir littéralement un film que je croyais connaître, mais tel enfin que le réalisateur l'avait véritablement conçu. Et ce fut incontestablement l'occasion pour moi de recevoir Persona d'une manière toute nouvelle, de me rendre compte avant tout de l'extrême richesse de son propos, dont aucun résumé ne saurait donner une idée juste. Rentré chez moi, après la séance, j'ai voulu lire le scénario qu'avait écrit au préalable le réalisateur. J'ai pu constater qu'entre ce texte initial, rédigé en quelques semaines alors que Bergman se trouvait à l'hôpital, et ce qui fut tourné par la suite, il existe de notables différences. Bergman a de fait laissé une grande part d'improvisation à lui-même et à son équipe. Jean-Luc Godard notait la remarque suivante, dans un article consacré au cinéaste suédois, en en faisant l'exact opposé d'un Visconti : "Ce qui est difficile, au contraire, c'est d'avancer en terre inconnue, de reconnaître le danger, de prendre des risques." (Cahiers du cinéma, juillet 1958) Godard a parfaitement pressenti l'essence du cinéma de Bergman, dans lequel un véritable enjeu se fait jour, un enjeu humain et universel.

À contempler sur le grand écran les relations en huis clos qui rapprochent, puis opposent les deux héroïnes, j'ai mieux compris l'intimité charnelle qui les unissait, bien au-delà d'une ressemblance physique qui reste secondaire. Alma, l'infirmière, est un personnage plus sincère, plus honnête, moins rouée, dirais-je, que l'actrice, Elisabet Vogler, plongée quant à elle dans le mutisme absolu. Cette dernière traverse une crise réelle, où elle n'est plus capable d'aimer, ni son métier, qui lui donne le fou rire, ni sa famille (en particulier son fils). De façon hypocrite, avec le cynisme qu'entraîne parfois l'amertume, elle méprise Alma. Alma qui parle beaucoup, qui croit encore en la vie, avec simplicité et générosité, mais aussi, déjà, avec une pointe de fatalisme. Elle ressemble à d'autres personnages de Bergman, qui sont souvent ses porte-parole. Alma est évidemment assez intelligente pour comprendre que l'actrice se sert d'elle. Pourtant, elle ira jusqu'au bout de sa tâche, sans reculer, en faisant sortir de sa propre voix les paroles qu'Elisabet Vogler retient au tréfonds de son âme, secret indicible dont elle a honte. Alma "accouche" celle qui a choisi le silence (c'est la fameuse scène de la maternité, répétée deux fois) au péril de se diluer dans la personnalité même d'Elisabet.

De retour à l'hôpital, Alma a endossé à nouveau son uniforme d'infirmière. Elle est plus calme, la crise est passée. Elle se penche vers Elisabet, à moitié endormie, assommée par les calmants, la relève doucement et essaie de lui faire dire un mot : le mot "rien". Elisabet le murmurera avant de se rendormir, pour longtemps.

Illustration : photo tirée de Persona, Bibi Andersson dans le personnage d'Alma.

14:41 Publié dans Film | Tags : persona, ingmar bergman, cinéma, jean-luc godard, visconti, cahiers du cinéma, mutisme, silence, parole, rien, bibi andersson, liv ullman | Lien permanent | Commentaires (0)

24/07/2014

Lettre de Varsovie

C'est du milieu des années 80 que date ma rencontre avec Gilles Renard (photo), dans cette ville de province où je passais alors souvent. Notre amitié allait durer de manière très forte, malgré une séparation géographique quasi constante : Gilles choisit en effet de partir en Pologne, début 1990, afin de suivre les cours de cinéma de la fameuse Ecole de Lodz. Il y étudia, pour son film de fin d'études, sous la direction pédagogique du très grand réalisateur Krzysztof Kieslowski. Gilles devait décider de rester dans ce pays qui l'avait accueilli si chaleureusement — qui était aussi celui de ses ancêtres, les Renard venus d'Allemagne, anoblis par le roi de Pologne au XVIIIe siècle, et qui essaimèrent ensuite dans toute l'Europe, à commencer par la France. Professionnellement, il réalisa divers courts et moyens métrages, et monta quelques pièces de théâtre (Minetti de Thomas Bernhard, au Teatr Polski, ou encore Fin de partie de Beckett). J'ai suivi son parcours avec beaucoup de précision et d'intérêt, car toutes ces années nous n'avons pas cessé de nous écrire, quand je ne venais pas le voir à Varsovie. A parcourir aujourd'hui certaines de ses lettres, je suis épaté par l'exigence artistique qui était la sienne, et dont il ne dérogea jamais, dans ce monde du cinéma qui, même en Pologne, a dégringolé sous l'emprise fatale des marchands de pacotille. Un Français résiste encore à Varsovie, c'est lui, Gilles Renard, et j'en veux pour preuve l'extrait d'un courrier qu'il m'écrivait le 15 février 1997. Comme nous étions encore jeunes alors ; mais ce temps ne reviendra pas !

"Quand le scénario est accepté, j'écris alors ma vision du film — image par image — que je chronomètre. Généralement, cela fait le double de pages du scénario initial. Pour un autre que moi et mon opérateur, c'est illisible, et ça ne doit surtout pas être montré car ça ferait peur au producteur qui n'y comprendrait rien. Sur ma page : il y a alors la colonne image, la colonne dialogue, la colonne musique et enfin la colonne bruitage. Ensuite, sur le plateau, en ayant reparlé la veille des scènes qu'on allait tourner le lendemain avec l'opérateur, j'arrive avec la version initiale du scénario et bien que j'aie tous les plans que je dois tourner dans la tête et leur durée exacte, là je me laisse aller à saisir l'humeur qu'il y a sur le plateau, je laisse aller l'inspiration.

"[...] Pour le scénographe (1), il lit la version initiale et un petit rapport sur chaque scène avec tout ce qu'il doit y avoir. Et ensuite, j'attends ses propositions. S'il n'en fait aucune, je le vire, car j'ai remarqué que tout va par paliers dans ce domaine, et que la première conception n'est jamais la bonne : on a trop de clichés dans la tête !"

(1) C'est-à-dire le décorateur.

Voir un film de Gilles Renard : la chaîne de télévision polonaise TVP Kultura doit diffuser au mois d'août prochain son court métrage de fiction Everything (titre original en polonais : Wszystko, 2007). Vous pouvez regarder également ce film dès à présent sur YouTube en version anglaise. De même, toujours sur YouTube, est également visible, et en version française, le documentaire Malgré tout (Roszada, 2005).

16:49 Publié dans Film | Tags : gilles renard, amitié, pologne, école de cinéma de lodz, krzysztof kieslowski, allemagne, roi de pologne, europe, france, thomas bernhard, minetti, beckett, fin de partie, teatr polski, varsovie, exigence artistique, cinéma | Lien permanent | Commentaires (0)

20/04/2014

L'attente de Pâques

Entre la Passion et la Résurrection, il y a le Samedi Saint où tout est silence, éternelle attente. C'est le jour du grand Néant, jour de la mort infinie, où plus rien n'est dit, où tout est interrogation et désespoir. Ce jour annonce Pâques, mais Pâques n'est pas encore là. Et quand Pâques enfin surgit, comme une délivrance de la parole, le jour blanc qui l'a précédé retombe de lui-même, vaincu par une affirmation plus puissante que lui. Mais est-ce vraiment le cas ? Les exemples que j'utilise, dans le texte qui suit, tournent autour de la résurrection, mais sont néanmoins imprégnés d'un esprit de défaite dont je trouve l'origine dans le nihilisme contemporain. A chacun de se faire sa propre idée. On réagit tous très différemment à "l'arrêt de mort" du Samedi Saint.

Les pages les plus émouvantes de La Nouvelle Héloïse sont sans conteste celles relatant les derniers moments et la mort de Julie. C'est Wolmar, le vieux mari, qui s'en acquitte pour Saint-Preux, désormais muet et retenu au loin. Wolmar emploie dans cette lettre une apostrophe assez étonnante adressée à l'amant de sa femme, quand il en arrive au moment où celle-ci trépasse : "Adorateur de Dieu, Julie n'était plus..." On pourrait, me semble-t-il, renverser la formule et dire, avec peut-être plus de véracité : Adorateur de Julie, Dieu n'était plus... La mort de Julie est en effet la fin du monde pour eux tous, l'arrivée du chaos, et même de la folie pour son amie Claire — qui essaiera de se ressaisir cependant, sans y parvenir tout à fait, comme le montre l'ultime lettre du roman. Le trouble est d'ailleurs si grand, parmi la famille et les domestiques, qu'une rumeur finit par circuler et prendre de l'ampleur, selon laquelle Julie serait soudainement revenue à la vie. "Il fallait qu'elle ressuscitât, écrit Wolmar, pour me donner l'horreur de la perdre une seconde fois." Lui-même du reste y croit un instant, et le lecteur aussi, qui a eu le temps de s'attacher à cette très belle héroïne, devenue presque une sainte. Les romanciers, je l'ai remarqué, hésitent souvent à faire ressusciter leurs personnages (heureusement, d'ailleurs...). Blanchot, dans L'Arrêt de mort, ouvre une simple parenthèse pour décrire le malaise indicible du bref retour à la vie de J., avant qu'elle ne meure, cette fois pour toujours. Le cinéma, lui, et c'est dans la nature même de cet art de l'illusion et de la lumière, n'a jamais hésité pour sa part à faire ce pas de plus. Alors que Bernanos, dans Sous le soleil de Satan, laissait vains les efforts de l'abbé Donissan auprès du garçonnet mort, le cinéaste Maurice Pialat (photo), dans l'adaptation tirée du livre, a filmé le petit enfant revenant à la vie dans les bras de sa mère. Dans l'expérience vécue de chacun, je crois que nous ressentons également quelque chose de trouble : devant le cadavre d'un être cher, qui n'a jamais espéré et craint qu'il se réveille soudain, et, à bout de forces, souhaité finalement que non ?

20:57 Publié dans Livre | Tags : pâques, passion, résurrection, samedi saint, attente, néant, mort, parole, nihilisme, la nouvelle héloïse, jean-jacques rousseau, mort de julie, chaos, folie, maurice blanchot, l'arrêt de mort, cinéma, bernanos, sous le soleil de satan, maurice pialat, enfant, mère, cadavre | Lien permanent | Commentaires (0)

24/11/2013

Le Dernier des injustes

Dans Le Dernier des injustes, son récent film, Claude Lanzmann reprend longuement le témoignage de Benjamin Murmelstein, rabbin viennois qui fut le dernier doyen du Judenrat dans le ghetto de Theresienstadt et dont l'action a été, dès la fin de la guerre, jugée si "contestable". De fait, l'homme qui apparaît face à Lanzmann, à Rome en 1975, essayant de tenir des propos justificatifs, a de quoi étonner, voire parfois de choquer. Ce n'est pas un hasard si Lanzmann n'a pas retenu ces séquences pour son film Shoah. Cela aurait fait alors très mauvais effet. C'est surtout dans la dernière partie du Dernier des injustes que la question de la collaboration avec les autorités nazies se pose, pour ce dirigeant juif particulièrement intelligent et extrêmement roublard, qui séduit Lanzmann lui-même. Incontestablement, on sent chez Murmelstein, au-delà de la simple volonté de "bien faire son travail", un désir forcené de survivre, et la conviction que, au milieu des horreurs vécues, qu'il raconte en détail, aucune autre attitude n'aurait pu être envisagée. Le spectateur du film de Lanzmann, qui n'est pas historien, ne voit donc qu'un aspect de la question, et ne peut s'empêcher — tout comme le réalisateur de Shoah — d'admirer assez cet artiste de la survie en milieu très hostile.

L'historien Raul Hilberg évoque brièvement Murmelstein dans Exécuteurs, victimes, témoins (Gallimard, 1994). Pour dire d'abord ceci : "Les dirigeants juifs étaient logés à la même enseigne que leurs administrés. Eux aussi figuraient parmi les victimes." Hilberg néanmoins juge leur rôle plutôt négativement, tout en restant mesuré. Il écrit ainsi que Murmelstein "fut lourdement mêlé aux déportations". Il ajoute un détail que le film de Lanzmann tait : "Lorsqu'il mourut, en 1989, la communauté juive de Rome refusa de l'inhumer auprès de sa femme, mais lui accorda une parcelle au bout du cimetière."

Depuis son film sur Jan Karski, correspondant du gouvernement polonais en exil, Claude Lanzmann alimente la polémique contre des livres. C'était pour contrer un jeune écrivaillon français un peu imprudent qu'il nous avait ressorti ce témoignage de Karski, d'ailleurs tout à fait passionnant. Et évidemment, c'était plutôt concluant. Aujourd'hui, dans Le Dernier des injustes, Lanzmann (avec le renfort de Murmelstein) s'attaque à Hannah Arendt, qui n'est plus là pour se défendre. Disons qu'il nous paraît moins convaincant, même si la critique du procès Eichmann tel qu'il s'est déroulé n'est pas infondée. Le cinéma apporte des preuves d'une certaine sorte. L'image a un poids considérable. Mais rien ne remplace peut-être le discours écrit et la distance qu'il instaure, et qui permet une réflexion plus "objective". Voilà où Lanzmann a peut-être trébuché cette fois. Voilà en tout cas ce que, modestement, je lui dirais, en attendant, espérons-le, une prochaine œuvre : car si quelqu'un désormais fait du vrai cinéma, et du cinéma utile, c'est bien lui...

08:45 Publié dans Film | Tags : claude lanzmann, benjamin murmelstein, le dernier des injustes, shoah, raul hilberg, survivre, ghetto de theresienstadt, jan karski, hannah arendt, procès eichmann, cinéma | Lien permanent | Commentaires (0)