20/02/2014

Table ronde sur l'édition

J'ai eu l'occasion de suivre hier à Brest, organisée par la faculté Victor-Segalen, une table ronde sur l'édition contemporaine, et plus spécifiquement en Bretagne. Des éditeurs étaient présents (Emgleo Breiz, Locus Solus, Alain Rebours pour les éditions Isabelle Sauvage) et quelques écrivains ou illustrateurs (Hervé Jaouen, bien connu des amateurs de littérature populaire, Hervé Lossec, ou encore la jeune Fanny Brulon). Je n'ai suivi que la dernière heure de débat, mais j'ai senti que pointait une sorte d'inquiétude quant à ce secteur d'activité. A une étudiante qui demandait s'il y avait un espoir pour elle de trouver un travail rémunéré dans les métiers du livre, la directrice de Locus Solus ne lui a pas, dans sa réponse, laissé beaucoup d'illusions. On embauche, peut-être, mais au compte-gouttes. Les structures sont minuscules. Quand elles sont vraiment rentables, cela tient du miracle. La Bretagne ne possède pas de grande maison d'édition, seulement de petites entités, qui publient des livres certes, mais somme toute assez confidentiellement. Alain Rebours, qui représentait les éditions de poésie Isabelle Sauvage, et qui, avant de venir travailler près de Morlaix, a passé trente ans dans l'édition parisienne, précise que dans la capitale le climat est aussi à la déprime. Salariés mal payés, postes de plus en plus rares, recours imposé au bénévolat (cette plaie du travail culturel), l'édition reste un métier de prestige, mais réservé à une petite élite, à de très rares privilégiés. C'est presque une "communauté inavouable", précise Alain Rebours qui a lu ses classiques, et même, ajoute-t-il, une "communauté désœuvrée". Bilan peu encourageant, donc : y compris dans le domaine des livres pour enfants où, après des années prospères, la croissance stagne. La séance s'est terminée sur la question de l'édition en ligne. J'ai trouvé, à mon grand étonnement, les intervenants moins pessimistes que je n'aurais cru. Hervé Jaouen a bien pris la défense du livre papier, mais personne n'a évoqué la disparition (presque) annoncée du droit d'auteur. Personne n'a donc souligné la baisse du niveau intellectuel des productions éditoriales, qui en sera la conséquence inévitable et qui a déjà commencé. Un gros point d'interrogation, comme on le voit, dont l'importance n'est, je crois, pas encore clairement mise en perspective par tous ces professionnels du livre, éditeurs et auteurs. A la prochaine rencontre, peut-être, dans un an...

J'ai eu l'occasion de suivre hier à Brest, organisée par la faculté Victor-Segalen, une table ronde sur l'édition contemporaine, et plus spécifiquement en Bretagne. Des éditeurs étaient présents (Emgleo Breiz, Locus Solus, Alain Rebours pour les éditions Isabelle Sauvage) et quelques écrivains ou illustrateurs (Hervé Jaouen, bien connu des amateurs de littérature populaire, Hervé Lossec, ou encore la jeune Fanny Brulon). Je n'ai suivi que la dernière heure de débat, mais j'ai senti que pointait une sorte d'inquiétude quant à ce secteur d'activité. A une étudiante qui demandait s'il y avait un espoir pour elle de trouver un travail rémunéré dans les métiers du livre, la directrice de Locus Solus ne lui a pas, dans sa réponse, laissé beaucoup d'illusions. On embauche, peut-être, mais au compte-gouttes. Les structures sont minuscules. Quand elles sont vraiment rentables, cela tient du miracle. La Bretagne ne possède pas de grande maison d'édition, seulement de petites entités, qui publient des livres certes, mais somme toute assez confidentiellement. Alain Rebours, qui représentait les éditions de poésie Isabelle Sauvage, et qui, avant de venir travailler près de Morlaix, a passé trente ans dans l'édition parisienne, précise que dans la capitale le climat est aussi à la déprime. Salariés mal payés, postes de plus en plus rares, recours imposé au bénévolat (cette plaie du travail culturel), l'édition reste un métier de prestige, mais réservé à une petite élite, à de très rares privilégiés. C'est presque une "communauté inavouable", précise Alain Rebours qui a lu ses classiques, et même, ajoute-t-il, une "communauté désœuvrée". Bilan peu encourageant, donc : y compris dans le domaine des livres pour enfants où, après des années prospères, la croissance stagne. La séance s'est terminée sur la question de l'édition en ligne. J'ai trouvé, à mon grand étonnement, les intervenants moins pessimistes que je n'aurais cru. Hervé Jaouen a bien pris la défense du livre papier, mais personne n'a évoqué la disparition (presque) annoncée du droit d'auteur. Personne n'a donc souligné la baisse du niveau intellectuel des productions éditoriales, qui en sera la conséquence inévitable et qui a déjà commencé. Un gros point d'interrogation, comme on le voit, dont l'importance n'est, je crois, pas encore clairement mise en perspective par tous ces professionnels du livre, éditeurs et auteurs. A la prochaine rencontre, peut-être, dans un an...

05:04 Publié dans Livre | Tags : brest, faculté victor segalen, écrire et éditer à l'ouest, table ronde, emgleo breiz, locus solus, isabelle sauvage, hervé jaouen, hervé lossec, fanny brulon, alain rebours, maisons d'édition en bretagne, édition parisienne, déprime, petite élite, communauté inavouable, communauté désoeuvrée, livres pour enfants, édition en ligne, disparition du droit d'auteur, baisse du niveau intellectuel | Lien permanent | Commentaires (0)

15/02/2014

Le français, langue vivante

On n'en a pas toujours conscience, mais le français n'est pas encore une langue morte. Il suffit par exemple de feuilleter le fort volume, C'est comme les cheveux d'Eléonore (éd. Balland, 2010), de Charles Bernet et Pierre Rézeau, pour s'en convaincre un peu. C'est un recueil des "expressions du français quotidien", que les auteurs ont été chercher partout : dans la littérature de gare, les polars, ou encore sur Internet. Nos contemporains s'expriment volontiers de manière très colorée. Ils aiment le poids des mots, et surtout la fraîcheur des expressions. Leur inventivité en la matière n'a aujourd'hui rien à envier à l'argot d'hier, qui continue parfois à les inspirer. On se dit d'ailleurs que les écrivains feraient bien d'en prendre de la graine, eux dont la langue demeure trop souvent grise, sans relief. Et c'est dommage, vu les possibilités !

Un petit exemple, entre mille, qui a retenu mon attention : l'expression "ravitaillé par les corbeaux". On l'utilise pour signifier qu'un endroit est vraiment perdu, que c'est un no man's land loin de toute civilisation. Elle est inspirée d'un passage de la Bible, au Premier livre des Rois, 17, 4-6 : "Tu boiras au torrent et j'ordonne aux corbeaux de te donner à manger là-bas." Quand on a habité un certain temps à la campagne, comme ce fut mon cas, on ne peut qu'apprécier cette image, sans effort particulier d'imagination. Je suis par conséquent assez surpris de voir que dans la Bible "Bayard" (2001), les traducteurs ont remplacé "corbeaux" par "Arabes", à cause du contexte et en "modifiant légèrement la vocalisation". Voilà une traduction qui, se voulant trop littérale, trahit l'esprit du texte original. Cela coupe la chique à la tradition, on ne peut que le regretter.

En étudiant encore d'autres expressions contemporaines, qui ont parfaitement cours, mais restent parfois méconnues (question de milieu social), je pensais à ce que ne cessait de dire un Céline, pour expliquer en quoi consistait son travail. Car tous ces mots, toutes ces locutions, il ne suffit pas non plus de les ressortir gratuitement. Il faut les avoir mâchés, ruminés, se les être appropriés. Il faut les faire naître, leur donner vie à nouveau. La culture n'est pas autre chose, bien sûr. Céline l'écrit dans une lettre de 1951 à Albert Paraz : "Les écrivains français renient la langue française, ils préfèrent la langue française en traduction — soit le français mort ! C'est beaucoup plus facile que le français vivant — Cette bonne blague ! Peu à peu tu vois on enterrera le français — on le remplacera par le faux français — du décalqué des 'génies américains' — ..." Ces lignes vigoureuses sont hélas prophétiques, et auraient pu servir d'exergue aux Cheveux d'Eléonore.

15:42 Publié dans Livre | Tags : c'est comme les cheveux d'éléonore, expressions du français quotidien, argot, ravitaillé par les corbeaux, bible, tradition, louis-ferdinand céline, albert paraz | Lien permanent | Commentaires (0)

27/01/2014

Le métier de vivre

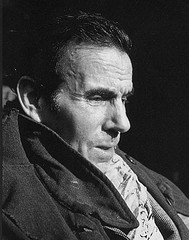

C'est un métier que les écrivains seuls exercent à plein temps, dans la mesure où ils trouvent leur matière principale dans ce qui leur arrive personnellement. Même le hasard s'adresse à eux, alors. Quelle autre profession (est-ce une profession, d'ailleurs ? plutôt un sacerdoce) présenterait une telle adéquation entre ce qui est vécu et ce qui est source d'inspiration et d'écriture ? Le désœuvrement de l'écrivain est donc constitutif de son travail, même chez ceux qui ont à côté un métier pour subsister chichement, survivre, un métier qui, cependant, souvent les entrave, les retarde. Perdre du temps à ne rien faire est, pour écrire, une exigence nécessaire (mais non pas suffisante, certes). Ceci, pour donner de la place au rêve, ou à l'angoisse, à l'ennui, etc. Ressentir vivement cette souffrance ou cette joie n'est jamais en pure perte pour l'art. Typique de cet état d'esprit est, me semble-t-il, la remarque très réaliste de Roland Dubillard (photo) dans ses Carnets en marge : "Moi, chaque matin, je me trouve devant un jour vide. Il va falloir que je le meuble de toutes pièces." Il y a de l'acte gratuit, dans l'écriture. Elle pourrait ne pas avoir lieu. C'est une "lutte" excessivement délicate, risquée, mortelle, au cours de laquelle on s'affronte à la vie considérée comme un mystère à résoudre — ou aussi bien à ne pas résoudre, du reste. D'où par conséquent, sans doute, le fait que le suicide touche autant d'écrivains...

11:44 Publié dans Livre | Tags : le métier de vivre, écrivains, écriture, désoeuvrement, rêve, angoisse, ennui, roland dubillard, carnets en marge, suicide | Lien permanent | Commentaires (4)

28/12/2013

Diderot

Pour le tricentenaire de sa naissance (5 octobre 1713), on ne s'est pas pressé pour parler de Diderot. Bien sûr, quelques colloques ont été organisés, mais à l'abri du public, réservés aux universitaires. Quelques livres aussi sont parus, mais rares et de diffusion restreinte. Comme si la lumière que nous offrait ce grand esprit des Lumières n'était plus faite pour nous. Il se trouve en réalité que Diderot est l'un de nos classiques les plus stimulants, celui dont la lecture ne cesse de nous apporter du neuf. Diderot nous inspire, nous motive, nous communique sa joie de vivre et de penser. Ainsi, je voudrais attirer votre attention sur un ouvrage collectif tout à fait original, Diderot, pour tout savoir, sorti pour l'occasion aux éditions Les Cahiers de l'Egaré. Une trentaine d'écrivains, auteurs de fiction ou de théâtre, essayistes, artistes divers, ont été réunis pour lui rendre hommage à travers de courts textes, dans lesquels ils laissent libre cours à leur imagination la plus débridée. Le résultat est très divertissant, très vivant surtout. Comme par un réflexe naturel, sans nulle peur des anachronismes, les auteurs transposent à l'époque moderne les personnages ou situations des romans et dialogues de Diderot. Lui-même apparaît parfois, et ne se prive pas de prendre la parole. Cela va de soi. On aurait presque envie, après cette lecture, d'aller refaire un tour au Palais-Royal, histoire de se répéter à soi-même, comme pour se venger du temps perdu : "Mes pensées, ce sont mes catins !"

Diderot, pour tout savoir. Ed. Les Cahiers de l'Egaré (http://cahiersegare.over-blog.com).

16:51 Publié dans Livre | Tags : diderot, tricentenaire de diderot, les cahiers de l'égaré, palais-royal | Lien permanent | Commentaires (3)

26/12/2013

Italo Svevo ou l'attente

Quand la Première Guerre mondiale éclate, un sentiment de fin du monde envahit la ville de Trieste. Certains la quittent, pour aller se réfugier au loin. Italo Svevo choisit de ne pas bouger, et de mettre à profit cette parenthèse, ce désœuvrement forcé, pour écrire, et commencer la rédaction de ce grand roman qui deviendra La Conscience de Zeno. On doit sans doute ce chef-d'œuvre à la guerre et à l'ennui auquel Svevo a été confronté, un ennui qu'en temps normal il connaissait déjà si bien ! Il le décrit dans un passage du roman : "Mon cabinet de travail était magnifiquement aménagé. L'ennui vint pourtant m'y trouver. L'ennui ou plutôt une sorte d'anxiété car, s'il me semblait sentir en moi la force de travailler, je demeurais dans l'attente d'une tâche que la vie m'imposerait." Lignes caractéristiques d'un tempérament inquiet, irrésolu, qui se développe à merveille sous la douce contrainte d'une société où l'oisiveté ne rend cependant pas libre la conscience. Avec Svevo, c'est tout l'ancien monde qui vacille, et avec lui les certitudes humaines. Est-ce sérieux d'être un homme ? Il aimerait le montrer. Mais, toujours englué dans cette "attente d'une tâche" à venir, par une sorte de défaitisme profond, Svevo comprend que c'est sa faiblesse qui, fatalement, triomphera. C'est elle qui aura le dessus, le dernier mot.

Quand la Première Guerre mondiale éclate, un sentiment de fin du monde envahit la ville de Trieste. Certains la quittent, pour aller se réfugier au loin. Italo Svevo choisit de ne pas bouger, et de mettre à profit cette parenthèse, ce désœuvrement forcé, pour écrire, et commencer la rédaction de ce grand roman qui deviendra La Conscience de Zeno. On doit sans doute ce chef-d'œuvre à la guerre et à l'ennui auquel Svevo a été confronté, un ennui qu'en temps normal il connaissait déjà si bien ! Il le décrit dans un passage du roman : "Mon cabinet de travail était magnifiquement aménagé. L'ennui vint pourtant m'y trouver. L'ennui ou plutôt une sorte d'anxiété car, s'il me semblait sentir en moi la force de travailler, je demeurais dans l'attente d'une tâche que la vie m'imposerait." Lignes caractéristiques d'un tempérament inquiet, irrésolu, qui se développe à merveille sous la douce contrainte d'une société où l'oisiveté ne rend cependant pas libre la conscience. Avec Svevo, c'est tout l'ancien monde qui vacille, et avec lui les certitudes humaines. Est-ce sérieux d'être un homme ? Il aimerait le montrer. Mais, toujours englué dans cette "attente d'une tâche" à venir, par une sorte de défaitisme profond, Svevo comprend que c'est sa faiblesse qui, fatalement, triomphera. C'est elle qui aura le dessus, le dernier mot.

15:47 Publié dans Livre | Tags : italo svevo, la conscience de zeno, trieste, ancien monde, première guerre mondiale, désoeuvrement, ennui, attente | Lien permanent | Commentaires (0)

17/12/2013

Flaubert

Une nouvelle édition de Flaubert est toujours l'occasion de le relire. La Pléiade nous propose aujourd'hui deux tomes des Œuvres complètes, dont le tome III qui réunit Madame Bovary et Salambô notamment. On n'avait certes pas oublié que cela se dégustait merveilleusement. Je m'étais intéressé il y a peu à L'Education sentimentale, et, en reprenant Madame Bovary, je m'aperçois combien tout était déjà dans ce roman. Une chose parfaitement étrange venue d'ailleurs. De la planète Mars. Relisons par exemple la page, retirée par Flaubert à contrecœur dans la version définitive, qui décrit la fameuse "panogaudopole", le jouet offert aux enfants Homais. Tout l'art du romancier s'inscrit dans cette quintessence postmoderne. Cette Pléiade vaut le détour. L'appareil critique est assez bon. La notice pour Madame Bovary, de Jeanne Bem, que j'ai lue avec attention, est excellente. C'est clair, jamais pédant, cela donne envie d'aller plus loin. Les notes qui accompagnent le texte ne sont pas trop nombreuses, juste ce qu'il faut. A la suite, nous avons le réquisitoire et la plaidoirie du procès, histoire de nous faire notre petite idée. Manque peut-être à tout ceci ce qu'ont écrit Baudelaire et Barbey d'Aurevilly à la parution du roman. Dans l'édition de Jacques Neefs, au Livre de Poche, on trouvait ces critiques, et dieu sait si le jugement de Baudelaire, surtout, avait été perspicace, découvrant en Flaubert un frère en "modernité". Je ne sais trop comment définir ce dernier terme. "Modernité", "postmoderne"... peu importe. Tout cela à la fois, peut-être. Qui faisait quand même dire à Baudelaire : "Une véritable œuvre d'art n'a pas besoin de réquisitoire. La logique de l'œuvre suffit à toutes les postulations de la morale, et c'est au lecteur à tirer les conclusions de la conclusion." Et ne sommes-nous pas désormais les enfants perdus de cette morale, à la recherche d'un éventuel réquisitoire ?

Une nouvelle édition de Flaubert est toujours l'occasion de le relire. La Pléiade nous propose aujourd'hui deux tomes des Œuvres complètes, dont le tome III qui réunit Madame Bovary et Salambô notamment. On n'avait certes pas oublié que cela se dégustait merveilleusement. Je m'étais intéressé il y a peu à L'Education sentimentale, et, en reprenant Madame Bovary, je m'aperçois combien tout était déjà dans ce roman. Une chose parfaitement étrange venue d'ailleurs. De la planète Mars. Relisons par exemple la page, retirée par Flaubert à contrecœur dans la version définitive, qui décrit la fameuse "panogaudopole", le jouet offert aux enfants Homais. Tout l'art du romancier s'inscrit dans cette quintessence postmoderne. Cette Pléiade vaut le détour. L'appareil critique est assez bon. La notice pour Madame Bovary, de Jeanne Bem, que j'ai lue avec attention, est excellente. C'est clair, jamais pédant, cela donne envie d'aller plus loin. Les notes qui accompagnent le texte ne sont pas trop nombreuses, juste ce qu'il faut. A la suite, nous avons le réquisitoire et la plaidoirie du procès, histoire de nous faire notre petite idée. Manque peut-être à tout ceci ce qu'ont écrit Baudelaire et Barbey d'Aurevilly à la parution du roman. Dans l'édition de Jacques Neefs, au Livre de Poche, on trouvait ces critiques, et dieu sait si le jugement de Baudelaire, surtout, avait été perspicace, découvrant en Flaubert un frère en "modernité". Je ne sais trop comment définir ce dernier terme. "Modernité", "postmoderne"... peu importe. Tout cela à la fois, peut-être. Qui faisait quand même dire à Baudelaire : "Une véritable œuvre d'art n'a pas besoin de réquisitoire. La logique de l'œuvre suffit à toutes les postulations de la morale, et c'est au lecteur à tirer les conclusions de la conclusion." Et ne sommes-nous pas désormais les enfants perdus de cette morale, à la recherche d'un éventuel réquisitoire ?

20:36 Publié dans Livre | Tags : flaubert, la pléiade, madame bovary, panogaudopole, baudelaire, modernité, postmoderne | Lien permanent | Commentaires (0)

30/11/2013

Albert Cossery (1913-2008)

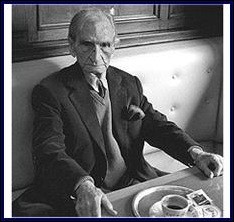

Ecrivain rare et discret, Albert Cossery habitait depuis la Guerre dans une petite chambre de l'hôtel La Louisiane, rue de Seine, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. On l'apercevait parfois, élégante silhouette, en début d'après-midi, au Café de Flore, installé à une table et contemplant de son œil d'aigle les jolies femmes. Né le 3 novembre 1913 au Caire, il aurait eu cent ans ce mois-ci. Ses romans ont un caractère indéfinissable. Au fond, Cossery était avant tout un philosophe, qui aura essentiellement vécu pour vivre et illustrer sa philosophie si singulière : une philosophie du désœuvrement. Il avait coutume, paraît-il, de dire en montrant ses belles mains immobiles : "Tu vois, elles n'ont pas travaillé depuis trois mille ans..." Se plonger dans ses livres est une véritable cure de jouvence, un rafraîchissement de l'esprit. On se réconcilie avec l'existence. On accède à l'essentiel. Dans Mendiants et orgueilleux, il écrivait par exemple ceci : "En fait, c'était sous le couvert de cette prétendue absurdité du monde que se perpétuaient tous les crimes. L'univers n'était pas absurde, il était seulement régi par la plus abominable bande de gredins qui eût jamais souillé le sol de la planète. En vérité, ce monde était d'une cruelle simplicité, mais les grands penseurs à qui avait été dévolue la tâche de l'expliquer aux profanes ne pouvaient se résoudre à l'accepter tel quel, de peur d'être taxés d'esprits primaires." Ce n'est pas pour rien que Cossery avait été l'ami de Jean Genet, et surtout d'Albert Camus. Je me demande d'ailleurs si la postérité, dans sa grande sagesse, ne retiendra finalement pas davantage Cossery que Camus dans son panthéon. J'aime beaucoup Camus, mais le "pharaon" Cossery me semble tellement plus radical et subversif dans sa cohérence naturelle ! Nous avons d'ailleurs de la chance : les romans de Cossery sont parfaitement disponibles, grâce à l'éditrice Joëlle Losfeld, qui veille sur la destinée posthume de son prestigieux auteur et ami. Ainsi, vous n'aurez aucune excuse de passer à côté de cette œuvre indispensable, durant votre courte vie. La révélation est là, qui vous tend les bras...

08:33 Publié dans Livre | Tags : albert cossery, saint-germain-des-prés, désoeuvrement, mendiants et orgueilleux, jean genet, albert camus, subversion | Lien permanent | Commentaires (1)

27/11/2013

Quelque chose échappe

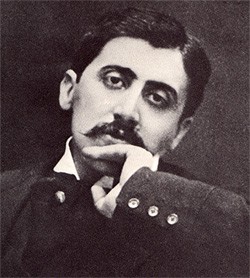

La littérature, contrairement à la philosophie, n'a pas la prétention de tout dire. Elle affirmerait même volontiers que quelque chose lui échappe. Quand je lis une fiction, un poème, je suis en quête de ce qui est au-delà de l'œuvre, qui l'excède obscurément. Deleuze s'est un peu fourvoyé, dans son livre sur Proust, en tentant d'expliquer schématiquement la théorie du temps dans La Recherche. Bien loin de nous éclairer, il nous fait regretter l'élaboration parfois impalpable en jeu dans le roman. Au fond, ce qu'on désire avant tout, c'est ressentir : telle est l'expérience littéraire qui absorbe et fascine le lecteur, et non la formule rationnelle, dénuée de poésie et de tout sentiment, que voudrait nous transmettre une prétendue science. Le flou artistique, sorte de spirale infinie, est plus riche qu'un trait trop abrupt.

23:51 Publié dans Livre | Tags : littérature, philosophie, proust, deleuze, flou artistique, poésie, roman | Lien permanent | Commentaires (0)

17/11/2013

Guy Debord

Lorsque j'ai commencé à le lire, en 1988, Debord n'était prisé que par certains connaisseurs. Depuis, les choses ont bien changé. Tout le monde a un avis sur lui, maintenant. L'Etat français lui-même a tenu à racheter ses archives personnelles, au lieu de les laisser partir aux Etats-Unis, où à mon avis elles auraient été exploitées plus sérieusement qu'ici. Cette récupération a culminé récemment avec l'organisation d'une exposition consacrée à ce fonds, histoire de rentabiliser un peu l'opération. Beaucoup sont restés sceptiques, moi le premier, devant cette velléité de noyer le poisson. La pensée de Debord s'est imposée avec trop d'évidence pour être désormais effacée. Elle continuera à nous hanter longtemps, jusqu'au terme de notre course effrénée vers le chaos.

Quand on parlait avec lui de questions théoriques, Debord était souvent très susceptible. Sa Correspondance fourmille de ces psychodrames, sources multiples de rancœurs tenaces et même de haine. Avec Gérard Lebovici, à la fois son ami et son généreux mécène, les relations demeurèrent somme toute mystérieuses; la "phynance" est un sujet certes délicat, qu'il faut se garder d'ébruiter. Mais même dans ses Considérations de 1985, livre dans lequel Debord commente longuement la manière dont fut rapporté par la presse l'assassinat du producteur, on ne sent jamais, je crois, de véritable chaleur dans ce que Debord écrit de son ami. Tout reste assez protocolaire, certes tout à fait élogieux, mais plutôt en surface, bref très officiel. J'imagine que c'est de cette manière qu'à la Renaissance les grands peintres témoignaient de leur reconnaissance envers leurs bienfaiteurs. L'exigence du mécène, qui reste par définition en retrait, est induite par la nature même du mécénat, et acceptée tacitement par l'artiste. Debord a manifesté plus d'émotion publique avec quelques-uns de ses égaux, comme le peintre Asger Jorn, ou encore Ivan Chtcheglov. Ce dernier, fait notable, fut l'un des rares compagnons de l'aventure situationniste à qui Debord rendra hommage plus tard, dans un passage du film In Girum, en 1978, en le désignant comme "celui qui, en ces jours incertains, ouvrit une route nouvelle et y avança si vite". Chtcheglov est aussi le seul, à ma connaissance, à avoir sombré si définitivement dans "les forêts de la folie" — et donc, Debord semble le sous-entendre, le seul aussi à avoir été jusqu'au bout du projet situationniste; le suicide restant cependant l'autre alternative.

16:19 Publié dans Livre | Tags : guy debord, mécénat, ivan chtcheglov, asger jorn, folie, suicide, in girum imus nocte, gérard lebovici | Lien permanent | Commentaires (0)

11/11/2013

Edouard Levé

Quand j'habitais à la campagne, j'avais épinglé sur le mur de mon bureau, au-dessus de mon ordinateur, cette photo en noir et blanc d'Edouard Levé.Tout à côté, j'avais par ailleurs placé une reproduction d'un portrait de Michel Leiris peint par Francis Bacon – attendant rêveusement de posséder l'original. L'un et l'autre étaient là comme deux astres sombres, deux "désastres", grandes sources d'inspiration pour moi, pour ma vie, mes rares écrits. Je trouvais qu'ils avaient beaucoup de points communs, mais la mort prématurée de Levé a sans doute empêché de mettre entièrement au jour cette proximité. De Leiris, je reprenais souvent Le Ruban au cou d'Olympia; et d'Edouard Levé, surtout deux titres qui m'avaient littéralement fasciné : Autoportrait (2005) et Suicide (2008), tous deux publiés aux éditions P.O.L.

J'aimais la façon dont Edouard Levé en est venu à écrire, déplaçant son expérience d'artiste conceptuel vers une littérature de fragments. Livres discrets que les siens, peu nombreux, quasiment jansénistes, dans lesquels il faisait passer une désespérance ironique mais profonde. A force de se désosser soi-même au moyen d'une écriture au scalpel, presque blanche, de se gommer dans la superfluité des choses, Levé en est arrivé, en quelque sorte "objectivement", à l'idée de suicide comme à la conclusion de tout art conceptuel qui se respecte : un mouvement tautologique parfaitement circulaire, qui se referme sur lui-même et, surtout, ajouterai-je, pleinement contemplatif, pleinement passif, donc improductif, voire nihiliste. Le pendant de la contemplation est toujours le désœuvrement, avec ses conséquences les plus critiques. D'autres que lui ont choisi de se contenter de disparaître socialement, comme Stanley Brouwn; Edouard Levé, lui, a décidé de disparaître pour de bon, dix jours après avoir remis à son éditeur un manuscrit intitulé Suicide. "Performance artistique ultime", comme on l'a dit ? Ou plus intimement, logique personnelle poussée jusqu'au bout ? Tout cela en même temps, peut-être. Qui pourrait le savoir ? Dans son Autoportrait de 2005, Levé annonçait le programme dès la première phrase, restée fameuse : "Adolescent, je croyais que La Vie mode d'emploi m'aiderait à vivre, et Suicide mode d'emploi à mourir." Le conceptuel a fini par investir tout le terrain, ne laissant plus à ce qu'on appelle le narratif (le vécu, la vie matérielle) le moindre espace pour respirer. Ce pourrait être au reste une assez bonne définition de la dépression – et de l'art conceptuel lui-même ! Edouard Levé était génial et exemplaire.

11:56 Publié dans Livre | Tags : edouard levé, michel leiris, art conceptuel, nihilisme, suicide, dépression, stanley brouwn, la vie mode d'emploi | Lien permanent | Commentaires (0)

08/11/2013

L'Homme précaire et la Littérature

L'Homme précaire et la Littérature est le dernier ouvrage auquel Malraux ait travaillé, jusqu'à sa mort le 23 novembre 1976. Véritable somme de son expérience d'écrivain et de lecteur insatiable, il nous fait sentir tout ce que, derrière sa propre "légende", cet esprit particulièrement lucide envisageait comme avenir pour l'humanité. - Cet essai a été repris dans le volume VI des Œuvres complètes de Malraux, éditions Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade", 2010.

Dans L'Homme précaire et la Littérature, Malraux se demandait - question incongrue aujourd'hui - où était la place de la littérature. Entre l'Université et la N.R.F, le cœur de cet autodidacte ne balançait pas : "La littérature, l'art ne sont pas objets d'enseignement : on n'enseigne que leur histoire. Et les Sorbonnes n'ont pas plus enseigné la création chez les grands écrivains, qu'un siècle de cours de dessin industriel n'enseignait celle de Rembrandt. Désormais, nul ne l'ignore." Hélas, à l'époque même où Malraux écrivait ces lignes, le déclin de la N.R.F. était déjà bien entamé. Allait triompher la pensée de la French Theory dans les universités, surtout américaines, avec des auteurs comme Deleuze, Derrida ou Foucault qui, sous l'influence de Maurice Blanchot, eurent le dessein fondamental de nourrir la philosophie par la littérature, et la littérature par la philosophie. Ce travail théorique, certes passionnant, de haute lignée, eut néanmoins pour conséquence de privilégier à nouveau la sphère proprement universitaire, seule détentrice désormais de ce savoir complexe et abstrait. En tous les cas, pour revenir à Malraux, son jugement, lu à la lumière du présent, ne me paraît pas anodin. J'ai en effet la nostalgie d'un temps où la littérature servait réellement à quelque chose; par exemple, à relier vie quotidienne et pensée métaphysique, sans avoir à passer systématiquement par tous les raisonnements oiseux des sciences humaines, qui bannissent art et intuition. Je ne condamne évidemment pas cette nouvelle philosophie, dont les principaux représentants (et eux seuls, d'ailleurs) ont été des maîtres pour moi. Je me demande seulement si le moment ne serait pas venu de retrouver la chose littéraire, dans sa pureté première, allégée pour ainsi dire de ses apories théoriques. Je sens parfois ce mouvement émerger ici et là, qui n'est pas une régression, mais, replaçant le discours humain et le dialogue au premier plan, une confiance accrue dans les possibilités et les richesses de la vie.

16:14 Publié dans Livre | Tags : marlraux, french theory, n.r.f., université | Lien permanent | Commentaires (0)

06/11/2013

L'Apiculture selon Samuel Beckett

En cette saison de Prix littéraires, c'est le moment d'attirer l'attention sur un roman qui nous a plu. Pour donner des idées de lectures différentes peut-être, et sortir des sentiers battus. Martin Page, avec L'Apiculture selon Samuel Beckett (aux éditions de l'Olivier, 2013), me paraît l'exemple idéal.

Martin Page est un universitaire. Nul n'est parfait. Mais il a choisi, pour ce qui le concerne, d'écrire des romans. C'est ce qu'il avait de mieux à faire, et c'est une réussite. Dans L'Apiculture selon Samuel Beckett, il imagine un étudiant désargenté qui essaie de préparer une sombre thèse de sociologie, une de plus, et qui se voit heureusement embaucher par Samuel Beckett, le grand Samuel Beckett, afin d'effectuer un drôle de petit travail. Il s'agit d'inventer des archives, pour donner du grain à moudre aux futurs chercheurs universitaires, et surtout pour les égarer en les lançant sur de fausses pistes souvent farfelues. Ainsi pourront-ils pondre des thèses nouvelles, et nous, les lire, lecteurs éberlués.

Le personnage de Beckett est très réussi, dans cette fiction qui repose quand même sur quelques données biographiques réelles. On sent une grande affinité de Martin Page avec l'auteur de Godot. Ceux qui aiment Beckett ne seront pas dépaysés, et l'on se dit que la dérision ici à l'œuvre cache une véritable émotion, notamment dans la relation entre le vieux maître et son jeune employé. Ce dernier en apprendra finalement bien plus avec ce "travail" pour Beckett qu'avec sa thèse, qui reste, heureusement ! hors champ.

A mon humble avis, L'Apiculture selon Samuel Beckett est une lecture qu'on devrait rendre obligatoire, surtout auprès des écrivains de métier et, en particulier, des universitaires besogneux, qui font dans la lourdeur au lieu de chercher une récréation spirituelle dont nous avons aujourd'hui tous besoin.

11:36 Publié dans Livre | Tags : beckett, université, archives, apiculture, martin page | Lien permanent | Commentaires (1)