02/07/2021

Jean-Marie Rouart, à la recherche de nos valeurs perdues

Jean-Marie Rouart n’est pas seulement le romancier que l’on connaît : c’est aussi un commentateur très libre de la vie du monde, dont les analyses paraissent soit dans la presse, soit dans des ouvrages souvent inspirés, qui remuent ses lecteurs de droite, et, peut-être, de gauche. Le sujet qu’il traite dans ce nouvel essai, Ce pays des hommes sans Dieu, au titre qui dit tout, réunira sans doute les uns et les autres, tant le thème en est pressant, dramatique, poignant. Il s’agit en effet pour Jean-Marie Rouart de se demander si l’héritage chrétien de la France est en train de sombrer ou non, et d’évaluer une possible concurrence avec l’islam, qui a le vent en poupe.

Jean-Marie Rouart commence par nous expliquer d’où il parle. Il évoque son éducation chrétienne, se souvient des cérémonies religieuses dans son enfance qui nourrissaient tant son imagination. S’il perd la foi assez tôt, il convient qu’il a été marqué par cette tradition, et qu’il a probablement cherché dans l’art une compensation : « La pratique de l’art, écrit-il, m’apparut comme le canal de dérivation d’une foi perdue. »

Il ne peut s’empêcher d’être malheureux, aujourd’hui, lorsqu’il voit la religion de son enfance disparaître peu à peu, au profit d’un islam conquérant en pleine effervescence. Car si Rouart admire en connaisseur la religion catholique, cela ne l’empêche pas d’admettre que l’islam possède une très haute « spiritualité », « dont la part la plus connue, précise-t-il, est le soufisme ». Et Rouart de nous citer les représentants français les plus admirables des études islamiques, comme Louis Massignon ou René Guénon.

Ce n’est pas pour autant, bien entendu, qu’il faut abandonner à sa décadence la civilisation occidentale. Jean-Marie Rouart, inspiré par Renan, qu’il cite longuement, se dresse en défenseur tolérant mais vigoureux des valeurs chrétiennes de la France. « Ce qui me désole, note-t-il, c’est notre peu d’attachement à ce socle fondateur dont la disparition progressive risque d’ouvrir la porte à une autre aventure moins riche et moins glorieuse. Ou qui sait à l’islam ? » Voici donc Jean-Marie Rouart qui regarde du côté de Houellebecq, celui de Soumission. Ceci me semble très significatif.

Pour donner du recul à sa réflexion, Jean-Marie Rouart revient sur les grandes articulations de notre histoire nationale, du baptême de Clovis jusqu’au Concordat, de la Révolution jusqu’à la loi sur la laïcité de 1905. Rouart note d’ailleurs qu’il serait favorable à un nouveau concordat, comme celui de 1801 ‒ et ce n’est pas seulement sa passion pour Napoléon qui l’y incite. Il s’arrête également sur le Concile Vatican II, dont de Gaulle avait dit à Jean Guitton, nous apprend Rouart, qu’il était « l’événement majeur du XXe siècle ». Le moins qu’on puisse dire est que Jean-Marie Rouart estime désastreuses les conséquences du Concile : « Le merveilleux chrétien s’estompe au profit d’un prosaïsme religieux et d’une austérité qui ôte la soutane aux prêtres pour qu’ils ne soient pas trop différents des autres hommes. » Il cite aussi le mot définitif de l’écrivain Julien Green, dans son Journal, qui affirmait : « l’Église romaine est devenue protestante ».

Cette condamnation discutable et discutée du Concile Vatican II par Jean-Marie Rouart est un point qui mérite qu’on s’y attarde brièvement. Pour dire d’abord que cette « révolution » dans l’Église a été déclenchée, avant tout, à cause d’un déclin qui se profilait déjà dans les années soixante. Il fallait absolument tenter quelque chose. Vatican II a apporté une modernisation appréciable, même si elle n’est pas parfaite, reléguant aux oubliettes de l’histoire tous les excès dont la religion catholique s’était rendue coupable au fil des siècles. Vatican II a joué sur le long terme, et permis, du moins en théorie, le retour des fidèles dans le giron de l’Église. Et j’ajouterai que, désormais, depuis un motu proprio du pape Benoît XVI daté du 7 juillet 2007, il est loisible à nouveau, pour ceux qui le désirent, d’assister à la messe en latin en « la forme extraordinaire du rite romain ».

Là où, en revanche, Jean-Marie Rouart a bien raison d’insister, c’est sur la nécessité d’une reconstruction, qui nous demandera beaucoup de courage. « La solution, écrit-il en conclusion de son ouvrage, nous ne pouvons la trouver qu’en nous-mêmes. Dans cet héritage religieux et culturel qui a assuré notre force. C’est ce legs qui est menacé. » Jean-Marie Rouart, et il ne pouvait certes nous décevoir là-dessus, avance qu’un des « piliers de la nation française », c’est sa littérature, « le lien qui relie les Français entre eux ». En quelques pages particulièrement pertinentes, il nous dresse un constat de la situation, très alarmant ; là aussi, il faudra faire bien des efforts !

Jean-Marie Rouart, dans ce livre au cœur du débat, tisse une réflexion d’essayiste, mais en même temps, puisqu’il est romancier, une méditation littéraire, sur des questions qui ont acquis une importance vertigineuse, et dont la plus redoutable est sans aucun doute celle-ci : allons-nous pouvoir continuer à être des Français ? Ce pays des hommes sans Dieu apporte une contribution originale au débat actuel, dans le contexte très politique de la loi sur la séparation voulue par le président Macron.

Jean-Marie Rouart, Ce pays des hommes sans Dieu. Éd. Bouquins, 19 €.

10:17 Publié dans Livre | Tags : jean-marie rouart, héritage chrétien, foi, rené guénon, renan, spiritualité, houellebecq, clovis, vatican ii, littérature, loi sur la séparation, religion, france, civilisation | Lien permanent | Commentaires (0)

04/01/2021

Hérédité polonaise

J'avais retrouvé, dans les papiers de mon père, après sa mort en 2011, quelques rares lettres qu'il avait précieusement conservées, et, parmi elles, cinq qui lui venaient de sa grand-mère paternelle, Magdeleine Miriel, née Frièse (1878-1962). Elle était d'ascendance polonaise. C'est son grand-père paternel qui était polonais. Il vivait dans le Nord-Est du pays, dans la région de Bielsk. Comme beaucoup de Polonais, dans les années 1830, il dut se résoudre à émigrer vers la France, face à une russification particulièrement brutale. Les Frièse, comtes du Saint-Empire romain germanique, étaient une lignée de médecins. Leur nom est probablement d'origine allemande. Magdeleine Frièse épousa Émile Miriel en 1899 à Paris. Pour faire plus ample connaissance avec elle, je vous propose la retranscription d'une de ses lettres adressées à mon père. Elle date, comme les autres qu'a gardées celui-ci, de 1941. Magdeleine Frièse avait quitté le domicile familial de Brest, ville stratégique continuellement bombardée, pour se réfugier à Nantes. Son époux ("papé") était en revanche resté à Brest, retenu par des tâches administratives. Mon père, Henri, et son frère, Hervé, âgés respectivement de douze et onze ans, étaient alors en pension chez les jésuites à Vannes. C'est dans ce contexte compliqué que Magdeleine leur écrit cette série de lettres, d'une grande fraîcheur littéraire, où son tempérament aristocratique se révèle, selon moi, en filigrane. Dans la famille, Magdeleine était extrêmement appréciée, pour sa gentillesse, son intelligence, son aura naturelle de grande dame. Au physique, elle ressemblait un peu à Apolline de Malherbe, la journaliste de BFM, mais au moral, c'était plutôt Audrey Hedburn. Lorsque je me rends sur sa tombe, à Brest, au cimetière Saint-Martin, je me demande parfois ce que Magdeleine Frièse, "notre" Polonaise, m'aura transmis par atavisme : le goût des lettres, peut-être, et la mélancolie slave, aussi. Mais ceci est assez mystérieux... J'ai sélectionné la lettre suivante :

Messieurs Henri et Hervé Miriel Collège Saint François Xavier 3, rue Thiers Vannes

30 — 11 — [19]41

Mon cher Henri, c'est à Hervé que j'ai écrit la dernière fois, je ne lui avais pas encore écrit, c'était son tour, mais je lui avais bien recommandé de te la communiquer. Cette fois vous aurez chacun un petit mot de moi. Je vais bien, mais tante Yvonne a un rhume magistral, j'ai peur qu'elle nous le passe. Yves et Suzette sont à Paris, ils sont allés au baptême de la petite Marie-Claude de Sèvres. Papé m'écrit qu'il y a encore eu plusieurs bombardements sur le fond du port de l'arsenal et quelques bombardements sont tombés sur le quartier neuf de Saint-Martin, qui est tout proche, il y a eu quelques maisons touchées et plusieurs blessés, heureusement pas très gravement. — J'ai reçu aussi de bonnes nouvelles de vos parents, maman est bien remise, ils n'ont pas très chaud et le ravitaillement est bien difficile. Je sors tous les jours et cela me réussit, pourtant il fait assez froid, je trouve que ce climat me réussit mieux que celui de Brest, il est vrai que nous sommes bien plus éloignés de la mer. — J'ai été très peinée d'apprendre par papa que tes notes sont très mauvaises, comment n'as-tu pas le courage de te mettre sérieusement au travail ? à l'âge que tu as maintenant c'est désolant et tu fais tant de peine à ton père, qui a toujours été un si bon élève. D'autre part j'ai bien peur que tu aies à regretter de n'avoir pas mérité d'être récompensé, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Pourtant je prie chaque jour pour toi avec tant d'espoir que tu en sentes le bienfait et que tu réfléchisses à tes devoirs : travail et discipline. Je t'embrasse de tout mon cœur, mon cher petit. Ta mamé qui t'aime tant. M[agdeleine] Miriel.

07:19 Publié dans Histoire | Tags : brest, pologne, seconde guerre mondiale, correspondance, jésuites de vannes, nantes, littérature, tempérament slave, frièse | Lien permanent | Commentaires (1)

14/04/2019

Jean d'Ormesson, homme des Lumières

Jean d'Ormesson est mort le 5 décembre 2017, laissant derrière lui une aura de légèreté et de bonheur dont ses admirateurs et ses amis faisaient leur miel. Il n'y a pas à proprement parler de mystère autour de la personne et de l'œuvre de Jean d'Ormesson, personnage hypercélèbre. Mais le connaissait-on vraiment ? Dans le Dictionnaire amoureux qu'il lui consacre aujourd'hui, son ami Jean-Marie Rouart trace de lui un portrait passionnant, mettant en avant la longue familiarité qu'il a entretenue avec l'auteur du Juif errant. La figure complexe de Jean d'Ormesson apparaît sous la plume de Rouart avec une assez grande précision. Et Rouart de poser la question, en tentant d'y répondre : pourquoi avait-il tant de succès ?

La lecture de ce Dictionnaire amoureux nous convainc bien d'une chose : Jean d'Ormesson mettait la littérature plus haut que tout. C'est ce qu'il voulait réussir avant toute chose. Jean-Marie Rouart l'exprimait de la manière suivante, dans le texte, reproduit ici, qu'il écrivit pour Paris Match à la mort de son ami : "La littérature était son pays ; elle était sa religion ; elle était sa passion. Il n'a jamais vécu que pour elle, par elle. Il la vivait, la respirait en tout." La vie de Jean d'Ormesson s'est déroulée dans cette proximité avec les livres, et Rouart nous dit d'ailleurs que c'est ce qui avait noué son amitié avec lui. Les amitiés littéraires jouent un grand rôle, dans ce Dictionnaire amoureux, que traversent aussi bien Paul Morand que Kléber Haedens, et tant d'autres.

C'est l'occasion aussi pour Jean-Marie Rouart de s'intéresser aux goûts littéraires de Jean d'Ormesson, et à sa conception de la littérature en tant qu'écrivain. Cette question est, me semble-t-il, particulièrement intéressante, et traverse en tout cas de nombreux articles de ce Dictionnaire. Jean-Marie Rouart le note : "Jean d'O s'est toujours plus intéressé aux tentatives novatrices en matière romanesque qu'à ceux qui continuaient à écrire dans une veine relativement classique." Il n'aimait pas du tout Zola, par exemple, et lui préférait des auteurs comme Perec ou Borges. On sait qu'il appréciait beaucoup Aragon. Dans le style qu'il utilise lui-même, Jean d'Ormesson "évite la solennité romantique", pourtant typique de son cher Chateaubriand.

Au fil de son œuvre, Jean d'Ormesson a fait preuve d'un élan postmoderne indiscutable. Cette "déconstruction" du roman peut aussi faire penser à celle d'un Philippe Sollers. Leur pensée s'incarne dans une référence au XVIIIe siècle, comme le voit bien Jean-Marie Rouart : "littérairement, Jean restait marqué par le rationalisme des Lumières, alors que je baignais dans le romantisme du XIXe siècle". Les romans de Jean d'Ormesson expriment une profonde nostalgie du "je" littéraire, devenu difficile à saisir dans un monde toujours plus trouble et confus. Ils manifestent, face à la destruction du sujet, face à la mort de l'homme, une résistance joyeuse, mais peut-être vouée à l'échec. Jean d'Ormesson, adepte de la douceur de vivre, fut cet habitant paradoxal de notre époque, qu'il a aimée, sans cependant vouloir en éprouver les malheurs. Jean-Marie Rouart a bien perçu cette singularité, qu'il résume ainsi, et qui fait peut-être de Jean d'Ormesson un "écrivain pour écrivains" : "À la manière des philosophes du XVIIIe siècle illustrant dans leurs essais ou leurs romans les arguments de Locke, de Leibniz ou de Newton, il tricote ses romans sur des thèmes qui appartiennent à la philosophie."

Cette réhabilitation des Lumières est aussi celle d'un temps où la littérature régnait avec le concours de la langue française. Jean d'Ormesson a su nous en faire goûter le lointain éclat, redevenu vivant et peut-être source d'inspiration pour nous qui, dans l'usure du siècle, nous en sommes trop éloignés.

Jean-Marie Rouart, Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson. Éd. Plon, 25 €.

12:35 Publié dans Livre | Tags : jean d'ormesson, jean-marie rouart, dictionnaire amoureux, littérature, roman, paul morand, chateaubriand, sollers, déconstruction, siècle des lumières, postmoderne, georges perec, borges | Lien permanent | Commentaires (0)

26/06/2018

Nécessité de Kierkegaard

L'entrée de Kierkegaard (1813-1855) dans la collection de la Pléiade est un événement fort de la vie intellectuelle. Il en est ainsi, d'abord parce qu'il s'agit de traductions nouvelles, pour un choix d'œuvres qui couvrent toute la vie du philosophe. Ensuite, parce que, comme souvent dans la Pléiade, l'édition est excellente (préface, notices et notes) ; on la doit à un grand spécialiste de la littérature scandinave, Régis Boyer, qui y a travaillé jusqu'à sa mort. Il est faux de dire par exemple que les lecteurs ne lisent, dans une Pléiade, que la préface, et que son seul intérêt serait bibliophilique. Une Pléiade comme celle-ci se déguste au contraire in extenso, et pour avoir les deux volumes de Kierkegaard entre les mains, je peux assurer que le jeu en vaut la chandelle. S'il faut partir cet été avec deux livres en vacances, ce seront ceux-ci.

On connaît grosso modo la pensée de Kierkegaard, son existence dans le petit Danemark, sa silhouette de dandy, et surtout son influence considérable sur la littérature et la philosophie du XXe siècle. Le père de l'existentialisme sartrien, c'est lui, sans parler de tout ce qu'ont pu y puiser un Heidegger, un Wittgenstein, et, bien sûr, un Kafka. "Car Kierkegaard ne cesse de provoquer et d'inspirer, prévient Régis Boyer. La diffusion de cette œuvre dans le monde est impressionnante et continue de surprendre." À en relire aujourd'hui les grandes étapes, on se dit qu'elle a toujours quelque chose de neuf et d'essentiel à nous dire.

Un des grands attraits de Kierkegaard est, me semble-t-il, qu'il n'est pas titulaire d'un genre précis. Ses études de théologie, dans sa jeunesse, l'ont amené à sortir des sentiers battus de la philosophie et à s'intéresser aux questions universelles. Régis Boyer écrit ainsi, pour tenter de le définir : "on le croit philosophe, il se dit non philosophe, auteur religieux plutôt ou même poète du religieux. Toujours, en tout cas, à la limite de la philosophie et de ce qui n'est pas elle."

La grande découverte de Kierkegaard, qui en fait un auteur tellement aimé, réside dans le fait d'avoir donné "la préséance à la subjectivité saisie en son sens le plus radical". Après l'époque précédente des systèmes philosophiques clos sur eux-mêmes, comme chez Hegel, ce retour vers le sujet humain était une sorte de respiration grandiose dans la pensée. Kierkegaard pouvait ainsi asséner sa conviction première : "Seule, la vérité qui édifie est vérité pour soi." On imagine tout ce qu'une telle conviction put entraîner comme conséquences fortes, notamment à propos de la grande question de la liberté qui habite ou non l'homme. Pour Kierkegaard, à chaque fois que l'homme décide d'une chose, dans un déferlement de contingence infinie, il opère comme un saut dans le vide. Ce n'est pas sans raison que Kierkegaard sera, avant tout, le penseur de l'angoisse existentielle. "L'angoisse est le vertige de la liberté", dira-t-il dans Le Concept d'angoisse.

Ces deux volumes de la Bibliothèque de la Pléiade permettent un parcours passionnant dans l'œuvre du Danois (il y manque seulement, faute de place, un jalon pourtant important, le Post-scriptum aux miettes philosophiques de 1846). Les différents registres de l'écrivain sont présents, de Ou bien... Ou bien, en passant par La Reprise, jusqu'à des écrits plus proprement religieux et qu'on lisait moins. C'était dommage, car on y retrouve le style unique et subversif du dernier Kierkegaard, le pamphlétaire qui ferrailla durement avec l'Église de son temps jusqu'à s'en exclure irrémédiablement. Pour avoir voulu, à la fin de sa courte vie, "rétablir le christianisme dans la chrétienté", ainsi qu'il l'exprimait lui-même dans une formule volontairement provocatrice, Kierkegaard est mort dans la solitude et le quasi-dénuement. Tel est souvent le prix de la probité et du génie.

Kierkegaard, Œuvres, tomes I & II. Textes traduits, présentés et annotés par Régis Boyer, avec la collaboration de Michel Forget. Éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 62 & 63 €.

15:17 Publié dans Livre | Tags : kierkegaard, bibliothèque de la pléiade, régis boyer, dandy, littérature, philosophie, heidegger, wittgenstein, kafka, sartre, existentialisme, subjectivité, angoisse, christianisme, théologie | Lien permanent | Commentaires (1)

22/08/2017

Saint Augustin en Bouquins

Il y a des lectures qui demandent du temps. Je vous dis aujourd'hui quelques mots des Sermons sur l'Écriture de saint Augustin, publiés en 2014, parce que je viens juste de les terminer. La collection "Bouquins" de chez Laffont avait eu l'heureuse idée de les republier alors, sous la houlette de Maxence Caron, et dans une traduction du XIXe siècle. C'est ainsi 1500 pages de texte qui étaient proposées au public du XXIe siècle. Dans sa préface, Maxence Caron partait d'un constat pessimiste : "Notre époque est la première depuis saint Augustin à ne pas avoir accès aux Sermons de saint Augustin. Leur dernière publication remonte à cent cinquante années. C'était au XIXe siècle. Le XXe siècle français ne les publia donc pas." Maxence Caron écrivait cela en 2014, et l'on peut donc dire que cette publication des cent quatre-vingt-trois Sermons sur l'Écriture fut un événement, sachant qu'il y a en tout cinq cents sermons de la main du saint. À la lecture de cette somme théologique, et malgré une traduction qui aurait eu avantage à être révisée, on est évidemment pris par l'écriture éblouissante de saint Augustin, et l'on découvre avec un plaisir grandissant ce qui nous avait été dissimulé pendant si longtemps. Cette prose, grâce à ses références constantes à la Bible, n'est jamais pesante ni même austère. Il faut voir avec quelle sensibilité esthétique saint Augustin nous parle, deux sermons durant, du Notre Père, cette prière d'une simplicité extrême où le moindre faux pas aurait été sacrilège. Mais non, jusqu'aux confins de l'Apocalypse de Jean, saint Augustin garde une même rigueur fascinante pour nous confirmer ce que, du reste, nous savions déjà : que les Écritures saintes sont l'un des plus beaux réservoirs de littérature qui soit au monde. Et vraiment, l'on se dit qu'il faut posséder dans sa bibliothèque ces Sermons d'une des figures les plus attachantes du christianisme, à côté de ses fameuses Confessions.

Saint Augustin, Sermons sur l'Écriture. Traduction de l'abbé Jean-Baptiste Raulx. Édition établie et préfacée par Maxence Caron. Éd. Laffont, "coll. Bouquins", 2014, 33 €.

11:28 Publié dans Livre | Tags : saint augustin, sermons sur l'écriture, laffont, collection bouquins, maxence caron, la bible, apocalypse de jean, littérature, christianisme | Lien permanent | Commentaires (0)

16/06/2017

Le punk, avant-garde apocalyptique

Né vers la fin des années 70, le mouvement punk condense toutes les contradictions de nos sociétés spectaculaires-marchandes. Dans un épais ouvrage historique, qui fait le tour de la question, Caroline de Kergariou retrace cette anti-épopée musicale, qui a d'ailleurs influencé bien d'autres domaines de l'art et de la culture (en particulier une certaine littérature) jusqu'à aujourd'hui. D'où l'intérêt de ce travail quasi exhaustif, pour qui s'intéresse aux avant-gardes, de leur naissance à leur héritage éparpillé. Le punk connaît un point d'intensité fulgurant en juin 1977, éclatant en plein cœur de la scène internationale. La musique des Sex Pistols se veut avant tout "chaos", comme un long cri de révolte. Caroline de Kergariou décrit avec précision comment cette déflagration artistique arrive au jour. Il y a incontestablement une filiation avant-gardiste, en provenance peut-être du dadaïsme puis du surréalisme, mais aussi de la pensée situationniste qui marque la contre-culture de l'époque. Il y a surtout le contexte économique, avec les premiers symptômes de la crise qui commence (même si la plupart des musiciens punks ne sont pas issus de milieux populaires, contrairement à ce que laisse entendre une légende trop répandue). Cela crée une osmose favorable à des manifestations extrêmes de l'art, prônant une forme radicale, un nihilisme exacerbé. Une pléthore de groupes musicaux va se constituer pendant quelques années, dont Caroline de Kergariou retrace les aventures sur tous les continents. Elle le fait avec la bonne distance, entre ironie et sérieux sociologique, dans un style remarquable, notons-le, qui fait passer avec élégance bien des exagérations propres à une époque qui en fut friande. Elle a raison de souligner le "dandysme" des punks, ainsi que "le potentiel toujours vivant de protestation et de contestation qui est attaché au mouvement". Nihiliste, ce mouvement punk le fut et l'est resté jusqu'à nos jours, dans ses derniers soubresauts, avec aussi "la conviction profonde, comme l'écrit Caroline de Kergariou, qu'il est inutile, voire vain, de chercher à changer le monde". En ceci, ne pourrait-on pas dire que le punk est toujours en phase avec notre temps et donc toujours aussi moderne ?

Caroline de Kergariou. No Future. Une histoire du punk, 1974-2017. Éd. Perrin. 27 €.

11:19 Publié dans Livre | Tags : mouvement punk, caroline de kergariou, no future, art, culture, littérature, avant-gardes, sex pistols, chaos, dadaïsme, surréalisme, pensée situationniste, contre-culture, nihilisme, dandysme | Lien permanent | Commentaires (0)

15/05/2017

Personnages féminins

La littérature a eu l'occasion de donner de très beaux personnages féminins, en particulier dans le roman, sans parler en poésie de certaines évocations inoubliables. Il n'en demeure pas moins que les auteurs ont mis dans leurs portraits une certaine ambiguïté, qui était la vie même. Madame Bovary reste un tour de force, qui n'éclipse pas d'autres tentatives ultérieures. Je n'en prendrai que deux exemples, qui me semblent aller dans un sens spécifiquement moderne, et qui n'occultent pas ce que le thème peut avoir de richesse contradictoire.

Prenons d'abord ce petit extrait de Martin Eden de Jack London, roman plus ou moins autobiographique et dans lequel on a soupçonné longtemps l'auteur d'annoncer son propre suicide :

"Il ne l'avait jamais vraiment aimée, il le savait à présent. Il avait aimé une Ruth idéale, un être éthéré, sorti tout entier de son imagination, l'inspiratrice ardente et lumineuse de ses poèmes d'amour. La vraie Ruth, celle de tous les préjugés bourgeois, marquée du sceau indélébile de la mesquinerie bourgeoise, celle-là, il ne l'avait jamais aimée."

Dans la continuité, on pourrait citer au hasard tel passage d'un roman de Michel Houellebecq, mais je me tournerai à présent vers un poète très emblématique, Paul Celan. Dans un morceau de son recueil Partie de neige, il évoque ainsi sa relation avec sa femme Gisèle, distillant dans chaque mot une forme de malaise existentiel qui nous attrape et nous bouleverse :

"J'arpente ta trahison, / avec des fibules de chevilles / à toutes les articulations / de l'être, // des fantômes de miettes / sont vêlés / par tes tétins / de verre, // ma pierre est venue à toi, / grille ouverte par elle-même, toi / et ta cargaison intérieure / de vipères, // tu te fais mal à soulever / la plus légère de mes douleurs, // tu deviens visible, // un mort, un mort quelconque, tout à soi, / inverse les amures."

Dans ce "tu deviens visible" (du wirst sichtbar), il y a tout le phénomène littéraire et humain qui prend force, comme un constat défaitiste et une métamorphose finale de l'Éternel féminin.

13:34 Publié dans Livre | Tags : personnages féminins, littérature, madame bovary, martin eden, jack london, michel houellebecq, paul celan, partie de neige, malaise existentiel, suicide, éternel féminin | Lien permanent | Commentaires (0)

04/01/2016

Eduardo Lourenço : Montaigne, l'Europe et la saudade

J'ai commencé l'année avec un splendide petit livre, Une vie écrite, d'Eduardo Lourenço. Le philosophe portugais, spécialiste de la saudade, a l'art de baigner ses réflexions dans un sentiment d'élégant désespoir. Qu'il s'agisse de Montaigne, de l'Europe d'aujourd'hui, des poètes portugais (avec Pessoa), Lourenço parvient à les habiter d'une mélancolie évidente, en laquelle chaque lecteur, s'il va au fond de lui-même, se reconnaîtra avec délectation. Et pourtant, ce qu'il met si bien en évidence, c'est d'abord la décadence d'une Europe de la culture, phénomène non pas récent, mais qui date au moins de la fin de la Renaissance. Ce volume s'ouvre d'ailleurs avec une très belle étude sur Montaigne, publiée une première fois en 1992. En quelques pages pleines de perspicacité, Lourenço nous fait toucher du doigt combien la pensée de Montaigne peut nous être proche dans le moment que nous traversons. Il y a en effet cette prescience chez l'auteur des Essais que le monde est en train de changer de dimension, que le tragique arrive sans crier gare, et qu'il faudra beaucoup d'efforts (et de philosophie) pour y trouver un remède. Ainsi, de Montaigne à Pascal, jusqu'à Nietzsche, c'est un même mouvement à la fois de défaite et de résistance qui s'est confronté au cours désastreux de l'Histoire, avec un grand H. De manière logique, dans les quatre textes qu'il consacre ici à l'Europe actuelle, Lourenço établit une sorte de paysage après la défaite, dans lequel la littérature, ou ce qu'il en reste, se réveille parfois en proférant des balbutiements d'agonisant – parfois superbes, il est vrai, comme ceux de ses chers poètes. Serait-ce pour nous montrer que, bien qu'une phase de l'Histoire humaine soit derrière nous, la littérature pourrait encore nous sauver ?

Eduardo Lourenço, Une vie écrite. Édition établie par Luisa Braz de Oliveira. Éd. Gallimard. 12,50 €.

Illustration : Eduardo Lourenço

16:33 Publié dans Philosophie | Tags : eduardo lourenço, une vie écrite, portugais, saudade, montaigne, europe, mélancolie, pessoa, décadence, pascal, nietzsche, littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

21/11/2015

Une biographie de Lévi-Strauss

Si, à l'inverse de Claude Lévi-Strauss, vous aimez les voyages, celui que vous propose Emmanuelle Loyer, dans cette biographie du grand ethnologue français, vous passionnera. Il ne lui faut pas moins de quelque huit cents pages pour retracer la vie de l'auteur de Tristes Tropiques, ses propres voyages, au Brésil dans les années trente, ou au Japon plus récemment, ses livres d'anthropologie structurale publiés avec la régularité d'une horloge suisse. Cela vous prendra plusieurs jours de lecture, pour faire le tour complet d'une aventure intellectuelle parmi les plus prodigieuses que le XXe siècle nous ait offertes.

Sur Lévi-Strauss, quelques interrogations persistent, qui en font un esprit souvent énigmatique : pourquoi, alors qu'il était élève en hypokhâgne, renonce-t-il à présenter le concours ? Pourquoi, après l'agrégation de philosophie, décide-t-il de se tourner vers l'ethnologie, qu'il apprendra sur le terrain ? Ou encore, pourquoi est-il candidat à l'Académie française en 1973 ? Emmanuelle Loyer a le bon ton de ne pas asséner des réponses trop carrées, mais de laisser au personnage une certaine dose d'ambiguïté qui fait tout son charme.

La position de Lévi-Strauss sur la philosophie est plutôt intéressante. On se souvient peut-être de la polémique avec l'existentialisme de Sartre. En fait, c'est le champ entier de la pensée que Lévi-Strauss entend annexer avec l'anthropologie structurale : "L'opération Lévi-Strauss, écrit Emmanuelle Loyer, consacrée par sa Leçon inaugurale au Collège de France en janvier 1960, consiste donc à rapatrier cet étage de la synthèse généraliste dans la maison mère de l'anthropologie et à ne pas laisser aux autres (disciplines) le soin de conclure en termes universels." Des critiques avaient également noté un fait qui me paraît important, en reprenant une parole même de Lévi-Strauss au sujet des relations entre anthropologie et art : "L'ethnologie, déclarait-il tout de go, me paraît tenir de la création artistique."

Pour s'en assurer véritablement, il n'est que de lire le volume de la Pléiade qui a été consacré en 2008 à Lévi-Strauss, et dont le sens, selon les préfaciers, est tout orienté vers la chose littéraire. Comme si la science ethnologique, pour donner sa pleine puissance, avait besoin d'être considérée avant tout comme un art. C'est sans doute ce qui donne aux œuvres de Lévi-Strauss cette universalité, qui nous semble depuis toujours si manifeste et si belle.

Lévi-Strauss, d'Emmanuelle Loyer. Éditions Flammarion, coll. "Grandes biographies", 32 €.

16:25 Publié dans Anthropologie | Tags : claude lévi-strauss, tristes tropiques, emmanuelle loyer, brésil, japon, anthropologie structurale, ethnologie, sartre, existentialisme, philosophie, collège de france, création artistique, littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

20/08/2015

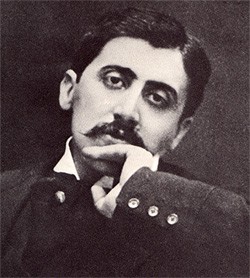

Le panthéon littéraire de Jean-Marie Rouart

Jean-Marie Rouart, en cette rentrée qui ne tiendra peut-être pas toutes ses promesses, nous propose un livre sur ses "passions littéraires". Ce grand lecteur de classiques a rassemblé les noms qui lui tenaient le plus à cœur. Il nous les présente successivement, et a choisi pour chacun un passage plus ou moins long, et parfois inattendu, de leur œuvre. Cette anthologie personnelle s'étend sur quelque 900 pages, et je dois dire qu'on éprouve un grand plaisir à la feuilleter sans fin. On y retrouve des auteurs évidents, dont Rouart marque la grandeur, mais toujours en les faisant passer au prisme de sa sensibilité personnelle. Ainsi, de Stendhal il aime avant tout La Chartreuse de Parme, délaissant en revanche le Journal ou la Vie de Henry Brulard, ce qui certes fera hurler le club fermé des stendhaliens. En outre, Rouart n'a pas hésité à faire l'impasse sur quelques grandes figures, comme Goethe ou Diderot. On pourra d'ailleurs s'amuser à dresser la liste de ceux qui n'en sont pas, et exprimer peut-être des regrets. Mais la sélection de Rouart est volontairement subjective. Elle donne une bonne place ce faisant à des écrivains "qui n'encombrent pas, nous dit Rouart, les autoroutes de la célébrité : P.-J. Toulet, Luc Dietrich, Maurice Sachs, Malcolm de Chazal... pour la simple raison qu'ils m'ont communiqué leur magie." Inutile de dire par conséquent que, au fil de ma lecture, j'ai découvert ou redécouvert des auteurs. Jean-Marie Rouart est du reste, on le sait, un excellent portraitiste qui en quelques phrases a l'art de résumer un caractère. Ainsi, il a bien raison de sortir de l'ombre le trop méconnu Luc Dietrich, qui n'a écrit qu'un seul roman, L'Apprentissage de la villle. "Petit frère de Villon et de Rimbaud", c'était, nous explique Rouart, "un grand diable de jeune homme tiraillé entre ciel et terre, mécréant hanté par l'absolu, traînant la savate, navré par le crépuscule et relevant à l'aube sa longue carcasse d'escogriffe au milieu des poubelles et de l'odeur du café amer". La littérature est pour Jean-Marie Rouart un univers sans frontières. Y cohabitent sans heurts des esprits aussi différents que Morand, Céline ou Bernanos. Tous font entendre leur voix particulière, inoubliable, qu'on retrouve à chaque lecture comme allant de soi. C'est quelque chose de cet ordre, me semble-t-il, qui faisait dire à Maurice Blanchot (absent du panthéon de Rouart, mais en revanche partie intégrante du mien) que dans chaque grand livre il y a "un centre d'invisibilité où veille et attend la force retranchée de cette parole qui n'en est pas une, douce haleine du ressassement éternel". La "passion littéraire", cette anthologie nous le montre je crois parfaitement, n'est rien d'autre que ce mystère sans cesse réinterprété.

Jean-Marie Rouart, Ces amis qui enchantent la vie. Passions littéraires. Éditions Robert Laffont, 23 €.

Illustration : photo de Luc Dietrich.

11:16 Publié dans Livre | Tags : jean-marie rouart, ces amis qui enchantent la vie, panthéon, littérature, anthologie, stendhal, goethe, diderot, luc dietrich, maurice sachs, villon, rimbaud, morand, céline, bernanos, maurice blanchot, la parole, passion littéraire | Lien permanent | Commentaires (0)

20/06/2014

Art Nouveau

Dans sa conséquente étude, L'Art Nouveau en France (Flammarion, 1994), Deborah Silverman nous explique comment ce qui s'est appelé "Art Nouveau" trouve son origine dans le rococo. Elle convoque au début de son propos les frères Goncourt (photo), grands collectionneurs devant l'éternel. Elle parle de "l'héritage des Goncourt", qui, dans leur maison d'Auteuil, avaient rassemblé des objets, des meubles, des décorations de l'époque Louis XV. L'Art Nouveau, qui s'invente en cette fin de siècle, surgit de ce fonds historique auquel les Goncourt surent donner toute l'importance qu'il méritait. On a souvent l'idée que les dernières années du XIXe sont le summum de la décadence, on pense à Huysmans, auteur du sublime A Rebours, ou encore à des esprits comme Jean Lorrain. La perspective semble un peu faussée, surtout lorsqu'on s'attarde sur d'autres domaines que la littérature, comme l'architecture, les arts décoratifs. Deborah Silverman nous montre au contraire que cet univers ne jaillissait pas de quelque névrose soudaine, mais qu'il s'appuyait sur ce que la France avait pu donner de meilleur, spécialement dans son artisanat. La transparence du rococo a nourri, enrichi l'Art Nouveau, et procuré à ses contemporains la chance d'une vie parfaitement élégante. Je vous conseille d'avoir ceci à l'esprit lorsque vous visiterez, par exemple, le Musée d'Orsay, qui expose dans certaines salles de magnifiques meubles fin XIXe. Vous penserez ainsi, en passant devant, aux livres, non seulement des frères Goncourt, mais aussi certainement de Zola. Vous vous direz : voici le décor de La Curée. Ou bien : son Excellence Eugène Rougon recevait dans ce mobilier. La séduction littéraire de certains romans de ce temps doit beaucoup à ce qu'a su insuffler dans cette vie l'Art Nouveau. J'irai même plus loin. Le phénomène pourrait être fort antérieur. Voilà ce que je me disais récemment en relisant La Chartreuse de Parme de Stendhal. On sent en effet dans ce roman non pas une "parodie" du XVIIIe siècle, mais bien plutôt, déjà, un univers qui s'affirme esthétiquement sur les bases du style rococo, et le dépasse allègrement, joyeusement. Stendhal anticipe l'Art Nouveau, sa délicatesse, sa grâce, son épicurisme charmant. Et si La Chartreuse, finalement, était le manifeste véritable de l'Art Nouveau ? Je le crois sincèrement. Je crois aussi que c'est un style d'art qui ne vieillit pas, qui reste intact. Après le Musée d'Orsay, allez prendre un verre, comme moi, au Café de Flore : l'ambiance si particulière de ce lieu toujours vivant, né au tout début du XXe siècle, aura tôt fait de vous convaincre, vous aussi.

08:06 Publié dans Art | Tags : art nouveau en france, deborah silverman, rococo, frères goncourt, collectionneurs, maison d'auteuil, objets, meubles, fin de siècle, décadence, huysmans, à rebours, jean lorrain, littérature, architecture, névrose, artisanat, élégance, musée d'orsay, zola, la curée, son excellence eugène rougon, roman, la chartreuse de parme, stendhal, parodie, délicatesse, épicurisme, café de flore | Lien permanent | Commentaires (0)

27/11/2013

Quelque chose échappe

La littérature, contrairement à la philosophie, n'a pas la prétention de tout dire. Elle affirmerait même volontiers que quelque chose lui échappe. Quand je lis une fiction, un poème, je suis en quête de ce qui est au-delà de l'œuvre, qui l'excède obscurément. Deleuze s'est un peu fourvoyé, dans son livre sur Proust, en tentant d'expliquer schématiquement la théorie du temps dans La Recherche. Bien loin de nous éclairer, il nous fait regretter l'élaboration parfois impalpable en jeu dans le roman. Au fond, ce qu'on désire avant tout, c'est ressentir : telle est l'expérience littéraire qui absorbe et fascine le lecteur, et non la formule rationnelle, dénuée de poésie et de tout sentiment, que voudrait nous transmettre une prétendue science. Le flou artistique, sorte de spirale infinie, est plus riche qu'un trait trop abrupt.

23:51 Publié dans Livre | Tags : littérature, philosophie, proust, deleuze, flou artistique, poésie, roman | Lien permanent | Commentaires (0)