28/06/2015

Retour sur Maurice Blanchot

Dans une lettre récente qu'il m'écrivait, Pierre Madaule, grand spécialiste de Blanchot devant l'Éternel, attirait mon attention sur un ouvrage qui venait de paraître, Blanchot l'obscur ou La déraison littéraire, signé de deux professeurs de philosophie, et publié aux éditions Autrement, dans la collection de Michel Onfray. Madaule me confiait notamment : "Dans ce livre en effet, les deux auteurs montrent où mènerait la lecture universitaire actuelle de ce qu'ils désignent comme l'œuvre de Blanchot et qui, évidemment, ne comprend pas les récits de Blanchot." Madaule ne s'est pas étendu davantage, mais avait fait naître en moi le désir de prendre connaissance de cet essai.

Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau — ainsi se nomment nos deux auteurs — ont effectué un assez court travail pour tenter de démontrer qu'on avait, avec Blanchot, affaire à une fumeuse escroquerie intellectuelle. À travers Blanchot, ils s'en prennent aussi bien à un grand courant de la philosophie française, nommé French Theory. Leur démonstration se prétend rigoureuse, mais il ne suffit pas d'accumuler des citations de Blanchot, ou de Derrida, d'ajouter quelques phrases à prétention humoristique, pour atteindre la cible. Voilà au fond, me suis-je dit, un piteux pamphlet, qui ne donnera à aucun lecteur ni le goût de la philosophie, ni celui de la littérature. Et je ne parle pas ici des multiples erreurs factuelles, qui émaillent ce livre, et qu'une relecture tant soit peu éclairée aurait pu corriger.

Monvallier et Rousseau ne nous apportent rien de nouveau. Ils ne creusent même pas les concepts de "déraison" ou de "nihilisme" qui, selon eux, caractérisent Blanchot. Ils nous donnent là en fait un travail nullement universitaire, se contentant de nous fabriquer du journalisme superficiel. Dans les quelques mots de sa lettre, Madaule, lecteur pointilleux, a bien vu de quoi il retournait : de cette déficience aujourd'hui courante du travail intellectuel, qui se contente de survoler, comme ici, deux ou trois livres d'un écrivain, toujours les mêmes, et laisse de côté l'essentiel, en particulier les récits. Par exemple, le livre de Monvallier et Rousseau ne mentionne aucune fois L'Arrêt de mort, étape pourtant cruciale du cheminement de Blanchot.

Dans leur avant-propos, nos deux essayistes racontent comment leur livre a été refusé par de nombreux éditeurs, jusqu'à ce que Michel Onfray accepte de les prendre sous son aile protectrice. Je ne suis évidemment pas favorable à ce qu'on censure un ouvrage qui serait hostile à un écrivain que je ne cesse d'admirer ; mais ne suis-je pas, comme les autres lecteurs, en droit d'exiger un discours étayé et sérieux ? Je suis même preneur des considérations critiques, quand elles restent de bonne foi. Ainsi, plutôt que de vous conseiller ce Blanchot l'obscur, je vous rappellerai un autre livre, paru cet hiver, l'excellent pamphlet de Jean-François Mattéi, L'Homme dévasté. Essai sur la déconstruction de la culture, aux éditions Grasset. Le regretté philosophe s'attaquait, lui aussi, à la French Theory, mais avec compétence et panache.

Ce qui ne reste pas clair du tout, à mon sens, c'est la position actuelle de l'université vis-à-vis d'une œuvre comme celle de Blanchot. On conseille aux étudiants d'acheter quelques-uns de ses livres, et plutôt les essais. Mais personne ne les lit, et les professeurs n'en disent rien. On peut regretter une telle pédagogie, qui conduit d'ailleurs tout droit à ce que Blanchot lui-même prophétisait : l'extinction de toute trace de vraie pensée dans la modernité : "♦ L'époque où toutes les vérités sont des histoires, où toutes les histoires sont fausses : nul présent, rien que de l'actuel." (Le Pas au-delà, page 78)

Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau, Blanchot l'obscur ou La déraison littéraire. Préface de Michel Onfray. Éditions Autrement, collection "Universités populaires & Cie". 17,50 €.

Illustration : peinture de Barnett Newman.

10:26 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, pierre madaule, blanchot l'obscur ou la déraison littéraire, michel onfray, henri de monvallier, nicolas rousseau, french theory, jacques derrida, pamphlet, l'arrêt de mort, jean-françois mattéi, l'homme dévasté essai sur la déconstruction de la culture, journalisme, raison, nihilisme, université, modernité, le pas au-delà | Lien permanent | Commentaires (0)

28/05/2015

Pascal en anglais

J'avais lu le premier livre de Jean-Philippe Toussaint, La Salle de bain, lorsqu'il est paru en 1985 chez Minuit. Je me souviens encore du café où je passais alors mes journées, muni d'un exemplaire de ce roman ; j'en lisais parfois suavement des passages à mes interlocuteurs. L'histoire, aux allures autobiographiques, de ce jeune homme en proie au désœuvrement, et qui, las de tout, s'installe dans sa salle de bain pour un temps indéterminé, avait immédiatement attiré mon attention, par je ne sais quelle sympathie foncière.

Un minuscule épisode, dans le dernier tiers du livre, attisait ma curiosité en tant que lecteur de Pascal. Le narrateur ne va toujours pas mieux, mais il a décidé de partir à Venise. Le hasard lui met alors entre les mains un exemplaire des Pensées. Voici comment (le roman de Toussaint est composé de fragments numérotés) : "60) Le lendemain, je ne sortis pour ainsi dire pas. Lecture des Pensées de Pascal (en anglais malheureusement, dans une édition de poche qui traînait sur une table du bar)." Il regrette, il le dit, de devoir lire Pascal dans une traduction anglaise, et non dans sa langue originale. Dans le fragment 70, quelques pages plus loin, il nous cite pourtant, extrait de cet exemplaire, un petit passage de Pascal, qui a dû le frapper tout particulièrement. Ce qui donne : "70) But when I thought more deeply, and after I had found the cause for all our distress, I wanted to discover its reason, I found out there was a valid one, which consists in the natural distress of our weak and mortal condition, and so miserable, that nothing can console us, when we think it over (Pascal, Pensées)." Le mot console est souligné par le narrateur. Celui-ci explique pourquoi dans les lignes précédentes : il voudrait, confie-t-il, être "consolé". Son amie, nommée Edmonsson, qui l'a rejoint, lui demande de quoi il voudrait être consolé. Il répond seulement, dans le passage qui précède immédiatement la citation de Pascal : "Me consoler, disais-je (to console, not to comfort)."

La gravité du mal-être qui atteint le narrateur de La Salle de bain apparaît bien au détour de cette citation de Pascal. Dans l'édition Brunschvicg, en français, elle porte le numéro 139, dans un fragment intitulé "Divertissement", et sous la rubrique générale de "Misère de l'homme sans Dieu". Sa portée métaphysique, déjà très détectable dans la version anglaise, passerait-elle mieux dans notre langue ? À vous de juger, en voici le texte : "Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable, que rien ne peut nous consoler, lorsque nous y pensons de près." À recopier maintenant cette phrase, si bien construite, si implacable, dont le centre évoque crûment "le malheur naturel de notre condition", je me dis qu'en effet le triste narrateur de Toussaint avait bien raison de regretter de ne pas l'avoir telle que Pascal lui-même l'avait rédigée. Elle aurait mieux correspondu certainement à son état d'âme, avec davantage d'à-propos et de vigueur. Le passage à l'anglais en atténue la sévérité dépressive.

L'autre jour, alors que je me promenais dans Paris, mes pas m'ont conduit vers la fameuse librairie Shakespeare and Company, en face de Notre-Dame. C'est un lieu très accueillant, où l'on peut facilement discuter, et aussi acheter des livres. Je ne pensais pas du tout au roman de Toussaint, ni à Pascal, avant d'en franchir le seuil, mais soudain l'idée me traversa l'esprit que je pourrais trouver dans cet endroit une traduction en anglais des Pensées. En somme, point n'était besoin d'aller à Londres. J'ai donc demandé à une très jolie vendeuse américaine si cet ouvrage était disponible en édition de poche. Ils ont fini par me le trouver dans la collection "Penguin Classics", pour 15 €. En payant, j'ai voulu savoir si la vendeuse avait lu ce livre. Elle me répondit que non. Dès le soir, je me suis mis à lire des passages de Pascal dans cette traduction (due à un certain A. J. Krailsheimer) ; traduction qui me parut très bonne et me délassait au demeurant de l'éternel français dans la lecture d'un livre que je connais évidemment presque par cœur. Je retrouvai, en cherchant un peu, le passage qui est cité dans La Salle de bain, et ne fus pas déçu d'y voir une autre manière de traduire, à mon sens plus simple, plus efficace, et qui donne pour la phrase centrale, si décisive : "I found one very cogent reason in the natural unhappiness of our feeble mortal condition, so wrechted that nothing can console us when we really think about it". Cette traduction, proche de l'anglais du XVIIe, eût sans doute rajouté quelque chose à la délectation morose du héros fatigué de Jean-Philippe Toussaint.

12:57 Publié dans Livre | Tags : pascal, blaise pascal, jean-philippe toussaint, la salle de bain, désoeuvrement, pensées de pascal, métaphysique, traduction, venise, édition brunsvicg, le divertissement, misère de l'homme sans dieu, dépression, librairie shakespeare and company, penguin classics, délectation morose, fatigue | Lien permanent | Commentaires (1)

14/05/2015

Emmanuel Todd et les contradictions de l'anthropologie

Parmi les anthropologues français, Emmanuel Todd a toujours fait preuve d'une certaine singularité, sans doute parce que l'université française ne l'a jamais vraiment intégré. C'est peut-être une chance, et le public ne s'y trompe pas, qui lit ses livres avec curiosité. Ceux qui auront été un peu dépités par l'essai de Zemmour, se reporteront avec profit au nouvel essai de Todd, écrit quasiment à chaud dans les quelques mois qui ont suivi les attentats du 7 janvier et la manifestation géante du 11. Pour tous les "Charlie" de France, qui se demandaient pourquoi ils ont manifesté ce jour-là, Emmanuel Todd a concocté une petite explication sociologique qui ne devrait pas les laisser indifférents.

Qui est Charlie ? se présente de fait comme un travail anthropologique, élaboré à partir de l'observation scientifique des structures de la famille et de la religion, qui est la marque de fabrique de l'auteur depuis une quarantaine d'années. Dans les conclusions qu'il en tire, Todd n'hésite cependant pas à donner un tour polémique à son livre, ce qui lui fait prendre par moments des allures de pamphlet. Ceci explique la réception houleuse de ce Qui est Charlie ? dans la presse et même le monde politique, puisque le premier ministre Manuel Carlos Valls n'a pas hésité à proclamer sa détestation outragée.

L'une des cibles d'Emmanuel Todd, on le sait désormais, est l'Europe économique née à Masstricht, décrite volontiers comme la dictature d'une petite élite technocratique qui gère la pauvreté qu'elle a délibérément instituée parmi le peuple en s'enrichissant elle-même sans scrupules. Et quand Todd a vu, le 11 janvier dernier, les foules immenses suivre benoîtement le président socialiste François Hollande ("l'obéissance", comme le caractérise Todd), entouré de Merkel ("la domination, l'austérité"), de David Cameron ("le néolibéralisme"), de Jean-Claude Juncker ("le système bancaire luxembourgeois"), etc., etc., son sang n'a fait qu'un tour. Il n'a donc aujourd'hui pas de mots assez durs pour fustiger ses concitoyens, et c'est là, je crois, un aspect contestable de sa démonstration. Si l'on a assisté par certains aspects à une "hystérie" collective, il n'en demeure pas moins que, dans l'esprit de beaucoup de Français, la manifestation du 11 janvier n'était nullement un acquiescement aveugle, et surtout durable, à l'aventure socialiste menée actuellement d'une manière si désastreuse dans le pays.

L'essai d'Emmanuel Todd repose néanmoins pour l'essentiel sur des considérations anthropologiques, et c'est la partie la plus troublante de son travail, et la plus convaincante aussi. Le sous-titre, "sociologie d'une crise religieuse", nous met sur la voie. Todd examine ainsi l'implantation ancienne du catholicisme dans les régions françaises, et en déduit une survivance symbolique qu'il qualifie de "zombie", et qui, selon lui, manifeste des réflexes anthropologiques "inégalitaires". Cette survivance d'une mentalité passée explique bien des péripéties politiques actuelles. J'ai trouvé, en ce qui me concerne, la démonstration fort probante. Fallait-il pour autant l'élargir vers une généralité absolue ? Todd écrit en effet : "Les forces sociales qui se sont exprimées le 11 janvier sont celles qui avaient fait accepter le traité de Maastricht." Là encore, n'est-ce pas un peu rapide ?

En revanche, ce que Todd a, me semble-t-il, très bien vu, c'est l'importance du phénomène religieux à prendre en considération. Nous avons, d'une part, une religion qui disparaît, le christianisme, et qui peine à offrir des substituts, laissant les individus dans un sentiment d'angoisse vive, assez proche du nihilisme. Et d'autre part, nous assistons en France à l'émergence d'une nouvelle religion, qui pèse déjà 5 % de la population, l'islam. Cette dernière religion est celle d'une minorité, note Emmanuel Todd ; elle est également celle des plus pauvres. Or, elle se voit rejetée de toutes parts, et prise comme bouc émissaire face à tous les problèmes auxquels la société française est confrontée. Todd pousse cette idée très loin, soulignant au passage l'idéologie du laïcisme outrancier, qui va jusqu'à faire du blasphème un devoir : "La République, écrit-il, qu'il s'agissait de refonder [en ce 11 janvier] mettait au centre de ses valeurs le droit au blasphème, avec pour point d'application immédiat le devoir de blasphémer sur le personnage emblématique d'une religion minoritaire, portée par un groupe défavorisé." Qui plus est, et Todd y revient à plusieurs reprises, cet ostracisme qu'il dénonce, et dont les banlieues font les frais, est un terreau particulièrement fertile pour l'antisémitisme.

On pourrait discuter très longuement des thèses qui émaillent l'essai d'Emmanuel Todd, soit pour les contredire, soit pour les approuver plus ou moins. Car leur intérêt n'est-il pas en effet de créer un débat sans hypocrisie ? Jadis, un Baudrillard savait prendre ainsi à revers tous les préjugés, mais avec plus d'humour, et de cynisme, comme pour nous dire : "De toute façon, c'est foutu !" Cela passait malgré tout avec davantage de souplesse. Je regrette surtout qu'Emmanuel Todd ne fasse pas de plus amples références à la philosophie. Dans Qui est Charlie ? aucun philosophe n'est cité, aucune pensée fondatrice n'est convoquée pour donner quelque plus large vision d'ensemble. Un sociologue comme Pierre Bourdieu, par exemple, se référait de manière centrale à Kant. Emmanuel Todd évolue dans le monde clos de sa spécialité, n'en sortant, on l'a vu, que pour tirer des leçons qui auraient mérité davantage de nuances. Une certaine dialectique lui fait défaut. Mais il faut bien sûr lire son livre malgré tout passionnant, extrêmement intelligent, qui est un travail unique en ces temps de conformisme idéologique. La gravité de la situation nous y invite plus que jamais.

Emmanuel Todd, Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse. Éd. du Seuil, 18 €.

13:06 Publié dans Livre | Tags : emmanuel todd, qui est charlie ?, anthropologie, éric zemmour, charlie hebdo, sociologie, structures familiales, religion, manuel valls, europe, manifestation du 11 janvier, françois hollande, angela merkel, david cameron, jean-claude juncker, attentats du 7 janvier, hystérie collective, socialisme, catholicisme, mentalités, angoisse, nihilisme, maastricht, christianisme, islam, blasphème, banlieues, antisémitisme, jean baudrillard, pierre bourdieu, kant, philosophie, conformisme idéologique | Lien permanent | Commentaires (0)

04/03/2015

La politique de Maurice Blanchot

À force de mystère, l'engagement politique de Maurice Blanchot était devenu indéchiffrable. On savait juste au départ qu'il avait écrit, avant guerre, dans des journaux d'extrême droite ; on l'oubliait un peu trop facilement. Son engagement d'extrême gauche, à partir de 1958, semblait une garantie suffisante. Or, tout cela a commencé à devenir plus clair depuis quelques années, et surtout à faire tomber la statue de son piédestal. Le livre de Michel Surya, qui vient de paraître, L'autre Blanchot, le montre très bien. Il arrive à point nommé, mieux vaut tard que jamais, pour dresser un portrait politique sans concession de l'écrivain, non seulement en précisant la teneur de cet engagement d'extrême droite jusqu'au début des années 1940, mais en revenant sur ce qui est mieux connu, la période d'extrême gauche, à partir du retour de De Gaulle au pouvoir. La charge de Michel Surya envers Blanchot est peut-être sévère, mais elle permet sans nul doute de sortir d'une ambiguïté qui faussait notre lecture de ses œuvres.

Dans sa revue Lignes, numéro 43, Michel Surya avait publié déjà la partie de cet ouvrage concernant l'extrême droite. Ce qu'il est important de noter ici, c'est l'antisémitisme alors effectif de Blanchot, et donc, de sa part, un engagement politique malheureusement sans circonstances atténuantes. Surya interroge les textes que Blanchot écrivit par la suite, dans lesquels celui-ci cherchera en quelque sorte à se disculper, et notamment la lettre à Roger Laporte de 1984. Blanchot y tient un double langage, quand il ne ment tout simplement pas, essaie d'esquiver la question à force de ruse (à la manière de Paulhan), mais fait montre en réalité d'une grande naïveté. "Le langage qui sera le sien plus tard, comme l'écrit Michel Surya, si conséquent qu'il soit devenu, se tenant à la conséquence à laquelle c'est tout langage qui doit se tenir pour ne pas démériter, encore moins trahir, continuera néanmoins de dérober qu'il l'aura tout un temps travesti et détourné."

Ce qui m'a le plus intéressé dans L'autre Blanchot, c'est ce que Surya, sans moins d'inflexibilité, nous dit de la suite, la période d'après-guerre. On considérait que Blanchot s'était finalement racheté, en passant en quelque sorte dans le camp adverse. Mais là encore, donc, Surya interprète cette "transformation des convictions" de manière négative. Au risque de forcer le trait ? Il donne néanmoins des arguments serrés pour étayer son interprétation. Blanchot aurait selon lui conservé en réalité le même discours, mais en en inversant les concepts. Surya souligne d'ailleurs que, dans le "communisme" revendiqué alors par Blanchot, beaucoup de confusion demeurait, de même que dans son idée de "révolution", élaborée à l'occasion des événements de Mai 68. Indéniablement, se fait jour alors une sorte de nihilisme sous-jacent, qui ne dit jamais son nom, mais qu'on peut conclure d'une injonction ultime comme "plus de livre !" ; "suicide passionné de la pensée", commente Surya.

Il y aurait enfin une troisième période, au cours de laquelle Blanchot se retire dans une "solitude essentielle". Désormais, ses seules interventions politiques seront suscitées de l'extérieur. Elles resteront rares, mais de ce fait d'autant plus solennelles. Ici à nouveau, Surya se fait fort critique, se demandant de quoi il s'agit désormais : "passage", encore une fois, "transformation", ou, peut-être, "conversion" ? Conversion au judaïsme, portée par son amitié de longue date avec Levinas ? Surya explique que dans ce cas "le judaïsme constituerait cette affirmation ultime que le communisme ne constitue plus". En somme, la politique, si indissociable du travail de la pensée chez Blanchot, ferait place à l'éthique. Sommes-nous là en présence d'un nouveau tour de "prestidigitation", comme l'affirme Surya, ou au contraire d'un sentiment des plus sincères, qui porte alors Blanchot vers le "dénuement" de la religion ?

Je crois qu'il serait quand même injuste de faire à Blanchot un tel procès d'intention. Je relisais cette semaine le très beau texte que Blanchot consacra à la philosophie de Levinas, texte intitulé "Notre compagne clandestine" (repris dans le Cahier de l'Herne paru en septembre dernier). Si Michel Surya avait commencé à instiller quelque doute en moi sur un écrivain que pourtant j'ai beaucoup lu, la relecture de cet article m'a remis dans une perspective d'admiration absolue. Admiration pour la forme et le fond, dirais-je brièvement. Michel Surya, à force d'interprétations corrosives, et c'est là paradoxalement le très grand mérite de son essai, nous fait entrevoir par contrecoup le vrai visage d'un auteur invisible, secret par nécessité, difficile à cerner. Que cet auteur ait eu à combattre à différents moments l'impasse de sa propre vie, au milieu des péripéties dramatiques de l'histoire, quoi de plus simple ? Qu'il ait trébuché plusieurs fois, comment ne pas l'admettre ? Sa littérature cependant, elle, reste. Elle est la réponse à tout ce qu'on continuera de lui reprocher — comme Michel Surya a lui-même l'honnêteté de l'admettre quand il parle par exemple du "long, lancinant, angoissant memento mori du Pas au-delà et de L'Écriture du désastre, très pur, très beau". L'autre Blanchot est de fait une inestimable tentative, par le biais de la critique, d'approcher une œuvre essentielle, qui ne nous a pas encore livré, loin de là, sa clef définitive.

Michel Surya, L'autre Blanchot. L'écriture de jour, l'écriture de nuit. Éd. Gallimard, coll. "Tel" (inédit). 7,90 €.

13:40 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, extrême droite, extrême gauche, michel surya, l'autre blanchot, de gaulle, roger laporte, revue lignes, jean paulhan, communisme, mai 68, nihilisme, suicide, solitude essentielle, conversion, emmanuel levinas, religion, l'écriture du désastre, le pas au-delà, memento mori | Lien permanent | Commentaires (0)

19/01/2015

Michel Houellebecq entre suicide et utopie

J'avais brièvement quitté la France, et je suis rentré la semaine où est sorti le nouveau roman de Michel Houellebecq, Soumission. Le jour même a eu lieu l'attentat contre Charlie Hebdo. Un livre et une action terroriste, il n'en fallait pas moins pour que je ne reconnaisse plus le pays dans lequel je vivais. Ainsi marche l'actualité : elle transforme de manière fulgurante un quotidien ouaté, et remet en question nos modes de vie les plus familiers. En ouvrant le roman de Houellebecq, j'ai pu apprendre qu'en 2022, c'est-à-dire demain, un régime islamique allait conquérir la France.

A vrai dire, Soumission nécessite une lecture attentive. Trop de journalistes l'ont condamné, après l'avoir hâtivement feuilleté. Ce serait dommage. Prenons le héros, d'abord. Il s'appelle François et est professeur de lettres à la Sorbonne, spécialiste — comme par hasard — de Huysmans. C'est en l'occurrence un être falot, indécis, souvent tenté par le suicide. Par beaucoup de traits, il ressemble à Houellebecq lui-même. Il a beau avoir consacré sa vie à Huysmans, aucune aspiration sérieuse ne le motive, sinon d'éphémères jouissances matérielles. Il constate par exemple, en reprenant En route : "la fibre spirituelle était décidément presque inexistante en moi et c'était dommage parce que la vie monastique existait toujours, inchangée depuis des siècles". Il note même ceci, à un autre moment : "Je me laissais lentement gagner par une inaction rêveuse..." Bref, François est un faible, qui a toujours tendance à se demander, en toute circonstance, ce qu'il fait là. Ce personnage me semble assez typique d'une certaine génération actuelle, que Houellebecq décrit, comme à son habitude, avec beaucoup de persuasion. Il m'a aussi fait penser au Gilles de Drieu la Rochelle, dans le gros roman éponyme : ils sont tous deux atteints d'un même fatalisme défaitiste — sauf à la fin.

Houellebecq met en perspective avec beaucoup d'intelligence les forces qui s'affrontent. Il diagnostique ici la montée en puissance du pouvoir spirituel, propre des religions. Ainsi, il fait parler quelques représentants du courant "identitaire" de l'extrême droite catholique, mouvance moribonde qui bientôt sera balayée comme un fétu de paille. L'héritage religieux de la France ne tiendra pas ; cela s'exprime, de manière plutôt polémique, dans la bouche d'un identitaire repenti, autrefois féru de Léon Bloy : "Bloy, dit-il, c'était l'arme absolu contre le XXe siècle avec sa médiocrité, sa bêtise engagée, son humanitarisme poisseux ; contre Sartre, contre Camus, contre tous les guignols de l'engagement ; contre tous ces formalistes nauséeux aussi, le nouveau roman, toutes ces absurdités sans conséquence." Ce passage me paraît important, car il exprime au fond avant tout l'opinion de Houellebecq, qui tente par là d'expliquer le "suicide de l'Europe", et pas seulement celui de la France. D'ailleurs, les considérations sur l'Europe sont nombreuses, et traversent le roman comme autant d'irrémédiables blessures.

On a prétendu ici ou là que Soumission était un roman "islamophobe". Ce n'est guère mon avis. Il se contente de décrire une sorte d'islamisation de la France, qui arrive après une victoire aux élections, et s'impose de manière plutôt soft, en général. Certes, le narrateur fait état de quelques violences, dont il est le témoin, mais nous n'en saurons pas beaucoup plus. En fait, ce qu'on pourrait reprocher à Houellebecq, c'est peut-être son manque de réalisme dans la description d'une prise de pouvoir islamique aux répercussions trop douces sur la société. Le personnage de François se laisse facilement convaincre de se convertir à la religion musulmane ; avec, à la clef, la responsabilité de la publication des œuvres de Huysmans en Pléiade, un nouveau poste à la Sorbonne avec un gros salaire, et la possibilité de se marier à plusieurs femmes (deux ou trois très jeunes pour les plaisirs amoureux, et une plus âgée pour la cuisine). Houellebecq nous présente cette nouvelle France musulmane comme une utopie réalisée, qui va résoudre tous les problèmes, y compris économiques. Bref, le romancier nous transporte quasiment dans un nouveau chapitre inédit et moderne des Mille et une Nuits...

Nonobstant une misogynie parfois extrême (est-ce de l'humour noir ?), et des éventualités par trop fantaisistes, le roman de Houellebecq nous fait réfléchir sur notre condition actuelle. Que vaut la tradition multiséculaire que nous avons derrière nous ? Faudra-t-il, pour survivre, subir un bouleversement aussi crucial ? La guerre civile est-elle notre avenir proche ? Ironiste fatigué de ces temps troublés, Houellebecq nous livre là un tableau bizarre, souvent incongru, avec parfois cependant des éclairs de lucidité qui donnent sa valeur à cette prophétie romanesque.

Michel Houellebecq, Soumission. Éd. Flammarion. 21 €.

11:57 Publié dans Livre | Tags : suicide, utopie, michel houellebecq, soumission, charlie hebdo, terrorisme, roman, france, sorbonne, huysmans, en route, spiritualité, gilles, drieu la rochelle, fatalisme, religion, léon bloy, sartre, camus, nouveau roman, europe, islamophobie, islam, mille et une nuits, misogynie, survivre, guerre civile, prophétie | Lien permanent | Commentaires (0)

29/11/2014

Colloque Claire de Duras à Brest

Jeudi et vendredi de cette semaine, j'ai pu assister à la Faculté des Lettres Victor-Segalen à Brest au premier colloque jamais consacré à Claire de Duras. Cette femme de lettres est née le 23 mars 1777 dans cette ville bretonne. Elle a publié un court récit, Ourika, en 1823, qui lui a valu un certain renom, alors que son salon de la rue de Varenne accueillait tout ce que son époque comptait d'esprits éminents, à commencer par Chateaubriand, l'ami incomparable qu'elle appelait "mon frère". Stendhal lui-même, pour Armance, s'inspirera d'un manuscrit resté alors inédit de Mme de Duras, Olivier, écrit en 1822, au sujet jugé scabreux, l'impuissance masculine. Tous ces romans de Claire de Duras, y compris ceux qui étaient restés au fond d'un tiroir, ont été réédités récemment, grâce à la vigilance de Marie-Bénédicte Diethelm et sous l'égide de Marc Fumaroli. La correspondance de la duchesse avec Chateaubriand devrait également voir le jour bientôt. Il est seulement dommage de noter que ses lettres avec d'autres correspondants aient été dispersées lors d'une vente. Leur publication eût à mon sens été une nécessité, la duchesse de Duras pouvant être considérée, de par son influence, comme un pilier intellectuel et politique sous la Restauration. Le colloque brestois qui s'est déroulé cette semaine a abordé de manière particulièrement remarquable tous les aspects très riches de la personnalité attachante de Claire de Duras, à l'image de ses œuvres. Outre Marie-Bénédicte Diethelm, qui nous a parlé de l'influence sur la duchesse d'Alexandre de Humboldt, des spécialistes chevronnés ont livré leurs réflexions, de grande qualité et d'une accessibilité parfaite. Lors de l'après-midi du jeudi, par exemple, Bernard Degout, par ailleurs directeur de la Maison Chateaubriand, nous a entretenus "du voyage de Mme de Duras dans le sud de la France et en Suisse" à partir de ses lettres. Il a souligné le goût de celle-ci pour l'harmonie devant les paysages, qui contrebalançait un tempérament mélancolique tenté par le suicide, mais combattu par la croyance religieuse et la pratique de la charité. La chercheuse à l'Université de Brest, Sophie Gondolle, nous a ensuite parlé de "la correspondance entre Claire de Duras et Rosalie Constant", pour insister sur la dimension intellectuelle de cette amitié tout en délicatesse, qui laissait entrevoir le caractère anxieux de la duchesse et son appréhension de la solitude. Pour sa part, l'excellent stendhalien Xavier Bourdenet a planché sur l'expérience de l'émigration qu'a vécue Claire de Duras dans sa jeunesse, et qui l'aura marquée à vie. Il note que la duchesse était plutôt une romantique, et qu'elle ne séparait jamais, dans sa manière de voir le monde, la grande histoire et les sentiments intimes, qui doivent être considérés comme complémentaires pour devenir intelligibles. J'ai également pu apprécier l'intervention de Françoise Gevrey, qui a évoqué l'influence de La Princesse de Clèves sur les romans de Mme de Duras, ainsi que l'analyse de Marie-Josette Le Han sur les "aspects de la spiritualité chez Claire de Duras". On peut constater ainsi la grande diversité des approches sur un écrivain qui a incontestablement été trop longtemps sous-estimé par la critique. Il est temps de redonner à Mme de Duras la place qu'elle mérite dans l'histoire de la littérature française — et d'insister avant tout sur l'extrême plaisir qu'on prend à la lire. Maintenant que ses livres sont à nouveau disponibles, et qu'elle devient l'objet d'études universitaires, ce serait une faute de s'en priver.

Madame de Duras, Ourika, Édouard et Olivier ou le Secret. Éd. Gallimard, coll. "Folio classique". Préface de Marc Fumaroli, édition de Marie-Bénédicte Diethelm. — Du même auteur : Mémoires de Sophie, suivi de Amélie et Pauline. Éd. Manucius. Édition établie, présentée et annotée par Marie-Bénédicte Diethelm.

12:10 Publié dans Livre | Tags : colloque claire de duras à l'ubo de brest, claire de duras, ourika, chateaubriand, stendhal, armance, olivier, marie-bénédicte diethelm, marc fumaroli, restauration, alexandre de humboldt, bernard degout, maison chateaubriand, mélancolie, suicide, religion, charité, sophie gondolle, rosalie constant, amitié, solitude, xavier bourdenet, émigration, romantisme, histoire, françoise gevrey, la princesse de clèves, marie-josette le han | Lien permanent | Commentaires (0)

22/11/2014

Raskolnikov

Dostoïevski, dans ses grands romans, n'a eu de cesse de reprendre un même personnage, pour en peindre les diverses formes. Stavroguine dans Les Démons (1871), le prince Mychkine dans L'Idiot (1868), sont par exemple les deux faces complémentaires d'un seul caractère historique bien déterminé : l'homme du XIXe, pris au piège du monde moderne, problématique que Nietzsche a su si bien éclairer en philosophie. Raskolnikov, dans Crime et châtiment, roman écrit en 1866, m'en semble être une synthèse parfaite, mélange à la fois d'orgueil et de faiblesse extrêmes qui débouche sur la folie — du moins dans un premier temps, avant la rédemption finale. On se souvient que Raskolnikov justifie son crime en invoquant Napoléon. Il voudrait démontrer, de manière pour ainsi dire expérimentale, qu'en assassinant la vieille usurière il s'est ouvert un règne de liberté et de puissance. Mais il continue cependant à vivre dans une tension permanente qui le mine. Surtout, une culpabilité obsédante a tôt fait de le rattraper. Ainsi, lors du dernier entretien avec le juge chargé d'élucider le crime, Porphiri Petrovitch, celui-ci, qui a percé à jour Raskolnikov et qui lui conseille de se dénoncer, lui lance : "Quoi donc, serait-ce une fausse honte bourgeoise qui vous retient ? C'est peut-être cette crainte en effet, sans que vous vous en doutiez, parce que vous êtes jeune. Pourtant vous ne devriez ni avoir peur, ni avoir honte de confesser le mal qui vous ronge." Paroles déterminantes, qui radiographient "le mal" tant moral que physiologique dont Raskolnikov est atteint. Voulant vivre et accomplir jusqu'au bout, presque malgré lui, les idées nouvelles de son époque, il se brise contre la réalité. Face à des enjeux similaires, le terrible Stavroguine choisissait le suicide, alors que le faible Mychkine sombrait dans la catatonie définitive : il est dévolu à Raskolnikov un destin moins rigoureux, moins sombre. Dostoïevski lui laisse un horizon possible, comme si l'espoir existait encore.

16:43 Publié dans Livre | Tags : dostoïevski, crime et chatiment, les démons, l'idiot, stavroguine, prince mychkine, raskolnikov, nietzsche, philosophie, roman, orgueil, faiblesse, crime, napoléon, liberté, puissance, culpabilité, porphiri petrovitch, mal, morale, physiologie, suicide, catatonie, espoir | Lien permanent | Commentaires (0)

12/11/2014

Un inédit de Julien Gracq

La sortie en octobre dernier aux éditions Corti d'un long roman inédit de Julien Gracq a été ressenti comme un événement. Ces Terres du couchant furent entreprises après Le Rivage des Syrtes (1951) et abandonnées en faveur de la rédaction d'Un balcon en forêt (1958). Julien Gracq n'est jamais revenu par la suite sur ce manuscrit des Terres du couchant, estimant sans doute qu'il lui manquait un tout petit quelque chose pour en permettre la publication. A lire aujourd'hui cette vaste fresque, dont l'Histoire est le centre, on ne peut néanmoins s'empêcher d'être ébloui par une prose très poétique, remplie d'images somptueuses qui évoquent tantôt l'époque cruelle des invasions, tantôt un Moyen Âge sombre et rugueux, ou encore, plus vaguement, les traces perdues d'un XVIIIe sur le point de s'éteindre. Les Terres du couchant sont comme une transition miraculeuse entre l'univers acéré et précis des Syrtes et l'atmosphère désœuvrée du Balcon. La cohérence première du livre est là, sans doute. En lisant avec délectation cet inédit, je me suis rappelé ce que Gracq écrivait dans un passage d'En lisant, en écrivant à propos du genre romanesque et de sa manière à lui, Gracq, de l'aborder et de le pratiquer. Voilà ce qu'il disait : "Presque dès que j'ai commencé à écrire, j'ai été sensible à cette particularité qu'a le roman, parmi tous les genres qu'on pratique encore, d'être un insatiable consommateur d'énergie." Et Gracq de nous citer un chapitre de Clausewitz intitulé La friction dans la guerre. On pourrait reprendre cette intéressante remarque pour Les Terre du couchant. Le périple hallucinant des principaux protagonistes les conduit en effet aux limites du royaume, dans la citadelle assiégée où ils feront la guerre et trouveront probablement une mort héroïque et absurde. Et pour nous signifier l'ampleur de ces destins égarés, la langue de Gracq déploie véritablement une palette de couleurs ahurissante, qui en viendrait presque à fatiguer l'œil. Toute cette énergie déployée, peut-être en vain, à l'image de certaines guerres dont il fut le témoin ou le contemporain, explique selon moi pourquoi Gracq a finalement renoncé à ces pages, dont la violence néanmoins nous hantera longtemps : "Quand on fermait les yeux, tout se fondait par instants dans une clameur longue, haute, rougeoyante, à la limite de l'aigu, qui semblait gicler des créneaux et des merlons comme ces peignes effilés de flammes longues que le vent souffle par les chéneaux des maisons en feu."

Julien Gracq, Les Terres du couchant. Postface de Bernhild Boie. Éd. Corti, 20 €.

12:46 Publié dans Livre | Tags : julien gracq, les terres du couchant, le rivage des syrtes, un balcon en forêt, inédit de julien gracq, fresque, histoire, moyen âge, xviiie siècle, invasions, désoeuvrement, en lisant en écrivant, clausewitz, la friction dans la guerre, guerre, citadelle assiégée, mort, énergie | Lien permanent | Commentaires (0)

20/10/2014

Jean-Marie Rouart mode d'emploi

Il me semble toujours avoir lu Jean-Marie Rouart (photo). D'abord parce qu'il a dirigé les suppléments littéraires du Quotidien de Paris et du Figaro, dans les années 80, à une époque où les livres étaient encore considérés comme la chose la plus sérieuse du monde. Je ne ratais jamais, le jeudi, la sortie de ces suppléments, qui réveillaient nos semaines désœuvrées. Il y avait à l'époque un bouillonnement culturel, dont on n'a plus idée aujourd'hui. Imaginez même qu'un quotidien de tendance socialiste existait alors, Le Matin, dans lequel d'ailleurs Bernard Frank écrivait son inlassable chronique, qu'il devait ensuite aller poursuivre au Monde puis au Nouvel Obs. Bref, une période enchantée pour l'amateur de littérature, avec pour maître des cérémonies Jean-Marie Rouart en personne, avant qu'il n'entre à l'Académie française.

En second lieu, je lisais évidemment la prose de Jean-Marie Rouart dans les romans et les essais qu'il prenait le temps d'écrire. Le labeur de journaliste ne l'a pas empêché de publier de nombreux volumes. Je me souviens surtout, au mitan des années 80, de la publication de Ils ont choisi la nuit, une réflexion sur les écrivains et le suicide, que j'avais particulièrement appréciée. Rouart n'hésitait pas à parler avec une sensibilité toute romantique de Drieu la Rochelle, un de mes auteurs de prédilection pendant mon adolescence. Drieu sortait à peine du purgatoire, et on n'imaginait pas qu'il serait un jour dans la Pléiade. Quant au thème du suicide, il était peut-être, du moins pour certains comme moi, une manière de s'opposer au conformisme bourgeois qui régnait. Il devenait une morale de substitution, pour remplacer les fausses valeurs d'un monde en pleine dérive.

On retrouve dans les romans de Rouart, à travers des histoires de passion amoureuse, un même désespoir romantique, qui a perduré au fil du temps. Il y a ajouté peut-être une ironie inattendue, surtout lorsqu'il en vient à parler de ses propres contradictions. C'est le cas dans le roman autobiographique qui est sorti à cette rentrée, Ne pars pas avant moi. La phrase du titre est de Jean d'Ormesson, et adressée à Jean-Marie Rouart alors que ce dernier se trouvait à l'hôpital après une crise cardiaque. En des chapitres qui surgissent au gré de la mémoire, Rouart revient sur les temps forts de sa vie : ses amours de jeunesse, ses ambitions littéraires, ses rencontres. Un sentiment d'insatisfaction le hante, il a la crainte obsédante de n'être qu'un raté, malgré les preuves nombreuses de sa réussite sociale. Rouart est un éternel Rastignac, qui ne sera jamais même rassasié par aucune convoitise satisfaite.

Je ne déteste pas cet état d'esprit, qui porte un homme vers le chemin de la perfection plutôt que vers la résignation. Parlant du poids qu'a représenté pour lui sa famille, Jean-Marie Rouart écrit ceci qui me touche, et que chacun d'entre nous, je crois, ne devrait jamais perdre de vue : "Je voulais m'approprier la vie dans toute sa variété, connaître des riches et des pauvres, des puissants et des faibles, des vainqueurs et des vaincus. Je détestais les barrières, le fil de fer barbelé, les clôtures, les ghettos." Belle profession de foi en ces temps de blocage généralisé !

Jean-Marie Rouart, Ne pars pas avant moi. Ed. Gallimard, 17,90 €.

16:26 Publié dans Livre | Tags : jean-marie rouart, ne pars pas avant moi, le quotidien de paris, le figaro, années 80, suppléments littéraires, désoeuvrement, le matin, bernard frank, le nouvel observateur, académie française, suicide, ils ont choisi la nuit, drieu la rochelle, morale, romantisme, désespoir, conformisme bourgeois, bibliothèque de la pléiade, fausses valeurs, dérive, jean d'ormesson, rastignac, perfection | Lien permanent | Commentaires (0)

08/10/2014

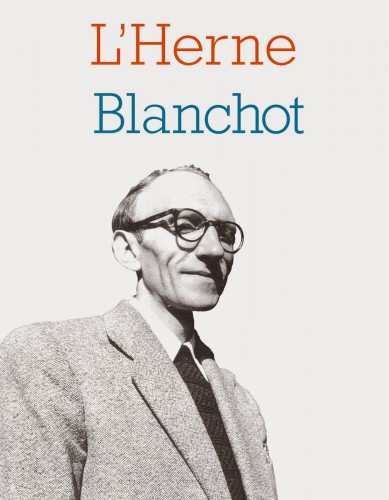

Le point sur Maurice Blanchot

J'ai entre les mains depuis une quinzaine de jours ce nouveau Cahier de l'Herne consacré à Maurice Blanchot. Dans leur introduction, les deux concepteurs du projet, Éric Hoppenot et Dominique Rabaté affirment : "Il est temps de lire Blanchot comme les autres grands auteurs du XXe siècle, avec rigueur philologique, avec patience mais sans complaisance ni dévotion." Remarque très importante, à mon sens, et qui dit bien la réussite de ce projet, un peu plus de dix ans après la disparition de l'auteur de L'Arrêt de mort. En quatre cents pages qui couvrent les multiples domaines qui étaient ceux de Blanchot, ce superbe Cahier rassemble des contributions souvent pointues d'auteurs très divers. Toutes les générations ont été convoquées, et Blanchot est lui-même présent avec des textes, mais aussi des lettres et des notes inédites. Il est significatif de relire par exemple ce que Jacques Derrida écrivait peu après la mort de son ami dans "Lui laisser le dernier mot". De même, de reprendre l'analyse de Lacoue-Labarthe sur L'Instant de ma mort, qui montre toute la richesse littéraire et autobiographique de cet ultime récit de Blanchot. On trouvera par ailleurs dans ce volume des exégèses écrites par des auteurs de la nouvelle génération ; il est frappant de constater comment chacun d'eux accomplit sa propre lecture personnelle de cette œuvre, solitairement. C'est le cas du romancier Tanguy Viel, qui nous offre ainsi une méditation très intime à partir de sa longue fréquentation de Blanchot. Une partie du Cahier, on pouvait s'y attendre, est consacrée à la philosophie, "notre compagne clandestine" comme la nommait Blanchot. "L'originalité profonde de l'œuvre, soulignent Hoppenot et Rabaté, tient aussi à cet équilibre instable, à la confrontation inlassable avec le projet même de toute philosophie, à ses ruses pour sortir de la dialectique, selon des modes de voisinage et de rapprochement qu'il faut regarder de près." Là également, l'héritage est considérable et particulièrement en phase avec l'époque que nous traversons. Le plus grand mérite de ce Cahier de l'Herne est certes de faire le point aujourd'hui sur Blanchot, mais également d'ouvrir des perspectives, — alors qu'on croyait que la pensée était morte et l'histoire finie. Non, il s'agit de rester éveillé à ce qui se donne à nous, qui continue en dépit de tout à se donner à nous. Et pour espérer encore y arriver, alors que les chemins se perdent, l'œuvre de Blanchot conserve incontestablement un rôle déterminant à jouer.

Cahier de l'Herne Maurice Blanchot, sous la direction d'Éric Hoppenot et Dominique Rabaté. 2014, 39 €.

A signaler, le numéro 43 de la revue Lignes, dirigée par Michel Surya, sous le titre "Les politiques de Maurice Blanchot, 1930-1933" (mars 2014, 22 €). Intéressant ensemble de textes, qui essaient de mettre au jour l'engagement politique d'extrême droite de Blanchot avant guerre, sans concession et loin de toute idéalisation. Cela nous donne paradoxalement un Blanchot plus proche, moins mystérieux. L'œuvre y gagne en clarté, et l'homme nous paraît plus humain, malgré tout...

Je signale pour finir la parution annuelle en ligne du numéro 4 de la revue en langue espagnole Revista Neutral, entièrement dévolue à Blanchot. Pour aller sur ce site directement, vous pouvez cliquer ici en haut à droite sur Revista Neutral.

12:33 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, cahier de l'herne, éric hoppenot, dominique rabaté, l'arrêt de mort, lettres, notes inédites, jacques derrida, philippe lacoue-labarthe, l'instant de ma mort, récit, tanguy viel, philosophie, héritage, perspectives, pensée, fin de l'histoire, rester éveillé, chemins, revue lignes, michel surya, revista neutral | Lien permanent | Commentaires (0)

20/09/2014

Heure de lecture

Probablement ne devrait-on pas lire les mêmes livres selon l'heure de la journée. Il y a par exemple une lecture du matin et une du soir, elles sont différentes. Si vous êtes comme moi, La Nouvelle Héloïse vous fera passer un charmant moment le matin, peu après le réveil. On a alors besoin, je crois, de douceur, et en tout cas d'une prose qui se déguste avec facilité et qui mette de bonne humeur. Le soir, il en va autrement, il nous faut davantage de viande faisandée pour combler l'appétit. Notre sensibilité est émoussée par les sensations de la journée, et si l'esprit n'est pas piqué par certaines épices, ce n'est pas la peine d'insister. Certes, cela reste au gré de chacun, mais voilà ce que ma propre expérience de lecteur m'a appris. J'encadre mon activité journalière souvent restreinte par ces deux moments studieux, abordés un peu comme le font les Indiens en matière de musique : un raga existe chez eux pour chaque heure, et l'oreille avertie des amateurs en reconnaît avec délectation tout l'à-propos.

Illustration : dessin de Magritte

11:55 Publié dans Livre | Tags : lecture, lecteur, heure, journée, la nouvelle héloïse, matin, réveil, prose, sensibilité, musique indienne, raga, oreille, délectation, à-propos | Lien permanent | Commentaires (0)

11/09/2014

Thomas Pynchon

Un nouveau roman de Thomas Pynchon est toujours un événement. Romancier invisible des médias, citoyen à la biographie secrète, sa voix nous parvient d'une zone que nous avons du mal à déterminer. Dans le passé, de grands livres nous ont étonnés : en particulier Vente à la criée du Lot 49 (1966) et, surtout, L'Arc-en-ciel de la gravité (1973). Décryptage historique patient des signes d'un monde qui éclate en fragments, odyssée paranoïaque du postmoderne, le travail romanesque de Pynchon remet en cause le jeu des frontières acquises. Là est sa pertinente lucidité, qui le rend souvent insurpassable. Dans son dernier roman, Fonds perdus, qui paraît en cette rentrée, Pynchon aborde le temps présent, le début des années 2000, à travers d'une part le monde du Web (la bulle Internet), et d'autre part l'attentat du 11-septembre, deux séismes lourds de symptômes. Sa narration se fait pourtant légère, à l'image de sa sympathique héroïne, mère de famille new-yorkaise qui n'a pas froid aux yeux. Les personnages, souvent étranges, se multiplient, ainsi que les dialogues très enlevés, et il faut lire attentivement ce que nous raconte Pynchon pour comprendre ce qui se passe réellement dans cet univers que nous croyions nôtre, et qui nous échappe toujours, aliénés que nous sommes dans nos propres vies de consommateurs effrénés sous hypnose. Pynchon ne veut pour ainsi dire rien démontrer, là est sa grande force de moraliste. Il décrit les choses apparemment de façon tout à fait neutre, mais avec une logique particulière qui les rend susceptibles d'une interprétation, évidemment. Et comme dans la plupart de ses romans, la fin nous laisse ainsi sur une sorte d'indécision latente, un vague répit grâce auquel nous espérons peut-être reprendre souffle. Mais en vain ; nous savons qu'en dépit de cet "arrêt", la vie au dehors continue. Le roman aura été la possibilité salvatrice, vite disparue, d'une rémission, au milieu de la sauvagerie du monde.

PS. Voir l'article de Marc Weitzmann sur ce roman de Pynchon dans la revue Le Magazine littéraire de ce mois de septembre 2014 pour un éclairage qui m'a paru intéressant, au milieu du silence quasi complet de la critique.

Thomas Pynchon, Fonds perdus (Bleeding Edge). Traduit par Nicolas Richard. Editions du Seuil, "Fiction & Cie", 2014.

12:46 Publié dans Livre | Tags : thomas pynchon, vente à la criée du lot 49, l'arc-en-ciel de la gravité, décryptage, histoire, signes, fragments, paranoïa, postmoderne, roman, fonds perdus, web, internet, 11-septembre, symptômes, aliénation, new york, consommateurs, moraliste, interprétation, suspension, arrêt, rémission, monde, marc weitzmann, le magazine littéraire | Lien permanent | Commentaires (2)

23/08/2014

Le roman par lettres

Il y a dans le roman par lettres une forme de pluralité extrême, surtout lorsque c'est aussi réussi, selon moi, que dans une œuvre comme La Nouvelle Héloïse de Rousseau. Derrida faisait remarquer dans son Séminaire qu'une narration telle que Robinson Crusoé exprimait la faculté d'appropriation du sujet : Robinson veut d'abord se rendre maître de l'île sur laquelle il a échoué, puis, en relatant ses aventures par écrit, s'en rendre possesseur par l'imaginaire. Le point de vue est ici unifié, unique, sans contrepoint. A l'inverse, dans les romans par lettres, les perspectives se chevauchent, le sens n'est jamais donné une fois pour toutes. Les personnages sont comme expropriés d'eux-mêmes. C'est par exemple, dans La Nouvelle Héloïse, ce qui arrive lorsque la mère de Julie découvre la correspondance amoureuse de celle-ci. Les répercussions accidentelles de cet événement seront considérables pour les deux femmes, sans jamais pourtant être avérées à leurs yeux. Ces événements les dépassent. C'est aussi, très subtilement, inscrivant une temporalité et une mémoire dans la dramaturgie du roman, l'épisode où Julie cite à Saint-Preux le passage d'une de ses lettres plus anciennes (cf. 3ème partie, Lettre XVIII). Le récit de Rousseau joue sur la nostalgie du passé comme élément de décomposition. Le lecteur ressent cette impression d'éparpillement, d'altération dans la complexité des caractères. Nous savons que Robinson Crusoé va s'échapper de son île, mais dans La Nouvelle Héloïse nous ignorons tout du destin de Julie avant d'avoir lu la fin de l'histoire. Les multiples voix présentes dans le roman par lettres, quand le procédé du moins est poussé jusqu'au bout, c'est-à-dire orienté vers le réalisme, forment des constellations particulièrement modernes qui parlent à notre sensibilité de manière toujours plus inédite.

Illustration : gravure pour La Nouvelle Héloïse.

14:47 Publié dans Livre | Tags : rousseau, la nouvelle héloïse, pluralité, jacques derrida, séminaire, robinson crusoé, daniel defoe, île, aventures, imaginaire, roman par lettres, temporalité, mémoire, dramaturgie, roman, nostalgie, décomposition, altération, voix, réalisme, constellations | Lien permanent | Commentaires (0)

30/05/2014

Bashô et le bol du pèlerin

Je lis depuis quelques jours la nouvelle Pléiade des œuvres du poète Philippe Jaccottet. L'agencement de ce volume me semble particulièrement réussi : des poèmes, bien sûr, mais aussi des proses, et des Carnets (La Semaison) dans lesquels on se plongera avec délice. A condition peut-être d'aimer la nature, car il en est beaucoup question chez Jaccottet, disciple de Rousseau et de Bashô notamment. Dans un excellent avant-propos, José-Flore Tappy évoque du reste un texte du Japonais, qui a beaucoup marqué Jaccottet. Il s'agit de La Sente étroite du Bout-du-Monde, récit de voyage publié par la revue L'Ephémère en juin 1968. "Jaccottet trouve dans ce récit plein d'esprit et de mélancolie, fait de rencontres et de séparations successives, une image de ce que devrait être pour lui la poésie." Il y revient plus tard, dans une note de La Semaison, explorant cette affinité personnelle qui devait le marquer profondément : "L'absolue merveille de cette prose, de cette poésie, écrit Jaccottet, est qu'elle ne cesse de tisser autour de nous des réseaux dont les liens, toujours légers, semblent nous offrir la seule liberté authentique." Je ne m'étonne donc pas, en le relisant vers la fin du volume, de l'éblouissement d'authentique liberté que nous laisse un texte comme Le Bol du pèlerin. C'est à mon sens l'un des plus beaux livres qu'on ait jamais consacré à un peintre, en l'occurrence Giorgio Morandi. Jaccottet y déploie toutes ses ressources de poète et de prosateur pour nous faire pénétrer dans cet univers qui le touche si fort. Un univers minimaliste, intense, qu'il prenait soin, déjà, de mettre en relation avec celui des Japonais, dans une note essentielle de La Semaison. Jaccottet y écrivait par exemple (mais toute la note serait à citer) : "On pense aux moines-poètes du Japon à cause de la pauvreté humble, du bol blanc, ou de ce qui pourrait être un encrier." Il faut avoir tout ceci à l'esprit pour comprendre Jaccottet, sa rigueur, son éloignement géographique (il a choisi de vivre retiré à la campagne), sa méfiance même pour les sinécures professionnelles qui vous volent votre âme. Son travail poétique est constitué de cette exigence, avec les yeux grands ouverts sur cet enjeu (comme disait Soupault) dont trop peu d'écrivains ou de poètes gardent aujourd'hui le souci. Je crois qu'un récit comme L'Obscurité, qui figure aussi dans ce volume de la Pléiade, est emblématique de cette grandiose tradition.

Philippe Jaccottet, Œuvres. Préface de Fabio Pusterla. Edition établie par José-Flore Tappy, avec Hervé Ferrage, Doris Jakubec et Jean-Marc Sourdillon. Ed. Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade".

Calligraphie : haïku de Bashô.

12:32 Publié dans Livre | Tags : bashô, philippe jaccottet, poème, prose, bibliothèque de la pléiade, gallimard, la semaison, rousseau, japon, la sente étroite du bout-du-monde, récit de voyage, revue l'éphémère, le bol du pèlerin, giorgio morandi, minimalisme, moines-poètes, pauvreté, bol, encrier, l'obscurité, récit, tradition | Lien permanent | Commentaires (0)

22/05/2014

La souffrance

Saul Bellow en arrivait toujours à parler de lui-même. Dans sa préface à L'Ame désarmée de son collègue et néanmoins ami Allan Bloom, il ne s'attarde pas longtemps sur ce dernier, mais évoque surtout sa propre "situation contradictoire" à lui, Saul Bellow. Dans Ravelstein, livre théoriquement consacré en entier à Bloom, il évacue vite fait quelques anecdotes piquantes sur son ami et revient à sa propre personne. Mais au fond cela ne nous dérange pas. En somme, je conseillerais pour ma part de lire quand même l'essai de Bloom, afin de voir surtout ce que Saul Bellow aurait été s'il n'avait pas écrit de romans, mais seulement des essais. Dans mon esprit, la déception que j'ai ressentie à la lecture de L'Ame désarmée provient de ce genre de comparaison. Le côté réactionnaire des deux hommes prédominait, mais il a seulement abîmé celui qui n'écrivait pas de romans, c'est-à-dire le Professeur Bloom, dans toute sa rigidité d'enseignant conservateur. Le romancier Saul Bellow réussit, quant à lui, à s'en sortir assez bien.

Saul Bellow en arrivait toujours à parler de lui-même. Dans sa préface à L'Ame désarmée de son collègue et néanmoins ami Allan Bloom, il ne s'attarde pas longtemps sur ce dernier, mais évoque surtout sa propre "situation contradictoire" à lui, Saul Bellow. Dans Ravelstein, livre théoriquement consacré en entier à Bloom, il évacue vite fait quelques anecdotes piquantes sur son ami et revient à sa propre personne. Mais au fond cela ne nous dérange pas. En somme, je conseillerais pour ma part de lire quand même l'essai de Bloom, afin de voir surtout ce que Saul Bellow aurait été s'il n'avait pas écrit de romans, mais seulement des essais. Dans mon esprit, la déception que j'ai ressentie à la lecture de L'Ame désarmée provient de ce genre de comparaison. Le côté réactionnaire des deux hommes prédominait, mais il a seulement abîmé celui qui n'écrivait pas de romans, c'est-à-dire le Professeur Bloom, dans toute sa rigidité d'enseignant conservateur. Le romancier Saul Bellow réussit, quant à lui, à s'en sortir assez bien.

On a pu dire que le meilleur roman de Saul Bellow restait Herzog (1961). Cela doit être vrai. Quand je l'ai lu, j'ai d'abord eu du mal à entrer dedans. Et puis, au fil des pages, ça a commencé à prendre. On vante souvent la modernité de ce livre, non sans raison. Le héros, sur le point d'atteindre la cinquantaine, est un professeur d'université très cultivé, d'une culture toute européenne, confronté au matérialisme de la société américaine qui l'use peu à peu. D'où une dégringolade existentielle qui finit par conduire le malheureux aux frontières de la folie. Saul Bellow a mis beaucoup de lui-même dans ce personnage d'Herzog, pensant certainement à son héritage européen qui s'acclimatait assez mal au Nouveau Monde. Mais, plus généralement, le malaise qu'il décrit ainsi n'est-il pas assez typique d'un changement de société en Occident, dont le XXe siècle fut le cadre ? Les névroses strictement européennes eurent des conséquences fâcheuses pour toute une génération d'individus qui ne surent pas s'adapter assez rapidement aux nouvelles conditions de vie. Herzog le montre bien, et le malheur des temps veut donc que ce très beau roman, depuis un demi-siècle, n'ait à mon sens pas pris une ride.

Le poète américain Charles Simic, dans un article de la New York Review of Books du 31 mai 2001, établissait une relation que je crois importante entre Dostoïevski et Saul Bellow : "La raison pour laquelle ses personnages, écrivait-il de Saul Bellow, comme ceux de Dostoïevski, sont incapables d'atteindre la moindre finalité est parce qu'ils aiment leur propre souffrance plus que toute autre chose. Ils refusent de troquer leur tourment intérieur pour la paix de l'esprit qui viendrait de la bienséance bourgeoise ou d'une quelconque croyance religieuse. En fait, ils perçoivent leur souffrance comme le dernier avant-poste de l'héroïsme dans le monde actuel." Le masochisme dostoïevskien serait là comme une tentative de retarder la plongée définitive dans le nihilisme moderne. Les valeurs de la vieille Europe ne tiennent pas, malheureusement. Les rares qui cherchent à résister se voient bientôt anéantis, d'abord matériellement, puis psychiquement. La névrose dostoïevskienne, à laquelle un Nietzsche fut si sensible, est une avant-garde qui n'a plus à offrir qu'un effondrement définitif. Dostoïevski, dans le roman, Nietzsche en philosophie, furent les prophètes lucides de cette dégringolade métaphysique.

Allan Bloom, L'Ame désarmée. Préface de Saul Bellow. Julliard, 1987.

Saul Bellow, Herzog. Gallimard, 1966.

Saul Bellow, Ravelstein. Gallimard, 2004.

Illustration: Dostoïevski.

13:48 Publié dans Livre | Tags : saul bellow, allan bloom, l'âme désarmée, ravelstein, réactionnaire, enseignant conservateur, herzog, roman, modernité, culture européenne, matérialisme, folie, nouveau monde, xxe siècle, névroses, charles simic, new york review of books, dostoïevski, nietzsche, souffrance, monde actuel, masochisme, valeurs, vieille europe, nihilisme, effondrement, anéantissement, métaphysique | Lien permanent | Commentaires (0)

14/05/2014

Un personnage annexe

Il y a dans Madame Bovary l'évocation très rapide d'un personnage historique fait pour retenir notre attention, comme il avait retenu celle de Flaubert, par son suicide littéralement extraordinaire. Il apparaît, sous la plume de Flaubert, au détour d'une comparaison, dans un passage du roman qui analyse ce que deviennent les relations amoureuses entre Emma et Rodolphe (deuxième partie, chapitre XII) : "son âme, écrit Flaubert en parlant d'Emma, s'enfonçait dans cette ivresse et s'y noyait, ratatinée, comme le duc de Clarence dans son tonneau de Malvoisie". Il convient certes d'expliquer l'allusion. Ce fameux duc, George de Clarence, était le frère du roi d'Angleterre Edouard IV. Voulant s'affranchir de l'autorité de ce dernier, il se rebella sans doute un peu trop vivement, et, nous dit le dictionnaire, "fut condamné à mort. Laissé libre sur le genre du supplice, il se noya d'après une tradition plus que suspecte, dans un tonneau de vin de Malvoisie (1478)". (Bouillet, Dictionnaire d'Histoire et de Géographie, 1880) On ne prête qu'aux riches, et le duc de Clarence devait apprécier ce breuvage sans modération, jusqu'à désirer y passer les derniers instants de sa courte vie. Emouvant tableau, hélas sujet à caution. Il ne s'agirait que d'un mythe, nous précisent les historiens. Mais quelle belle image cependant, qui inspire donc au romancier un trait particulièrement réussi, surtout lorsqu'on a en tête la suite du roman, cette lente descente aux enfers d'une triste héroïne qui finit elle-même par se suicider. Flaubert, je le pense, ne laissait rien au hasard. Le moindre détail avait sa signification, et je m'étonne qu'aucun universitaire n'ait, à ma connaissance du moins, consacré à cette comparaison historico-littéraire une thèse, pour nous expliquer d'ailleurs ce que nous comprenons en trois mots. Dors en paix, duc de Clarence, dans ton tonneau de Malvoisie : Flaubert t'a offert l'immortalité !

Il y a dans Madame Bovary l'évocation très rapide d'un personnage historique fait pour retenir notre attention, comme il avait retenu celle de Flaubert, par son suicide littéralement extraordinaire. Il apparaît, sous la plume de Flaubert, au détour d'une comparaison, dans un passage du roman qui analyse ce que deviennent les relations amoureuses entre Emma et Rodolphe (deuxième partie, chapitre XII) : "son âme, écrit Flaubert en parlant d'Emma, s'enfonçait dans cette ivresse et s'y noyait, ratatinée, comme le duc de Clarence dans son tonneau de Malvoisie". Il convient certes d'expliquer l'allusion. Ce fameux duc, George de Clarence, était le frère du roi d'Angleterre Edouard IV. Voulant s'affranchir de l'autorité de ce dernier, il se rebella sans doute un peu trop vivement, et, nous dit le dictionnaire, "fut condamné à mort. Laissé libre sur le genre du supplice, il se noya d'après une tradition plus que suspecte, dans un tonneau de vin de Malvoisie (1478)". (Bouillet, Dictionnaire d'Histoire et de Géographie, 1880) On ne prête qu'aux riches, et le duc de Clarence devait apprécier ce breuvage sans modération, jusqu'à désirer y passer les derniers instants de sa courte vie. Emouvant tableau, hélas sujet à caution. Il ne s'agirait que d'un mythe, nous précisent les historiens. Mais quelle belle image cependant, qui inspire donc au romancier un trait particulièrement réussi, surtout lorsqu'on a en tête la suite du roman, cette lente descente aux enfers d'une triste héroïne qui finit elle-même par se suicider. Flaubert, je le pense, ne laissait rien au hasard. Le moindre détail avait sa signification, et je m'étonne qu'aucun universitaire n'ait, à ma connaissance du moins, consacré à cette comparaison historico-littéraire une thèse, pour nous expliquer d'ailleurs ce que nous comprenons en trois mots. Dors en paix, duc de Clarence, dans ton tonneau de Malvoisie : Flaubert t'a offert l'immortalité !

Illustration : George, duc de Clarence

17:47 Publié dans Livre | Tags : madame bovary, gustave flaubert, suicide, george duc de clarence, tonneau de malvoisie, édouard iv roi d'angleterre, mythe, descente aux enfers, thèse universitaire, immortalité | Lien permanent | Commentaires (0)

08/05/2014

Peter Handke

Ces dernières années, j'ai lu certains livres de Peter Handke. Celui qui m'avait le plus fasciné était son recueil de notes, Hier en chemin (éd. Verdier, 2011), qui encadrait la période allant de novembre 1987 à juillet 1990, et que Handke avait passée "en chemin", voyageant dans divers pays européens jusqu'au Japon. Parcourir, généralement par la marche, ces contrées, en laissant venir à soi ce que vous inspire la vie, se révélait avec lui une expérience spirituelle inoubliable. On avait de sa part aussi un effort pour cerner l'intimité de l'être, de façon à ce que cet être soit perçu comme universel.

On retrouve ce projet dans un nouvel "essai", qui paraît d'ailleurs en même temps qu'un roman, La Grande chute, tous deux aux éditions Gallimard. Essai sur le Lieu Tranquille, tel en est le titre, dans la série qu'on connaît bien de cet auteur, où il y avait déjà par exemple un fameux Essai sur la fatigue. Au fond, Handke continue une phénoménologie de l'existence, dont la caractéristique principale serait toujours plus de dépouillement, de sobriété. Ici, le sujet, ce qu'il appelle "le Lieu Tranquille", aurait de prime abord de quoi surprendre : il s'agit en premier lieu des toilettes, celles de sa première école, ou celles, plus improbables encore, dans une gare, où il lui arriva de passer la nuit alors qu'il n'avait plus un sou en poche.

Un passage de ce livre me semble jeter une lumière étonnante sur le caractère même de Peter Handke, lui qui en vérité ne se livre jamais complètement. Handke était alors étudiant, et utilisait, pour se laver les cheveux, les lavabos des toilettes de la faculté, le soir quand tout le monde était parti. Or, il est une fois surpris dans cette activité par l'un de ses professeurs, et pas n'importe lequel. "Il avait été l'année précédente l'un de mes examinateurs et, à cette occasion, en public, je l'avais contredit, sûr de mon fait et tout pénétré de mon savoir, à une ou deux reprises (et je crois entendre encore le murmure de la foule de l'amphithéâtre derrière moi, des étudiants qui s'étonnaient qu'on pût être aussi insolent avec un supérieur)." Cette rencontre inopinée dans le "Lieu Tranquille" va secrètement modifier les relations entre le professeur et son étudiant récalcitrant : "Plus tard encore, en salle de cours ou ailleurs, il continua de m'ignorer, mais il était désormais clair que c'était devenu un jeu entre nous, notre jeu. Il n'était plus mon ennemi."

Il est difficile pour un écrivain de parler de lui, s'il veut demeurer à la hauteur de son ambition. La littérature actuelle, trop souvent, montre bien la limite de ces velléités de confession. Le travail de Peter Handke, depuis tant d'années, tant de livres, tant de films, se revendique pour cette raison parfois comme une recherche de l'absence. C'est vrai. Mais à force de creuser cette absence, avec un art si consommé, quelque chose perce, comme un mystère qui se faisait attendre. La qualité première de Peter Handke m'a toujours paru être la patience, cette patience qui nous fait désespérer de la vie, mais qui, en même temps, si on s'y tient, finit par nous la faire découvrir comme un "faux mouvement" rédempteur : "Dans une petite rue sombre il se dirigea, hâtant le pas, vers l'enseigne au néon blanche. Lorsqu'il eut déchiffré celle-ci, HIGH LIFE, il s'en détourna aussitôt (Patras, Péloponnèse, 20 décembre 1987)". (Hier en chemin)

Essai sur le Lieu Tranquille, Peter Handke. Traduit de l'allemand par Olivier Le Lay. Ed. Gallimard, "Arcades".

08:42 Publié dans Livre | Tags : peter handke, hier en chemin, éditions verdier, japon, expérience spirituelle, la grande chute, essai sur le lieu tranquille, éditions gallimard, essai sur la fatigue, phénoménologie de l'existence, dépouillement, sobriété, école, gare, professeur, ennemi, littérature actuelle, absence, patience, faux mouvement | Lien permanent | Commentaires (0)

20/04/2014

L'attente de Pâques

Entre la Passion et la Résurrection, il y a le Samedi Saint où tout est silence, éternelle attente. C'est le jour du grand Néant, jour de la mort infinie, où plus rien n'est dit, où tout est interrogation et désespoir. Ce jour annonce Pâques, mais Pâques n'est pas encore là. Et quand Pâques enfin surgit, comme une délivrance de la parole, le jour blanc qui l'a précédé retombe de lui-même, vaincu par une affirmation plus puissante que lui. Mais est-ce vraiment le cas ? Les exemples que j'utilise, dans le texte qui suit, tournent autour de la résurrection, mais sont néanmoins imprégnés d'un esprit de défaite dont je trouve l'origine dans le nihilisme contemporain. A chacun de se faire sa propre idée. On réagit tous très différemment à "l'arrêt de mort" du Samedi Saint.

Les pages les plus émouvantes de La Nouvelle Héloïse sont sans conteste celles relatant les derniers moments et la mort de Julie. C'est Wolmar, le vieux mari, qui s'en acquitte pour Saint-Preux, désormais muet et retenu au loin. Wolmar emploie dans cette lettre une apostrophe assez étonnante adressée à l'amant de sa femme, quand il en arrive au moment où celle-ci trépasse : "Adorateur de Dieu, Julie n'était plus..." On pourrait, me semble-t-il, renverser la formule et dire, avec peut-être plus de véracité : Adorateur de Julie, Dieu n'était plus... La mort de Julie est en effet la fin du monde pour eux tous, l'arrivée du chaos, et même de la folie pour son amie Claire — qui essaiera de se ressaisir cependant, sans y parvenir tout à fait, comme le montre l'ultime lettre du roman. Le trouble est d'ailleurs si grand, parmi la famille et les domestiques, qu'une rumeur finit par circuler et prendre de l'ampleur, selon laquelle Julie serait soudainement revenue à la vie. "Il fallait qu'elle ressuscitât, écrit Wolmar, pour me donner l'horreur de la perdre une seconde fois." Lui-même du reste y croit un instant, et le lecteur aussi, qui a eu le temps de s'attacher à cette très belle héroïne, devenue presque une sainte. Les romanciers, je l'ai remarqué, hésitent souvent à faire ressusciter leurs personnages (heureusement, d'ailleurs...). Blanchot, dans L'Arrêt de mort, ouvre une simple parenthèse pour décrire le malaise indicible du bref retour à la vie de J., avant qu'elle ne meure, cette fois pour toujours. Le cinéma, lui, et c'est dans la nature même de cet art de l'illusion et de la lumière, n'a jamais hésité pour sa part à faire ce pas de plus. Alors que Bernanos, dans Sous le soleil de Satan, laissait vains les efforts de l'abbé Donissan auprès du garçonnet mort, le cinéaste Maurice Pialat (photo), dans l'adaptation tirée du livre, a filmé le petit enfant revenant à la vie dans les bras de sa mère. Dans l'expérience vécue de chacun, je crois que nous ressentons également quelque chose de trouble : devant le cadavre d'un être cher, qui n'a jamais espéré et craint qu'il se réveille soudain, et, à bout de forces, souhaité finalement que non ?

20:57 Publié dans Livre | Tags : pâques, passion, résurrection, samedi saint, attente, néant, mort, parole, nihilisme, la nouvelle héloïse, jean-jacques rousseau, mort de julie, chaos, folie, maurice blanchot, l'arrêt de mort, cinéma, bernanos, sous le soleil de satan, maurice pialat, enfant, mère, cadavre | Lien permanent | Commentaires (0)

13/04/2014

Le petit Marcellin

Dans La Nouvelle Héloïse, le dénouement tragique est provoqué par le fils de Julie. En tombant dans l'eau sous ses yeux (pour être sûr qu'elle le sauve ?), celui-ci devient la cause directe de la mort de sa mère. Certes, l'enfant ne l'a sans doute pas vraiment fait exprès, même si la psychanalyse nous dirait que quelque pulsion inconsciente, propre aux relations mère-fils, a pu se trouver à l'origine de l'accident. On peut aussi imaginer que, par la suite, la vie entière du petit garçon sera tourmentée par cet événement traumatisant, fondateur pour lui. Il se sentira éternellement coupable, et même se considérera quasiment comme le meurtrier de sa mère : je crois que, s'il avait écrit ce roman à notre époque, Rousseau aurait sans doute insisté sur cet aspect souterrain de l'âme enfantine, et décrit en détail les affres du petit Marcellin.

Illustration : Cy Twombly

06:13 Publié dans Livre | Tags : la nouvelle héloïse, rousseau, roman, julie, mère, relations mère-fils, mort, psychanalyse, pulsion inconsciente, traumatisme, culpabilité, meurtrier, âme enfantine, affres | Lien permanent | Commentaires (0)

18/03/2014

Affinités électives : regard sur l'oisiveté

J'avais écrit en 2010 dans le Bulletin de la Société Internationale des Amis de Montaigne un texte intitulé "Montaigne et l'oisiveté". Des quelques réactions qui me sont parvenues, la plus extraordinaire, la plus belle, la seule qui m'ait pour ainsi dire touché, est celle d'une jeune romancière française dont j'ai fait la connaissance il y a quelques années et dont j'apprécie fort les œuvres. Elle m'a autorisé à reproduire ses propos, mais je ne divulguerai pas son nom. Dans cette rencontre, autour d'un thème dont Montaigne avait si bien parlé, celui du désœuvrement, cette âme sœur a senti toute la puissance d'une pensée à qui on dit "Viens" :

"Est-ce donc cela, l'oisiveté ? Ne pas savoir aller au fond, faute de concentration, par défaut d'énergie ? — Se retirer du monde, ne penser qu'à ça, ça oui, je le comprends. Je partage. Est-ce une nécessité ? Je n'en sais rien. Ce qui m'apparaît, dans mon rapport au monde, au temps, c'est la tendance à la nonchalance. La concentration devient, — enfin depuis quelques livres maintenant —, un effort inhumain. Alors il m'arrive de rester des heures dans le rien, l'abstraction, d'autres diraient la lune. Comme si l'effort, l'esprit en éveil, rien que ça, me pompait trop d'énergie. Alors, je somnole, et entre deux textes, je lâche quelques phrases. Mais, souvent, je me dis que je voudrais qu'elles viennent de loin, enfin de quelque chose de travaillé, mûri, fondé, et puis non, elles jaillissent et elles se ressemblent et elles n'étayent ni théorie ni rien de nouveau. Que des bribes. Alors que les penseurs, les bosseurs aussi, avancent. Moi, par exemple, je ne retiens plus rien. Vous n'imaginez pas l'effort pour retenir un titre de livre, un auteur, pour ne pas oublier le livre en cours de lecture. Avant, j'avais l'impression de posséder un cerveau d'ordinateur. Ma mémoire était très bonne. Elle est devenue lamentable. Idiote ! Je me dis : Mais oui, c'est écrit en haut à droite ! Mais quoi ?!..."

Illustration : Bram van Velde

16:41 Publié dans Livre | Tags : montaigne et l'oisiveté, désoeuvrement, âme soeur, nonchalance, claire castillon | Lien permanent | Commentaires (0)