24/04/2018

Le repos du septième jour

La religion chrétienne a toujours laissé une place prépondérante au désœuvrement, comme notre note précédente l'avait montré. Le travail n'est bien sûr pas minimisé, mais remis à sa juste place. Le Christ parlait volontiers, dans ses paraboles, du lys des champs : "ils ne travaillent ni ne filent, disait-il ; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux". De même que les efforts de Dieu, dans la création du monde, étaient tournés vers le repos du septième jour, de même dans la tradition juive les heures de la semaine aboutissent au sabbat, où il est interdit de rien faire. Le pape Benoît XVI pouvait écrire, dans son exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, à propos du Jour du Seigneur chez les catholiques, jour sacré de repos : "Cela a un sens précis, constituant une relativisation du travail, qui est ordonné à l'homme : le travail est pour l'homme et non l'homme pour le travail." Et plus loin, le pape continue : "C'est dans le jour consacré à Dieu que l'homme comprend le sens de son existence ainsi que de son travail." Pour illustrer cette idée féconde, je reviendrai à saint Augustin et à un passage qui m'a particulièrement frappé des Confessions, au Livre IX, alors que j'en faisais une énième relecture.

Nous sommes à un moment de sa vie où saint Augustin se tourne lentement vers la religion catholique. Sa conversion fut progressive, on le sait, et il en livre dans ses Confessions toutes les grandes étapes. Il décrit ainsi son état d'esprit : "Et déjà mon âme était libre des soucis qui la rongeaient : l'ambition, le goût d'acquérir, de se vautrer, de gratter la gale des passions." Il sent néanmoins qu'il lui reste un pas à faire. Et ce pas est à faire en direction d'un désœuvrement salvateur. En effet, Augustin était encore professeur de rhétorique, un professeur brillant, certes, voué à accomplir une belle carrière. Mais il se rend compte, dans le même temps, que ce travail le retient dans une certaine pesanteur, qui lui interdit de progresser spirituellement. D'où sa décision d'arrêter, comme il le raconte, s'adressant à Dieu :

"je décidai, sans l'arracher avec fracas, de soustraire, en douceur, à la foire aux bavardages le ministère de mon enseignement : je ne voulais plus voir une jeunesse – attachée non à ta Loi, non à ta paix, mais aux menteuses folies et aux joutes du forum – se procurer dans mes discours des armes pour nourrir leur délire"

Le tableau qu'il trace de sa profession d'alors n'est guère enviable. Il prend conscience de cette foire d'empoigne, dans tout ce qu'elle peut avoir de dégradant. Il sent que ce n'est plus ce qu'il recherche : "je n'avais plus de place en moi pour cette âpreté au gain, qui était l'adjuvant habituel de mes lourdes tâches". Il parle même, dans ce passage, de "la chaire du mensonge", qui l'empêche d'être "maître de moi". Il n'y a pas à dire, la décision d'Augustin est des plus sérieuses.

Il va donc la mettre en pratique, mais sans brutalité, en attendant les "vacances de vendanges" qui se profilaient bientôt : "Je décidai de patienter jusque là, et de prendre mon congé selon l'usage." On voit ici combien le retrait d'Augustin se veut discret, patient. Ce changement d'état doit se produire sans esclandre.

Le jour de la "libération" arrive enfin. C'est l'épisode de la retraite à Cassiciacum, où Augustin se trouve en compagnie de ses amis et de sa mère, et où il se livre dans le recueillement à des travaux littéraires. On peut dire que c'est à partir de cet instant qu'il met à profit sa vocation essentielle. Toute sa vie future est inscrite dans cette transition du brouhaha professionnel vers ce nouvel "otium", lieu de silence et de désœuvrement. Il lit les Écritures, et peut conclure ce chapitre des Confessions par cette invocation solennelle, qui résume si bien la révolution qui s'est accomplie dans son esprit :

"Déjà mes biens n'étaient plus au-dehors de moi, et je ne les cherchais plus avec mes yeux de chair à la lumière de ce pauvre soleil d'ici-bas : à vouloir sa joie au-dehors, on a tôt fait de s'éparpiller dans le vide, en se répandant dans le visible et le temporel, monde d'apparences qu'on lèche de son imagination famélique."

Pour conclure, je voudrais rappeler que le chapitre final de ce livre, les Confessions, est aussi une invocation au grand repos du sabbat ("Nous aussi, au sabbat de la vie éternelle, / Nous nous reposerions en toi"). Il y a là plus qu'une indication pour nous, lecteurs modernes, perdus que nous sommes dans l'agitation vaine du monde.

J'ai utilisé la traduction des Confessions de Patrice Cambronne, parue dans le volume de la Pléiade (1998) édité sous la direction de Lucien Jerphagnon.

15:30 Publié dans Livre | Tags : repos, septième jour, sabbat, désoeuvrement, christ, benoît xvi, saint augustin, confessions, dieu, otium | Lien permanent | Commentaires (0)

09/03/2018

Foucault et l'héritage chrétien

On attendait depuis longtemps cet ultime volume de l'Histoire de la sexualité de Michel Foucault, intitulé Les Aveux de la chair. Le voilà qui paraît aujourd'hui, pour clore sur les Pères de l'Église un travail commencé avec la Grèce antique. Foucault renouvelle, ce faisant, notre idée de la philosophie antique et de la religion des premiers siècles. Il nous livre, avec dextérité, un regard neuf et passionnant. Avec ce dernier volume, c'est tout l'héritage chrétien de l'Europe qui est pesé, analysé, commenté. Foucault le remet en perspective, d'une manière qui heurtera sans doute les préjugés acquis de bon nombre de nos contemporains. Ainsi, dans ces Aveux de la chair, il offre à voir aux hommes et aux femmes du XXIe siècle l'esprit même qui présidait à la manière de concevoir la sexualité au sein de la religion. Tour de force remarquable, que Foucault accomplit par exemple en parlant de la virginité. Il écrit ainsi : "La virginité chrétienne est tout autre chose que la forme radicale ou exaspérée d'un précepte de continence que la morale philosophique connaissait bien dans l'Antiquité et dont les premiers siècles chrétiens avaient hérité." Je vais vous parler aujourd'hui, à partir d'une page de ce livre qui m'a particulièrement frappé, du "désœuvrement" chrétien, que Foucault met savamment en lumière à travers le thème de la virginité.

Foucault commence par définir la virginité comme un "état de tranquillité" par rapport au mariage. Cet état a recours en effet "au vocabulaire philosophique de l'existence sereine" qu'il va étudier dans cette page notamment. Foucault souligne qu'à cette époque le thème de la vie tranquille est central. Il doit beaucoup à la philosophie antique, mais les Pères de l'Église, dont saint Augustin, vont le perfectionner considérablement ; en effet, ce thème, écrit Foucault, "est aussi au cœur d'un problème interne au christianisme [...] qui concerne le statut de la vie contemplative, les méthodes pour y parvenir, et les mérites qui lui sont propres". Foucault s'attache alors, pour illustrer son propos, à commenter un écrit de saint Augustin, Discours sur le psaume 132. L'apport d'Augustin, comme à beaucoup d'autres endroits, est en général crucial. Foucault le montre bien, en nous disant qu'Augustin "évoque trois genres de vie à travers les trois personnages de Noé, de Daniel et de Job". C'est Daniel qui nous intéresse ici, à qui est associée l'image suivante, comme nous le dit Foucault :

deux hommes couchés dans un lit : ainsi sont désignés ceux qui ont "aimé le repos", ceux qui "ne se mêlent pas aux foules" ni au "tumulte du genre humain", mais qui "servent Dieu dans la tranquillité".

Il s'agit de la "tranquillité de la vie hors mariage", qui n'est sans doute, ajoute saint Augustin dans ce texte, pas toujours facile à conserver. Foucault note que cette tranquillité est "indissociable de l'affrontement permanent avec l'Ennemi", symbolisé classiquement par deux lions, et que Daniel, dans ce contexte, est appelé "vir desideriorum". Dans un tel combat (celui de la tentation), finalement, "c'est la grâce de Dieu qui donne la victoire", peut ajouter Foucault. On aura bien compris, avec tout cela, que le "désœuvrement" dont il est question dans ce passage est spécifique aux premiers siècles du christianisme. Mais son originalité aura marqué les esprits, à tel point qu'aujourd'hui même nous le comprenons parfaitement. Et Foucault, dès lors, de conclure :

La continuité du thème de la "tranquillitas", de l' "otium", marque en fait le passage d'une économie négative de l'abstention et de la continence à une conception de la virginité comme expérience complexe, positive et agonistique.

Michel Foucault, Les Aveux de la chair. Histoire de la sexualité, tome 4. Édition établie par Frédéric Gros. Éditions Gallimard, 24 €.

15:58 Publié dans Histoire | Tags : michel foucault, les aveux de la chair, histoire de la sexualité, désoeuvrement, virginité, saint augustin, daniel, tranquillité, repos, pères de l'église | Lien permanent | Commentaires (0)

09/01/2018

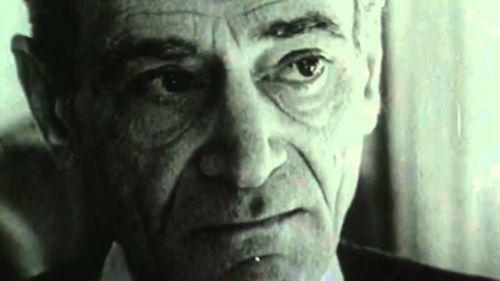

De Gaulle et l'ours russe

Depuis la fin du communisme, la géopolitique de la France a beaucoup changé. Notre pays a sagement réintégré l'Otan et n'aspire plus désormais qu'à rester dépendant du géant américain. Aussi est-il particulièrement intéressant de faire un tableau de ce qu'était la politique étrangère de la France sous de Gaulle, afin d'en mesurer aujourd'hui le contraste flagrant. C'est à quoi s'est attelée Hélène Carrère d'Encausse dans ce nouvel et passionnant essai, Le Général de Gaulle et la Russie. Le Général a toujours eu de grandes affinités avec l'ours russe. Pour lui, la Russie (qu'il appelait rarement l'Union soviétique), était une pièce déterminante dans la géostratégie de la France. Sa grande culture historique, sur laquelle insiste Carrère d'Encausse, ne pouvait que renforcer cette perspective. L'académicienne écrit en effet : "la Russie était vue par le Général comme l'allié de revers indispensable à sa sécurité, mais plus encore [...] elle participait à sa conception de l'équilibre de l'Europe et de la place de l'Europe dans le monde". Cette politique gaullienne a pris sa source, pendant la guerre, dans les relations que de Gaulle a pu nouer avec Staline, pour essayer de faire ressusciter la France, mise à mal par la débâcle. Elle a continué ensuite, quand le Général est revenu aux affaires en 1958, alors que la guerre froide ne semblait pas accorder beaucoup de latitude aux pays autres que l'Amérique et l'Union soviétique. Voilà ce qu'Hélène Carrère d'Encausse explique parfaitement dans son livre, nous replongeant dans un monde où la petite voix de la France faisait malgré tout entendre sa différence. Nous comprendrons mieux alors la situation présente, les bouleversements qui depuis presque trois décennies désormais ont changé du tout au tout la physionomie de l'Europe et les grands équilibres géopolitiques. Le monde de 2018 attend manifestement son nouveau grand réformateur. Il est probable qu'il aurait, s'il venait un jour, des accents gaulliens...

Hélène Carrère d'Encausse, Le Général de Gaulle et la Russie. Éd. Fayard, 20 €.

11:47 Publié dans Histoire | Tags : hélène carrère d'encausse, le général de gaulle et la russie, otan, géopolitique, union soviétique, staline, débâcle, amérique, général de gaulle | Lien permanent | Commentaires (0)

07/11/2017

Ionesco, philosophe authentique

J'ai toujours bien aimé Ionesco. Il est, comme on sait, à côté de Beckett, le grand représentant du théâtre de l'absurde. Leurs styles sont très différents, cependant, mais on peut admirer l'un et l'autre sans problème. Après avoir arrêté d'écrire des pièces, Ionesco n'en a pas moins continué à publier des textes de réflexion, où il se mettait au centre du monde, comme une toute petite particule pensante. Il laissait alors s'exprimer son angoisse existentielle et métaphysique pour, ce faisant, devenir un véritable philosophe. Ce qui perçait dans son œuvre dramatique est devenu dans les essais de la fin de sa vie une interrogation concrète et désespérée sur l'existence humaine et le silence de Dieu. Un volume comme La Quête intermittente (1987) est un bon exemple de cette tentative impossible d'accéder à une vérité métaphysique. Le moindre texte de Ionesco, à cette époque, je m'en souviens bien, était porteur de cette dimension presque tragique, accompagnée dans sa propre vie par une dépression qu'il portait sur ses épaules et qui accentuait un désespoir incorruptible. Les éditions Gallimard viennent d'avoir la bonne idée de republier un petit livre de Ionesco, qui date de ces années et qui a pour titre Le Blanc et le Noir. Paru à l'origine en 1981, il comportait quinze lithographies gravées sur la pierre par Ionesco. Ionesco y explique comment et pourquoi il s'est mis à la peinture, escomptant trouver dans cette activité la paix de l'âme et la sérénité. Il revient sur les dessins qu'il présente, tout en émaillant son propos de considérations diverses, comme à son habitude, qui naissent de la pratique picturale. Il nous reparle du silence de Dieu, surtout, de la peur de la mort, de son manque de foi, mais aussi de cette femme qui lui avait demandé son aide et qu'il avait perdue de vue : "La souffrance d'un seul être est la souffrance de tous les êtres, écrit Ionesco au sujet de cette femme. A-t-elle pu surmonter sa douleur ? a-t-elle pu trouver une raison de vivre ? Où est-elle ?" La vie continue, cependant, avec son lot de difficultés, d'obstacles. Ionesco aimerait trouver un espoir, qu'il discerne à travers la peinture et les mots qui naissent d'elle. Voici la dernière phrase de ce petit opuscule, où beaucoup de choses sont dites et restent gravées dans l'âme du lecteur : "Été tardif, le ciel est clair, transparent, Dieu peut-être me regarde."

Eugène Ionesco, Le Blanc et le Noir. Éd. Gallimard, collection "L'Imaginaire", 6 €.

15:11 Publié dans Livre | Tags : eugène ionesco, le blanc et le noir, philosophe, la quête intermittente, lithographies, souffrance, silence de dieu, douleur | Lien permanent | Commentaires (0)

21/09/2017

Claudio Magris, Prix Nobel ?

La date d'attribution du Prix Nobel de littérature 2017 n'est pas encore déterminée, mais déjà les pronostics vont bon train. Parmi les favoris, j'ai la joie de compter l'écrivain italien Claudio Magris, à qui je voue, mais je ne suis pas le seul, une grande admiration. En 1993, déjà, j'avais lu avec passion son très beau roman, Une autre mer, qui reste un de mes préférés, et lui avais consacré un article, paru en revue. Pour rendre hommage aujourd'hui à Claudio Magris de nouveau, à la veille peut-être d'un couronnement Nobel (j'accorde une certaine importance à ce prix), je reprends ce texte ici.

On peut considérer que l'œuvre de Claudio Magris trouve sa source dans la singularité de la ville où il est né, cette Trieste qui a marqué d'une empreinte indélébile tous ceux qui même n'y ont fait que passer tel James Joyce. Claudio Magris a d'ailleurs écrit un essai sur Trieste, Trieste, une identité de frontière (en collaboration avec Angelo Ara) alors que d'autres ouvrages soulignaient la proximité de Trieste avec la Mitteleuropa (notamment Danube, prix du meilleur livre étranger 1990).

Mais Claudio Magris est également un grand romancier, comme l'atteste Une autre mer. L'écrivain révèle dans ces pages les principales arcanes de son univers triestin, en prenant comme sujet central la figure, pourtant absente, du début à la fin, de Carlo Michelstaedter, jeune philosophe italien de Trieste, qui a réellement vécu (comme les autres personnages du roman), et qui s'est suicidé en 1910 à l'âge de vingt-deux ans, après avoir achevé sa thèse, fameuse depuis, La Persuasion et la rhétorique ; une destinée similaire à celle de l'Autrichien Otto Weininger, comme l'on sait.

À cette décision extrême de la mort volontaire, correspond celle d'Enrico, protagoniste principal d'Une autre mer, qui est de s'enfuir en Argentine ; car si l'un se supprime après avoir couché sa philosophie sur le papier, l'autre (son meilleur ami) choisit d'appliquer cette philosophie dans la vie réelle, tout en renonçant pour sa part à l'écriture. Le nœud et la réflexion du livre tiennent dans cette asymétrie.

Claudio Magris intègre remarquablement, dans le corps de son texte, la philosophie de Michelstaedter. Il ne se contente pas de l'illustrer, il en exprime la teneur avec une précision lumineuse. La persuasion, écrit Magris, "c'est la possession au présent de sa propre vie et de sa propre personne, la capacité de vivre pleinement l'instant..." ; malheureusement, les "hommes sont incapables de vivre dans la persuasion", et à la place, ils "édifient l'énorme muraille de la rhétorique, l'organisation sociale du travail et de l'agir, pour se cacher à eux-mêmes la vue et la conscience de leur propre vacuité".

En Argentine, Enrico a vécu selon l'éthique de l'ami disparu. Quand il revient en Italie, quelques années plus tard, il s'installe dans une petite maison près de la mer où il vivra quasiment en ermite, dans la pauvreté : "le plaisir, c'est de ne pas dépendre des choses qui ne sont pas absolument nécessaires, et même celles qui le sont peuvent être accueillies avec indifférence".

Cependant, malgré son retrait délibéré, l'Histoire rattrape Enrico. L'historien Claudio Magris cerne très lisiblement les événements et leur portée. Ainsi, sur le nazisme, il écrit (dans l'esprit de Michelstaedter) : "Voilà, ce Reich millénaire est la preuve que la rhétorique est mort et destruction..." Enrico assiste à la lente déshumanisation de la civilisation européenne, à son échec ; et il se persuade que décidément "la vie est insolvable", même si l'on fait le choix de vivre dans la philosophie. Bouddha, Platon... n'y changent rien, le processus est irréversible. Au soir de son existence, il constate : "Je n'ai vécu que l'impuissance à vivre."

C'est donc bien Carlo qui a eu raison de renoncer : d'où probablement le sentiment tenace que laisse la lecture de ce livre très riche, et très simple dans son évidence.

Une autre mer, Claudio Magris. Traduit de l'italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau. Éd. Gallimard, 1993. Réédition collection "Folio", 2011.

09:51 Publié dans Livre | Tags : claudio magris, une autre mer, prix nobel de littérature, trieste, james joyce, mitteleuropa, trieste une identité de frontière, carlo michelstaedter, otto weininger, rhétorique, histoire, roman, platon, bouddha, suicide, europe | Lien permanent | Commentaires (0)

22/08/2017

Saint Augustin en Bouquins

Il y a des lectures qui demandent du temps. Je vous dis aujourd'hui quelques mots des Sermons sur l'Écriture de saint Augustin, publiés en 2014, parce que je viens juste de les terminer. La collection "Bouquins" de chez Laffont avait eu l'heureuse idée de les republier alors, sous la houlette de Maxence Caron, et dans une traduction du XIXe siècle. C'est ainsi 1500 pages de texte qui étaient proposées au public du XXIe siècle. Dans sa préface, Maxence Caron partait d'un constat pessimiste : "Notre époque est la première depuis saint Augustin à ne pas avoir accès aux Sermons de saint Augustin. Leur dernière publication remonte à cent cinquante années. C'était au XIXe siècle. Le XXe siècle français ne les publia donc pas." Maxence Caron écrivait cela en 2014, et l'on peut donc dire que cette publication des cent quatre-vingt-trois Sermons sur l'Écriture fut un événement, sachant qu'il y a en tout cinq cents sermons de la main du saint. À la lecture de cette somme théologique, et malgré une traduction qui aurait eu avantage à être révisée, on est évidemment pris par l'écriture éblouissante de saint Augustin, et l'on découvre avec un plaisir grandissant ce qui nous avait été dissimulé pendant si longtemps. Cette prose, grâce à ses références constantes à la Bible, n'est jamais pesante ni même austère. Il faut voir avec quelle sensibilité esthétique saint Augustin nous parle, deux sermons durant, du Notre Père, cette prière d'une simplicité extrême où le moindre faux pas aurait été sacrilège. Mais non, jusqu'aux confins de l'Apocalypse de Jean, saint Augustin garde une même rigueur fascinante pour nous confirmer ce que, du reste, nous savions déjà : que les Écritures saintes sont l'un des plus beaux réservoirs de littérature qui soit au monde. Et vraiment, l'on se dit qu'il faut posséder dans sa bibliothèque ces Sermons d'une des figures les plus attachantes du christianisme, à côté de ses fameuses Confessions.

Saint Augustin, Sermons sur l'Écriture. Traduction de l'abbé Jean-Baptiste Raulx. Édition établie et préfacée par Maxence Caron. Éd. Laffont, "coll. Bouquins", 2014, 33 €.

11:28 Publié dans Livre | Tags : saint augustin, sermons sur l'écriture, laffont, collection bouquins, maxence caron, la bible, apocalypse de jean, littérature, christianisme | Lien permanent | Commentaires (0)

17/07/2017

Grandeur romanesque du Tao

En ces temps de vacances, c'est le moment de choisir des livres que vous allez lire pour leur seule force de hasard. Aucun but spécifique, dans cette lecture vagabonde, sinon vous laisser porter par la magie littéraire. Tournez-vous par exemple vers Lawrence Durrell (1912-1990). Son prodigieux roman, Le Quatuor d'Alexandrie, vous avait fasciné, lorsque vous étiez plus jeune. Aujourd'hui, Gallimard a l'heureuse idée de réimprimer, du même auteur, Le Sourire du Tao, un bref essai romanesque sur la rencontre de Durrell avec cette religion chinoise. Personnellement, je me suis très tôt intéressé au taoïsme, religion – ou philosophie, je ne sais comment dire – des plus magnifiques et inspirantes. Durrell est tombé dedans, lui aussi, et ne s'en est jamais éloigné. C'est peut-être ce qui a donné à tous ses romans cette ampleur si caractéristique : à la fois si humaine et si grandiose. Le Sourire du Tao revient sur cette fascination de manière très simple, puisque Durrell commence par nous raconter sa rencontre avec un Chinois adepte du taoïsme, et lui-même écrivain, Jolan Chang, auteur d'un essai paru à Londres en 1977, The Tao of Love and Sex. Chang arrive chez Durrell, dans sa maison du sud de la France, avec l'idée de lui faire relire son manuscrit. D'où, pendant un long week-end, une conversation passionnante entre les deux hommes sur le taoïsme, au cours de laquelle, à côté d'échanges plus proprement théoriques, Durrell va découvrir, plus matériellement, des aspects inattendus du Tao, comme la cuisine si spécifique de son ami chinois. À vrai dire, Le Sourire du Tao n'est pas un ennuyeux et savant traité qui expose de manière exhaustive un courant de pensée orientale lointain. Durrell, en véritable romancier, parvient, dans les événements de sa vie qu'il raconte, à nous immerger dans cet esprit particulier, devenant lui-même une sorte de sage taoïste avant la lettre. Au reste, Durrell n'a probablement que des connaissances très limitées sur le taoïsme ; en revanche, il en a admirablement compris l'essence. C'est pourquoi son petit ouvrage se lit avec une délectation supérieure, et c'est en quoi aussi il est bien plus "taoïste" que n'importe quel autre ouvrage sur la question. "Le taoïste, écrit Lawrence Durrell, est le joker du jeu de cartes, le poète du foyer. Son attitude dépend d'une proposition bien simple, à savoir que ce monde est un Paradis et qu'il est de notre devoir de le rendre le plus présent possible avant de le quitter." Eh bien, laissons-nous guider par cette présence au monde, rafraîchissons-nous l'esprit grâce à cette lecture revigorante, qui aura en nous bien plus de répercussions positives que nous le croyons.

Lawrence Durrell, Le Sourire du Tao. Traduit de l'anglais par Paule Guivarch. Éd. Gallimard, coll. "L'Imaginaire".

08:19 Publié dans Livre | Tags : lawrence durrell, le sourire du tao, religion chinoise, philosophie, jolan chang, taoïsme, roman, sage taoïste | Lien permanent | Commentaires (0)

16/06/2017

Le punk, avant-garde apocalyptique

Né vers la fin des années 70, le mouvement punk condense toutes les contradictions de nos sociétés spectaculaires-marchandes. Dans un épais ouvrage historique, qui fait le tour de la question, Caroline de Kergariou retrace cette anti-épopée musicale, qui a d'ailleurs influencé bien d'autres domaines de l'art et de la culture (en particulier une certaine littérature) jusqu'à aujourd'hui. D'où l'intérêt de ce travail quasi exhaustif, pour qui s'intéresse aux avant-gardes, de leur naissance à leur héritage éparpillé. Le punk connaît un point d'intensité fulgurant en juin 1977, éclatant en plein cœur de la scène internationale. La musique des Sex Pistols se veut avant tout "chaos", comme un long cri de révolte. Caroline de Kergariou décrit avec précision comment cette déflagration artistique arrive au jour. Il y a incontestablement une filiation avant-gardiste, en provenance peut-être du dadaïsme puis du surréalisme, mais aussi de la pensée situationniste qui marque la contre-culture de l'époque. Il y a surtout le contexte économique, avec les premiers symptômes de la crise qui commence (même si la plupart des musiciens punks ne sont pas issus de milieux populaires, contrairement à ce que laisse entendre une légende trop répandue). Cela crée une osmose favorable à des manifestations extrêmes de l'art, prônant une forme radicale, un nihilisme exacerbé. Une pléthore de groupes musicaux va se constituer pendant quelques années, dont Caroline de Kergariou retrace les aventures sur tous les continents. Elle le fait avec la bonne distance, entre ironie et sérieux sociologique, dans un style remarquable, notons-le, qui fait passer avec élégance bien des exagérations propres à une époque qui en fut friande. Elle a raison de souligner le "dandysme" des punks, ainsi que "le potentiel toujours vivant de protestation et de contestation qui est attaché au mouvement". Nihiliste, ce mouvement punk le fut et l'est resté jusqu'à nos jours, dans ses derniers soubresauts, avec aussi "la conviction profonde, comme l'écrit Caroline de Kergariou, qu'il est inutile, voire vain, de chercher à changer le monde". En ceci, ne pourrait-on pas dire que le punk est toujours en phase avec notre temps et donc toujours aussi moderne ?

Caroline de Kergariou. No Future. Une histoire du punk, 1974-2017. Éd. Perrin. 27 €.

11:19 Publié dans Livre | Tags : mouvement punk, caroline de kergariou, no future, art, culture, littérature, avant-gardes, sex pistols, chaos, dadaïsme, surréalisme, pensée situationniste, contre-culture, nihilisme, dandysme | Lien permanent | Commentaires (0)

15/05/2017

Personnages féminins

La littérature a eu l'occasion de donner de très beaux personnages féminins, en particulier dans le roman, sans parler en poésie de certaines évocations inoubliables. Il n'en demeure pas moins que les auteurs ont mis dans leurs portraits une certaine ambiguïté, qui était la vie même. Madame Bovary reste un tour de force, qui n'éclipse pas d'autres tentatives ultérieures. Je n'en prendrai que deux exemples, qui me semblent aller dans un sens spécifiquement moderne, et qui n'occultent pas ce que le thème peut avoir de richesse contradictoire.

Prenons d'abord ce petit extrait de Martin Eden de Jack London, roman plus ou moins autobiographique et dans lequel on a soupçonné longtemps l'auteur d'annoncer son propre suicide :

"Il ne l'avait jamais vraiment aimée, il le savait à présent. Il avait aimé une Ruth idéale, un être éthéré, sorti tout entier de son imagination, l'inspiratrice ardente et lumineuse de ses poèmes d'amour. La vraie Ruth, celle de tous les préjugés bourgeois, marquée du sceau indélébile de la mesquinerie bourgeoise, celle-là, il ne l'avait jamais aimée."

Dans la continuité, on pourrait citer au hasard tel passage d'un roman de Michel Houellebecq, mais je me tournerai à présent vers un poète très emblématique, Paul Celan. Dans un morceau de son recueil Partie de neige, il évoque ainsi sa relation avec sa femme Gisèle, distillant dans chaque mot une forme de malaise existentiel qui nous attrape et nous bouleverse :

"J'arpente ta trahison, / avec des fibules de chevilles / à toutes les articulations / de l'être, // des fantômes de miettes / sont vêlés / par tes tétins / de verre, // ma pierre est venue à toi, / grille ouverte par elle-même, toi / et ta cargaison intérieure / de vipères, // tu te fais mal à soulever / la plus légère de mes douleurs, // tu deviens visible, // un mort, un mort quelconque, tout à soi, / inverse les amures."

Dans ce "tu deviens visible" (du wirst sichtbar), il y a tout le phénomène littéraire et humain qui prend force, comme un constat défaitiste et une métamorphose finale de l'Éternel féminin.

13:34 Publié dans Livre | Tags : personnages féminins, littérature, madame bovary, martin eden, jack london, michel houellebecq, paul celan, partie de neige, malaise existentiel, suicide, éternel féminin | Lien permanent | Commentaires (0)

11/04/2017

Les grands héros disparus

Vaste entreprise à laquelle s'est livré, brillamment, Patrick Gueniffey dans Napoléon et de Gaulle, sous-titré "Deux héros français". L'art du parallèle historique remonte loin, mais, dans le cas de ces deux immenses personnages, il peut apparaître saugrenu, même s'il a déjà été tenté, tant Napoléon et de Gaulle sont au final bien loin l'un de l'autre. Et cependant, il y aurait un axe qui les rassemble, d'abord celui de l'histoire de France, dont le déroulement glorieux appartient déjà au passé : "la France ne peut se passer, écrit Gueniffey, pas plus que d'un État fort, de grands hommes ou de héros. Ils figurent son introuvable unité." Napoléon et de Gaulle scrute méticuleusement cette trace du passé, à travers une histoire plus large, à travers aussi des réflexions passionnantes sur une historiographie complexe, dont il est utile de faire ou refaire le bilan. C'est ce qui donne à ce livre sa profondeur, et sa force paradoxale : parler d'un phénomène qui n'existe plus, pour mieux comprendre, par réaction, l'époque actuelle. La "fin des grands récits" (1) a été annoncée, dès les années 70, ainsi que la disparition du "grand héros". Il s'agit de voir aujourd'hui ce qui peut surnager à un tel gouffre. Gueniffey me paraît ainsi être plutôt un esprit de droite, ce qui n'est pas mauvais en la matière. Il renoue avec une tradition de liberté, ne se laissant pas engoncer dans les modes historiques ou les théories toutes faites. Cela peut nous être d'un grand enseignement. Revenir à Napoléon, à de Gaulle, oui ; mais pour constater ce qui a été perdu, comprendre pourquoi cela ne reviendra pas, détecter ce qui peut à la rigueur être sauvé. La fin des grands récits ne doit pas sonner forcément le glas de toute ambition de vivre et penser dignement. Énorme défi qui me laisse néanmoins perplexe. (À suivre.)

(1) Prophétisée par Jean-François Lyotard dans La Condition postmoderne, éd. de Minuit (1979).

Napoléon et de Gaulle, Deux héros français. Patrick Gueniffey, éd. Perrin. 21,50 €.

13:36 Publié dans Histoire | Tags : patrick gueniifey, napoléon et de gaulle, héros, histoire de france, la fin des grands récits | Lien permanent | Commentaires (0)

01/03/2017

Le concept de révolution

Dans son livre paru fin 2016, Relire la Révolution, Jean-Claude Milner réfléchit de manière tout à fait passionnante sur le concept de "révolution". Plus précisément, il met en perspective la Révolution française avec les deux autres grandes révolutions du XXe siècle, la russe et la chinoise. En fait, il s'attarde surtout sur la première des trois, dont il décrit les caractères spécifiques, presque la grandeur, et ce qu'elle eut d'unique. Milner a été maoïste dans les années 70, au temps de la révolution culturelle en Chine. On comprend à le lire aujourd'hui qu'il ne l'est sans doute plus du tout. Il n'hésite pas, dans ce livre, à faire des réserves sur les révolutions au XXe siècle, mais c'est pour mieux adhérer à l'idéal fondateur de la Révolution française, en particulier à travers le personnage charismatique de Robespierre. Si Milner critique la Terreur, il estime que le rôle de Robespierre, contrairement à celui de Saint-Just, a été de vouloir en sortir : "pour prix de sa clairvoyance, écrit Milner de Robespierre, il porta la responsabilité des errements qu'il combattait. La Terreur se termina, comme il le souhaitait, mais il en fut l'une des dernières et plus glorieuses victimes." Milner pense par conséquent que tout ne fut pas mauvais dans le bloc de la Révolution, à condition d'y aller avec circonspection. La "croyance révolutionnaire", qui trouve ici son origine, est très ambiguë et même mauvaise dans sa postérité : "elle n'est rien de plus qu'une longue erreur, écrit même Milner. La révolution française [Milner écrit "révolution française" avec un r minuscule] est radicalement hétérogène aux révolutions idéales qui se réclament d'elle." Cette mise à l'écart des révolutions russe et chinoise par l'auteur me semble assez notable pour être soulignée. Il n'y a guère que les situationnistes, jadis, qui faisaient dans leurs écrits une telle distinction. Ils avaient bien vu où était le mal, et Milner aujourd'hui me semble marcher sur les mêmes traces. En tout cas, son essai livre une pensée qui n'a pas peur de s'affronter aux grandes questions qui se posent encore, même si pour le moment la "croyance révolutionnaire" ne nous semble plus aussi imminente et impérieuse qu'elle le fut. Peut-être ce temps reviendra-t-il, cependant, et alors il faudra être prêt.

Jean-Claude Milner, Relire la Révolution. Éd. Verdier, 2016, 16 €.

00:17 Publié dans Histoire | Tags : relire la révolution, jean-claude milner, révolution, révolution française, révolution russe, révolution chinoise, maoïsme, révolution culturelle, terreur, robespierre, situationnistes | Lien permanent | Commentaires (2)

27/01/2017

La France ouverte sur le monde

La somme sur l'histoire de la France que nous proposent dans ce volume Patrick Boucheron, avec son équipe de collaborateurs, a fait l'objet, depuis sa récente parution, de beaucoup de commentaires très vifs. L'explication tient évidemment à une conception très originale de l'histoire de France, qui est systématiquement replacée dans l'évolution du monde. De quoi en effet perdre beaucoup de ses repères, jadis appris à l'école. Mais c'est ce qui fait déjà de cette entreprise ambitieuse une date dans l'historiographie française, je serais prêt à le parier. Placé néanmoins sagement sous l'invocation de Michelet, le propos contient une évidente dimension "politique", comme le souligne d'ailleurs Patrick Boucheron, replaçant ainsi cette manière de faire l'histoire dans le contexte contemporain : "Cette ambition est politique, dans la mesure où elle entend mobiliser une conception pluraliste de l'histoire contre l'étrécissement identitaire qui domine aujourd'hui le débat public." En 146 brèves notices chronologiques, qui sont autant de dates déterminantes, le lecteur curieux chemine de manière très passionnante et jamais ennuyeuse de la préhistoire à l'époque la plus récente, 2015. Loin des idées toutes faites ou préconçues sur la France, on assiste à son lent déroulement, où rien n'était déterminé d'avance. C'est peut-être le paradoxe de ce livre, de nous offrir enfin la liberté d'un recul sur nous-mêmes, loin de tout chauvinisme déplacé. Un des auteurs qui expriment le mieux cet enjeu est Quentin Deluermoz, qui, dans son texte à propos des révolutions de 1848, écrit : "Ainsi les événements des années 1848-1850 sont-ils bien d'ampleur globale. S'il est difficile de faire de la France son seul point d'origine, il est clair que les luttes ayant suivi la fusillade du boulevard des Capucines ont pesé puissamment sur les manières de vivre et de comprendre. Ils rappellent que, si la France est un pôle majeur à cette échelle, elle n'est qu'un pôle parmi d'autres. Mais elle est bien la capitale des révolutions." Cela fait bien plaisir de lire une prose aussi mesurée sous la plume d'un historien.

Histoire mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron. Éd. du Seuil, 29 €.

Illustration : révolution de 1848.

14:59 Publié dans Histoire | Tags : histoire mondiale de la france, patrick boucheron, historiographie, michelet, identitaire, quentin deluermoz, révolution de 1848 | Lien permanent | Commentaires (1)

20/12/2016

Beaux livres : l'Apocalypse de Jean

En cette période de Noël, la tendance est à l'achat et à la lecture des beaux livres. Les éditions Diane de Selliers en proposent de remarquables. Je voudrais revenir sur une publication de 2010, toujours disponible, à laquelle j'avais consacré à l'époque un petit article, que je reproduis ici. Ce livre sur l'Apocalypse de saint Jean, illustrée par la tapisserie d'Angers au XIVe siècle, était dans le genre une très belle réussite.

C'est à la fin du XIVe siècle, en plein Moyen Âge, que Louis 1er d'Anjou commanda cette somptueuse tapisserie à Hennequin de Bruges. En ces temps troublés par la guerre de Cent Ans, où de plus épidémies et famines ravageaient les populations, le recours à un texte comme celui de l'Apocalypse de saint Jean peut paraître aller de soi. Cette tapisserie d'Angers, œuvre de prestige, nous est parvenue presque intacte, longue encore d'une centaine de mètres sur 4,5 de large, et illustrant chaque épisode important du morceau biblique. Le livre édité par Diane de Selliers en reproduit très richement chaque étape, avec en vis-à-vis le texte de Jean et un commentaire aussi inspiré que précis de Paule Amblard, historienne de l'art et spécialiste de la symbolique chrétienne médiévale. Le dispositif ainsi élaboré permet une lecture fascinante de la tapisserie d'Angers : l'image et les versets correspondants sont mis en relation d'une manière éclairante, en un cheminement spirituel auquel il est difficile de ne pas être sensible tant il paraît naturel. D'ailleurs, comme le rappelle Paule Amblard dans son introduction, le mot "apocalypse" signifie étymologiquement "révélation". Disons tout simplement que ce très beau livre d'art en est une, tournée vers des horizons que le lecteur moderne, à la recherche de renouveau et d'éveil intérieur, appréciera particulièrement.

L'Apocalypse de saint Jean illustrée par la tapisserie d'Angers. Présentée et commentée par Paule Amblard. Éd. Diane de Selliers, 2010, 195 €.

Illustration : Apocalypse de saint Jean par Dürer.

14:50 Publié dans Livre | Tags : noël, beaux livres, éditions diane de selliers, paule amblard, apocalypse de saint jean, tapisserie d'angers, moyen âge, symbolique chrétienne médiévale, renouveau, éveil intérieur | Lien permanent | Commentaires (0)

29/11/2016

Les Mémoires d'Alain Daniélou

Les éditions de L'Âge d'Homme viennent de rééditer, il y a quelque temps déjà, les Mémoires d'Alain Daniélou (1907-1994), Le Chemin du labyrinthe, qui étaient parus une première fois chez Laffont en 1981. C'est un livre qui est vite devenu une sorte de classique, pour deux raisons principales, je crois. D'abord le ton très libre de ces Mémoires, dans lesquels Daniélou n'hésite pas à raconter, avec une verve toujours renouvelée, l'aventure passionnante que fut sa vie. Ensuite, l'intérêt que cette existence représente, à cheval entre l'Orient et l'Occident. Daniélou fut non seulement un grand savant, mais aussi un passeur entre deux univers qui n'avaient a priori pas grand chose à se dire. Peu de domaines le laissent insensible. Après avoir étudié l'hindouisme en Inde, il revient en Europe, après la guerre, où il n'aura de cesse de s'intéresser aux musiques traditionnelles du monde entier. Daniélou fut très imprégné par la religion hindoue. Il ne l'a pas connue seulement de l'extérieur, puisqu'il s'y est rapidement converti pour en connaître et en vivre toutes les caractéristiques. Les pages les plus passionnantes de ce Chemin du labyrinthe sont certainement celles où il raconte cette proximité avec la religion polythéiste. Ainsi par exemple de son initiation : "On passe presque sans le savoir d'un état d'être dans un autre. Ce n'est que peu à peu que l'on s'aperçoit qu'on n'est plus tout à fait le même, que la vie a d'autres bases, d'autres fins, d'autres buts, d'autres devoirs, que l'on est en fait devenu celui qu'on était destiné à devenir." Tout le livre montre un homme doué d'un amour exceptionnel de la vie, épris de liberté, aimant ses semblables, attentif aux moindres péripéties de l'existence, et qui semble nous livrer avant tout, derrière le message particulier de l'hindouisme, une morale philosophique plus universelle dont l'humanité, surtout par les temps qui courent, garde toujours un vif et grand besoin.

Alain Daniélou, Le Chemin du labyrinthe. Éd. L'Âge d'Homme, 27 €.

16:23 Publié dans Livre | Tags : mémoires, orient, occident, hindouisme, musiques traditionnelles, religion polythéiste, initiation, liberté, alain daniélou, le chemin du labyrinthe | Lien permanent | Commentaires (0)

16/10/2016

Patrick Buisson, conseiller du Prince

Le gros essai de Patrick Buisson, La Cause du peuple, a fait l'objet d'un très vif débat dans la sphère médiatique. L'homme avait tout pour déplaire : venant de l'extrême droite, et y demeurant toujours ; sans parler de l'enregistrement secret de ses conversations professionnelles. Bref, la parution de son livre a suscité un beau tollé, qui s'est éteint de lui-même lorsqu'il a fallu constater que l'ouvrage était une véritable réflexion politique sur plus de 400 pages, vaste projet placé sous l'invocation du cardinal de Retz, autre défenseur des causes perdues. Il en aurait certainement fallu moins pour m'inciter à lire cet essai, et j'avoue que je n'ai pas été déçu. J'ai toujours eu un a priori positif pour les visions alternatives de la politique. Cette fois, je suis servi. Le fait pour Buisson d'avoir été, pendant plus d'un quinquennat, le conseiller presque le plus proche du plus haut personnage de l'État donne à son témoignage une valeur incontestable, loin de toute utilisation trop people de ce qu'il a pu par ailleurs observer. Un mémorialiste n'est-il pas là pour révéler une réalité cachée, afin de faire éclater la vérité ? Les révélations ici sont plutôt d'ordre politique, même si l'homme Nicolas Sarkozy en prend évidemment pour son grade : "l'homme public, écrit Buisson de Sarkozy, malgré l'appel qu'il sentait sourdre en lui, fut toujours contraint par l'homme privé, ses passions, ses désordres, ses coupables faiblesses pour l'air du temps et les fragrances de la modernité". Issu d'une droite dont les perspectives n'étaient pas celles du président Sarkozy, mais dont celui-ci eut besoin pour rameuter vers lui l'électorat FN, Patrick Buisson développa une stratégie très rationnelle pour faire vaincre ses idées – que je ne partage pas toutes, soit dit en passant. Il y avait chez lui, ce qui est rare dans ce monde-là, une absolue sincérité qu'il portait depuis toujours et qui transparaît dans ce livre au fil d'analyses tout à fait passionnantes. Il redit peut-être par moments ce que nous savions déjà, mais en montrant comment on l'éprouve du cœur de l'État : "le néolibéralisme, ose-t-il définir, est bien une forme économique du totalitarisme, tout comme le nazisme et le communisme en ont été au XXe siècle les formes politiques". Quant à notre malheureux régime démocratique, il ne vaut pas cher non plus : "Il s'agit en fait, écrit Buisson, d'une postdémocratie qui n'est en rien une démocratie, mais un système qui en usurpe l'appellation et n'en respecte que les apparences." On ne peut que se réjouir qu'un tel brûlot sorte en période électorale. Voilà indiscutablement le livre qu'il faudra avoir lu avant de mettre son bulletin dans l'urne. Plus globalement, ce sont les Mémoires étonnants d'un conseiller du Prince, grand politologue, qui a décidé de tout dire sur une histoire contemporaine qui est, hélas ! toujours la nôtre au moment où j'écris ces lignes.

Patrick Buisson, La Cause du peuple. Éd. Perrin, 21,90 €.

07:22 Publié dans Histoire | Tags : patrick buisson, la cause du peuple, cardinal de retz, nicolas sarkozy, front national, néolibéralisme, démocratie, post-démocratie | Lien permanent | Commentaires (1)

24/09/2016

Jean-Luc Lagarce, Xavier Dolan : "hurler"

Il y a au sein même des familles tout un réseau de névroses auquel parfois une grande œuvre d'art décide de se confronter. N'est-ce pas là finalement le sujet principal des romans, des pièces de théâtre et des films ? Jean-Luc Lagarce a écrit Juste la fin du monde en 1990. Cette pièce, devenue rapidement un classique après la mort en 1995 de son auteur, reprend pour ainsi dire le thème universel du retour du Fils prodigue, revenant ici chez lui pour annoncer aux siens l'imminence de sa mort. Le nœud de l'affaire est qu'il ne dira finalement rien du tout. En ceci réside toute l'intrigue, tissée de paroles comme autant de discours d'adieu qui s'ignorent. La pièce de Lagarce est l'une des plus fortes du répertoire, et le metteur en scène François Berreur lui avait rendu justice avec, dans le rôle de Louis, un Hervé Pierre en inoubliable funambule. Pour la reprendre au cinéma, avec d'autres acteurs mémorables, Xavier Dolan a instillé dans le propos initial une dramaturgie nouvelle, certes légère, et bien présente, mais sans en perturber l'équilibre originel. Le texte de Lagarce était constitué de morceaux rhapsodiques assemblés les uns sur les autres, qui laissaient transparaître chez les personnages une errance psychologique profonde. Ce sentiment d'errance se retrouve dans le film de Xavier Dolan ; le jeune metteur en scène québécois a même réussi à la perfection, selon moi, à peindre l'univers flou, envoûtant, désespéré de celui qui, au milieu des siens, restera éternellement seul. J'irai sans doute revoir ce film, bel hommage d'un cinéaste à un dramaturge, en me souvenant des derniers mots de la pièce, lorsque Louis dit notamment, dans le regret (ou peut-être la volupté) de n'avoir pas prononcé la parole qui sauve : "[...] que c'est ce bonheur-là que je devais m'offrir, / hurler une bonne fois, / mais je ne le fais pas, / je ne l'ai pas fait. / Je me remets en route avec le seul bruit de mes pas sur le gravier."

Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde. Préface de Jean-Pierre Sarrazac. Éd. Les Solitaires Intempestifs, 2012.

Illustration : Jean-Luc Lagarce

10:52 Publié dans Film | Tags : juste la fin du monde, jean-luc lagarce, xavier dolan, françois berreur, hervé pierre, errance, solitude, retour du fils prodigue | Lien permanent | Commentaires (1)

23/08/2016

Stefan Zweig, ultime étape

Le très beau film de Maria Schrader, Stefan Zweig, Adieu à l'Europe, prend la vie du grand écrivain autrichien par la fin. Il y sera très peu question de son travail littéraire, mais de cet exil forcé qui conduisit Zweig en Grande-Bretagne dès 1934. Il a alors cinquante-trois ans. La belle vie européenne est derrière lui, les nazis sont en train de démolir le continent. Poussé par la guerre qui se propage, Zweig gagne l'Amérique du Sud. Il s'établit en 1941 à Petrópolis, au Brésil. Ces dernières années sont pour Zweig celles d'une sorte d'enlisement dans la dépression. C'est en tout cas ce que nous montre Maria Schrader. Le personnage de Zweig, joué par l'acteur Josef Hader, nous paraît bien falot, comme si le costume qu'on voulait lui faire porter était trop grand pour lui. Zweig, vieil Européen, sera toujours réticent à prendre position publiquement sur le désastre qui se profilait. On voit son malaise lors de réunions d'écrivains, où d'autres que lui n'ont pas assez de fougue pour condamner l'Allemagne. Zweig a choisi le silence, comme recroquevillé sur lui-même, maladroit dans les actes de la vie. Son suicide, le 22 février 1942, en compagnie de son épouse Lotte, est la conclusion logique d'une errance qui le tenaillait comme une longue maladie. Maria Schrader a donc choisi de ne jamais nous montrer Zweig à sa table de travail. C'est pourtant durant toutes ces années qu'il écrira Le Monde d'hier. Souvenirs d'un Européen, un très grand livre dans lequel il explique enfin la destruction du monde dans lequel il a vécu et aimé vivre, et qui n'est désormais plus le sien. Cet ouvrage posthume, mieux que toutes les déclarations orales, explique l'état d'esprit de Zweig durant ses dernières années, et peut-être pourquoi il a mis fin volontairement à ses jours. On peut le critiquer là-dessus, comme semble le faire Maria Schrader, mais pourquoi ne pas lui laisser finalement cette liberté, ce choix ultime, le temps d'un adieu prolongé à cette Europe qui ne reviendra pas ?

06:55 Publié dans Film | Tags : maria schrader, stefan zweig, adieu à l'europe, exil, europe, dépression, désastre, silence, suicide, errance, le monde d'hier, souvenirs d'un européen | Lien permanent | Commentaires (1)

23/07/2016

Giorgio Caproni ou la fin de l'idylle

Giogio Caproni (1912-1990) est l'un des plus grands poètes italiens du XXe siècle, et pourtant il aura fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour avoir une traduction complète de ses œuvres en français. Je me souviens, il y a quelques années, de la revue Po&sie qui proposait à ses lecteurs quelques extraits du Passage d'Énée, avec une traduction du fameux poème "Les bicyclettes". C'était certes suffisant pour attirer l'attention sur un auteur vraiment unique, qu'on n'oubliait pas. Le volume qui est sorti aux éditions Galaade, il y a déjà un petit moment, et qui regroupe l'œuvre poétique complète de Caproni dans notre langue, est donc un événement des plus importants. Il donne la possibilité d'avoir enfin une vue d'ensemble de ce travail poétique, commencé en 1932, et qui a subi de belles métamorphoses jusqu'aux années 1980. J'ai pris un grand plaisir à lire cet épais volume, et à me plonger dans cet univers plein de surprises, avec peut-être une thématique souterraine qu'on perçoit assez rapidement, et qui serait celle d'un "désespoir tranquille", comme l'écrit quelque part Caproni. En effet, face à une modernité assez terrible (une sorte de nihilisme propre au XXe siècle), le poète a eu peu de marge de manœuvre. Il est toujours "Un homme seul, / reclus dans sa chambre". La nuit est son lot : "Que voulez-vous que je demande. / Laissez-moi dans ma nuit. / Rien que cela. Que je voie." Caproni a très bien perçu l'angoisse du vide, qui baignait une société en plein bouleversement : "Vide / du blé qui un jour avait atteint / (dans le soleil) la hauteur du cœur." Parfois moraliste, souvent métaphysicien, Caproni sait montrer la distorsion nouvelle qui s'impose dans la pensée, sous l'éclairage du Nietzsche de la mort de Dieu : "Dieu n'existe / qu'à l'instant où tu le tues." On a dit souvent que Caproni était le poète de l'oxymore. Cela est vrai. Il fallait cette ambiguïté fondamentale pour faire apparaître ce qui restait d'être dans le monde, tâche à laquelle la poésie s'attèle traditionnellement, même si cette ambition est vouée désormais à un quasi-échec : "Je suis revenu, écrit Caproni, là où je n'ai jamais été." Comme chez tout grand auteur, on sent chez lui ce désir de "franchir l'humain", comme le disait Dante, mouvement inlassable de la parole, de la voix poétique. Ce travail, alors, ouvre désespérément un espace littéraire qui nous laisse figés devant la chute vertigineuse qu'il nous propose, – tout en ne cessant de nous conserver, marque distinctive de Caproni, dans une douceur particulière qui rend cette chute plus humaine.

Giorgio Caproni, L'Œuvre poétique. Traduit de l'italien par Jean-Yves Masson, Isabelle Lavergne, Bernard Simeone et Philippe Renard. Édition établie et présentée par Isabelle Lavergne et Jean-Yves Masson. Éd. Galaade. 45 €.

11:17 Publié dans Poésie | Tags : giogio caproni, poésie, poésie italienne, le passage d'énée, désespoir, modernité, nihilisme, la nuit, le vide, la mort de dieu, nietzsche, oxymore, ambiguïté, chute | Lien permanent | Commentaires (2)

22/06/2016

Montaigne anthropologue

Claude Lévi-Strauss se reconnaissait deux références littéraires majeures, sur lesquelles il revint à plusieurs reprises au cours de son œuvre : Montaigne et Rousseau. L'anthropologie structurale doit beaucoup à ces deux grands auteurs et à la manière dont Lévi-Strauss a su les lire. Tristes tropiques, déjà, était un livre marqué par l'influence de Rousseau, véritablement fondatrice. Quant à Montaigne, il n'est que de citer les quelques pages décisives d'Histoire de lynx qui lui sont consacrées par Lévi-Strauss au chapitre XVIII, sous le titre de "En relisant Montaigne". Cette relecture d'un Montaigne anthropologue montrait avec acuité toute la modernité considérable de l'auteur des Essais. Une récente publication des éditions EHESS vient apporter de nouveau la preuve de cette importance de Montaigne pour Lévi-Strauss. Il s'agit de deux conférences inédites, l'une de 1937 et l'autre de 1992, qui tournent autour des Essais. À vrai dire, c'est surtout dans la deuxième que Lévi-Strauss étudie minutieusement le texte de Montaigne, et compare ce dernier à d'autres auteurs de l'époque qui ont relaté la découverte du Nouveau Monde, notamment Jean de Lery. La conférence aborde essentiellement le chapitre des Essais "Des cannibales" (I, XXXI), qui est également mis en relation avec d'autres passages significatifs. Retenons surtout la conclusion de cette belle démonstration qu'effectue ici Lévi-Strauss : "Et alors, si la première orientation de sa pensée [la pensée de Montaigne] conduit à la théorie du bon sauvage, si la deuxième orientation qui serait celle de construire à partir de zéro une société rationnelle, conduit au Contrat social, alors la troisième conduit au relativisme culturel intégral, et nous retrouvons, évidemment, les trois cultures, les trois manières d'envisager les problèmes dans les doctrines de l'ethnologie contemporaine." Il s'agit donc de bien discerner combien l'œuvre de Montaigne nous parle aujourd'hui. Lévi-Strauss a indiscutablement éclairé ce lien que nous pouvons entretenir avec un classique, et ceci parce que, sans doute, l'auteur de La Pensée sauvage est lui-même devenu un classique, au fil d'une anthropologie structurale édifiée patiemment pour rendre compte de notre univers complexe et infini.

Claude Lévi-Strauss, De Montaigne à Montaigne. Édition établie et présentée par Emmanuel Désveaux. Éd. EHESS, 8 €.

15:44 Publié dans Anthropologie | Tags : claude lévi-strauss, montaigne, rousseau, de montaigne à montaigne, tristes tropiques, anthropologie, les essais, jean de lery, nouveau monde, la pensée sauvage | Lien permanent | Commentaires (0)

26/05/2016

En feuilletant Jacques Roubaud

Je ne suis pas particulièrement spécialiste de l'Oulipo, même si j'ai une grande admiration pour Queneau ou Georges Perec. Je crois que leur grandeur réside entre autres dans le fait qu'on peut les lire sans être trop conscient de la contrainte oulipienne qui est à la source de leur inspiration. Je viens d'en faire l'expérience, à nouveau, avec un autre grand représentant de l'Oulipo, le poète Jacques Roubaud. Il a publié voici quelque temps, dans la collection "Poésie/Gallimard", une "Anthologie personnelle", sous le titre de Je suis un crabe ponctuel. On y retrouve, choisis par lui, des extraits de son œuvre poétique depuis 1967 jusqu'à 2014. Cela donne un petit livre extrêmement agréable à feuilleter, qui reflète une grande diversité de thèmes. La poésie un peu obscure, ésotérique, du tout début, évolue ensuite vers la clarté, et le jeu avec les mots et les formes (Jacques Roubaud est un passionné du sonnet). J'ai eu beau sans doute ne pas repérer d'éventuelles règles internes, propres à l'Oulipo, je me suis malgré cela laissé porter par ces poèmes très vivants, souvent drôles, qui se lisent et se relisent avec une vraie délectation ; qui sont le contraire de la tristesse, même si parfois, au détour d'une page, la gravité apparaît comme dans un haïku japonais : "Or, comme la lune qui, s'inclinant vers l'ouest, se rapproche de l'arête des collines qui vont la cacher, mes jours sont en déclin. A la veille d'entrer dans les ténèbres de la mort, pourquoi me préoccuper des choses ?" (Autobiographie, chapitre dix)

Jacques Roubaud, Je suis un crabe ponctuel. Anthologie personnelle 1967-2014. Gallimard, coll. "Poésie/Gallimard"

14:55 Publié dans Poésie | Tags : jacques roubaud, oulipo, queneau, georges perec, anthologie, sonnet, poésie, haïku | Lien permanent | Commentaires (0)