28/04/2016

Robespierre, par-delà le mythe

L'historiographie de la Révolution française a connu, au XXe siècle, une évolution idéologique variée. Réservée longtemps aux historiens communistes, il a fallu l'ample travail de François Furet pour lui faire prendre un tour nouveau. On ne sortait néanmoins pas encore de toute idéologie, Furet s'inscrivant dans le courant libéral ; mais on commençait avec lui à respirer un peu. Pour une histoire vraiment débarrassée de tout a priori, il fallait peut-être se tourner vers les Américains qui, observant de loin nos débats passionnés, étaient en mesure de porter sur nous un regard plus froid. Sur la fuite à Varennes, par exemple, l'ouvrage de Timothy Tackett, Le Roi s'enfuit (La Découverte, 2004), nous offrait une nouvelle perspective vraiment intéressante, sur une question bien trop complexe pour demeurer sous l'empire des partis pris.

L'historien français Jean-Clément Martin se situe d'emblée dans ce dernier courant qui, somme toute, fait plus ou moins table rase du passé. Après un gros volume sur la Révolution elle-même, il publie aujourd'hui une biographie de Robespierre, dans laquelle il veut remettre les pendules à l'heure. Depuis deux siècles, que n'a-t-on raconté sur l'Incorruptible, jusqu'à en faire proprement un mythe qui n'a plus rien à voir avec la réalité ! Jean-Clément Martin reprend patiemment tous les faits connus de la vie de Robespierre, et essaie de voir comment ils s'agencent au-delà de la légende. Patient travail qui va jusque dans le détail, et qui se met en position de présenter la vie de Robespierre selon les circonstances mêmes où il l'a vécue, et non en raisonnant a priori, comme si l'on savait déjà ce qui allait advenir.

Ainsi, il n'est pas certain que ce qu'on a appelé la "Terreur" ait été sciemment inventé par Robespierre comme mode de gouvernement. Le déroulé des événements montre que les choses se sont passées de manière plus incertaine. Robespierre est souvent indécis, il reste silencieux alors même que tout s'agite autour de lui. Il perd la maîtrise de la situation. Il y a bien des paramètres qu'il ne contrôle pas. Après sa chute et son exécution, les Thermidoriens feront tout pour lui mettre sur le dos les exactions commises alors qu'il "gouvernait". Il sera le bouc émissaire idéal. Jean-Clément Martin insiste sur cette idée : "L'image iconique que Robespierre a fini par incarner est devenue véritablement fantasmatique."

Le risque, me dira-t-on, serait alors de blanchir un monstre. Robespierre avait du sang sur les mains, nul ne le contestera, et certainement pas Jean-Clément Martin. Au contraire, telle est du moins ma lecture, le mérite de sa méthode historique est d'accéder à un plus grand réalisme, en remettant à plat les principales articulations de la période révolutionnaire, et en montrant que tout ce qui fut ainsi sculpté dans un si parfait bloc de marbre pour la postérité tenait en fait à peu de chose, et aurait pu être autrement. L'histoire, c'est aussi cela.

Jean-Clément Martin, Robespierre. La fabrication d'un monstre. Éd. Perrin. 22,50 €.

15:03 Publié dans Histoire | Tags : révolution française, historiens, françois furet, timothy tackett, varennes, jean-clément martin, robespierre, la terreur, mythe, thermidoriens | Lien permanent | Commentaires (3)

12/04/2016

Hommage à Imre Kertész

Le mois dernier a disparu le grand écrivain hongrois Imre Kertész. Né en 1929, il avait tout connu des calamités du siècle : la déportation à Auschwitz par les nazis, puis la dictature communiste pendant quarante ans. Il n'avait pas voulu quitter la Hongrie, uniquement par fidélité à sa langue natale, la langue de ses livres. Mais il n'aimait pas vraiment son pays d'origine. Il ne se sentait pas particulièrement juif non plus, si ce n'est par son passage dans les camps de la mort, qu'il a raconté dans Être sans destin. Imre Kertész se ressentait surtout comme européen. Il a passé les dernières années de sa vie à Berlin. Entre-temps, la célébrité était arrivée, avec le Nobel en 2002. L'obscur écrivain, asphyxié par le régime soviétique, s'était déployé avec l'ouverture des pays de la Mitteleuropa. On retrouve dans ses œuvres, romans et journaux intimes, une voix singulière, qui essaie d'exprimer la sincérité d'un homme pris dans le piège de la vie et de la société. Un certain nihilisme affleure souvent, qui me fait penser à bien des égards à celui de Thomas Bernhard. Comme lui, Kertész n'a pas peur des mots et de les pousser à leur ultime limite. Je lis par exemple dans son Journal des années 2001-2003, Sauvegarde, la notation suivante : "La vie est une erreur que même la mort ne répare pas. La vie, la mort : tout est erreur." Il ne faudrait pas croire cependant que Kertész s'abandonne définitivement à une sorte de dépression envahissante. Il n'a pas réchappé à Auschwitz pour continuer à se désespérer dans le monde dit libre. Il a au contraire essayé de bien mener son jeu, et de sauver ce qui pouvait l'être. Voilà ce qu'en toute lucidité il nous a fait partager avec son œuvre, et pourquoi il sera lu encore longtemps : comme un de ces auteurs dont l'utilité n'est plus à démontrer.

14:58 Publié dans Livre | Tags : imre kertész, auschwitz, communisme, hongrie, juif, être sans destin, européen, mitteleuropa, romans, journaux intimes, sauvegarde, thomas bernhard, dépression, nihilisme | Lien permanent | Commentaires (0)

14/03/2016

La liberté

À un certain stade de son raisonnement, la sociologie déçoit. Ainsi de Pierre Bourdieu partant en guerre, dans Les Règles de l'art, son livre sur Flaubert, contre Sartre qui, dans L'Être et le Néant (quatrième partie, chapitre 2), pointait déjà du doigt les insuffisances de la méthode psychologique (la sociologie de l'époque). On a beau, soutenait Sartre, essayer d'expliquer le génie d'un Flaubert par toutes sortes de circonstances matérielles, il restera toujours en fin de compte dans le génie créateur une part d'indécidable, de "non-réductible" ; autrement dit, pour parler comme Sartre lui-même, il en va ici de "la contingence même de toute existence réelle" ; bref, de l'humain, ajouterai-je. L'idée fondamentale – qu'on pourrait d'ailleurs, mais sur un autre plan, plus philosophique que sociologique celui-là, critiquer – est que Sartre pensait que le sujet pouvait demeurer "libre". C'est une très belle affirmation de Sartre, qui le rapproche des artistes bien plus que des philosophes. Bourdieu, en revanche, ne croyait pas à cet effort intime de "transcendance de l'ego", y compris dans le cas du génie créateur. Il faut bien admettre que notre monde moderne dans son intégralité se pose cette question désormais dans les termes mêmes du sociologue. Hélas !

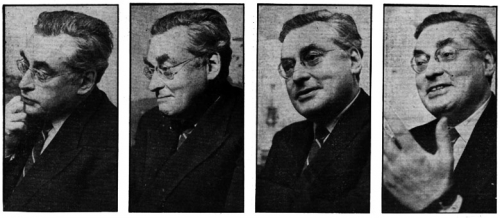

Illustration : Sartre au Café de Flore

16:06 Publié dans Philosophie | Tags : pierre bourdieu, sociologie, sartre, philosophie, l'être et le néant, les règles de l'art, flaubert, génie, contingence, liberté, monde moderne | Lien permanent | Commentaires (0)

23/02/2016

La planète cathodique

C'est à l'occasion d'un colloque tenu à Paris en 1997, et consacré très précisément à "Religion et média", que Jacques Derrida fit la communication qui est reprise dans ce bref volume sous le titre Surtout, pas de journalistes ! Le propos, improvisé, de Derrida consiste ici en une introduction générale, suivie de ses réponses à quelques questions de la salle. Le thème était vaste, et le philosophe n'en a pas esquivé la problématique, renvoyant en divers endroits à son ouvrage Foi et Savoir (le Seuil, 1996). Ce qui a retenu mon attention en premier lieu, dans ces quelques pages, c'est la manière dont Derrida aborde la religion, à travers l'exemple biblique bien connu d'Abraham à qui Dieu demande de sacrifier son fils unique. "Qu'est-ce que Dieu, s'interroge Derrida, a dû dire à Abraham ?" Or, cela, nous ne le savons pas, car l'événement n'a pas été médiatisé. Tout est resté secret. Et c'est ce secret, selon Derrida, qui fait l'essence même des religions juive et musulmane, par opposition au christianisme (le Christ, rappelle Derrida, "aura été le premier journaliste ou nouvelliste, comme les évangélistes qui rapportent la bonne nouvelle"). Ainsi, la comparaison entre la propagation actuelle de l'information à l'échelle de la planète et le surgissement d'une religion médiatisée comme le christianisme apparaît à Derrida comme un point crucial : "Au cours d'une messe chrétienne, écrit-il, la chose même, l'événement se passe devant la caméra..." La "venue de la présence réelle" se produit en direct. La retransmission par les caméras de télévision vient d'ailleurs renforcer cet effet de réel religieux si spécifique. Médias et religion décuplent ici leurs forces spectaculaires. Derrida est bien sûr trop intelligent pour s'arrêter là. Néanmoins, il use d'un tel dispositif sans vraiment mettre en question, me semble-t-il, une vision plus complexe de la religion chrétienne. Sauf à un moment, où il est amené à parler de la foi, et à se demander quelle importance elle acquiert en philosophie (en philosophie plutôt que dans la religion). Derrida écrit en effet : "Que veut dire croire à la foi ?" Nous arrivons ici au cœur du problème. Derrida va conserver une "équivoque" certaine face à cette formulation cruciale de la foi : "C'est parce que je crois que l'équivoque est indéniablement là. Nous sommes, je suis [Derrida emploie la première personne du singulier, pour bien montrer qu'il s'agit avant tout de son cas personnel à lui] dans l'équivoque." La religion, pour Derrida, possède un "rapport équivoque à la foi", et on sent donc très bien, à ce stade, ce qui empêche le philosophe d'avancer plus avant dans la comparaison religion/média. Ce n'est pas le moindre intérêt de cette petite conférence de nous faire toucher du doigt une aporie discursive, qui nous fait sortir de la philosophie et accéder au cas propre du penseur qui se met en jeu ici et maintenant.

Jacques Derrida, Surtout, pas de journalistes ! Éd. Galilée, 17 €.

Illustration : Eugenio Carmi

16:46 Publié dans Philosophie | Tags : jacques derrida, surtout, pas de journalistes !, religion, médias, abraham, christianisme, islam, religion juive, télévision, foi, croire, philosophie | Lien permanent | Commentaires (0)

27/01/2016

Affinité

Adolescent, je lisais un peu de science-fiction. C'est un genre littéraire dont la vertu première, tout en divertissant, est de porter le lecteur à la spéculation philosophique. La question centrale, que la plupart de ces romans, même les moins bons, posent, est en effet d'imaginer si oui ou non il existe une vie extraterrestre, et, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, de déterminer quelles implications en tirer pour l'être humain en général. Le célèbre roman des frères Strougatski, Stalker, que j'ai relu dernièrement quand il est ressorti (il fut, comme on sait, adapté au cinéma par Andreï Tarkovski en 1979) est le parfait exemple de cette littérature d'anticipation, puisqu'il raconte de manière très spécifique comment des extraterrestres sont venus "en visite" sur la Terre, dans une petite zone reculée du nord de l'Europe, et en sont repartis sans crier gare, en y laissant cependant des vestiges de leur technologie avancée, et ceci pour le malheur des hommes. À ce propos, je voudrais avancer que ce questionnement métaphysique peut rapprocher de manière essentielle des esprits en apparence très différents et dont les œuvres mêmes se distinguent certes fortement : je me demande ainsi si le "religieux" Tarkovski et l' "athée" Stanley Kubrick ne sont pas, au départ, semblables dans cette inquiétante interrogation ? Ce même Tarkovski, de religion orthodoxe, et donc "croyant", si l'on suit du moins la réputation qu'on lui a faite, et qui se qualifiait cependant lui-même d' "agnostique" dans son Journal, tout simplement.

Illustration : image tirée du film Stalker de Tarkovski

15:37 Publié dans Livre | Tags : science-fiction, frères strougatski, stalker, andreï tarkovski, terre, europe du nord, religieux, athée, agnostique, philosophie, métaphysique | Lien permanent | Commentaires (2)

09/01/2016

Flaki

En 1981, je n'ai pas voté pour François Mitterrand. En politique, méfiant à l'égard des utopies, j'ai toujours été libertaire (influencé par les situationnistes). Je trouvais que la gauche au pouvoir, même entre 1981 et 1983, appliquait trop mollement son programme, qu'elle ne s'éloignait pas d'un réformisme traditionnel jusque là réservé à la droite. À quoi cela servait-il alors d'être de gauche ? L'abolition de la peine de mort par Mitterrand m'a cependant paru une grande date en France. Le reste de son règne m'a déçu. Sur la construction européenne, cet homme réputé de culture humaniste (qui avait reçu la Francisque au printemps 1943 !) n'a rien fait d'autre que suivre le mouvement général, ne remettant jamais en cause la domination économique-marchande qui s'instituait désormais et s'unifiait pour longtemps à l'échelle de tout le continent. Le Traité de Maastricht a véritablement sonné le glas d'une certaine Europe chère à mon cœur. Mais je n'ai jamais eu d'illusions sur la politique et nos politiciens. J'ai appris la mort de Mitterrand alors que je me trouvais en Pologne, je m'en souviens très bien. Ce devait être le 9 ou 10 janvier 1996. Attablé dans un café populaire du centre de la grande ville de Lodz, je dégustais pour me réchauffer une excellente soupe aux tripes, plat national appelé flaki, dont j'ai repris deux fois. Au fond de la salle, un téléviseur diffusait des images sans intérêt, lorsque soudain, aux informations, j'ai vu apparaître la tête de l'ancien président français. Sans évidemment saisir un mot du commentaire en polonais, j'ai compris au bout de quelques instants que Mitterrand venait sans doute de casser sa pipe. Cette nouvelle ne m'a guère bouleversé, et en tout état de cause n'était pas faite pour me couper l'appétit...

Illustration : Ellsworth Kelly

14:57 Publié dans Histoire | Tags : 1981, politique, libertaire, situationniste, réformisme, gauche, droite, pouvoir, abolition de la peine de mort, construction européenne, traité de maastricht, europe, pologne, françois mitterrand, vingtième anniversaire de la mort de mitterrand, flaki | Lien permanent | Commentaires (0)

04/01/2016

Eduardo Lourenço : Montaigne, l'Europe et la saudade

J'ai commencé l'année avec un splendide petit livre, Une vie écrite, d'Eduardo Lourenço. Le philosophe portugais, spécialiste de la saudade, a l'art de baigner ses réflexions dans un sentiment d'élégant désespoir. Qu'il s'agisse de Montaigne, de l'Europe d'aujourd'hui, des poètes portugais (avec Pessoa), Lourenço parvient à les habiter d'une mélancolie évidente, en laquelle chaque lecteur, s'il va au fond de lui-même, se reconnaîtra avec délectation. Et pourtant, ce qu'il met si bien en évidence, c'est d'abord la décadence d'une Europe de la culture, phénomène non pas récent, mais qui date au moins de la fin de la Renaissance. Ce volume s'ouvre d'ailleurs avec une très belle étude sur Montaigne, publiée une première fois en 1992. En quelques pages pleines de perspicacité, Lourenço nous fait toucher du doigt combien la pensée de Montaigne peut nous être proche dans le moment que nous traversons. Il y a en effet cette prescience chez l'auteur des Essais que le monde est en train de changer de dimension, que le tragique arrive sans crier gare, et qu'il faudra beaucoup d'efforts (et de philosophie) pour y trouver un remède. Ainsi, de Montaigne à Pascal, jusqu'à Nietzsche, c'est un même mouvement à la fois de défaite et de résistance qui s'est confronté au cours désastreux de l'Histoire, avec un grand H. De manière logique, dans les quatre textes qu'il consacre ici à l'Europe actuelle, Lourenço établit une sorte de paysage après la défaite, dans lequel la littérature, ou ce qu'il en reste, se réveille parfois en proférant des balbutiements d'agonisant – parfois superbes, il est vrai, comme ceux de ses chers poètes. Serait-ce pour nous montrer que, bien qu'une phase de l'Histoire humaine soit derrière nous, la littérature pourrait encore nous sauver ?

Eduardo Lourenço, Une vie écrite. Édition établie par Luisa Braz de Oliveira. Éd. Gallimard. 12,50 €.

Illustration : Eduardo Lourenço

16:33 Publié dans Philosophie | Tags : eduardo lourenço, une vie écrite, portugais, saudade, montaigne, europe, mélancolie, pessoa, décadence, pascal, nietzsche, littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

16/12/2015

Cosmos, cinéma/roman

Le nouveau film du réalisateur polonais Andrzej Zulawski expérimente le tour de force d'adapter le roman de Gombrowicz, Cosmos. Par le passé, Zulawski a très souvent pris comme base de départ tel ou tel roman, de Dostoïevski à Raphaëlle Billetdoux, selon les demandes des producteurs. L'exercice ne pose pour lui plus guère de problème : il s'en tire toujours magnifiquement en misant sur une vision personnelle de l'œuvre en question. Cette fois-ci encore, le défi est relevé. La critique en France, excepté aux Cahiers du cinéma, s'est cependant montrée dans son ensemble défavorable face au résultat, n'ayant sans doute guère compris un film plus subtil qu'il n'y paraît. La critique anglo-saxonne a en revanche mieux compris et apprécié ce Cosmos, qui a reçu tout de même, au festival de Locarno, le Léopard d'Argent de la meilleure réalisation.

À vrai dire, ce n'est pas un film dans lequel on entre avec désinvolture. Habitués que nous sommes aux images faciles d'œuvrettes plus commerciales les unes que les autres, il nous faut un temps de réadaptation lorsque l'on nous met en présence d'une œuvre véritable. Or, Zulawski, pour rien au monde, ne renoncerait à sa condition d'artiste. On retrouve avec plaisir dans Cosmos la patte de l'auteur de L'Important c'est d'aimer. Cette fois, de manière peut-être aussi emblématique qu'avec Dostoïevski, dont il donnait jadis une interprétation "hystérique" des romans, Zulawski déchiffre dans l'univers de Gombrowicz quelque chose qui lui ressemble exactement, peut-être parce qu'ils sont tous les deux polonais, exilés soit par goût, soit par nécessité. Ils se ressemblent en tout cas dans ce besoin constant de provoquer, et d'aller jusqu'au bout de leur audace.

Cosmos était un roman de Gombrowicz que je n'avais pas lu. L'adaptation de Zulawski m'a donné envie de le lire, et je n'ai pas été déçu. Ce qui m'a le plus étonné, c'est cette façon qu'a eue le metteur en scène de rester fidèle à l'œuvre tout en la reprenant à son compte. D'une narration étrange, presque étouffante, il fait une mise en images parfaitement fluide, légère, appétissante. Les acteurs disent le texte de manière superbe, et jouent à ravir cette pauvre humanité perdue, noyée dans le cosmos infini.

Certaines pages de Gombrowicz faisaient montre déjà de cette délicatesse dont Zulawski a su retrouver le ton. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer un passage du livre, qui fera comprendre aux spectateurs du film comment un même esprit, par-delà le temps, par-delà une forme d'art, peut se perpétuer – comme une touche d'espoir parmi tant de misère : "Elle mentait. Non, elle ne mentait pas! C'était vérité et mensonge à la fois. Vérité parce que cela correspondait aux faits. Et mensonge, parce que l'importance de ses paroles – je le savais déjà – ne venait pas de leur vérité, mais de ce qu'elles provenaient d'elle, comme son regard, comme son parfum. Ce qu'elle disait était incomplet, compromis par son charme, inquiet et comme suspendu..."

Illustration : Witold Gombrowicz

16:41 Publié dans Film | Tags : witold gombrowicz, andrzej zulawski, cosmos, dostoïevski, cinéma, festival de locarno, l'important c'est d'aimer, polonais, humanité | Lien permanent | Commentaires (0)

08/12/2015

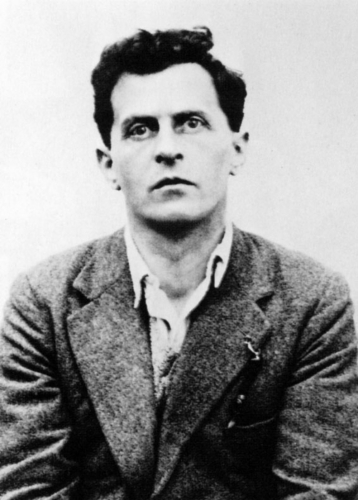

Wittgenstein et l'exigence de la pensée

Tout ce qui a trait à Ludwig Wittgenstein m'intéresse depuis fort longtemps, tant son œuvre que sa vie, d'ailleurs toutes les deux liées à un point tel que les dissocier serait une erreur tragique. Lorsqu'on étudie la philosophie de Wittgenstein, il faut en même temps étudier sa vie, selon moi. Les spécialistes ne s'y sont pas trompés, du reste, tels Brian McGuinness ou d'autres, qui dans leurs essais sur Wittgenstein ont mélangé les deux aspects étroitement.

C'est dire si le volume de la Correspondance philosophique, qui paraît ces jours-ci, représente un événement important pour la connaissance de Wittgenstein, l'homme mais aussi le philosophe. Ces échanges épistolaires avec des universitaires, certains bien connus dans le monde de la logique philosophique, couvrent la période allant de 1911, moment où Wittgenstein arrive à Cambridge, jusqu'à 1951, date de sa mort.

Le ton de ces lettres est assez égal, quel que soit le correspondant. On y redécouvre un Wittgenstein très intransigeant sur le plan de la pensée, mais aussi sur l'intégrité des relations humaines. On survole sa carrière de professeur, métier qu'il n'aimait pas réellement, se plaignant souvent de ses étudiants. On y constate surtout le travail harassant de sa propre recherche philosophique, traversée constamment de multiples découragements. Il écrit par exemple à Watson, en août 1940 : "L'une des pires choses que je ressens est l'absence totale d'espoir qu'il y a à faire un travail comme le mien par les temps qui courent – l'impossibilité totale, pour des tas de raisons, d'enseigner la philosophie." Beaucoup de ces remarques sont la preuve d'un état dépressif, avec cependant de belles rémissions.

Wittgenstein, durant toutes ces années passées à Cambridge, ne publie aucun livre. On le trouve à plusieurs reprises très agacé de voir des collègues utiliser ses découvertes dans leurs propres travaux, sans toujours en indiquer la source. C'est l'objet de l'unique lettre envoyée à Rudolf Carnap en 1932. Wittgenstein savait se montrer sévère dans ses propos, mais toujours à l'aune de ce qu'il exigeait de lui-même.

Les lettres de Wittgenstein sont en général plutôt froides. Il va droit à l'essentiel, et manie l'ironie avec une dextérité parfois inquiétante. Une Correspondance se lit toujours un peu comme un Journal intime, avec cette sensation de dispersion qui, dans le cas de Wittgenstein, reste cependant limitée. Avec certains de ses amis, il savait quand même montrer plus de chaleur (ainsi avec Norman Malcolm).

À côté de cette Correspondance "professionnelle", qui fait l'objet de ce déjà gros volume, il reste tout ce que Wittgenstein a écrit à sa famille et à ses amis. On en connaît quelques morceaux, qui ont été publiés ici ou là, mais il faut espérer qu'un autre tome viendra un jour les proposer tous aux lecteurs. Il y a toujours eu une dimension éthique chez l'auteur du Tractatus, dimension qui apparaît de manière si manifeste dans la moindre chose qu'il a écrite.

Un passage d'une lettre à Russell, à propos justement du Tractatus, illustre parfaitement cette manière si unique de penser, et qui a, semble-t-il, encore tout l'avenir devant elle : "Le point essentiel est la théorie qui distingue ce qui peut être exprimé (gesagt) par des propositions – c'est-à-dire par le langage – (ou, ce qui revient au même, ce qui peut être pensé), et ce qui ne peut pas être dit, mais seulement montré (gezeigt). Et cette théorie est, à mon sens, le problème cardinal de la philosophie." (Août 1919)

Ludwig Wittgenstein, Correspondance philosophique. Traduit par Élisabeth Rigal. Éditions Gallimard, "Bibliothèque de philosophie". 39 €.

18:01 Publié dans Philosophie | Tags : ludwig wittgenstein, brian mcguinness, cambridge, philosophie, tractatus logico-philosophicus, bertrand russell, éthique | Lien permanent | Commentaires (0)

21/11/2015

Une biographie de Lévi-Strauss

Si, à l'inverse de Claude Lévi-Strauss, vous aimez les voyages, celui que vous propose Emmanuelle Loyer, dans cette biographie du grand ethnologue français, vous passionnera. Il ne lui faut pas moins de quelque huit cents pages pour retracer la vie de l'auteur de Tristes Tropiques, ses propres voyages, au Brésil dans les années trente, ou au Japon plus récemment, ses livres d'anthropologie structurale publiés avec la régularité d'une horloge suisse. Cela vous prendra plusieurs jours de lecture, pour faire le tour complet d'une aventure intellectuelle parmi les plus prodigieuses que le XXe siècle nous ait offertes.

Sur Lévi-Strauss, quelques interrogations persistent, qui en font un esprit souvent énigmatique : pourquoi, alors qu'il était élève en hypokhâgne, renonce-t-il à présenter le concours ? Pourquoi, après l'agrégation de philosophie, décide-t-il de se tourner vers l'ethnologie, qu'il apprendra sur le terrain ? Ou encore, pourquoi est-il candidat à l'Académie française en 1973 ? Emmanuelle Loyer a le bon ton de ne pas asséner des réponses trop carrées, mais de laisser au personnage une certaine dose d'ambiguïté qui fait tout son charme.

La position de Lévi-Strauss sur la philosophie est plutôt intéressante. On se souvient peut-être de la polémique avec l'existentialisme de Sartre. En fait, c'est le champ entier de la pensée que Lévi-Strauss entend annexer avec l'anthropologie structurale : "L'opération Lévi-Strauss, écrit Emmanuelle Loyer, consacrée par sa Leçon inaugurale au Collège de France en janvier 1960, consiste donc à rapatrier cet étage de la synthèse généraliste dans la maison mère de l'anthropologie et à ne pas laisser aux autres (disciplines) le soin de conclure en termes universels." Des critiques avaient également noté un fait qui me paraît important, en reprenant une parole même de Lévi-Strauss au sujet des relations entre anthropologie et art : "L'ethnologie, déclarait-il tout de go, me paraît tenir de la création artistique."

Pour s'en assurer véritablement, il n'est que de lire le volume de la Pléiade qui a été consacré en 2008 à Lévi-Strauss, et dont le sens, selon les préfaciers, est tout orienté vers la chose littéraire. Comme si la science ethnologique, pour donner sa pleine puissance, avait besoin d'être considérée avant tout comme un art. C'est sans doute ce qui donne aux œuvres de Lévi-Strauss cette universalité, qui nous semble depuis toujours si manifeste et si belle.

Lévi-Strauss, d'Emmanuelle Loyer. Éditions Flammarion, coll. "Grandes biographies", 32 €.

16:25 Publié dans Anthropologie | Tags : claude lévi-strauss, tristes tropiques, emmanuelle loyer, brésil, japon, anthropologie structurale, ethnologie, sartre, existentialisme, philosophie, collège de france, création artistique, littérature | Lien permanent | Commentaires (0)

29/10/2015

Maître Eckhart, l'étoile du matin

Je ne crois pas que l'on dispose de portrait avéré de Maître Eckhart, qui a vécu entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe (ses dates de vie et de mort sont sujettes à caution). Certaines de ses œuvres ont été perdues. On sait qu'il fut un haut responsable dominicain, auteur de nombreux livres de théologie qui tendaient à la mystique. Une bulle du pape Jean XXII l'accusa d'hérésie le 27 mars 1329, Eckhart étant probablement déjà mort.

Il faut distinguer chez Maître Eckhart une double inspiration, entre ses ouvrages écrits en latin et ceux en allemand. Les sermons et les traités font partie de cette deuxième catégorie ; ils s'adressaient au tout-venant. Le latin était réservé aux travaux universitaires, à la recherche proprement dite. Je connaissais jusqu'à présent principalement l'œuvre en allemand. J'avais lu, il y a quelques années, l'excellent volume des "Sermons et Traités" traduit par Paul Petit en 1942, et réédité dans la collection "Tel" de Gallimard. Dans ces textes, Eckhart faisait montre d'une belle inventivité intellectuelle, que l'allemand plus que le latin lui permettait.

Le Commentaire du Livre de la Sagesse, qui vient d'être traduit en français, appartient aux œuvres en latin. D'emblée, on y sent donc une discipline plus systématique, mais néanmoins d'une grande séduction théorique. Le Livre de la Sagesse est commenté extrait par extrait, de manière d'ailleurs non exhaustive. Dans son introduction, Marie-Anne Vannier nous dit à ce propos cette chose intéressante : "À sa manière, Eckhart anticipe une méthode qui sera reprise ensuite [...] et qui est actuelle. Cette méthode n'est pas sans être influencée par Maïmonide, qui préconisait une lecture rationnelle de l'Écriture pour aider les intellectuels qui restaient perplexes après avoir vainement cherché une conciliation entre le sens littéral de l'Écriture et les vérités rationnelles."

Le texte biblique est ainsi passé au crible méticuleux des commentaires. Eckhart s'appuie aussi bien sur Aristote, le "Philosophe", qui lui permet une construction ontologique, d'ailleurs promise à un bel avenir en philosophie : "il faut remarquer, écrit par exemple Eckhart au quinzième chapitre, que toute puissance reçoit son être, qu'elle est tout entière par son essence, de l'acte pour lequel elle existe". Heidegger a été influencé par de tels passages.

Maître Eckhart, surtout, est véritablement un grand professeur de lecture, dont la méthode herméneutique pour comprendre un texte biblique est grandiose. Tous les éléments, me semble-t-il, se réunissent sous sa plume, et c'est ce qui le distinguera à jamais, pour diriger l'analyse vers une perspective mystique, proche et lointaine à la fois, dont il garde soigneusement la maîtrise. Il est très difficile de ne pas y être sensible, — même dans cette œuvre en latin.

Maître Eckhart, Commentaire du Livre de la Sagesse. Traduction de Jean-Claude Lagarrigue et Jean Devriendt. Introduction et commentaires de Marie-Anne Vannier. Éd. Les Belles Lettres, coll. "Sagesses médiévales", 35 €.

Illustration : Cy Twombly

11:32 Publié dans Livre | Tags : maître eckhart, sermons et traités, commentaire sur le livre de la sagesse, dominicain, théologie, mystique, philosophie, latin, allemand, la bible, heidegger, aristote, herméneutique, ontologie | Lien permanent | Commentaires (0)

07/10/2015

Mes dix livres préférés

En 2009, le magazine Télérama demandait à une centaine d'écrivains francophones de dresser la liste de leurs dix livres préférés. Dans quelle mesure ce choix établissait-il pour chacun un autoportrait à travers une "bibliothèque intime" ? C'était au lecteur curieux de répondre à la question. Pour le moment, voici ma propre liste, dans laquelle je n'ai rien laissé au hasard...

L'Éducation sentimentale de Flaubert

Le Neveu de Rameau de Diderot

Lolita de Nabokov

L'Arrêt de mort de Maurice Blanchot

Les Démons de Dostoïevski

Mémoires du cardinal de Retz

Le Neveu de Wittgenstein de Thomas Bernhard

Par-delà bien et mal de Nietzsche

Le Ruban au cou d'Olympia de Michel Leiris

Essais de Montaigne

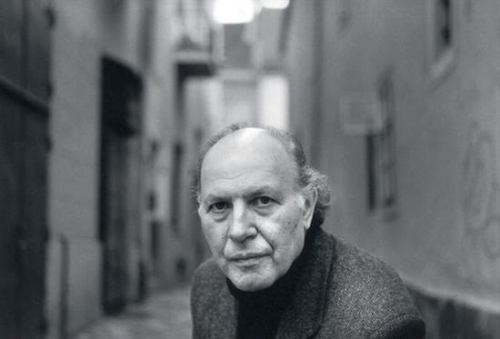

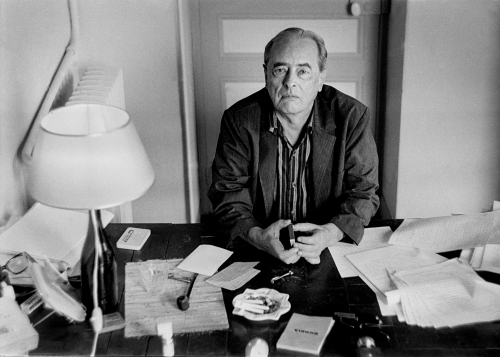

Illustration : photographie de Michel Leiris

18:18 Publié dans Livre | Tags : mes dix livres préférés, bibliothèque intime | Lien permanent | Commentaires (4)

21/09/2015

Ingeborg Bachmannn, la chute dans le temps

L'écrivain autrichien Thomas Bernhard n'a à ma connaissance jamais parlé de Paul Celan, et de sa poésie fulgurante. Bernhard s'intéressait pourtant bien à ce genre littéraire, qu'il a lui-même illustré dans sa jeunesse, avant de ne devenir exclusivement que romancier. En revanche, concernant sa compatriote exilée à Rome, Ingeborg Bachmann, les allusions de Bernhard sont multiples et louangeuses. Parlant d'elle, il écrit dans L'Imitateur, peu après le décès de Bachmann à Rome en 1973, qu'elle fut "la poétesse la plus intelligente et la plus importante que notre pays ait produite au cours de ce siècle". Il ajoute aussi qu'il a "partagé beaucoup de ses vues philosophiques". À tel point sans doute qu'il en a fait l'un des personnages principaux (celui de Maria) dans son dernier et fabuleux roman, Extinction (Gallimard, 1990), roman qui se déroule entre Rome et l'Autriche, cette "heureuse Autriche" qui n'eut de cesse d'exclure et de persécuter ses plus beaux esprits.

C'est une bonne surprise de voir la publication ces jours-ci d'une vaste anthologie bilingue des œuvres poétiques d'Ingeborg Bachmann, dans une édition de Françoise Rétif. Un large éventail nous est ainsi proposé, des œuvres de jeunesse en passant par les deux recueils édités du vivant de l'auteur, Le Temps en sursis et Invocation de la grande ourse, jusqu'à des poèmes inédits datant des années 1962-1967. On perçoit l'évolution du style poétique de Bachmann, ses contradictions internes qui rendent son cheminement particulièrement vivant. Effarée par un monde livré à la violence, l'auteur de Malina, son unique roman, n'a pas renoncé à l'idéal, du moins au début, et à espérer : "Ne pas céder à la résignation, comme l'écrit Françoise Rétif dans l'introduction, c'est combattre le pouvoir de la nuit et de l'ombre pour affirmer celui du soleil, de la lumière et de l'amour...". Néanmoins, comme le montrent ses derniers poèmes, dans lesquels elle se rapproche par la forme et le fond de Paul Celan, un "délitement", comme le remarque Françoise Rétif, se manifeste, dont on a du mal peut-être à cerner tout de suite la cause exacte, mais qu'on peut bien imaginer, néanmoins, avec l'aide, là encore, de l'indispensable Thomas Bernhard : "Elle avait, comme moi, trouvé très tôt déjà l'entrée de l'enfer, et elle était entrée dans cet enfer au risque de s'y perdre prématurément."

Il y a incontestablement un destin commun à toute cette génération d'écrivains de langue allemande nés grosso modo au milieu de la dernière guerre ; ils ne durent compter que sur eux-mêmes pour lutter contre l'emprise d'une langue maudite reçue en héritage, souillée par ce qu'en avaient fait les nazis. Il ne s'agissait, ni plus ni moins, que de la recréer. Tâche radicale, comme un enjeu évident de toute poésie, mais que la suite de l'Histoire, cet après-guerre perdu dans la reconstruction économique, allait malheureusement mettre en décalage. C'est pourquoi, aujourd'hui, sans aucun doute, l'œuvre d'une Ingeborg Bachmann nous parle avec autant de précision.

Ingeborg Bachmann, Toute personne qui tombe a des ailes. Poèmes 1942-1967. Édition, introduction et traduction de l'allemand (Autriche) par Françoise Rétif. Bilingue. Poésie/Gallimard, 13,50 €.

12:55 Publié dans Poésie | Tags : ingeborg bachmann, poésie, toute personne qui tombe a des ailes, paul celan, thomas bernhard, l'imitateur, extinction, rome, autriche, le temps en sursis, invocation de la grande ourse, malina, françoise rétif | Lien permanent | Commentaires (0)

06/09/2015

Louis XIV, roi-spectacle

En ce mois de septembre 2015, nous fêtons précisément le 300e anniversaire de la mort de Louis XIV. Parmi toute une floraison de livres, sortis pour marquer l'événement, celui de Joël Cornette, La Mort de Louis XIV, "Apogée et crépuscule de la royauté", publié dans la très remarquable collection "Les journées qui ont fait la France", m'a fait passer d'intéressants moments. C'est en effet une très belle synthèse qui passe en revue, à partir des derniers moments du Roi-Soleil, tout le fil de son si long règne, avec une objectivité qui ne dissimule aucune part d'ombre de la monarchie absolue. Le grand mérite de Joël Cornette est par ailleurs de faire souvent référence aux témoignages "littéraires" de l'époque, en premier lieu celui de Saint-Simon, témoin oculaire. Dans une page étonnante de ses Mémoires, le duc-mémorialiste, faisant le bilan d'un règne qu'il n'a pas vraiment aimé, écrivait ainsi : "Louis XIV ne fut regretté que de ses valets intérieurs, de peu d'autres gens... Paris, las d'une dépendance qui avait tout assujetti, respira dans la joie de voir finir l'autorité de tant de gens qui en abusaient. Etc., etc." Louis XIV, en prenant le pouvoir, avait institué une monarchie "absolue" autant que "spectaculaire", où tout était réglé comme sur un vaste théâtre. Le spectacle offert au royaume cachait mal cependant "la crise profonde de l'absolutisme", qui apparut d'emblée, résultat manifeste de la pression fiscale et d'une faillite financière liée aux guerres permanentes. "La monarchie, comme l'explique Joël Cornette, s'était progressivement coupée du pays". La révocation de l'édit de Nantes n'en fut sans doute pas la conséquence la moins violente. L'État qui est alors mis en place, grâce en particulier au ministre Colbert, est excessivement centralisé et repose entièrement sur une bureaucratie anonyme où les statistiques font leur apparition. Ce régime est l'ancêtre très exact du système actuel. "L'État demeure..." pouvait déjà dire Louis XIV dans son testament. Ce testament fut certes cassé devant le Parlement quelques jours après sa mort ; mais force est de constater néanmoins que rien n'a été fait depuis lors pour substituer à une politique de crise une gestion plus humaine de l'État, malgré les projets de réforme qui, dès cette époque, circulèrent un peu partout. Le spectacle de la monarchie, si justement dénoncé par un Saint-Simon, un Fénelon, se perpétua dans l'histoire. Nous en vivons aujourd'hui, à la dimension planétaire, les derniers soubresauts.

Joël Cornette, La Mort de Louis XIV. Apogée et crépuscule de la royauté. Éd. Gallimard, coll. "Les journées qui ont fait la France", 21 €.

11:13 Publié dans Histoire | Tags : louis xiv, la mort de louis xiv, joël cornette, les journées qui ont fait la france, roi-soleil, saint-simon, fénelon, monarchie absolue, spectacle, spectaculaire, crise de l'absolutisme, révocation de l'édit de nantes, crise planétaire, histoire | Lien permanent | Commentaires (1)

20/08/2015

Le panthéon littéraire de Jean-Marie Rouart

Jean-Marie Rouart, en cette rentrée qui ne tiendra peut-être pas toutes ses promesses, nous propose un livre sur ses "passions littéraires". Ce grand lecteur de classiques a rassemblé les noms qui lui tenaient le plus à cœur. Il nous les présente successivement, et a choisi pour chacun un passage plus ou moins long, et parfois inattendu, de leur œuvre. Cette anthologie personnelle s'étend sur quelque 900 pages, et je dois dire qu'on éprouve un grand plaisir à la feuilleter sans fin. On y retrouve des auteurs évidents, dont Rouart marque la grandeur, mais toujours en les faisant passer au prisme de sa sensibilité personnelle. Ainsi, de Stendhal il aime avant tout La Chartreuse de Parme, délaissant en revanche le Journal ou la Vie de Henry Brulard, ce qui certes fera hurler le club fermé des stendhaliens. En outre, Rouart n'a pas hésité à faire l'impasse sur quelques grandes figures, comme Goethe ou Diderot. On pourra d'ailleurs s'amuser à dresser la liste de ceux qui n'en sont pas, et exprimer peut-être des regrets. Mais la sélection de Rouart est volontairement subjective. Elle donne une bonne place ce faisant à des écrivains "qui n'encombrent pas, nous dit Rouart, les autoroutes de la célébrité : P.-J. Toulet, Luc Dietrich, Maurice Sachs, Malcolm de Chazal... pour la simple raison qu'ils m'ont communiqué leur magie." Inutile de dire par conséquent que, au fil de ma lecture, j'ai découvert ou redécouvert des auteurs. Jean-Marie Rouart est du reste, on le sait, un excellent portraitiste qui en quelques phrases a l'art de résumer un caractère. Ainsi, il a bien raison de sortir de l'ombre le trop méconnu Luc Dietrich, qui n'a écrit qu'un seul roman, L'Apprentissage de la villle. "Petit frère de Villon et de Rimbaud", c'était, nous explique Rouart, "un grand diable de jeune homme tiraillé entre ciel et terre, mécréant hanté par l'absolu, traînant la savate, navré par le crépuscule et relevant à l'aube sa longue carcasse d'escogriffe au milieu des poubelles et de l'odeur du café amer". La littérature est pour Jean-Marie Rouart un univers sans frontières. Y cohabitent sans heurts des esprits aussi différents que Morand, Céline ou Bernanos. Tous font entendre leur voix particulière, inoubliable, qu'on retrouve à chaque lecture comme allant de soi. C'est quelque chose de cet ordre, me semble-t-il, qui faisait dire à Maurice Blanchot (absent du panthéon de Rouart, mais en revanche partie intégrante du mien) que dans chaque grand livre il y a "un centre d'invisibilité où veille et attend la force retranchée de cette parole qui n'en est pas une, douce haleine du ressassement éternel". La "passion littéraire", cette anthologie nous le montre je crois parfaitement, n'est rien d'autre que ce mystère sans cesse réinterprété.

Jean-Marie Rouart, Ces amis qui enchantent la vie. Passions littéraires. Éditions Robert Laffont, 23 €.

Illustration : photo de Luc Dietrich.

11:16 Publié dans Livre | Tags : jean-marie rouart, ces amis qui enchantent la vie, panthéon, littérature, anthologie, stendhal, goethe, diderot, luc dietrich, maurice sachs, villon, rimbaud, morand, céline, bernanos, maurice blanchot, la parole, passion littéraire | Lien permanent | Commentaires (0)

31/07/2015

Cinéma

En général, je m'ennuie très vite lorsque je regarde un film, surtout si une histoire très carrée nous est contée, avec l'inévitable suspens. À mon sens, le cinéma est en son essence un art de la contemplation pure. Chaque image devrait presque se suffire à elle-même. Ainsi, c'est quand je revois un film, même médiocre, que j'éprouve un intérêt accru. Je ne suis plus gêné par l'attente des scènes qui vont se succéder. Je contemple autre chose. Le temps s'arrête, en quelque sorte, il n'y a plus cette angoisse, cette course contre la montre que représente le déroulé de la fiction. Mes cinéastes préférés (Godard, Antonioni, Tarkovski...) sont ceux qui arrivent à nous plonger immédiatement au cœur intemporel de l'image. Ils ne suivent pas désespérément une histoire qu'ils racontent sans la rattraper jamais : au contraire, celle-ci affleure d'elle-même à chaque moment, dans une inventivité immédiate qui surgit, si l'on veut, aussi magiquement que la couleur des voyelles dans le poème de Rimbaud. Le regard alors semble s'ouvrir sur l'éphémère et coïncider pour un instant — un instant seulement, avec le Tout.

Illustration : image de Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard

07:07 Publié dans Film | Tags : film, cinéma, contemplation, ennui, image, temps, godard, antonioni, tarkovski, rimbaud, poème des voyelles, éphémère, regard | Lien permanent | Commentaires (0)

14/07/2015

Qu'est-ce que le style ?

L'été est le temps des lectures profondes, ou des relectures salvatrices, histoire de se régénérer intellectuellement et d'oublier un peu l'agitation ambiante. J'ai repris dernièrement les fameux Exercices de style de Raymond Queneau, un livre vraiment inépuisable, dans lequel on apprend ce qu'est la littérature tout en se divertissant. À partir d'une histoire volontairement plate, le défi est d'en proposer 99 variations, chacune déterminée par un "style" propre. L'art de Queneau consiste à faire coïncider de façon très naturelle le fond et la forme. Ce qui donne par exemple avec "LITOTES" le résultat suivant : "Nous étions quelques-uns à nous déplacer de conserve. Un jeune homme, qui n'avait pas l'air intelligent, parla quelques instants avec un monsieur qui se trouvait à côté de lui, puis il alla s'asseoir. Deux heures plus tard, je le rencontrai de nouveau ; il était en compagnie d'un camarade et parlait chiffons." Il y a autant de vérités dans l'élaboration d'un récit, fût-il un micro-récit, qu'il y a de styles choisis, semble nous dire Queneau. L'événement, pour le cerveau humain, n'est jamais épuisé une fois pour toutes dans la narration qu'on en fait. On y est toujours presque, mais jamais complètement. L'élément ajouté ne dissipera pas le mystère. Le logos, étant par essence infini, est toujours pris plus ou moins en défaut, règle universelle. Queneau s'était arrêté à 99 exercices, mais estimait qu'il aurait pu tout aussi bien continuer. L'édition de la Pléiade propose en annexe, rédigée par Queneau lui-même, une assez longue liste d'exercices de style possibles. Cela va de "nerveux", en passant par "déclaration d'amour" ou "publicité", jusqu'à "homosexuel (lesbienne)". Du pain sur la planche, en somme, pour ceux qui voudraient compléter les manières multiples de raconter une petite saynète sans intérêt, qui ne tient que par la force suprême de l'expression et du style.

Illustration : Raymond Queneau

15:27 Publié dans Livre | Tags : style, raymond queneau, exercices de style, litotes, cerveau humain, vérités, récit, infini, mystère, logos | Lien permanent | Commentaires (0)

28/06/2015

Retour sur Maurice Blanchot

Dans une lettre récente qu'il m'écrivait, Pierre Madaule, grand spécialiste de Blanchot devant l'Éternel, attirait mon attention sur un ouvrage qui venait de paraître, Blanchot l'obscur ou La déraison littéraire, signé de deux professeurs de philosophie, et publié aux éditions Autrement, dans la collection de Michel Onfray. Madaule me confiait notamment : "Dans ce livre en effet, les deux auteurs montrent où mènerait la lecture universitaire actuelle de ce qu'ils désignent comme l'œuvre de Blanchot et qui, évidemment, ne comprend pas les récits de Blanchot." Madaule ne s'est pas étendu davantage, mais avait fait naître en moi le désir de prendre connaissance de cet essai.

Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau — ainsi se nomment nos deux auteurs — ont effectué un assez court travail pour tenter de démontrer qu'on avait, avec Blanchot, affaire à une fumeuse escroquerie intellectuelle. À travers Blanchot, ils s'en prennent aussi bien à un grand courant de la philosophie française, nommé French Theory. Leur démonstration se prétend rigoureuse, mais il ne suffit pas d'accumuler des citations de Blanchot, ou de Derrida, d'ajouter quelques phrases à prétention humoristique, pour atteindre la cible. Voilà au fond, me suis-je dit, un piteux pamphlet, qui ne donnera à aucun lecteur ni le goût de la philosophie, ni celui de la littérature. Et je ne parle pas ici des multiples erreurs factuelles, qui émaillent ce livre, et qu'une relecture tant soit peu éclairée aurait pu corriger.

Monvallier et Rousseau ne nous apportent rien de nouveau. Ils ne creusent même pas les concepts de "déraison" ou de "nihilisme" qui, selon eux, caractérisent Blanchot. Ils nous donnent là en fait un travail nullement universitaire, se contentant de nous fabriquer du journalisme superficiel. Dans les quelques mots de sa lettre, Madaule, lecteur pointilleux, a bien vu de quoi il retournait : de cette déficience aujourd'hui courante du travail intellectuel, qui se contente de survoler, comme ici, deux ou trois livres d'un écrivain, toujours les mêmes, et laisse de côté l'essentiel, en particulier les récits. Par exemple, le livre de Monvallier et Rousseau ne mentionne aucune fois L'Arrêt de mort, étape pourtant cruciale du cheminement de Blanchot.

Dans leur avant-propos, nos deux essayistes racontent comment leur livre a été refusé par de nombreux éditeurs, jusqu'à ce que Michel Onfray accepte de les prendre sous son aile protectrice. Je ne suis évidemment pas favorable à ce qu'on censure un ouvrage qui serait hostile à un écrivain que je ne cesse d'admirer ; mais ne suis-je pas, comme les autres lecteurs, en droit d'exiger un discours étayé et sérieux ? Je suis même preneur des considérations critiques, quand elles restent de bonne foi. Ainsi, plutôt que de vous conseiller ce Blanchot l'obscur, je vous rappellerai un autre livre, paru cet hiver, l'excellent pamphlet de Jean-François Mattéi, L'Homme dévasté. Essai sur la déconstruction de la culture, aux éditions Grasset. Le regretté philosophe s'attaquait, lui aussi, à la French Theory, mais avec compétence et panache.

Ce qui ne reste pas clair du tout, à mon sens, c'est la position actuelle de l'université vis-à-vis d'une œuvre comme celle de Blanchot. On conseille aux étudiants d'acheter quelques-uns de ses livres, et plutôt les essais. Mais personne ne les lit, et les professeurs n'en disent rien. On peut regretter une telle pédagogie, qui conduit d'ailleurs tout droit à ce que Blanchot lui-même prophétisait : l'extinction de toute trace de vraie pensée dans la modernité : "♦ L'époque où toutes les vérités sont des histoires, où toutes les histoires sont fausses : nul présent, rien que de l'actuel." (Le Pas au-delà, page 78)

Henri de Monvallier et Nicolas Rousseau, Blanchot l'obscur ou La déraison littéraire. Préface de Michel Onfray. Éditions Autrement, collection "Universités populaires & Cie". 17,50 €.

Illustration : peinture de Barnett Newman.

10:26 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, pierre madaule, blanchot l'obscur ou la déraison littéraire, michel onfray, henri de monvallier, nicolas rousseau, french theory, jacques derrida, pamphlet, l'arrêt de mort, jean-françois mattéi, l'homme dévasté essai sur la déconstruction de la culture, journalisme, raison, nihilisme, université, modernité, le pas au-delà | Lien permanent | Commentaires (0)

18/06/2015

Exposition Giacometti à Landerneau

Le Fonds Hélène&Édouard Leclerc de Landerneau accueille depuis le 14 juin une très intéressante exposition consacrée à Alberto Giacometti. Les œuvres proposées viennent de la Fondation Giacometti, et elles ont été installées de manière à être le plus possible en adéquation avec le très bel espace de l'ancien couvent des Capucins, restauré il y a quelques années pour devenir un lieu entièrement dévolu à l'art. Autant dire que se promener parmi les sculptures et les peintures de Giacometti, comme je l'ai fait hier, dans cette sorte de grande église toute neuve, est un moment magique que vous n'oublierez pas. J'ai juste regretté peut-être qu'il n'y ait pas davantage d'œuvres, notamment de sculptures, mais je crois que ce minimalisme était voulu par les organisateurs.

L'exposition montre de manière chronologique l'évolution artistique de Giacometti. Il a d'abord, comme on sait, été influencé par le surréalisme, pour réussir ensuite, à force de travail et d'efforts, à se dégager de toute emprise. Comme tout vrai et authentique artiste, il voulait exprimer son regard, et seulement son regard. C'est pourquoi, inlassablement, il faisait poser ses modèles des heures durant, dans le froid de son atelier, et n'était jamais content, évidemment, du résultat.

Ce qu'on appelle les "peintures noires", et qui se trouvent dans la salle n° 9 de l'exposition, m'ont à nouveau beaucoup frappé. Je les ai contemplées longuement (déplorant du reste qu'on n'ait pas installé à cet endroit de banquette pour s'asseoir). Datant des années 1950 à 1960, ces œuvres dérangeantes ont ouvert une nouvelle voie, qui a, selon moi, marqué beaucoup de peintres non figuratifs. L'abstraction perce, dans ces visages monochromes, qui hurlent à nos oreilles je ne sais quelle prière de détresse.

C'est d'ailleurs Genet qui nous le rappelait, dans son Atelier d'Alberto Giacometti : "L'art de Giacometti me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toute chose, afin qu'elle les illumine." Car, malgré les apparences, il s'agit bel et bien d'un art à la recherche de la lumière, et voilà l'impression dominante qu'on a, du moins que j'ai eue, après cette somptueuse visite dans le couvent des Capucins.

Exposition Giacometti. Fonds Hélène&Édouard Leclerc. Aux Capucins, 29800 Landerneau. Tél. : 02 29 62 47 78. Du 14 juin au 25 octobre 2015.

Jean Genet, L'Atelier d'Alberto Giacometti. Éd. Gallimard (L'Arbalète), 2007.

10:48 Publié dans Art | Tags : giacometti, fonds hélène&édouard leclerc, landerneau, couvent des capucins, art, sculptures, peintures, surréalisme, peintures noires, abstraction, prière, détresse, jean genet, l'atelier d'alberto giacometti, lumière | Lien permanent | Commentaires (0)

28/05/2015

Pascal en anglais

J'avais lu le premier livre de Jean-Philippe Toussaint, La Salle de bain, lorsqu'il est paru en 1985 chez Minuit. Je me souviens encore du café où je passais alors mes journées, muni d'un exemplaire de ce roman ; j'en lisais parfois suavement des passages à mes interlocuteurs. L'histoire, aux allures autobiographiques, de ce jeune homme en proie au désœuvrement, et qui, las de tout, s'installe dans sa salle de bain pour un temps indéterminé, avait immédiatement attiré mon attention, par je ne sais quelle sympathie foncière.

Un minuscule épisode, dans le dernier tiers du livre, attisait ma curiosité en tant que lecteur de Pascal. Le narrateur ne va toujours pas mieux, mais il a décidé de partir à Venise. Le hasard lui met alors entre les mains un exemplaire des Pensées. Voici comment (le roman de Toussaint est composé de fragments numérotés) : "60) Le lendemain, je ne sortis pour ainsi dire pas. Lecture des Pensées de Pascal (en anglais malheureusement, dans une édition de poche qui traînait sur une table du bar)." Il regrette, il le dit, de devoir lire Pascal dans une traduction anglaise, et non dans sa langue originale. Dans le fragment 70, quelques pages plus loin, il nous cite pourtant, extrait de cet exemplaire, un petit passage de Pascal, qui a dû le frapper tout particulièrement. Ce qui donne : "70) But when I thought more deeply, and after I had found the cause for all our distress, I wanted to discover its reason, I found out there was a valid one, which consists in the natural distress of our weak and mortal condition, and so miserable, that nothing can console us, when we think it over (Pascal, Pensées)." Le mot console est souligné par le narrateur. Celui-ci explique pourquoi dans les lignes précédentes : il voudrait, confie-t-il, être "consolé". Son amie, nommée Edmonsson, qui l'a rejoint, lui demande de quoi il voudrait être consolé. Il répond seulement, dans le passage qui précède immédiatement la citation de Pascal : "Me consoler, disais-je (to console, not to comfort)."

La gravité du mal-être qui atteint le narrateur de La Salle de bain apparaît bien au détour de cette citation de Pascal. Dans l'édition Brunschvicg, en français, elle porte le numéro 139, dans un fragment intitulé "Divertissement", et sous la rubrique générale de "Misère de l'homme sans Dieu". Sa portée métaphysique, déjà très détectable dans la version anglaise, passerait-elle mieux dans notre langue ? À vous de juger, en voici le texte : "Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable, que rien ne peut nous consoler, lorsque nous y pensons de près." À recopier maintenant cette phrase, si bien construite, si implacable, dont le centre évoque crûment "le malheur naturel de notre condition", je me dis qu'en effet le triste narrateur de Toussaint avait bien raison de regretter de ne pas l'avoir telle que Pascal lui-même l'avait rédigée. Elle aurait mieux correspondu certainement à son état d'âme, avec davantage d'à-propos et de vigueur. Le passage à l'anglais en atténue la sévérité dépressive.

L'autre jour, alors que je me promenais dans Paris, mes pas m'ont conduit vers la fameuse librairie Shakespeare and Company, en face de Notre-Dame. C'est un lieu très accueillant, où l'on peut facilement discuter, et aussi acheter des livres. Je ne pensais pas du tout au roman de Toussaint, ni à Pascal, avant d'en franchir le seuil, mais soudain l'idée me traversa l'esprit que je pourrais trouver dans cet endroit une traduction en anglais des Pensées. En somme, point n'était besoin d'aller à Londres. J'ai donc demandé à une très jolie vendeuse américaine si cet ouvrage était disponible en édition de poche. Ils ont fini par me le trouver dans la collection "Penguin Classics", pour 15 €. En payant, j'ai voulu savoir si la vendeuse avait lu ce livre. Elle me répondit que non. Dès le soir, je me suis mis à lire des passages de Pascal dans cette traduction (due à un certain A. J. Krailsheimer) ; traduction qui me parut très bonne et me délassait au demeurant de l'éternel français dans la lecture d'un livre que je connais évidemment presque par cœur. Je retrouvai, en cherchant un peu, le passage qui est cité dans La Salle de bain, et ne fus pas déçu d'y voir une autre manière de traduire, à mon sens plus simple, plus efficace, et qui donne pour la phrase centrale, si décisive : "I found one very cogent reason in the natural unhappiness of our feeble mortal condition, so wrechted that nothing can console us when we really think about it". Cette traduction, proche de l'anglais du XVIIe, eût sans doute rajouté quelque chose à la délectation morose du héros fatigué de Jean-Philippe Toussaint.

12:57 Publié dans Livre | Tags : pascal, blaise pascal, jean-philippe toussaint, la salle de bain, désoeuvrement, pensées de pascal, métaphysique, traduction, venise, édition brunsvicg, le divertissement, misère de l'homme sans dieu, dépression, librairie shakespeare and company, penguin classics, délectation morose, fatigue | Lien permanent | Commentaires (1)