13/04/2014

Le petit Marcellin

Dans La Nouvelle Héloïse, le dénouement tragique est provoqué par le fils de Julie. En tombant dans l'eau sous ses yeux (pour être sûr qu'elle le sauve ?), celui-ci devient la cause directe de la mort de sa mère. Certes, l'enfant ne l'a sans doute pas vraiment fait exprès, même si la psychanalyse nous dirait que quelque pulsion inconsciente, propre aux relations mère-fils, a pu se trouver à l'origine de l'accident. On peut aussi imaginer que, par la suite, la vie entière du petit garçon sera tourmentée par cet événement traumatisant, fondateur pour lui. Il se sentira éternellement coupable, et même se considérera quasiment comme le meurtrier de sa mère : je crois que, s'il avait écrit ce roman à notre époque, Rousseau aurait sans doute insisté sur cet aspect souterrain de l'âme enfantine, et décrit en détail les affres du petit Marcellin.

Illustration : Cy Twombly

06:13 Publié dans Livre | Tags : la nouvelle héloïse, rousseau, roman, julie, mère, relations mère-fils, mort, psychanalyse, pulsion inconsciente, traumatisme, culpabilité, meurtrier, âme enfantine, affres | Lien permanent | Commentaires (0)

07/04/2014

Pensées éparses

• Kundera, dans Les Testaments trahis, se place historiquement à l'origine de la modernité ("je fais partie de quelque chose qui n'est déjà plus", écrit-il). Voilà un joli tour de passe-passe. Il se trouve bien parmi Kafka, Broch et les autres, mais sans considérer ce qui est venu après eux. D'ailleurs, Kundera se reconnaît comme un néoclassique, en somme. D'où son éloge de Stravinsky, très révélateur. C'est comme si Kundera avait en fait à nous tenir des propos, non pas d'aujourd'hui mais d'hier.

• Le besoin de répit : celui-ci peut être si constant et si obsédant, dans le monde où nous vivons, qu'il en devient tout naturellement oisiveté, puis désœuvrement. C'est alors que la pensée la plus fine, la plus dérangeante commence, sans jamais cesser.

• Je me compte parmi les déçus de la métaphysique.

• "Le suicide qui me convient le mieux est manifestement la vie." (Imre Kertész, Journal de Galère)

• La pensée d'être un grand malade, si exagérée soit-elle, soulage.

• "Le temps passe trop vite" signifie : je vais devoir faire un effort à nouveau, par exemple pour me lever. L'immobilité est intermittente. Le repos aussi, par conséquent.

• Il est beaucoup plus facile de mener une vie morale lorsqu'on est riche.

• Aujourd'hui, l'abstention acquiert un sens. Elle n'est plus seulement le fruit de la négligence. Elle devient logique, manifestation personnelle de volonté. Elle règne de manière inassouvie.

• "Homme social désorienté", expression lue sur Internet. Belle et juste formule, et vraie partout, dans l'anonymat des villes comme dans le désert des campagnes — dans cette errance interminable où même le suicide est impossible.

• Ne nous laissons pas berner par la nostalgie, au détriment de notre logique.

• J'ai toujours du silence à rattraper.

15:48 Publié dans Aphorismes | Tags : kundera, les testaments trahis, modernité, kafka, hermann broch, néoclassique, stravinsky, répit, oisiveté, désoeuvrement, métaphysique, suicide, imre kertész, journal de galère, le temps, immobilité, repos, abstention, logique, volonté, internet, anonymat, désert, errance, nostalgie, silence | Lien permanent | Commentaires (0)

31/03/2014

Vêtement

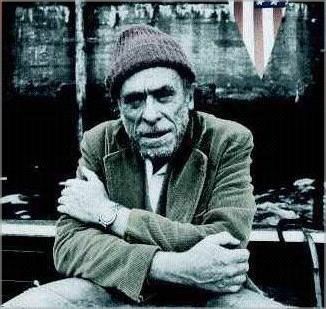

Quand, un samedi de l'hiver dernier, je suis entré dans un magasin de vêtements pour homme, et que j'ai demandé s'ils vendaient des "pantalons de flanelle", la vendeuse a hésité un moment. Elle ignorait en fait ce que désignait le mot "flanelle", le duveteux de la matière. Cela ne m'a pas surpris. J'avais déjà pu à maintes reprises constater cette ignorance de l'art de l'habillement par ceux-là mêmes dont c'est censé être le métier. Sous des manières arrogantes, ils dissimulent assez mal qu'il n'y connaissent rien en tissus, ou encore qu'ils ne savent pas vous indiquer la bonne taille, choisir le modèle qui pourra vous convenir. Essayer le bon polo, par exemple, est la quadrature du cercle. On doit se débrouiller tout seul, en comptant sur le hasard et sur son propre goût — ou s'abstenir d'acheter des vêtements, ainsi que le conseillait du reste l'écrivain américain Charles Bukowski, lui aussi sensible à ce problème, malgré les apparences, comme notre cher Paul Léautaud. Voilà pourquoi les hommes sont si souvent tellement mal habillés. J'ai heureusement fait parfois l'expérience inverse, mais cela demeure rarissime. Je me souviens ainsi d'un jour où, pour me remonter le moral, j'avais décidé d'aller m'acheter une cravate chez Arnys, rue de Sèvres, à l'époque où cette superbe boutique n'avait pas encore été revendue. En discutant avec un vendeur, j'avais apprécié que ses propos gardent la mesure, à l'image des beaux costumes cousus main, et qu'il soit même au courant de l'origine de la cravate, qui vient, comme son nom l'indique, de Croatie. Ce trait, qui n'aurait plus cours aujourd'hui, était à mes yeux suffisamment incroyable pour être noté.

06:33 Publié dans Anecdote | Tags : vêtements pour homme, flanelle, art de l'habillement, charles bukowski, paul léautaud, cravate, arnys, croatie | Lien permanent | Commentaires (1)

25/03/2014

Notre nihilisme

Dans son numéro de mars-avril, la revue Esprit a l'apparente bonne idée de nous parler du nihilisme. Plus précisément de "notre nihilisme". Car, depuis deux siècles au moins, le nihilisme nous possède, et l'on ne peut faire l'impasse sur lui, sous peine de ne rien comprendre. Nietzsche en a établi la généalogie, et le faisait remonter au christianisme qui, en dévaluant le monde réel au profit d'un mirage religieux, nous aurait plongés dans le désespoir et la noirceur. Depuis, nous vivons dans un monde où les valeurs s'évaporent dangereusement. Les articles de cette revue Esprit essaient, non sans mal, de faire le tour de la question. L'interview de Jean-Luc Nancy (photo) a cependant retenu mon attention. Présenté comme l'héritier du philosophe Jacques Derrida, il offre ici un large panorama historique de la pensée nihiliste, auquel le lecteur peut se référer. Je retiendrai quelques propos sur Maurice Blanchot, pierre angulaire du nihilisme, et auquel Nancy va bientôt consacrer un nouveau livre. "Je n'aime pas les récits de Blanchot, confie-t-il, pas au sens où ce n'est pas mon goût, mais parce qu'ils exposent constamment un refus du récit — grande affaire blanchotienne — parce que le récit porte quelque chose du contingent, de l'accidentel, de la transformation alors que le non-récit de Blanchot pense montrer une pleine présence." Déclaration intéressante, mais que je me permets de contredire immédiatement : je trouve au contraire effective cette "pleine présence" dans les récits de Blanchot. La critique de Nancy a néanmoins l'avantage de préciser la question — qui est bel et bien la question de la modernité, et donc, par voie de conséquence plus ou moins directe, la question du nihilisme. C'est en ces termes qu'on doit à mon avis la poser, et non pas, par exemple, en dissuadant à cor et à cri les lecteurs de lire le Catéchisme de l'Eglise catholique, comme le font dans ce numéro les auteurs d'Esprit, revue pourtant influencée par le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier ! Un autre article m'a plutôt intéressé : "Al-Quaida et le nihilisme des jeunes", par Olivier Roy, spécialiste de l'islam. Sa thèse est que les attentats-suicides perpétrés par de jeunes musulmans sont "une question de génération" plus que de religion. La société mondialisée sécrète des conditions de vie complètement aberrantes, centrées sur un matérialisme appauvrissant qui ne laisse aucune place à la dimension spirituelle. Les jeunes sont facilement désespérés par un tel état de fait, et, qu'ils habitent un pays arabe ou aux Etats-Unis, ils sont pour cette raison susceptibles de passer d'autant plus volontiers à l'action violente, au sacrifice ultime de leur vie comme acte de résistance. Ils se révoltent en fin de compte contre des "formes de nihilisme", dont l'empire s'impose à eux sans autre remède possible; du moins le croient-ils. Je me souviens d'un film de Bruno Dumont, Hadewijch, en 2008, qui montrait avec une pertinence remarquable ce processus à l'œuvre chez une jeune fille (jouée par Julie Sokolowski). Chrétienne fanatique, elle se rapprochait de jeunes amis islamistes afin de commettre un attentat. Bruno Dumont montrait avec finesse la lente dérive de son héroïne perdue, sans complaisance ni répulsion. C'était un portrait très touchant, démonstration parfaite d'un nihilisme qui contamine tout, en une surenchère perpétuelle qui aboutit à la catastrophe. Cercle vicieux dont il ne sera pas facile de sortir !

Dans son numéro de mars-avril, la revue Esprit a l'apparente bonne idée de nous parler du nihilisme. Plus précisément de "notre nihilisme". Car, depuis deux siècles au moins, le nihilisme nous possède, et l'on ne peut faire l'impasse sur lui, sous peine de ne rien comprendre. Nietzsche en a établi la généalogie, et le faisait remonter au christianisme qui, en dévaluant le monde réel au profit d'un mirage religieux, nous aurait plongés dans le désespoir et la noirceur. Depuis, nous vivons dans un monde où les valeurs s'évaporent dangereusement. Les articles de cette revue Esprit essaient, non sans mal, de faire le tour de la question. L'interview de Jean-Luc Nancy (photo) a cependant retenu mon attention. Présenté comme l'héritier du philosophe Jacques Derrida, il offre ici un large panorama historique de la pensée nihiliste, auquel le lecteur peut se référer. Je retiendrai quelques propos sur Maurice Blanchot, pierre angulaire du nihilisme, et auquel Nancy va bientôt consacrer un nouveau livre. "Je n'aime pas les récits de Blanchot, confie-t-il, pas au sens où ce n'est pas mon goût, mais parce qu'ils exposent constamment un refus du récit — grande affaire blanchotienne — parce que le récit porte quelque chose du contingent, de l'accidentel, de la transformation alors que le non-récit de Blanchot pense montrer une pleine présence." Déclaration intéressante, mais que je me permets de contredire immédiatement : je trouve au contraire effective cette "pleine présence" dans les récits de Blanchot. La critique de Nancy a néanmoins l'avantage de préciser la question — qui est bel et bien la question de la modernité, et donc, par voie de conséquence plus ou moins directe, la question du nihilisme. C'est en ces termes qu'on doit à mon avis la poser, et non pas, par exemple, en dissuadant à cor et à cri les lecteurs de lire le Catéchisme de l'Eglise catholique, comme le font dans ce numéro les auteurs d'Esprit, revue pourtant influencée par le personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier ! Un autre article m'a plutôt intéressé : "Al-Quaida et le nihilisme des jeunes", par Olivier Roy, spécialiste de l'islam. Sa thèse est que les attentats-suicides perpétrés par de jeunes musulmans sont "une question de génération" plus que de religion. La société mondialisée sécrète des conditions de vie complètement aberrantes, centrées sur un matérialisme appauvrissant qui ne laisse aucune place à la dimension spirituelle. Les jeunes sont facilement désespérés par un tel état de fait, et, qu'ils habitent un pays arabe ou aux Etats-Unis, ils sont pour cette raison susceptibles de passer d'autant plus volontiers à l'action violente, au sacrifice ultime de leur vie comme acte de résistance. Ils se révoltent en fin de compte contre des "formes de nihilisme", dont l'empire s'impose à eux sans autre remède possible; du moins le croient-ils. Je me souviens d'un film de Bruno Dumont, Hadewijch, en 2008, qui montrait avec une pertinence remarquable ce processus à l'œuvre chez une jeune fille (jouée par Julie Sokolowski). Chrétienne fanatique, elle se rapprochait de jeunes amis islamistes afin de commettre un attentat. Bruno Dumont montrait avec finesse la lente dérive de son héroïne perdue, sans complaisance ni répulsion. C'était un portrait très touchant, démonstration parfaite d'un nihilisme qui contamine tout, en une surenchère perpétuelle qui aboutit à la catastrophe. Cercle vicieux dont il ne sera pas facile de sortir !

Esprit, "Notre nihilisme", n° 403 , mars-avril 2014. 20 €.

07:30 Publié dans Philosophie | Tags : revue esprit, notre nihilisme, nihilisme, nietzsche, généalogie, christianisme, désespoir, jean-luc nancy, jacques derrida, maurice blanchot, modernité, catéchisme de l'église catholique, emmanuel mounier, al-quaida, olivier roy, islam, attentats suicides, matérialisme, mondialisation, pays arabes, états-unis, résistance, bruno dumont, hadewijch, julie sokolowski, dérive | Lien permanent | Commentaires (0)

18/03/2014

Affinités électives : regard sur l'oisiveté

J'avais écrit en 2010 dans le Bulletin de la Société Internationale des Amis de Montaigne un texte intitulé "Montaigne et l'oisiveté". Des quelques réactions qui me sont parvenues, la plus extraordinaire, la plus belle, la seule qui m'ait pour ainsi dire touché, est celle d'une jeune romancière française dont j'ai fait la connaissance il y a quelques années et dont j'apprécie fort les œuvres. Elle m'a autorisé à reproduire ses propos, mais je ne divulguerai pas son nom. Dans cette rencontre, autour d'un thème dont Montaigne avait si bien parlé, celui du désœuvrement, cette âme sœur a senti toute la puissance d'une pensée à qui on dit "Viens" :

"Est-ce donc cela, l'oisiveté ? Ne pas savoir aller au fond, faute de concentration, par défaut d'énergie ? — Se retirer du monde, ne penser qu'à ça, ça oui, je le comprends. Je partage. Est-ce une nécessité ? Je n'en sais rien. Ce qui m'apparaît, dans mon rapport au monde, au temps, c'est la tendance à la nonchalance. La concentration devient, — enfin depuis quelques livres maintenant —, un effort inhumain. Alors il m'arrive de rester des heures dans le rien, l'abstraction, d'autres diraient la lune. Comme si l'effort, l'esprit en éveil, rien que ça, me pompait trop d'énergie. Alors, je somnole, et entre deux textes, je lâche quelques phrases. Mais, souvent, je me dis que je voudrais qu'elles viennent de loin, enfin de quelque chose de travaillé, mûri, fondé, et puis non, elles jaillissent et elles se ressemblent et elles n'étayent ni théorie ni rien de nouveau. Que des bribes. Alors que les penseurs, les bosseurs aussi, avancent. Moi, par exemple, je ne retiens plus rien. Vous n'imaginez pas l'effort pour retenir un titre de livre, un auteur, pour ne pas oublier le livre en cours de lecture. Avant, j'avais l'impression de posséder un cerveau d'ordinateur. Ma mémoire était très bonne. Elle est devenue lamentable. Idiote ! Je me dis : Mais oui, c'est écrit en haut à droite ! Mais quoi ?!..."

Illustration : Bram van Velde

16:41 Publié dans Livre | Tags : montaigne et l'oisiveté, désoeuvrement, âme soeur, nonchalance, claire castillon | Lien permanent | Commentaires (0)

11/03/2014

Nietzsche contre la morale

Nietzsche était un grand lecteur des moralistes français. Ils l'ont formé, ont nourri sa pensée. Bien sûr, au XXe siècle, on a retenu de sa philosophie surtout des concepts assénés "à coups de marteau". A côté de très belles pages, où tout son génie éclate, il y a aussi, malheureusement, des considérations plus discutables, moins convaincantes. Aussi bien, l'on ne devient pas l'un des plus grands défricheurs de la pensée sans se tromper un peu. Souvenons-nous en priorité du Nietzsche étincelant de certains aphorismes, qui a su réévaluer à lui tout seul l'héritage de la culture européenne et ouvrir jusqu'à aujourd'hui tant de chemins nouveaux, en particulier sur le chapitre de la morale.

Nietzsche reproche à la morale d'aller à l'encontre de la vie même, au nom de je ne sais quel vitalisme dont il ne démontre d'ailleurs jamais le bien-fondé. La morale réfrène les instincts primitifs, Nietzsche le déplore. Il ne veut apparemment pas d'un monde de douceur, il lui faut une réalité plus âpre, des dangers. Nietzsche admire la morale des "bandits corses". Il remet donc en question avec vigueur les valeurs de son époque. Il pense qu'on ne doit pas régler sa vie sur des mensonges — et en ce sens il est bien lui-même un moraliste, mais un moraliste qui quitte la morale. Suprême raffinement, mais qui interroge. Nietzsche a l'air tellement sûr qu'avant l'invention de la morale l'homme se trouvait dans une condition enviable ! Je ne le pense pas. La loi de la jungle devait être souvent bien cruelle, notamment pour les plus faibles. Une sélection fort inhumaine devait s'ensuivre : je n'aurais pas aimé être là pour le voir. L'un des points positifs de la morale, parmi sans doute bon nombre d'inconvénients, est par conséquent d'avoir tenté de rendre le monde vivable, peut-être d'une manière artificielle et assez peu authentique, mais qui somme toute valait mieux que la raison du plus fort. A l'homme désormais de réfléchir sur le sens qu'il veut donner à la morale, ce que Nietzsche lui-même semblait appeler de ses vœux, lorsqu'il prônait par exemple, dans l'aphorisme 335 du Gai Savoir, la nécessité de se créer un "idéal proprement personnel". N'est-ce pas ce qui a été rendu possible au terme de millénaires d'une évolution lente et paradoxale ? Au bout du compte, je crois que la philosophie de Nietzsche, à condition qu'on la critique, montrerait qu'un choix reste ouvert à l'être humain, à la société dans laquelle il vit, justement grâce au concept de civilisation, c'est-à-dire au fond grâce à ce qu'une morale, même "imaginaire", peut proposer, — de manière certes encore imparfaite et si pleine d'embûches...

12:00 Publié dans Philosophie | Tags : nietzsche, moralistes français, philosopher à coups de marteau, héritage de la culture européenne, la morale, vitalisme, instincts primitifs, morale de bandits corses, valeurs, loi de la jungle, la raison du plus fort, gai savoir, civilisation | Lien permanent | Commentaires (0)

06/03/2014

Mon double

J'allais rarement dans ce bar excentré, où l'on pouvait boire à la pression de la Paulaner, bière que j'appréciais. Or, lorsque j'y entrai cette fois-là, le serveur m'annonça qu'il ne voulait plus me servir. Je lui demandai pourquoi. Il m'expliqua qu'il n'aimait pas les consommateurs ivres, qui faisaient du scandale. Je lui rétorquai que je ne m'étais jamais comporté de la sorte dans son établissement. Visiblement, il me prenait pour un autre. Après quelques échanges où je protestai sans trop y croire de ma bonne foi, et après qu'il m'eut bien dévisagé, il admit qu'il se trompait peut-être, et pour s'excuser m'offrit un verre. Je réfléchis cependant que j'avais probablement un sosie, quelqu'un qui me ressemblait, du moins au physique. Mon apparence n'a rien que de très banale, et sans doute, à première vue, dans l'anonymat des villes, je peux passer pour un autre. Ce double (mais, au fait, n'en ai-je qu'un ?) ne m'a jamais importuné davantage par sa mauvaise conduite. Il a dû continuer sa vie, loin de la mienne, sans plus rencontrer ne serait-ce qu'indirectement ma trajectoire, et sans, à vrai dire, que j'aie le moindre désir de tomber un jour sur lui.

J'allais rarement dans ce bar excentré, où l'on pouvait boire à la pression de la Paulaner, bière que j'appréciais. Or, lorsque j'y entrai cette fois-là, le serveur m'annonça qu'il ne voulait plus me servir. Je lui demandai pourquoi. Il m'expliqua qu'il n'aimait pas les consommateurs ivres, qui faisaient du scandale. Je lui rétorquai que je ne m'étais jamais comporté de la sorte dans son établissement. Visiblement, il me prenait pour un autre. Après quelques échanges où je protestai sans trop y croire de ma bonne foi, et après qu'il m'eut bien dévisagé, il admit qu'il se trompait peut-être, et pour s'excuser m'offrit un verre. Je réfléchis cependant que j'avais probablement un sosie, quelqu'un qui me ressemblait, du moins au physique. Mon apparence n'a rien que de très banale, et sans doute, à première vue, dans l'anonymat des villes, je peux passer pour un autre. Ce double (mais, au fait, n'en ai-je qu'un ?) ne m'a jamais importuné davantage par sa mauvaise conduite. Il a dû continuer sa vie, loin de la mienne, sans plus rencontrer ne serait-ce qu'indirectement ma trajectoire, et sans, à vrai dire, que j'aie le moindre désir de tomber un jour sur lui.

17:07 Publié dans Anecdote | Tags : bar, ivresse, sosie, anonymat, double, trajectoire | Lien permanent | Commentaires (0)

25/02/2014

Résistance

L'homme est parvenu à faire progresser la science au-delà de toute limite : une petite bombe atomique, lors d'une guerre picrocholine par exemple, suffirait à faire disparaître notre planète et tous ses habitants en un clin d'œil. L'être humain dispose cependant d'une faculté intellectuelle (ne parlons même pas de conscience) qui lui permet de protester contre cette destruction de lui-même, d'en dénoncer la faisabilité. Mais cette critique du "progrès" scientifique reste par la force des choses à l'état de virtualité morale. En face, malgré les vaines mises en garde, la science continue à avancer allègrement. Ainsi, l'on peut constater que cette possibilité de dire non au néant ne s'accomplira sans doute jamais dans la réalité des faits. Elle est pour moi cependant sous-estimée. Que certains hommes, en effet, soient capables d'y penser sérieusement, de vouer leur vie à ce combat et à cette résistance, est déjà un prodige, un triomphe de l'esprit humain. Qui, hélas, demeurera à l'état de simple projet !

11:29 Publié dans Ethique | Tags : progrès de la science, bombe atomique, planète, morale, néant, résistance | Lien permanent | Commentaires (0)

21/02/2014

Démission

Pendant des années, j'ai reçu chaque matin le journal Le Monde. Un beau jour, j'en ai eu plus que marre de cette lecture, et ai interrompu définitivement mon abonnement. D'abord, ils ont voulu que je leur explique pourquoi je les quittais. Ils ont essayé de m'appeler plusieurs fois. Où avaient-ils déniché mon numéro (qui plus est, un numéro sur liste rouge) ? Ils ont voulu ensuite me proposer des tarifs préférentiels, pour m'inciter à replonger. Mais quand bien même cela eût été gratuit, je n'en voulais plus. Quelques mois plus tard, ils ont recommencé à me téléphoner. De nouveau, ce qu'ils désiraient absolument savoir, c'était la raison précise pour laquelle j'avais résilié mon abonnement. Ils voulaient connaître la vérité sur ma défection, estimant carrément avoir des droits sur moi ! C'était un peu comme si j'étais membre de leur société, en vertu de je ne sais quel privilège, et que j'avais indûment renié cet engagement sacré ! Voilà pourquoi, m'arrive-t-il encore de me dire, dans six mois, dans dix ans, ils me tourmenteront encore avec leurs questions, et ne me lâcheront jamais (1)... Cela me faisait penser à cette vieille série pour la télévision que je regardais étant enfant, Le Prisonnier. Le personnage principal était enlevé de chez lui et transporté dans une île pour y être interrogé sur le pourquoi de sa démission. Au début de chaque épisode, le générique répétait invariablement la même entrée en matière, où le héros, refusant de parler, et voyant les barreaux d'une prison se refermer sur lui, s'exclamait, à bout de nerfs : "Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre !..."

(1) Aujourd'hui même, vendredi 21 février 2014, en début d'après-midi, j'ai encore reçu un appel du journal Le Monde. Les propos de la jeune femme, face à mes protestations, sont vite devenus incohérents. J'ai juste compris qu'il fallait que je rappelle tel service (lequel ?), pour ne plus être dérangé — vaste espoir digne du Château de Kafka !

17:52 Publié dans Anecdote | Tags : journal le monde, harcèlement téléphonique, défection, le prisonnier, démission, "je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre !", le château de kafka | Lien permanent | Commentaires (0)

20/02/2014

Table ronde sur l'édition

J'ai eu l'occasion de suivre hier à Brest, organisée par la faculté Victor-Segalen, une table ronde sur l'édition contemporaine, et plus spécifiquement en Bretagne. Des éditeurs étaient présents (Emgleo Breiz, Locus Solus, Alain Rebours pour les éditions Isabelle Sauvage) et quelques écrivains ou illustrateurs (Hervé Jaouen, bien connu des amateurs de littérature populaire, Hervé Lossec, ou encore la jeune Fanny Brulon). Je n'ai suivi que la dernière heure de débat, mais j'ai senti que pointait une sorte d'inquiétude quant à ce secteur d'activité. A une étudiante qui demandait s'il y avait un espoir pour elle de trouver un travail rémunéré dans les métiers du livre, la directrice de Locus Solus ne lui a pas, dans sa réponse, laissé beaucoup d'illusions. On embauche, peut-être, mais au compte-gouttes. Les structures sont minuscules. Quand elles sont vraiment rentables, cela tient du miracle. La Bretagne ne possède pas de grande maison d'édition, seulement de petites entités, qui publient des livres certes, mais somme toute assez confidentiellement. Alain Rebours, qui représentait les éditions de poésie Isabelle Sauvage, et qui, avant de venir travailler près de Morlaix, a passé trente ans dans l'édition parisienne, précise que dans la capitale le climat est aussi à la déprime. Salariés mal payés, postes de plus en plus rares, recours imposé au bénévolat (cette plaie du travail culturel), l'édition reste un métier de prestige, mais réservé à une petite élite, à de très rares privilégiés. C'est presque une "communauté inavouable", précise Alain Rebours qui a lu ses classiques, et même, ajoute-t-il, une "communauté désœuvrée". Bilan peu encourageant, donc : y compris dans le domaine des livres pour enfants où, après des années prospères, la croissance stagne. La séance s'est terminée sur la question de l'édition en ligne. J'ai trouvé, à mon grand étonnement, les intervenants moins pessimistes que je n'aurais cru. Hervé Jaouen a bien pris la défense du livre papier, mais personne n'a évoqué la disparition (presque) annoncée du droit d'auteur. Personne n'a donc souligné la baisse du niveau intellectuel des productions éditoriales, qui en sera la conséquence inévitable et qui a déjà commencé. Un gros point d'interrogation, comme on le voit, dont l'importance n'est, je crois, pas encore clairement mise en perspective par tous ces professionnels du livre, éditeurs et auteurs. A la prochaine rencontre, peut-être, dans un an...

J'ai eu l'occasion de suivre hier à Brest, organisée par la faculté Victor-Segalen, une table ronde sur l'édition contemporaine, et plus spécifiquement en Bretagne. Des éditeurs étaient présents (Emgleo Breiz, Locus Solus, Alain Rebours pour les éditions Isabelle Sauvage) et quelques écrivains ou illustrateurs (Hervé Jaouen, bien connu des amateurs de littérature populaire, Hervé Lossec, ou encore la jeune Fanny Brulon). Je n'ai suivi que la dernière heure de débat, mais j'ai senti que pointait une sorte d'inquiétude quant à ce secteur d'activité. A une étudiante qui demandait s'il y avait un espoir pour elle de trouver un travail rémunéré dans les métiers du livre, la directrice de Locus Solus ne lui a pas, dans sa réponse, laissé beaucoup d'illusions. On embauche, peut-être, mais au compte-gouttes. Les structures sont minuscules. Quand elles sont vraiment rentables, cela tient du miracle. La Bretagne ne possède pas de grande maison d'édition, seulement de petites entités, qui publient des livres certes, mais somme toute assez confidentiellement. Alain Rebours, qui représentait les éditions de poésie Isabelle Sauvage, et qui, avant de venir travailler près de Morlaix, a passé trente ans dans l'édition parisienne, précise que dans la capitale le climat est aussi à la déprime. Salariés mal payés, postes de plus en plus rares, recours imposé au bénévolat (cette plaie du travail culturel), l'édition reste un métier de prestige, mais réservé à une petite élite, à de très rares privilégiés. C'est presque une "communauté inavouable", précise Alain Rebours qui a lu ses classiques, et même, ajoute-t-il, une "communauté désœuvrée". Bilan peu encourageant, donc : y compris dans le domaine des livres pour enfants où, après des années prospères, la croissance stagne. La séance s'est terminée sur la question de l'édition en ligne. J'ai trouvé, à mon grand étonnement, les intervenants moins pessimistes que je n'aurais cru. Hervé Jaouen a bien pris la défense du livre papier, mais personne n'a évoqué la disparition (presque) annoncée du droit d'auteur. Personne n'a donc souligné la baisse du niveau intellectuel des productions éditoriales, qui en sera la conséquence inévitable et qui a déjà commencé. Un gros point d'interrogation, comme on le voit, dont l'importance n'est, je crois, pas encore clairement mise en perspective par tous ces professionnels du livre, éditeurs et auteurs. A la prochaine rencontre, peut-être, dans un an...

05:04 Publié dans Livre | Tags : brest, faculté victor segalen, écrire et éditer à l'ouest, table ronde, emgleo breiz, locus solus, isabelle sauvage, hervé jaouen, hervé lossec, fanny brulon, alain rebours, maisons d'édition en bretagne, édition parisienne, déprime, petite élite, communauté inavouable, communauté désoeuvrée, livres pour enfants, édition en ligne, disparition du droit d'auteur, baisse du niveau intellectuel | Lien permanent | Commentaires (0)

15/02/2014

Le français, langue vivante

On n'en a pas toujours conscience, mais le français n'est pas encore une langue morte. Il suffit par exemple de feuilleter le fort volume, C'est comme les cheveux d'Eléonore (éd. Balland, 2010), de Charles Bernet et Pierre Rézeau, pour s'en convaincre un peu. C'est un recueil des "expressions du français quotidien", que les auteurs ont été chercher partout : dans la littérature de gare, les polars, ou encore sur Internet. Nos contemporains s'expriment volontiers de manière très colorée. Ils aiment le poids des mots, et surtout la fraîcheur des expressions. Leur inventivité en la matière n'a aujourd'hui rien à envier à l'argot d'hier, qui continue parfois à les inspirer. On se dit d'ailleurs que les écrivains feraient bien d'en prendre de la graine, eux dont la langue demeure trop souvent grise, sans relief. Et c'est dommage, vu les possibilités !

Un petit exemple, entre mille, qui a retenu mon attention : l'expression "ravitaillé par les corbeaux". On l'utilise pour signifier qu'un endroit est vraiment perdu, que c'est un no man's land loin de toute civilisation. Elle est inspirée d'un passage de la Bible, au Premier livre des Rois, 17, 4-6 : "Tu boiras au torrent et j'ordonne aux corbeaux de te donner à manger là-bas." Quand on a habité un certain temps à la campagne, comme ce fut mon cas, on ne peut qu'apprécier cette image, sans effort particulier d'imagination. Je suis par conséquent assez surpris de voir que dans la Bible "Bayard" (2001), les traducteurs ont remplacé "corbeaux" par "Arabes", à cause du contexte et en "modifiant légèrement la vocalisation". Voilà une traduction qui, se voulant trop littérale, trahit l'esprit du texte original. Cela coupe la chique à la tradition, on ne peut que le regretter.

En étudiant encore d'autres expressions contemporaines, qui ont parfaitement cours, mais restent parfois méconnues (question de milieu social), je pensais à ce que ne cessait de dire un Céline, pour expliquer en quoi consistait son travail. Car tous ces mots, toutes ces locutions, il ne suffit pas non plus de les ressortir gratuitement. Il faut les avoir mâchés, ruminés, se les être appropriés. Il faut les faire naître, leur donner vie à nouveau. La culture n'est pas autre chose, bien sûr. Céline l'écrit dans une lettre de 1951 à Albert Paraz : "Les écrivains français renient la langue française, ils préfèrent la langue française en traduction — soit le français mort ! C'est beaucoup plus facile que le français vivant — Cette bonne blague ! Peu à peu tu vois on enterrera le français — on le remplacera par le faux français — du décalqué des 'génies américains' — ..." Ces lignes vigoureuses sont hélas prophétiques, et auraient pu servir d'exergue aux Cheveux d'Eléonore.

15:42 Publié dans Livre | Tags : c'est comme les cheveux d'éléonore, expressions du français quotidien, argot, ravitaillé par les corbeaux, bible, tradition, louis-ferdinand céline, albert paraz | Lien permanent | Commentaires (0)

11/02/2014

Infini du langage : la parole trop longue

Le langage à notre disposition, même dans la réduction d'un seul idiome, tend en théorie vers l'infini. Il en résulte la certitude que nous n'arriverons jamais à exprimer une idée exacte ou définitive. La précision possible, qu'on pourrait à tout instant ajouter et développer, se trouve toujours au-delà. Il y a une métaphysique du langage, un "métalangage", que nous semblons ignorer lorsque nous parlons, et qui devrait nous écraser, comme cela se produit parfois dans la folie, ou qui devrait au moins nous interdire de nous exprimer, puisque par lui nous sommes voués à une imperfection tragique, mortelle. Pourtant, perdu pour perdu, ne désire-t-on pas à certains moments essayer de sauver quelque chose de ce naufrage, en faisant porter tous ses efforts vers une adéquation de la parole avec elle-même ? Ce serait, croit-on, une manière efficace, face à l'infini, de survivre, en affirmant son existence propre de Sujet, au moins un court laps de temps, par le simple fait de prononcer un mot salvateur, une phrase rédemptrice, qui seraient le signe de quelque chose d'intime et d'authentique. N'est-ce pas par exemple ce que tout artiste recherche ? N'est-ce pas plus généralement ce à quoi tout individu égaré dans la masse s'essaie en tentant de donner son avis personnel, si limité, si flou soit-il ? Ainsi, on voudrait à toute force laisser l'empreinte dérisoire de ses pas sur le sable du désert, à l'abri du coup de vent qui aura tôt fait de les effacer, définitivement...

Le langage à notre disposition, même dans la réduction d'un seul idiome, tend en théorie vers l'infini. Il en résulte la certitude que nous n'arriverons jamais à exprimer une idée exacte ou définitive. La précision possible, qu'on pourrait à tout instant ajouter et développer, se trouve toujours au-delà. Il y a une métaphysique du langage, un "métalangage", que nous semblons ignorer lorsque nous parlons, et qui devrait nous écraser, comme cela se produit parfois dans la folie, ou qui devrait au moins nous interdire de nous exprimer, puisque par lui nous sommes voués à une imperfection tragique, mortelle. Pourtant, perdu pour perdu, ne désire-t-on pas à certains moments essayer de sauver quelque chose de ce naufrage, en faisant porter tous ses efforts vers une adéquation de la parole avec elle-même ? Ce serait, croit-on, une manière efficace, face à l'infini, de survivre, en affirmant son existence propre de Sujet, au moins un court laps de temps, par le simple fait de prononcer un mot salvateur, une phrase rédemptrice, qui seraient le signe de quelque chose d'intime et d'authentique. N'est-ce pas par exemple ce que tout artiste recherche ? N'est-ce pas plus généralement ce à quoi tout individu égaré dans la masse s'essaie en tentant de donner son avis personnel, si limité, si flou soit-il ? Ainsi, on voudrait à toute force laisser l'empreinte dérisoire de ses pas sur le sable du désert, à l'abri du coup de vent qui aura tôt fait de les effacer, définitivement...

01:27 Publié dans Philosophie | Tags : langage, infini, métalangage, imperfection, parole, survivre | Lien permanent | Commentaires (0)

05/02/2014

Philosopher

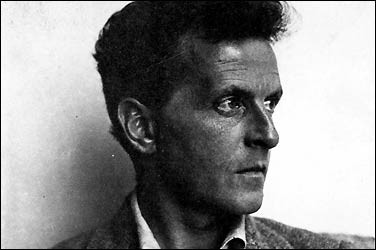

La philosophie est à mon sens un art du discours. Lorsqu'on critique la rhétorique, comme Platon dans le Gorgias, on n'en utilise pas moins une pensée discursive. L'antirhétorique est elle-même une rhétorique, certes d'un niveau fort supérieur. Les grands philosophes m'ont toujours semblé écrire dans une langue très belle, très littéraire. C'est au fond une langue qu'il faut apprendre, et s'approprier, si l'on veut comprendre comment s'agence le discours philosophique. La pensée moderne, plus qu'une autre, consiste dans cet art de dire : non pour prouver quoi que ce soit, peut-être, mais pour déployer un raisonnement au terme duquel aucune vérité n'émergera. La seule vérité, ou les vérités, plutôt, se trouvent potentiellement dans l'espace du discours. Il a fallu des siècles pour pressentir cette richesse dans l'immobilité de la pensée, même si la dette envers les auteurs anciens doit être constamment reconnue. Cette immobilité était déjà en germe chez Epicure (qui n'a pas voulu faire œuvre, comme on sait) et combien d'autres. Quand j'avais lu par exemple les Leçons sur la liberté de la volonté de Wittgenstein, j'avais constaté avec délectation que Wittgenstein ne proposait aucune doctrine sur le libre arbitre. Dans ses leçons, tout simplement, le but n'était pas de conclure. Voilà en fait ce qu'il fallait comprendre !

17:59 Publié dans Philosophie | Tags : philosophie, art du discours, platon, gorgias, rhétorique, littéraire, pensée moderne, vérité, immobilité, épicure, wittgenstein, leçons sur la liberté de la volonté, ne pas conclure | Lien permanent | Commentaires (0)

01/02/2014

Marotte

Sartre, avec d'autres, soutient la thèse que l'imaginaire se distingue du réel. Ce qui faisait dire à Malraux qu'un romancier était inspiré non tant par des tas de facteurs sociologiques, que par le commerce infini qu'il entretenait avec les autres artistes. Un roman, un tableau, sont des objets de contemplation — qui interrogent le réel. J'ai au fond la possibilité d'avoir un plus grand contact, ou un échange plus essentiel, avec ma propre réalité quotidienne, si je me trouve face à une œuvre d'art. La vérité réside dans la contemplation qui s'ouvre à moi, dans la passivité et le désœuvrement qui sont le propre de cette expérience. D'où un scepticisme philosophique devant la vie. D'où aussi une certaine légèreté : Flaubert, dans sa Correspondance, n'appelait-il pas "marotte" son travail de romancier ?

18:00 Publié dans Philosophie | Tags : sartre, malraux, imaginaire, facteurs sociologiques, contemplation, désoeuvrement, flaubert, marotte | Lien permanent | Commentaires (0)

30/01/2014

Maurice Blanchot et le nihilisme

Durant de nombreuses décennies, Maurice Blanchot (photo) a représenté un pôle nihiliste assez incontournable de la modernité. Il en était pour ainsi dire la conscience morale, sans pour autant reculer devant l'impasse fondamentale qu'une telle attitude impliquait, et qu'il décrit lui-même très bien : "Chaque fois que la pensée se heurte à un cercle, c'est qu'elle touche à quelque chose d'originel dont elle part et qu'elle ne peut dépasser que pour y revenir." Peu d'espoir est laissé à cette pensée, et néanmoins Blanchot ne cessera de creuser ce sillon, condamné par on ne sait quelle fatalité à ce travail de Sisyphe. Rares sont les livres, aujourd'hui, qui proposent de mettre en question cette œuvre de Blanchot au nihilisme si parfaitement élaboré. Il y faut une grande audace. Or, c'est précisément ce qu'a entrepris de nous offrir, de façon très intéressante, Frédérique Toudoire-Surlapierre, dans son récent essai aux éditions de Minuit, Oui/Non, où elle dégage avec beaucoup d'adresse une problématique qui éclaircit bien le débat. Relisant Blanchot parmi d'autres auteurs, elle pointe du doigt les "apories" du nihilisme, et n'y va pas de main morte : "Ce non de l'imminence fatale, écrit-elle à propos du roman de Blanchot intitulé Le Dernier Homme, n'est pas seulement le signe d'une faiblesse ni d'un goût de Blanchot pour les apories, mais un procédé littéraire qui permet, sans contredire le pessimisme ni la désillusion, l'émergence de la poétisation — qui est une consolation, aussi mince et dérisoire soit-elle." Il m'est, je dois l'avouer, arrivé parfois de ressentir l'effet d'un "procédé", dans certaines pages de Blanchot, comme un essoufflement nihiliste inévitable. Bien sûr. Et Frédérique Toudoire-Surlapierre a raison de le souligner. Mais il y a, je le pense, à côté, des pages qui ne peuvent que nous toucher en plein cœur. La fin de L'Arrêt de mort, ainsi, est particulièrement émouvante, et Derrida la cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans "Survivre", le fameux texte qu'il a consacré à ce roman. Ici, l'art de Blanchot, appelons-le nihilisme ou autrement, laisse passer cette très grande transparence de la vie, ou de la "survie", pour reprendre le terme de Derrida. Trouver une vérité afin d'apporter une réponse infaillible, l'homme n'est pas encore en mesure de le faire. Par contre, scruter la littérature ou la philosophie, oui, et c'est encore la façon la plus agréable à mon avis de pratiquer le nihilisme.

Frédérique Toudoire-Surlapierre, Oui/Non. Ed. de Minuit, "Paradoxe". 2013. 19,50 €.

15:52 Publié dans Philosophie | Tags : maurice blanchot, nihilisme, modernité, frédérique toudoire-surlapierre, oui non, le dernier homme, l'arrêt de mort, jacques derrida, survivre | Lien permanent | Commentaires (0)

27/01/2014

Le métier de vivre

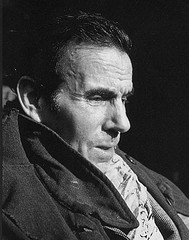

C'est un métier que les écrivains seuls exercent à plein temps, dans la mesure où ils trouvent leur matière principale dans ce qui leur arrive personnellement. Même le hasard s'adresse à eux, alors. Quelle autre profession (est-ce une profession, d'ailleurs ? plutôt un sacerdoce) présenterait une telle adéquation entre ce qui est vécu et ce qui est source d'inspiration et d'écriture ? Le désœuvrement de l'écrivain est donc constitutif de son travail, même chez ceux qui ont à côté un métier pour subsister chichement, survivre, un métier qui, cependant, souvent les entrave, les retarde. Perdre du temps à ne rien faire est, pour écrire, une exigence nécessaire (mais non pas suffisante, certes). Ceci, pour donner de la place au rêve, ou à l'angoisse, à l'ennui, etc. Ressentir vivement cette souffrance ou cette joie n'est jamais en pure perte pour l'art. Typique de cet état d'esprit est, me semble-t-il, la remarque très réaliste de Roland Dubillard (photo) dans ses Carnets en marge : "Moi, chaque matin, je me trouve devant un jour vide. Il va falloir que je le meuble de toutes pièces." Il y a de l'acte gratuit, dans l'écriture. Elle pourrait ne pas avoir lieu. C'est une "lutte" excessivement délicate, risquée, mortelle, au cours de laquelle on s'affronte à la vie considérée comme un mystère à résoudre — ou aussi bien à ne pas résoudre, du reste. D'où par conséquent, sans doute, le fait que le suicide touche autant d'écrivains...

11:44 Publié dans Livre | Tags : le métier de vivre, écrivains, écriture, désoeuvrement, rêve, angoisse, ennui, roland dubillard, carnets en marge, suicide | Lien permanent | Commentaires (4)

23/01/2014

Le "repos" métaphysique

La lecture des Apports à la philosophie de Heidegger amène, par la volonté de ce dernier d'embrasser tous les problèmes, des réflexions plutôt intéressantes dans l'esprit du lecteur. Si ce livre, écrit entre 1936 et 1938, subit l'influence de son temps, parfois de manière malheureuse (un certain paganisme, par exemple, qui paraît aujourd'hui incongru), il n'en demeure pas moins que beaucoup de ses intuitions sont exceptionnelles. Heidegger a ainsi entrevu l'importance du thème fondamental du désœuvrement, qu'il évoque dans le § 99.

Aristote, fait remarquer Heidegger, est le premier à avoir pris la mesure du "mouvement" de manière grecque, c'est-à-dire comme "entrée en présence". Ce qui n'a pas empêché par la suite la "détermination moderne du mouvement" d'aller à l'encontre de la "modalité de l'être" initiale. Or, Heidegger souligne le phénomène suivant : la question "devient parfaitement lisible quand on regarde ce qu'est, et comment se conçoit, de part et d'autre, le repos". Le terme de repos est sans ambiguïté : c'est le recueillement de la métaphysique, "commune présence des possibilités". C'est dire son importance, l'étendue de sa relation avec l'Estre. Heidegger insiste en parlant de "repos insigne", faisant éclater ici complètement la vérité sur l'étantité, qu'il était devenu impossible de comprendre sans avoir à l'esprit ce désœuvrement global de la plus haute amplitude. Rouage premier de la pensée grecque, sa reconnaissance nous apparaît désormais, exposée dans ce fragment des Apports, claire comme de l'eau de roche. Cette source d'immuabilité nous désaltère. "Ens 'actu' — voilà exactement, écrit Heidegger, l'étant en son repos; il n'est pas en action; il se rassemble en soi et pour soi et c'est en ce sens précis qu'il entre pleinement en présence." Heidegger n'en dira pas plus. Il est, après cet indispensable moment de pensée, pressé d'avancer.

06:12 Publié dans Philosophie | Tags : heidegger, apports à la philosophie, aristote, mouvement, commune présence, étantité, estre, repos, désoeuvrement, pensée grecque | Lien permanent | Commentaires (0)

19/01/2014

Suicide

Lors de sa conférence de presse, le président Hollande a affirmé sa volonté d'instituer une "assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité". C'est une déclaration certes d'ordre général. Il n'emploie à aucun moment le mot d'euthanasie ou de suicide. Néanmoins, c'est une promesse assez forte, à condition qu'elle soit suivie d'effet. Et elle le sera dans un premier temps, lorsque le Comité National Consultatif d'Ethique remettra un rapport afin qu'une loi soit débattue et votée au Parlement. On ressent la nécessité d'une telle loi, notamment ces derniers jours avec l'affaire Lambert, où la justice a décidé, contre l'avis de membres de sa famille et des médecins, le maintien en vie d'un patient quasi-inconscient depuis 2008. Manifestement, la loi Leonetti, qui permettait à un malade l'arrêt de son traitement, semble ici assez insuffisante. Il faut aller plus loin, et en particulier confier un pouvoir plus large au corps médical. Un point important réside dans la terminologie qui sera adoptée. Euthanasie ? Suicide assisté ? Accompagnement thérapeutique ? A mon avis, le législateur devrait faire porter plus précisément sa réflexion non tant sur l'euthanasie que sur le suicide, concept qui a l'avantage de présenter un caractère éthique. Le terme d'euthanasie, administratif et impersonnel, peut faire très légitimement peur. Au contraire, la détermination personnelle, à l'œuvre dans le suicide, s'inscrit dans un cadre que l'on connaît mieux, faisant appel à la pleine et entière liberté de conscience. La mort volontaire a une très longue tradition derrière elle. Elle est un élément central de notre culture, comme l'ont bien montré certains écrivains, comme par exemple Montherlant (photo). Le débat risquera néanmoins d'être virulent, ainsi que dans l'épisode du mariage pour tous, dont on ne parle du reste plus guère. Les catholiques, comme d'habitude, seront aux avant-postes. Et pourtant. Dans une chronique du Point, le 25 septembre dernier, Gabriel Matzneff, auteur d'une essentielle Etude du suicide chez les Romains, faisait remarquer qu'il n'y avait dans la Bible, je cite, "pas la moindre condamnation du suicide, que celui-ci soit assisté ou non". Dans un document récent, la Conférence des évêques appelait quant à elle au "respect à toute personne en fin de vie". Et, pour le progrès de l'humanité, il ne faut viser à rien d'autre qu'à cela, mais s'en donner les moyens.

17:20 Publié dans Ethique | Tags : françois hollande, conférence de presse, suicide, euthanasie, assistance médicalisée, accompagnement thérapeutique, comité national consultatif d'éthique, parlement, affaire lambert, loi leonetti, mort volontaire, montherlant, gabriel matzneff, la bible, conférence des évêques de france | Lien permanent | Commentaires (0)

15/01/2014

Le fragment(aire)

Toute pensée procède par fragmentation répétée, même celle qui aurait l'apparence d'un tout unifié. Aussi, le fragmentaire déclaré est-il, dans sa franchise inhabituelle, une forme à la fois chancelante et persuasive d'expression, qui dérange parfois les idées reçues. Forme discontinue, il manifeste par contraste le profond désarroi que l'homme ressent devant l'infini du monde. Souvent, on perd le fil de sa pensée, notait Pascal, on ne sait plus ce qu'on voulait dire. Les paroles incohérentes ont d'ailleurs ceci de supérieur qu'elles nécessitent un temps de réflexion, une petite pause pour se rasséréner et continuer le dialogue. Tout fragmentaire est un désœuvrement dans la pensée, agit comme une interruption, une suspension du jugement (l'épochè de Husserl), sans être pour autant déjà une hypothétique sagesse. La maxime, forme brève d'aphorisme, souvent lassante par son côté trop systématique, voudrait conclure. Gageure artificielle. En revanche, la nature du fragment est de rester éternellement ouvert, malgré une incessante circularité sur soi-même. Il demande avant tout une discipline d'esprit difficile — voire impossible — à acquérir, tel est son mystère afin cependant d'accueillir l'inconnu sans le retenir. Désœuvrement optatif, semblable à la vie silencieuse d'une petite île vers le large, sur un bout d'archipel perdu.

07:28 Publié dans Philosophie | Tags : le fragmentaire, fragment, idées reçues, désarroi, infini du monde, pascal, dialogue, désoeuvrement, husserl, suspension du jugement, aphorisme, maxime, circularité, archipel perdu | Lien permanent | Commentaires (0)

11/01/2014

Volte-face

Heidegger n'a pas désiré que ce volume paraisse de son vivant. Nous ne pouvons que formuler des hypothèses sur ce choix. Etape capitale de sa réflexion sur le nihilisme, ces Apports à la philosophie tentent d'édifier une nouvelle manière de penser, tournée vers l'avenir. "Ici, écrit Heidegger dans les premières pages, tout est axé sur l'unique question en quête de la vérité de l'estre : sur son questionnement." Voilà ce qui sous-tend de manière centrale cet effort vers ce qu'il appelle aussi "la pensée commençante". Il n'est pas étonnant que, dans la triste époque que nous traversons, un tel projet fasse naître de lui-même des réticences, des oppositions. La vague philosophie qu'on sert au malheureux public contemporain n'a pour effet que de diluer les problèmes et de passer à côté du vrai "questionnement". Avec Heidegger, il en va autrement. Pour s'en convaincre, il n'est que de feuilleter la table des matières de ces Apports, traduits, quoi qu'on ait pu annoncer, de manière lisible par François Fédier. D'ailleurs, une traduction est toujours perfectible, et là n'est pas le problème. Arrêtons-nous peut-être un instant aujourd'hui sur les quelques lignes de présentation qui ont trait à l'Edition intégrale. L'éditeur nous signale qu'en tête du premier volume, Heidegger "a voulu que figurent trois mots qui valent pour toute l'édition : Wege — nicht Werke", c'est-à-dire : "Des chemins — non des œuvres". Nous sommes ici au cœur même de la "question", au cœur de ce que ce texte peut avoir de massivement révolutionnaire. L'éditeur commente de la manière suivante cette position : "l'effort de Heidegger doit être compris comme tentative visant à quitter le monde de l'œuvre, ou peut-être plus exactement : visant à rendre possible de nous acquitter du formidable événement historial que constitue, pour le monde moderne, le fait d'avoir déjà, pour la plupart du temps à son insu, quitté le monde de l'œuvre". Précision décisive. La pensée véritable chemine hors de l'œuvre, en un dés-œuvrement seul susceptible d'en libérer la pleine mesure. C'est là tout un éclairage global sur le XXe siècle et celui qui commence, dans tous les domaines de la pensée et de l'art. C'est l'espoir de nouvelles cartes à jouer pour ceux qui n'ont pas renoncé. Impressionnante "volte-face", pour reprendre le terme allemand die Kehre, ainsi traduit par François Fédier, gageons que la lecture de ces Apports, d'ores et déjà inépuisable, n'a pas fini de remuer nos esprits trop souvent prisonniers d'un confort intellectuel appauvrissant, et qu'elle pourra nous conduire vers ce que Maurice Blanchot qualifiait de "rapports nouveaux, toujours menacés, toujours espérés, entre ce que nous appelons œuvre et ce que nous appelons désœuvrement". A suivre, donc.

Heidegger n'a pas désiré que ce volume paraisse de son vivant. Nous ne pouvons que formuler des hypothèses sur ce choix. Etape capitale de sa réflexion sur le nihilisme, ces Apports à la philosophie tentent d'édifier une nouvelle manière de penser, tournée vers l'avenir. "Ici, écrit Heidegger dans les premières pages, tout est axé sur l'unique question en quête de la vérité de l'estre : sur son questionnement." Voilà ce qui sous-tend de manière centrale cet effort vers ce qu'il appelle aussi "la pensée commençante". Il n'est pas étonnant que, dans la triste époque que nous traversons, un tel projet fasse naître de lui-même des réticences, des oppositions. La vague philosophie qu'on sert au malheureux public contemporain n'a pour effet que de diluer les problèmes et de passer à côté du vrai "questionnement". Avec Heidegger, il en va autrement. Pour s'en convaincre, il n'est que de feuilleter la table des matières de ces Apports, traduits, quoi qu'on ait pu annoncer, de manière lisible par François Fédier. D'ailleurs, une traduction est toujours perfectible, et là n'est pas le problème. Arrêtons-nous peut-être un instant aujourd'hui sur les quelques lignes de présentation qui ont trait à l'Edition intégrale. L'éditeur nous signale qu'en tête du premier volume, Heidegger "a voulu que figurent trois mots qui valent pour toute l'édition : Wege — nicht Werke", c'est-à-dire : "Des chemins — non des œuvres". Nous sommes ici au cœur même de la "question", au cœur de ce que ce texte peut avoir de massivement révolutionnaire. L'éditeur commente de la manière suivante cette position : "l'effort de Heidegger doit être compris comme tentative visant à quitter le monde de l'œuvre, ou peut-être plus exactement : visant à rendre possible de nous acquitter du formidable événement historial que constitue, pour le monde moderne, le fait d'avoir déjà, pour la plupart du temps à son insu, quitté le monde de l'œuvre". Précision décisive. La pensée véritable chemine hors de l'œuvre, en un dés-œuvrement seul susceptible d'en libérer la pleine mesure. C'est là tout un éclairage global sur le XXe siècle et celui qui commence, dans tous les domaines de la pensée et de l'art. C'est l'espoir de nouvelles cartes à jouer pour ceux qui n'ont pas renoncé. Impressionnante "volte-face", pour reprendre le terme allemand die Kehre, ainsi traduit par François Fédier, gageons que la lecture de ces Apports, d'ores et déjà inépuisable, n'a pas fini de remuer nos esprits trop souvent prisonniers d'un confort intellectuel appauvrissant, et qu'elle pourra nous conduire vers ce que Maurice Blanchot qualifiait de "rapports nouveaux, toujours menacés, toujours espérés, entre ce que nous appelons œuvre et ce que nous appelons désœuvrement". A suivre, donc.

Martin Heidegger. Apports à la philosophie. De l'avenance. Traduit de l'allemand par François Fédier. Editions Gallimard, 2013. 45 €.

07:03 Publié dans Philosophie | Tags : heidegger, nihilisme, apports à la philosophie, vérité de l'estre, la pensée commençante, malheureux public contemporain, françois fédier, désoeuvrement, chemins, volte-face, maurice blanchot | Lien permanent | Commentaires (0)