14/05/2015

Emmanuel Todd et les contradictions de l'anthropologie

Parmi les anthropologues français, Emmanuel Todd a toujours fait preuve d'une certaine singularité, sans doute parce que l'université française ne l'a jamais vraiment intégré. C'est peut-être une chance, et le public ne s'y trompe pas, qui lit ses livres avec curiosité. Ceux qui auront été un peu dépités par l'essai de Zemmour, se reporteront avec profit au nouvel essai de Todd, écrit quasiment à chaud dans les quelques mois qui ont suivi les attentats du 7 janvier et la manifestation géante du 11. Pour tous les "Charlie" de France, qui se demandaient pourquoi ils ont manifesté ce jour-là, Emmanuel Todd a concocté une petite explication sociologique qui ne devrait pas les laisser indifférents.

Qui est Charlie ? se présente de fait comme un travail anthropologique, élaboré à partir de l'observation scientifique des structures de la famille et de la religion, qui est la marque de fabrique de l'auteur depuis une quarantaine d'années. Dans les conclusions qu'il en tire, Todd n'hésite cependant pas à donner un tour polémique à son livre, ce qui lui fait prendre par moments des allures de pamphlet. Ceci explique la réception houleuse de ce Qui est Charlie ? dans la presse et même le monde politique, puisque le premier ministre Manuel Carlos Valls n'a pas hésité à proclamer sa détestation outragée.

L'une des cibles d'Emmanuel Todd, on le sait désormais, est l'Europe économique née à Masstricht, décrite volontiers comme la dictature d'une petite élite technocratique qui gère la pauvreté qu'elle a délibérément instituée parmi le peuple en s'enrichissant elle-même sans scrupules. Et quand Todd a vu, le 11 janvier dernier, les foules immenses suivre benoîtement le président socialiste François Hollande ("l'obéissance", comme le caractérise Todd), entouré de Merkel ("la domination, l'austérité"), de David Cameron ("le néolibéralisme"), de Jean-Claude Juncker ("le système bancaire luxembourgeois"), etc., etc., son sang n'a fait qu'un tour. Il n'a donc aujourd'hui pas de mots assez durs pour fustiger ses concitoyens, et c'est là, je crois, un aspect contestable de sa démonstration. Si l'on a assisté par certains aspects à une "hystérie" collective, il n'en demeure pas moins que, dans l'esprit de beaucoup de Français, la manifestation du 11 janvier n'était nullement un acquiescement aveugle, et surtout durable, à l'aventure socialiste menée actuellement d'une manière si désastreuse dans le pays.

L'essai d'Emmanuel Todd repose néanmoins pour l'essentiel sur des considérations anthropologiques, et c'est la partie la plus troublante de son travail, et la plus convaincante aussi. Le sous-titre, "sociologie d'une crise religieuse", nous met sur la voie. Todd examine ainsi l'implantation ancienne du catholicisme dans les régions françaises, et en déduit une survivance symbolique qu'il qualifie de "zombie", et qui, selon lui, manifeste des réflexes anthropologiques "inégalitaires". Cette survivance d'une mentalité passée explique bien des péripéties politiques actuelles. J'ai trouvé, en ce qui me concerne, la démonstration fort probante. Fallait-il pour autant l'élargir vers une généralité absolue ? Todd écrit en effet : "Les forces sociales qui se sont exprimées le 11 janvier sont celles qui avaient fait accepter le traité de Maastricht." Là encore, n'est-ce pas un peu rapide ?

En revanche, ce que Todd a, me semble-t-il, très bien vu, c'est l'importance du phénomène religieux à prendre en considération. Nous avons, d'une part, une religion qui disparaît, le christianisme, et qui peine à offrir des substituts, laissant les individus dans un sentiment d'angoisse vive, assez proche du nihilisme. Et d'autre part, nous assistons en France à l'émergence d'une nouvelle religion, qui pèse déjà 5 % de la population, l'islam. Cette dernière religion est celle d'une minorité, note Emmanuel Todd ; elle est également celle des plus pauvres. Or, elle se voit rejetée de toutes parts, et prise comme bouc émissaire face à tous les problèmes auxquels la société française est confrontée. Todd pousse cette idée très loin, soulignant au passage l'idéologie du laïcisme outrancier, qui va jusqu'à faire du blasphème un devoir : "La République, écrit-il, qu'il s'agissait de refonder [en ce 11 janvier] mettait au centre de ses valeurs le droit au blasphème, avec pour point d'application immédiat le devoir de blasphémer sur le personnage emblématique d'une religion minoritaire, portée par un groupe défavorisé." Qui plus est, et Todd y revient à plusieurs reprises, cet ostracisme qu'il dénonce, et dont les banlieues font les frais, est un terreau particulièrement fertile pour l'antisémitisme.

On pourrait discuter très longuement des thèses qui émaillent l'essai d'Emmanuel Todd, soit pour les contredire, soit pour les approuver plus ou moins. Car leur intérêt n'est-il pas en effet de créer un débat sans hypocrisie ? Jadis, un Baudrillard savait prendre ainsi à revers tous les préjugés, mais avec plus d'humour, et de cynisme, comme pour nous dire : "De toute façon, c'est foutu !" Cela passait malgré tout avec davantage de souplesse. Je regrette surtout qu'Emmanuel Todd ne fasse pas de plus amples références à la philosophie. Dans Qui est Charlie ? aucun philosophe n'est cité, aucune pensée fondatrice n'est convoquée pour donner quelque plus large vision d'ensemble. Un sociologue comme Pierre Bourdieu, par exemple, se référait de manière centrale à Kant. Emmanuel Todd évolue dans le monde clos de sa spécialité, n'en sortant, on l'a vu, que pour tirer des leçons qui auraient mérité davantage de nuances. Une certaine dialectique lui fait défaut. Mais il faut bien sûr lire son livre malgré tout passionnant, extrêmement intelligent, qui est un travail unique en ces temps de conformisme idéologique. La gravité de la situation nous y invite plus que jamais.

Emmanuel Todd, Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse. Éd. du Seuil, 18 €.

13:06 Publié dans Livre | Tags : emmanuel todd, qui est charlie ?, anthropologie, éric zemmour, charlie hebdo, sociologie, structures familiales, religion, manuel valls, europe, manifestation du 11 janvier, françois hollande, angela merkel, david cameron, jean-claude juncker, attentats du 7 janvier, hystérie collective, socialisme, catholicisme, mentalités, angoisse, nihilisme, maastricht, christianisme, islam, blasphème, banlieues, antisémitisme, jean baudrillard, pierre bourdieu, kant, philosophie, conformisme idéologique | Lien permanent | Commentaires (0)

26/04/2015

Le rien final : "Persona" de Bergman

J'avais déjà vu à plusieurs reprises Persona (1966) de Bergman, mais, je crois, jamais sur grand écran. Autant dire que je n'avais jamais réellement vu ce chef-d'œuvre, et je m'en suis bien aperçu l'autre soir lors d'une séance au cinéma. J'ai enfin pu redécouvrir littéralement un film que je croyais connaître, mais tel enfin que le réalisateur l'avait véritablement conçu. Et ce fut incontestablement l'occasion pour moi de recevoir Persona d'une manière toute nouvelle, de me rendre compte avant tout de l'extrême richesse de son propos, dont aucun résumé ne saurait donner une idée juste. Rentré chez moi, après la séance, j'ai voulu lire le scénario qu'avait écrit au préalable le réalisateur. J'ai pu constater qu'entre ce texte initial, rédigé en quelques semaines alors que Bergman se trouvait à l'hôpital, et ce qui fut tourné par la suite, il existe de notables différences. Bergman a de fait laissé une grande part d'improvisation à lui-même et à son équipe. Jean-Luc Godard notait la remarque suivante, dans un article consacré au cinéaste suédois, en en faisant l'exact opposé d'un Visconti : "Ce qui est difficile, au contraire, c'est d'avancer en terre inconnue, de reconnaître le danger, de prendre des risques." (Cahiers du cinéma, juillet 1958) Godard a parfaitement pressenti l'essence du cinéma de Bergman, dans lequel un véritable enjeu se fait jour, un enjeu humain et universel.

À contempler sur le grand écran les relations en huis clos qui rapprochent, puis opposent les deux héroïnes, j'ai mieux compris l'intimité charnelle qui les unissait, bien au-delà d'une ressemblance physique qui reste secondaire. Alma, l'infirmière, est un personnage plus sincère, plus honnête, moins rouée, dirais-je, que l'actrice, Elisabet Vogler, plongée quant à elle dans le mutisme absolu. Cette dernière traverse une crise réelle, où elle n'est plus capable d'aimer, ni son métier, qui lui donne le fou rire, ni sa famille (en particulier son fils). De façon hypocrite, avec le cynisme qu'entraîne parfois l'amertume, elle méprise Alma. Alma qui parle beaucoup, qui croit encore en la vie, avec simplicité et générosité, mais aussi, déjà, avec une pointe de fatalisme. Elle ressemble à d'autres personnages de Bergman, qui sont souvent ses porte-parole. Alma est évidemment assez intelligente pour comprendre que l'actrice se sert d'elle. Pourtant, elle ira jusqu'au bout de sa tâche, sans reculer, en faisant sortir de sa propre voix les paroles qu'Elisabet Vogler retient au tréfonds de son âme, secret indicible dont elle a honte. Alma "accouche" celle qui a choisi le silence (c'est la fameuse scène de la maternité, répétée deux fois) au péril de se diluer dans la personnalité même d'Elisabet.

De retour à l'hôpital, Alma a endossé à nouveau son uniforme d'infirmière. Elle est plus calme, la crise est passée. Elle se penche vers Elisabet, à moitié endormie, assommée par les calmants, la relève doucement et essaie de lui faire dire un mot : le mot "rien". Elisabet le murmurera avant de se rendormir, pour longtemps.

Illustration : photo tirée de Persona, Bibi Andersson dans le personnage d'Alma.

14:41 Publié dans Film | Tags : persona, ingmar bergman, cinéma, jean-luc godard, visconti, cahiers du cinéma, mutisme, silence, parole, rien, bibi andersson, liv ullman | Lien permanent | Commentaires (0)

11/04/2015

Leopardi, un effondrement

En me rendant au cinéma pour assister à une séance de Leopardi, le nouveau film de Mario Martone, je me demandais déjà comment y serait traitée la poésie. Illustrer la vie de Leopardi en images reste a priori une gageure, car il faut pour cela aller puiser son propos dans ce qu'un être humain, qui plus est un poète de part en part, a de plus secret. À voir ce film, on se dit que le pari n'a pas été vraiment gagné. Tout le début, qui n'en finit pas, se déroule dans la maison paternelle, où Leopardi reçoit certes une solide éducation, entouré des bibliothèques et du silence qui favorisent l'étude. Cet univers clos, cependant, lui devient vite une prison, avant qu'il ne réussisse à s'en échapper. Commence alors une errance de Florence à Rome, de Rome à Naples, que le film de Martone nous montre dans ses mille détails quotidiens, autour d'un Leopardi de plus en plus malade, infirme, sans le sou, et surtout plus ou moins rejeté par la société de son temps. Les lettrés italiens, qu'il côtoie, trouvent sa poésie trop pessimiste, trop sombre. Le réalisateur reconstitue de façon très intéressante tout cet environnement, mais, et c'est le principal reproche que je ferai à son film, ne nous fait jamais entrer, ou quasiment, dans la poésie même de Leopardi. Quelques extraits, bien sûr, sont lus en voix "off", mais c'est tout. Sa philosophie elle-même, si importante pour comprendre l'homme, n'est évoquée que très indirectement. Il nous faut par contre subir longuement le spectacle de la lente désagrégation de son existence. C'est sans nul doute, je dois l'admettre, un numéro d'acteur assez exceptionnel (Elio Germano réussit à incarner un Leopardi plus vrai que l'original). Mais sur ce qui faisait l'essentiel de sa personnalité, son génie unique de poète, sa pensée profonde, le spectateur restera complètement sur sa faim. Malgré quelques scènes avant-gardistes, le cinéma de Mario Martone semble bien timide, et en réalité ne va jamais au-delà des limites traditionnelles imparties aux biopics modernes. Il en aurait eu incontestablement les moyens, et peut-être l'envie, mais il s'est arrêté avant de franchir le pas, — avant d'accomplir peut-être un exploit qui aurait tiré son film vers autre chose. C'eût été l'occasion rêvée ; mais le cinéma contemporain, on ne le sait que trop, paralyse les metteurs en scène un peu créatifs. Ceux-ci sont, de manière systématique, coupés dans leur élan par des producteurs et des distributeurs qui n'ont en vue que la réussite commerciale d'une œuvre. Le pire, avec ce Leopardi, est donc, comme je le disais, qu'en chemin on a oublié la poésie, c'est-à-dire l'art. Le petit pantin bossu et désarticulé, que nous voyons s'agiter en vain sur l'estrade deux heures de temps, ne nous mènera pas au seuil de sa propre création littéraire. — Pour cela, il faudra nous replonger dans le vaste corpus que constituent ses œuvres complètes, qui seules gardent authentiquement, même dans leur traduction française, l'émotion poétique originelle de celui qui est considéré désormais, après Dante, comme le plus grand poète que l'Italie ait donné au monde.

Illustration : photographie de Leopardi

12:00 Publié dans Film | Tags : leopardi, leopardi il giovane favoloso, mario martone, elio germano, poésie, silence, florence, rome, naples, maladie, pessimisme, effondrement, biopic, dante, italie | Lien permanent | Commentaires (0)

30/03/2015

La bouche : le vide, la lumière

Au début du livre de l'Exode, Yahvé dit à Moïse ces mots : "Et moi je serai avec ta bouche, et je t'instruirai de ce que tu diras." La bouche, dans la tradition, est ce qui manifeste le sujet même, son surgissement entre le corps et l'âme (pour reprendre la formule de Jean-Luc Nancy). De la bouche sort la parole, comme de la vulve l'enfant qui naît. Le Logos créateur s'extirpe du gouffre et de l'abîme, du vide silencieux de la bouche, pour devenir infini.

Paul Celan, dans son recueil Grille de Parole, revient à plusieurs reprises sur l'ampleur du vocable, pris dans une dimension aiguë : "Les bouches / seules, / sont à l'abri. Vous / qui sombrez, entendez-nous / aussi." On peut recevoir ceci comme un requiem adressé à ceux qui sont morts assassinés, et qui serait prononcé par ceux qui ont survécu, mais qui bientôt disparaîtront également. La plaie toujours demeure, semble nous dire Celan, qui rapproche la bouche de l'œil : "... une / feuille-fruit, de la taille d'un œil, profondément / entaillée ; elle / suinte, ne veut pas / cicatriser." Pourtant, au centre du recueil, Celan invoque la "lumière" (certes a minima), "filet de neige" qui reste dans la mémoire, et dont le poème suivant, "Une main", donne peut-être la clef : "Une main, que je baisais, / fait la lumière pour les bouches (leuchtet den Mündern)." Bien sûr, les poèmes ne sont jamais créés pour être "expliqués". C'est pourquoi ils vont parfois au-delà d'eux-mêmes, vers la "parole", ainsi que l'écrit Celan : "Vint une parole, vint, / Vint à travers la nuit / voulut luire, voulut luire (Kam ein Wort, kam, / kam durch die Nacht, / wollt leuchten, wollt leuchten)."

Tout juste après la mort de Heidegger, certains témoins, qui purent visiter sa chambre, rapportèrent que, parmi les livres placés sur la table de chevet, se trouvait un recueil de poèmes de Paul Celan. Lorsqu'on sait le malentendu profond qui régna entre les deux hommes, je ne peux m'empêcher de tenir ce fait pour particulièrement significatif. Quel plus bel hommage rendu par la philosophie à la pensée, en effet ?

Illustration : image tirée du film Le Cuirassé Potemkine (1925) de Sergeï Eisenstein. Cette photo du gros plan de la nurse hurlante abattue par la garde tsariste a été retrouvée parmi les documents de travail du peintre anglais Francis Bacon dans son atelier.

Paul Celan, Grille de Parole. Traduit par Martine Broda. Bilingue. Éd. Christian Bourgois, 1991. Disponible en poche, coll. "Points".

16:51 Publié dans Poésie | Tags : bouche, vide, lumière, livre de l'exode, moïse, logos, jean-luc nancy, paul celan, grille de parole, heidegger, francis bacon, martine broda | Lien permanent | Commentaires (0)

19/03/2015

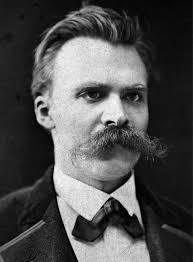

Nietzsche, Heidegger et le nihilisme

Heidegger estimait que c'était avec Nietzsche que se clôturait l'histoire de la métaphysique, dont Platon avait ouvert le cours. Nietzsche a établi en effet la remise en cause des "valeurs", sur lesquelles était fondée la civilisation occidentale. "La mort de Dieu" résume ce tournant. Heidegger le met aussitôt en relation avec un autre concept nietzschéen, "la volonté de puissance", qui lui semble adéquat pour créer des valeurs nouvelles à partir du champ de ruines. On perçoit évidemment ici le danger, en quelque sorte l'arbitraire, qui peut en résulter. La pensée de Nietzsche recélait des virtualités, dont lui-même aurait certainement été effrayé s'il avait pu savoir que par la suite elles seraient "récupérées" de la sorte. Heidegger a cru que l'avènement du nazisme était propice au règne de "valeurs" à réinventer, et que celles-ci allaient éclore sur les terres fumantes de nihilisme du IIIe Reich. Heidegger écrivait par exemple dans son cours sur Nietzsche du semestre 1941-1942 : "il faut que toute participation humaine à l'accomplissement du nouvel ordre porte en soi l'insigne de la totalité" [souligné par moi]. Heidegger mène très loin les idées de Nietzsche, profitant de leur nature antidémocratique. L'histoire devait cependant donner tort à Heidegger et à son exploitation philosophique du "nihilisme extrême". Il n'en reste pas moins que l'ordre démocratique qui s'installa après la guerre ne résolut pas entièrement la question ; et qu'il la laissa même en plan, dans une sorte d'ambiguïté fondamentale, qui fit que le nihilisme put encore avoir de beaux jours devant lui. Je préfère sans doute cette tranquillité imparfaite, toute nihiliste soit-elle. Elle n'interdit pas par exemple, quant à elle, le retour à quelques traditions anciennes, pour tenter d'apporter des réponses pacifiques au malaise qui continue. Le nihilisme n'a pas été qu'une crise passagère, la métaphysique elle-même en a été affectée, comme ont su le reconnaître Nietzsche, et Heidegger à sa suite. Mais le diagnostic seul était bon ; il reste toujours à l'homme la tâche si périlleuse de trouver les remèdes appropriés à ce mal profond, qui ne cesse pas. Enjeu très incertain, comme je le pense, face au monde moderne.

Illustration : photographie de Nietzsche

11:46 Publié dans Philosophie | Tags : nietzsche, heidegger, platon, la mort de dieu, histoire, valeurs, civilisation occidentale, nihilisme, nazisme, troisième reich, démocratie, nihilisme extrême, traditions, métaphysique, monde moderne | Lien permanent | Commentaires (0)

04/03/2015

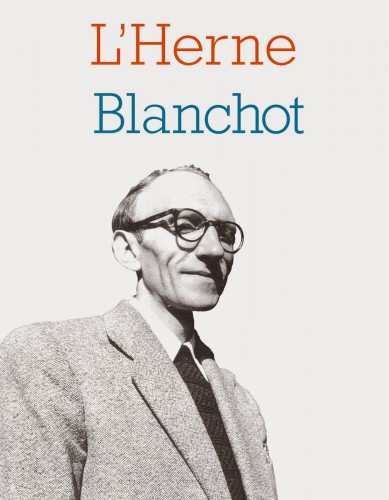

La politique de Maurice Blanchot

À force de mystère, l'engagement politique de Maurice Blanchot était devenu indéchiffrable. On savait juste au départ qu'il avait écrit, avant guerre, dans des journaux d'extrême droite ; on l'oubliait un peu trop facilement. Son engagement d'extrême gauche, à partir de 1958, semblait une garantie suffisante. Or, tout cela a commencé à devenir plus clair depuis quelques années, et surtout à faire tomber la statue de son piédestal. Le livre de Michel Surya, qui vient de paraître, L'autre Blanchot, le montre très bien. Il arrive à point nommé, mieux vaut tard que jamais, pour dresser un portrait politique sans concession de l'écrivain, non seulement en précisant la teneur de cet engagement d'extrême droite jusqu'au début des années 1940, mais en revenant sur ce qui est mieux connu, la période d'extrême gauche, à partir du retour de De Gaulle au pouvoir. La charge de Michel Surya envers Blanchot est peut-être sévère, mais elle permet sans nul doute de sortir d'une ambiguïté qui faussait notre lecture de ses œuvres.

Dans sa revue Lignes, numéro 43, Michel Surya avait publié déjà la partie de cet ouvrage concernant l'extrême droite. Ce qu'il est important de noter ici, c'est l'antisémitisme alors effectif de Blanchot, et donc, de sa part, un engagement politique malheureusement sans circonstances atténuantes. Surya interroge les textes que Blanchot écrivit par la suite, dans lesquels celui-ci cherchera en quelque sorte à se disculper, et notamment la lettre à Roger Laporte de 1984. Blanchot y tient un double langage, quand il ne ment tout simplement pas, essaie d'esquiver la question à force de ruse (à la manière de Paulhan), mais fait montre en réalité d'une grande naïveté. "Le langage qui sera le sien plus tard, comme l'écrit Michel Surya, si conséquent qu'il soit devenu, se tenant à la conséquence à laquelle c'est tout langage qui doit se tenir pour ne pas démériter, encore moins trahir, continuera néanmoins de dérober qu'il l'aura tout un temps travesti et détourné."

Ce qui m'a le plus intéressé dans L'autre Blanchot, c'est ce que Surya, sans moins d'inflexibilité, nous dit de la suite, la période d'après-guerre. On considérait que Blanchot s'était finalement racheté, en passant en quelque sorte dans le camp adverse. Mais là encore, donc, Surya interprète cette "transformation des convictions" de manière négative. Au risque de forcer le trait ? Il donne néanmoins des arguments serrés pour étayer son interprétation. Blanchot aurait selon lui conservé en réalité le même discours, mais en en inversant les concepts. Surya souligne d'ailleurs que, dans le "communisme" revendiqué alors par Blanchot, beaucoup de confusion demeurait, de même que dans son idée de "révolution", élaborée à l'occasion des événements de Mai 68. Indéniablement, se fait jour alors une sorte de nihilisme sous-jacent, qui ne dit jamais son nom, mais qu'on peut conclure d'une injonction ultime comme "plus de livre !" ; "suicide passionné de la pensée", commente Surya.

Il y aurait enfin une troisième période, au cours de laquelle Blanchot se retire dans une "solitude essentielle". Désormais, ses seules interventions politiques seront suscitées de l'extérieur. Elles resteront rares, mais de ce fait d'autant plus solennelles. Ici à nouveau, Surya se fait fort critique, se demandant de quoi il s'agit désormais : "passage", encore une fois, "transformation", ou, peut-être, "conversion" ? Conversion au judaïsme, portée par son amitié de longue date avec Levinas ? Surya explique que dans ce cas "le judaïsme constituerait cette affirmation ultime que le communisme ne constitue plus". En somme, la politique, si indissociable du travail de la pensée chez Blanchot, ferait place à l'éthique. Sommes-nous là en présence d'un nouveau tour de "prestidigitation", comme l'affirme Surya, ou au contraire d'un sentiment des plus sincères, qui porte alors Blanchot vers le "dénuement" de la religion ?

Je crois qu'il serait quand même injuste de faire à Blanchot un tel procès d'intention. Je relisais cette semaine le très beau texte que Blanchot consacra à la philosophie de Levinas, texte intitulé "Notre compagne clandestine" (repris dans le Cahier de l'Herne paru en septembre dernier). Si Michel Surya avait commencé à instiller quelque doute en moi sur un écrivain que pourtant j'ai beaucoup lu, la relecture de cet article m'a remis dans une perspective d'admiration absolue. Admiration pour la forme et le fond, dirais-je brièvement. Michel Surya, à force d'interprétations corrosives, et c'est là paradoxalement le très grand mérite de son essai, nous fait entrevoir par contrecoup le vrai visage d'un auteur invisible, secret par nécessité, difficile à cerner. Que cet auteur ait eu à combattre à différents moments l'impasse de sa propre vie, au milieu des péripéties dramatiques de l'histoire, quoi de plus simple ? Qu'il ait trébuché plusieurs fois, comment ne pas l'admettre ? Sa littérature cependant, elle, reste. Elle est la réponse à tout ce qu'on continuera de lui reprocher — comme Michel Surya a lui-même l'honnêteté de l'admettre quand il parle par exemple du "long, lancinant, angoissant memento mori du Pas au-delà et de L'Écriture du désastre, très pur, très beau". L'autre Blanchot est de fait une inestimable tentative, par le biais de la critique, d'approcher une œuvre essentielle, qui ne nous a pas encore livré, loin de là, sa clef définitive.

Michel Surya, L'autre Blanchot. L'écriture de jour, l'écriture de nuit. Éd. Gallimard, coll. "Tel" (inédit). 7,90 €.

13:40 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, extrême droite, extrême gauche, michel surya, l'autre blanchot, de gaulle, roger laporte, revue lignes, jean paulhan, communisme, mai 68, nihilisme, suicide, solitude essentielle, conversion, emmanuel levinas, religion, l'écriture du désastre, le pas au-delà, memento mori | Lien permanent | Commentaires (0)

22/02/2015

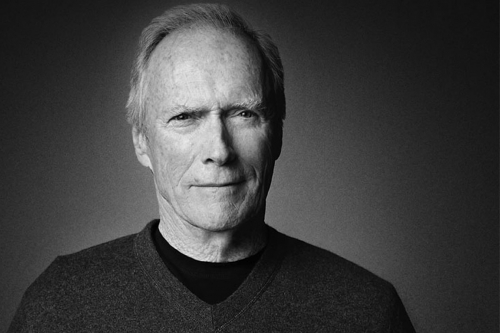

Clint Eastwood, une ardeur patriotique

Clint Eastwood fait déjà partie des classiques, après une longue carrière d'acteur et de réalisateur. Son inspiration de cinéaste a fluctué au gré des sujets, variés et inégaux. Si Gran Torino ou Million Dollars Baby étaient d'indéniables chefs-d'œuvre, d'autres films nous ont laissés perplexes. Avec le dernier en date, American Sniper, qui fait un tabac au box-office, la perplexité est majeure. L'histoire avait pourtant de quoi inspirer Eastwood : la vie d'un tireur d'élite de la marine de guerre américaine (SEAL) au cours de ses différentes missions en pleine guerre d'Irak, et le choc post-traumatique quand il revient chez lui, après avoir établi un record de cibles tuées (160 officiellement), parmi lesquelles des femmes et des enfants. Le film nous montre les opérations sur le terrain avec, il est vrai, un beau réalisme, ainsi que le "travail" de précision du sniper, un Américain du Texas nommé Chris Kyle, qui a réellement existé, interprété magnifiquement par l'acteur Bradley Cooper, qui insuffle au caractère de son personnage une sorte d'ambiguïté proche de la folie. Chris Kyle deviendra vite une "Légende", parmi ses frères d'armes, mais aussi chez l'ennemi arabe. Sa tête sera mise à prix 80.000 $. Face à ce cas d'école assez impressionnant, Clint Eastwood aurait pu choisir de poser des questions pertinentes, par exemple sur le bien-fondé de l'engagement des Américains en Irak. Mais jamais, semble-t-il, le moindre doute n'est instillé sur ce conflit absurde. Quand il filme Chris Kyle, au tout début, qui s'apprête à abattre un enfant et sa mère, c'est d'une manière qui tend à justifier cet acte horrible, et peut-être nécessaire, mais en en gommant la violence. Bien sûr, ce "droit de tuer" quasi absolu aura des conséquences désastreuses sur le psychisme de Chris Kyle, mais le film ne s'interroge pas vraiment sur leur cause. Eastwood montre par ailleurs des soldats revenus du front, qui ont été gravement blessés au combat, mais il le fait en cherchant toujours, là aussi, le point de vue qui va diluer la tragédie. American Sniper est ainsi surtout un long chant patriotique à la gloire de l'Amérique, de ses guerres et de ses héros disparus. Le scénario y reste, pour atteindre ce but, extrêmement basique, et même lassant. Défendre l'Amérique est la seule idée, en somme, qui guide le cinéaste, républicain revendiqué sur le plan politique, comme s'il produisait avec ce film un clip militariste que tout le monde serait à même de comprendre, — surtout les jeunes pour qu'ils n'hésitent pas à s'engager. De pensée, point, malheureusement. Un peu comme cette Bible qu'enfant Chris Kyle dérobera pendant un service religieux, et qu'il emmènera partout avec lui, en Irak et ailleurs, mais sans que jamais au grand jamais, comme il est souligné dans une scène, il ne l'ouvre.

11:07 Publié dans Film | Tags : clint eastwood, gran torino, million dollars baby, american sniper, seal, texas, chris kyle, bradley cooper, folie, irak, guerre d'irak, violence, patriotisme, amérique, tragédie, guerre, clip militariste, la bible | Lien permanent | Commentaires (1)

07/02/2015

Forqueray sous les doigts de Gustav Leonhardt

La revue Diapason a ce mois-ci l'excellente idée de nous offrir le dernier enregistrement du claveciniste Gustav Leonhardt, disparu en 2012, qu'il avait consacré à Forqueray. Cet album était paru en 2005, mais de manière confidentielle chez EMR, label russe très mal distribué. Rares étaient les amateurs qui avaient pu se le procurer. Leonhardt y jouait un instrument Hemsch de 1751, clavecin exceptionnel de facture française, qui se trouve actuellement en Belgique, au château de Flawinne. Le résultat est somptueux, et a produit sur moi la même révélation que lorsque j'avais entendu pour la première fois le même Leonhardt dans les sonates de Scarlatti.

Il faut savoir qu'il y eut deux Forqueray, le père (Antoine, 1671-1745) et le fils (Jean-Baptiste, 1699-1782). Les pièces que nous écoutons là furent écrites par le père pour la viole de gambe. Les transcriptions pour le clavecin effectuées par le fils leur permirent de trouver un public d'amateurs enthousiastes, malgré leur relative difficulté. Forqueray le père, à la viole, avait la réputation de "jouer comme un Diable", allusion à sa redoutable virtuosité.

A travers ces délicats morceaux de musique, c'est tout un monde qui réapparaît. Ce temps était béni pour les arts — Antoine Forqueray fut nommé dès 1689 "Ordinaire de la Musique de la Chambre du Roi". C'est peut-être Rousseau qui, dans un passage de La Nouvelle Héloïse, exprime le mieux cette douceur, ces instants de poésie et de sensibilité qui ne reviendront jamais : "Tu chantais avec assez de négligence ; je n'en faisais pas de même ; et, comme j'avais une main appuyée sur le clavecin, au moment le plus pathétique et où j'étais moi-même émue, il appliqua sur cette main un baiser que je sentis sur mon cœur."

Diapason n° 632, février 2015 (7,50 €). Le CD est vendu à l'intérieur de la revue.

Illustration : Jean-Baptiste Forqueray

11:52 Publié dans Musique | Tags : antoine forqueray, jean-baptiste forqueray, gustav leonhardt, clavecin, revue diapason, clavecin hemsch, château de flawinne, sonates de scarlatti, amateurs, virtuosité, ordinaire de la musique de la chambre du roi, rousseau, la nouvelle héloïse | Lien permanent | Commentaires (0)

30/01/2015

L'Etat, le terrorisme et la démocratie

Dans des réflexions que j'ai pu lire dans les journaux ou sur des blogs, à propos des événements terroristes de ce mois de janvier en France, il m' a semblé voir apparaître un sentiment de grande ambiguïté et de trouble vis-à-vis du rôle même de l'État. D'une part, les citoyens ont ressenti assez justement l'atteinte portée symboliquement à l'unité nationale, mais d'autre part ils ont accueilli le rôle que se sont octroyé leurs représentants politiques avec la plus grande réserve, en les voyant se jeter sur ce prétexte tragique pour renforcer tout un arsenal de lois répressives. A tel point, dans ce contexte, que la fameuse loi Macron, discutée au Parlement, a dû être amputée de dispositions particulièrement liberticides, qui faisaient scandale dans les gazettes et les écoles de journalisme.

Je me demandais ces jours-ci ce qu'un penseur comme Guy Debord aurait dit du terrorisme islamiste contemporain. Relisant certains passages de ses livres, je vérifiais qu'il n'aurait pas eu à ajouter grand-chose à ce qu'il avait écrit, par exemple en 1988 dans ses Commentaires sur la Société du Spectacle. Je vais vous citer le passage, mais en précisant tout de suite qu'il ne faut pas interpréter le propos de Debord comme une énième répétition de la théorie du complot. Il n'aurait évidemment jamais prétendu que c'est l'État qui a organisé le massacre parisien du début janvier. Sa pensée est beaucoup plus fine, et trouve d'ailleurs un écho insolite parmi beaucoup de commentateurs actuels (par exemple sur le site Mediapart). Voici le passage en question :

"Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son incroyable ennemi, le terrorisme. Elle veut, en effet, être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats [souligné par Debord]. L'histoire du terrorisme est écrite par l' État ; elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique." (Chapitre IX)

Dans un même mouvement, c'était la question centrale de la démocratie qui se trouvait ainsi posée, et je crois que c'est encore ainsi qu'elle se pose aujourd'hui, comme une éternelle quadrature du cercle, si souvent pour le malheur des populations. Debord devait constater à ce sujet, dans un livre de 1993, sans du reste beaucoup s'étendre sur une question qui lui semblait désormais assez vaine : "Tocqueville ne garantissait pas, de son vivant, que la liberté aurait réellement sa place dans les futures sociétés libérales." L'assertion était hélas sans réplique ; avait-il tort en cela ?

Quand il m'arrive parfois — à vrai dire assez rarement — de parler à des jeunes de la pensée de Debord, et même de celle de Baudrillard (qui lui doit tant), je rencontre chez mes interlocuteurs une sorte d'indifférence latente. Le seul résultat que j'en retire, est qu'ils me prennent pour un vieux réactionnaire de droite, nostalgique d'un passé révolu. Telle est donc la postérité de cette pensée situationniste, jadis fleuron de l'avant-garde et de la pensée d'extrême gauche. Elle a changé de lieu.

Illustration : image du film de Debord, In girum imus nocte et consumimur igni (1978)

11:22 Publié dans Actualité | Tags : l'état, terrorisme, démocratie, unité nationale, loi macron, répression, guy debord, islamisme, commentaires sur la société du spectacle, théorie du complot, site mediapart, tocqueville, sociétés libérales, baudrillard, in girum imus nocte et consumimur igni | Lien permanent | Commentaires (2)

19/01/2015

Michel Houellebecq entre suicide et utopie

J'avais brièvement quitté la France, et je suis rentré la semaine où est sorti le nouveau roman de Michel Houellebecq, Soumission. Le jour même a eu lieu l'attentat contre Charlie Hebdo. Un livre et une action terroriste, il n'en fallait pas moins pour que je ne reconnaisse plus le pays dans lequel je vivais. Ainsi marche l'actualité : elle transforme de manière fulgurante un quotidien ouaté, et remet en question nos modes de vie les plus familiers. En ouvrant le roman de Houellebecq, j'ai pu apprendre qu'en 2022, c'est-à-dire demain, un régime islamique allait conquérir la France.

A vrai dire, Soumission nécessite une lecture attentive. Trop de journalistes l'ont condamné, après l'avoir hâtivement feuilleté. Ce serait dommage. Prenons le héros, d'abord. Il s'appelle François et est professeur de lettres à la Sorbonne, spécialiste — comme par hasard — de Huysmans. C'est en l'occurrence un être falot, indécis, souvent tenté par le suicide. Par beaucoup de traits, il ressemble à Houellebecq lui-même. Il a beau avoir consacré sa vie à Huysmans, aucune aspiration sérieuse ne le motive, sinon d'éphémères jouissances matérielles. Il constate par exemple, en reprenant En route : "la fibre spirituelle était décidément presque inexistante en moi et c'était dommage parce que la vie monastique existait toujours, inchangée depuis des siècles". Il note même ceci, à un autre moment : "Je me laissais lentement gagner par une inaction rêveuse..." Bref, François est un faible, qui a toujours tendance à se demander, en toute circonstance, ce qu'il fait là. Ce personnage me semble assez typique d'une certaine génération actuelle, que Houellebecq décrit, comme à son habitude, avec beaucoup de persuasion. Il m'a aussi fait penser au Gilles de Drieu la Rochelle, dans le gros roman éponyme : ils sont tous deux atteints d'un même fatalisme défaitiste — sauf à la fin.

Houellebecq met en perspective avec beaucoup d'intelligence les forces qui s'affrontent. Il diagnostique ici la montée en puissance du pouvoir spirituel, propre des religions. Ainsi, il fait parler quelques représentants du courant "identitaire" de l'extrême droite catholique, mouvance moribonde qui bientôt sera balayée comme un fétu de paille. L'héritage religieux de la France ne tiendra pas ; cela s'exprime, de manière plutôt polémique, dans la bouche d'un identitaire repenti, autrefois féru de Léon Bloy : "Bloy, dit-il, c'était l'arme absolu contre le XXe siècle avec sa médiocrité, sa bêtise engagée, son humanitarisme poisseux ; contre Sartre, contre Camus, contre tous les guignols de l'engagement ; contre tous ces formalistes nauséeux aussi, le nouveau roman, toutes ces absurdités sans conséquence." Ce passage me paraît important, car il exprime au fond avant tout l'opinion de Houellebecq, qui tente par là d'expliquer le "suicide de l'Europe", et pas seulement celui de la France. D'ailleurs, les considérations sur l'Europe sont nombreuses, et traversent le roman comme autant d'irrémédiables blessures.

On a prétendu ici ou là que Soumission était un roman "islamophobe". Ce n'est guère mon avis. Il se contente de décrire une sorte d'islamisation de la France, qui arrive après une victoire aux élections, et s'impose de manière plutôt soft, en général. Certes, le narrateur fait état de quelques violences, dont il est le témoin, mais nous n'en saurons pas beaucoup plus. En fait, ce qu'on pourrait reprocher à Houellebecq, c'est peut-être son manque de réalisme dans la description d'une prise de pouvoir islamique aux répercussions trop douces sur la société. Le personnage de François se laisse facilement convaincre de se convertir à la religion musulmane ; avec, à la clef, la responsabilité de la publication des œuvres de Huysmans en Pléiade, un nouveau poste à la Sorbonne avec un gros salaire, et la possibilité de se marier à plusieurs femmes (deux ou trois très jeunes pour les plaisirs amoureux, et une plus âgée pour la cuisine). Houellebecq nous présente cette nouvelle France musulmane comme une utopie réalisée, qui va résoudre tous les problèmes, y compris économiques. Bref, le romancier nous transporte quasiment dans un nouveau chapitre inédit et moderne des Mille et une Nuits...

Nonobstant une misogynie parfois extrême (est-ce de l'humour noir ?), et des éventualités par trop fantaisistes, le roman de Houellebecq nous fait réfléchir sur notre condition actuelle. Que vaut la tradition multiséculaire que nous avons derrière nous ? Faudra-t-il, pour survivre, subir un bouleversement aussi crucial ? La guerre civile est-elle notre avenir proche ? Ironiste fatigué de ces temps troublés, Houellebecq nous livre là un tableau bizarre, souvent incongru, avec parfois cependant des éclairs de lucidité qui donnent sa valeur à cette prophétie romanesque.

Michel Houellebecq, Soumission. Éd. Flammarion. 21 €.

11:57 Publié dans Livre | Tags : suicide, utopie, michel houellebecq, soumission, charlie hebdo, terrorisme, roman, france, sorbonne, huysmans, en route, spiritualité, gilles, drieu la rochelle, fatalisme, religion, léon bloy, sartre, camus, nouveau roman, europe, islamophobie, islam, mille et une nuits, misogynie, survivre, guerre civile, prophétie | Lien permanent | Commentaires (0)

11/01/2015

Liberté

Ce qui a été si lâchement attaqué cette semaine, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, c'est la notion même de Liberté. Voilà pourquoi je ne saurais qu'être concerné par la formule "Je suis Charlie" et la grande manifestation qui aura lieu tout à l'heure à Paris. Premier principe de notre devise républicaine, acquis après une lutte multiséculaire, la liberté est un fondement de la société dans laquelle nous vivons. Les journalistes, qui ont été assassinés mercredi dans leur salle de rédaction, en sont les véritables martyrs − quel que soit le jugement qu'on pouvait porter sur leur travail. La dimension symbolique de leur mort doit nous interroger longuement et durablement. (En particulier, il ne faudrait pas que l'État s'en prévale pour instituer des lois liberticides.) Ni Mahomet, ni personne n'a été "vengé", mercredi, comme le criait l'un des terroristes après avoir abattu journalistes et policiers : au contraire, cet acte abominable a d'abord nui à la religion qu'il prétendait défendre, et aux musulmans qui vivent pacifiquement dans notre pays et s'intègrent, malgré la crise économique. Dans l'abaissement constant de la civilisation occidentale, tant de choses se sont délitées ou ont déjà disparu. La période que nous vivons est comme un crépuscule sinistre et sans espoir. Nous devons, je le crois, nous raccrocher alors aux derniers éléments fermes qui sont à notre portée. Telle est la signification pour moi de ce "Je suis Charlie".

10:15 Publié dans Actualité | Tags : je suis charlie, liberté, charlie hebdo, grande manifestation à paris, journalistes assassinés, martyrs, état, lois liberticides, mahomet, musulmans, terrorisme, religion, crise économique, abaissement de la civilisation, crépuscule sans espoir | Lien permanent | Commentaires (0)

13/12/2014

Un temps sans promesses

La fatalité de l'histoire humaine est de s'être déroulée au fil d'une incessante phase de troubles, qui s'est accélérée à l'époque moderne de manière à donner ce que l'on nomme un monde en "crise" (1). Là-dedans, l'homme a tenté, par différents moyens, de se sauvegarder, sans empêcher pour autant le pire de dominer. Et pourtant, des outils lui étaient proposés ; mais sans qu'il sache toujours les utiliser avec discernement. Le logos d'Héraclite, tel qu'on le trouve défini dans un fragment retrouvé, laisse apparaître l'aspect d'insuffisance de l'esprit humain : "Or du discours qui est celui-ci, les hommes vivent toujours loin par l'intelligence, avant d'écouter, comme après qu'ils l'ont écouté une première fois." Ce passage m'a toujours fait penser au logos de saint Jean, qui compare le Verbe à une lumière dont les hommes auraient refusé l'éclat : "Elle a été dans le monde, le monde fait par elle, et le monde ne l'a pas reconnue." Ce refus de la lumière va même, on le sait, jusqu'à la mort de Dieu, sur quoi est fondée la religion (2) – et dont Nietzsche a su si bien décrire les effets. Je lisais dernièrement un texte assez remarquable du pape Benoît XVI, La Parole de Dieu (3). Remarquable, en ce sens qu'il n'élude pas la question, évoquant le "silence" de Dieu, silence énigmatique, profondément troublant pour le croyant et pour l'incroyant : "Comme le montre la croix du Christ, écrivait le pape, Dieu parle aussi à travers son silence." C'est même, poursuit-il, "une étape décisive du parcours terrestre du Fils de Dieu, Parole incarnée." Une "étape", mais aussi une épreuve pour l'homme lui-même "qui, après avoir écouté et reconnu la Parole de Dieu, doit aussi se mesurer avec son silence", comme le dit encore Benoît XVI. Nietzsche a eu raison de diagnostiquer dans la religion chrétienne une sorte de nihilisme. Le christianisme s'est sans doute imposé parce qu'il était, malgré tout, une réaction possible à la situation de crise dont je parlais au début. Il a su s'adapter à l'absence de réponse – au silence même de Dieu.

(1) Voir Myriam Revault d'Allonnes, La Crise sans fin, Essai sur l'expérience moderne du temps. Éd. du Seuil, 2012. (2) Voir Jacques Derrida, Foi et Savoir. Éd. du Seuil, coll. "Points", 2001. (3) Benoît XVI, La Parole de Dieu. Exhortation apostolique Verbum Domini, 30 septembre 2010.

Illustration : image du film Les Communiants (1962) d'Ingmar Bergman, avec Gunnar Björnstrand.

10:50 Publié dans Philosophie | Tags : histoire, crise, myriam revault d'allonnes, logos, héraclite, fragment, saint jean, verbe, lumière, mort de dieu, nietzsche, benoît xvi, exhortation apostolique verbum domini, la parole de dieu, silence, la croix, nihilisme, christianisme, religion, jacques derrida, foi et savoir, ingmar bergman, les communiants | Lien permanent | Commentaires (0)

06/12/2014

Hors-champ métaphysique

Des proches de Maurice Blanchot, peu après sa disparition en 2003, racontaient que l'écrivain venait parfois chez eux le soir assister à des matchs de football retransmis à la télévision. Ce qui passionnait surtout Blanchot dans ce spectacle sportif était la règle du hors-jeu. Il essayait, chaque fois qu'il s'en produisait un, de constater sur l'écran l'action fautive. Or, il est difficile pour un œil non averti de détecter un hors-jeu, non seulement lorsqu'on est présent sur le terrain de football même, mais encore plus lorsqu'on se trouve devant son téléviseur, car alors le hors-jeu reste dans la plupart des cas hors du cadre, c'est-à-dire hors-champ. Je me plais à retrouver dans cette petite anecdote le Blanchot philosophe, fasciné par l'idée de l'invisible, voire de l'infini. A le lire, le déroulement des faits du monde réel échapperait en effet à toute emprise certaine, car demeurant irrévocablement éloigné dans un large hors-champ conjectural.

Illustration : image du film Blow-Up de Michelangelo Aontonioni (1966).

00:50 Publié dans Philosophie | Tags : maurice blanchot, matchs de football, télévision, hors-jeu, hors-champ, métaphysique, philosophe, invisible, infini, michelangelo antonioni, blow-up | Lien permanent | Commentaires (2)

29/11/2014

Colloque Claire de Duras à Brest

Jeudi et vendredi de cette semaine, j'ai pu assister à la Faculté des Lettres Victor-Segalen à Brest au premier colloque jamais consacré à Claire de Duras. Cette femme de lettres est née le 23 mars 1777 dans cette ville bretonne. Elle a publié un court récit, Ourika, en 1823, qui lui a valu un certain renom, alors que son salon de la rue de Varenne accueillait tout ce que son époque comptait d'esprits éminents, à commencer par Chateaubriand, l'ami incomparable qu'elle appelait "mon frère". Stendhal lui-même, pour Armance, s'inspirera d'un manuscrit resté alors inédit de Mme de Duras, Olivier, écrit en 1822, au sujet jugé scabreux, l'impuissance masculine. Tous ces romans de Claire de Duras, y compris ceux qui étaient restés au fond d'un tiroir, ont été réédités récemment, grâce à la vigilance de Marie-Bénédicte Diethelm et sous l'égide de Marc Fumaroli. La correspondance de la duchesse avec Chateaubriand devrait également voir le jour bientôt. Il est seulement dommage de noter que ses lettres avec d'autres correspondants aient été dispersées lors d'une vente. Leur publication eût à mon sens été une nécessité, la duchesse de Duras pouvant être considérée, de par son influence, comme un pilier intellectuel et politique sous la Restauration. Le colloque brestois qui s'est déroulé cette semaine a abordé de manière particulièrement remarquable tous les aspects très riches de la personnalité attachante de Claire de Duras, à l'image de ses œuvres. Outre Marie-Bénédicte Diethelm, qui nous a parlé de l'influence sur la duchesse d'Alexandre de Humboldt, des spécialistes chevronnés ont livré leurs réflexions, de grande qualité et d'une accessibilité parfaite. Lors de l'après-midi du jeudi, par exemple, Bernard Degout, par ailleurs directeur de la Maison Chateaubriand, nous a entretenus "du voyage de Mme de Duras dans le sud de la France et en Suisse" à partir de ses lettres. Il a souligné le goût de celle-ci pour l'harmonie devant les paysages, qui contrebalançait un tempérament mélancolique tenté par le suicide, mais combattu par la croyance religieuse et la pratique de la charité. La chercheuse à l'Université de Brest, Sophie Gondolle, nous a ensuite parlé de "la correspondance entre Claire de Duras et Rosalie Constant", pour insister sur la dimension intellectuelle de cette amitié tout en délicatesse, qui laissait entrevoir le caractère anxieux de la duchesse et son appréhension de la solitude. Pour sa part, l'excellent stendhalien Xavier Bourdenet a planché sur l'expérience de l'émigration qu'a vécue Claire de Duras dans sa jeunesse, et qui l'aura marquée à vie. Il note que la duchesse était plutôt une romantique, et qu'elle ne séparait jamais, dans sa manière de voir le monde, la grande histoire et les sentiments intimes, qui doivent être considérés comme complémentaires pour devenir intelligibles. J'ai également pu apprécier l'intervention de Françoise Gevrey, qui a évoqué l'influence de La Princesse de Clèves sur les romans de Mme de Duras, ainsi que l'analyse de Marie-Josette Le Han sur les "aspects de la spiritualité chez Claire de Duras". On peut constater ainsi la grande diversité des approches sur un écrivain qui a incontestablement été trop longtemps sous-estimé par la critique. Il est temps de redonner à Mme de Duras la place qu'elle mérite dans l'histoire de la littérature française — et d'insister avant tout sur l'extrême plaisir qu'on prend à la lire. Maintenant que ses livres sont à nouveau disponibles, et qu'elle devient l'objet d'études universitaires, ce serait une faute de s'en priver.

Madame de Duras, Ourika, Édouard et Olivier ou le Secret. Éd. Gallimard, coll. "Folio classique". Préface de Marc Fumaroli, édition de Marie-Bénédicte Diethelm. — Du même auteur : Mémoires de Sophie, suivi de Amélie et Pauline. Éd. Manucius. Édition établie, présentée et annotée par Marie-Bénédicte Diethelm.

12:10 Publié dans Livre | Tags : colloque claire de duras à l'ubo de brest, claire de duras, ourika, chateaubriand, stendhal, armance, olivier, marie-bénédicte diethelm, marc fumaroli, restauration, alexandre de humboldt, bernard degout, maison chateaubriand, mélancolie, suicide, religion, charité, sophie gondolle, rosalie constant, amitié, solitude, xavier bourdenet, émigration, romantisme, histoire, françoise gevrey, la princesse de clèves, marie-josette le han | Lien permanent | Commentaires (0)

22/11/2014

Raskolnikov

Dostoïevski, dans ses grands romans, n'a eu de cesse de reprendre un même personnage, pour en peindre les diverses formes. Stavroguine dans Les Démons (1871), le prince Mychkine dans L'Idiot (1868), sont par exemple les deux faces complémentaires d'un seul caractère historique bien déterminé : l'homme du XIXe, pris au piège du monde moderne, problématique que Nietzsche a su si bien éclairer en philosophie. Raskolnikov, dans Crime et châtiment, roman écrit en 1866, m'en semble être une synthèse parfaite, mélange à la fois d'orgueil et de faiblesse extrêmes qui débouche sur la folie — du moins dans un premier temps, avant la rédemption finale. On se souvient que Raskolnikov justifie son crime en invoquant Napoléon. Il voudrait démontrer, de manière pour ainsi dire expérimentale, qu'en assassinant la vieille usurière il s'est ouvert un règne de liberté et de puissance. Mais il continue cependant à vivre dans une tension permanente qui le mine. Surtout, une culpabilité obsédante a tôt fait de le rattraper. Ainsi, lors du dernier entretien avec le juge chargé d'élucider le crime, Porphiri Petrovitch, celui-ci, qui a percé à jour Raskolnikov et qui lui conseille de se dénoncer, lui lance : "Quoi donc, serait-ce une fausse honte bourgeoise qui vous retient ? C'est peut-être cette crainte en effet, sans que vous vous en doutiez, parce que vous êtes jeune. Pourtant vous ne devriez ni avoir peur, ni avoir honte de confesser le mal qui vous ronge." Paroles déterminantes, qui radiographient "le mal" tant moral que physiologique dont Raskolnikov est atteint. Voulant vivre et accomplir jusqu'au bout, presque malgré lui, les idées nouvelles de son époque, il se brise contre la réalité. Face à des enjeux similaires, le terrible Stavroguine choisissait le suicide, alors que le faible Mychkine sombrait dans la catatonie définitive : il est dévolu à Raskolnikov un destin moins rigoureux, moins sombre. Dostoïevski lui laisse un horizon possible, comme si l'espoir existait encore.

16:43 Publié dans Livre | Tags : dostoïevski, crime et chatiment, les démons, l'idiot, stavroguine, prince mychkine, raskolnikov, nietzsche, philosophie, roman, orgueil, faiblesse, crime, napoléon, liberté, puissance, culpabilité, porphiri petrovitch, mal, morale, physiologie, suicide, catatonie, espoir | Lien permanent | Commentaires (0)

12/11/2014

Un inédit de Julien Gracq

La sortie en octobre dernier aux éditions Corti d'un long roman inédit de Julien Gracq a été ressenti comme un événement. Ces Terres du couchant furent entreprises après Le Rivage des Syrtes (1951) et abandonnées en faveur de la rédaction d'Un balcon en forêt (1958). Julien Gracq n'est jamais revenu par la suite sur ce manuscrit des Terres du couchant, estimant sans doute qu'il lui manquait un tout petit quelque chose pour en permettre la publication. A lire aujourd'hui cette vaste fresque, dont l'Histoire est le centre, on ne peut néanmoins s'empêcher d'être ébloui par une prose très poétique, remplie d'images somptueuses qui évoquent tantôt l'époque cruelle des invasions, tantôt un Moyen Âge sombre et rugueux, ou encore, plus vaguement, les traces perdues d'un XVIIIe sur le point de s'éteindre. Les Terres du couchant sont comme une transition miraculeuse entre l'univers acéré et précis des Syrtes et l'atmosphère désœuvrée du Balcon. La cohérence première du livre est là, sans doute. En lisant avec délectation cet inédit, je me suis rappelé ce que Gracq écrivait dans un passage d'En lisant, en écrivant à propos du genre romanesque et de sa manière à lui, Gracq, de l'aborder et de le pratiquer. Voilà ce qu'il disait : "Presque dès que j'ai commencé à écrire, j'ai été sensible à cette particularité qu'a le roman, parmi tous les genres qu'on pratique encore, d'être un insatiable consommateur d'énergie." Et Gracq de nous citer un chapitre de Clausewitz intitulé La friction dans la guerre. On pourrait reprendre cette intéressante remarque pour Les Terre du couchant. Le périple hallucinant des principaux protagonistes les conduit en effet aux limites du royaume, dans la citadelle assiégée où ils feront la guerre et trouveront probablement une mort héroïque et absurde. Et pour nous signifier l'ampleur de ces destins égarés, la langue de Gracq déploie véritablement une palette de couleurs ahurissante, qui en viendrait presque à fatiguer l'œil. Toute cette énergie déployée, peut-être en vain, à l'image de certaines guerres dont il fut le témoin ou le contemporain, explique selon moi pourquoi Gracq a finalement renoncé à ces pages, dont la violence néanmoins nous hantera longtemps : "Quand on fermait les yeux, tout se fondait par instants dans une clameur longue, haute, rougeoyante, à la limite de l'aigu, qui semblait gicler des créneaux et des merlons comme ces peignes effilés de flammes longues que le vent souffle par les chéneaux des maisons en feu."

Julien Gracq, Les Terres du couchant. Postface de Bernhild Boie. Éd. Corti, 20 €.

12:46 Publié dans Livre | Tags : julien gracq, les terres du couchant, le rivage des syrtes, un balcon en forêt, inédit de julien gracq, fresque, histoire, moyen âge, xviiie siècle, invasions, désoeuvrement, en lisant en écrivant, clausewitz, la friction dans la guerre, guerre, citadelle assiégée, mort, énergie | Lien permanent | Commentaires (0)

04/11/2014

Refus d'agir

Je joue parfois aux échecs en ligne, c'est-à-dire contre une intelligence artificielle. Chaque fois, je suis étonné d'être confronté à un adversaire redoutable et particulièrement coriace. Lorsque je choisis le niveau le plus fort, j'ai en face de moi quelque chose de féroce et de cynique à la fois, qui ne laisse rien passer, inhumain jusqu'à me paraître monstrueux. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick avait bien montré toute cette perversité intrinsèque du robot, qui portait à un stade ultime une sorte de machiavélisme sadique. C'est d'ailleurs sans doute, dans l'avenir, ce qui nous pend magnifiquement au nez. Par esprit de contradiction, j'ai parfois tenté l'expérience suivante, lors de parties en ligne : au lieu de jouer des coups véritablement offensifs, pour tenter de gagner, je me suis contenté de faire du surplace, par exemple en avançant et reculant alternativement une pièce comme la tour ou le cavalier. Au début, cet immobilisme systématique a dérouté quelque peu l'ordinateur. Mais il a vite compris l'astuce ! Il s'est mis à redoubler d'agressivité, et m'a fait échec et mat à une vitesse fulgurante. Outre d'avoir été battu à plate couture, j'en ai tiré une leçon générale assez déprimante : dans ce monde ici-bas, tout est fait et organisé pour l'action efficace, rien pour l'abstention. C'est vrai pour la partie d'échecs programmée, ce l'est encore plus pour la vie elle-même dans sa globalité. L'inertie est hors jeu, la non-participation interdite sous peine de fin de partie instantanée. Pascal, inventeur comme on sait de la "machine arithmétique", l'avait lui-même parfaitement compris, qui écrivait par exemple dans sa Pensée n° 129 : "Notre nature est dans le mouvement ; le repos entier est la mort." Si la civilisation de l'ordinateur a réussi à s'imposer avec autant de succès parmi nous, c'est, je crois, parce que l'intelligence artificielle réalise presque parfaitement cet idéal d'élan vital qu'une nature probablement dévoyée a créé en l'homme. Le malheureux qui chercherait le repos dans la non-action apprend bien vite que, ce faisant, il se condamne hic et nunc.

16:33 Publié dans Philosophie | Tags : échecs, intelligence artificielle, 2001 l'odyssée de l'espace, stanley kubrick, robot, machiavélisme, surplace, immobilisme, ordinateur, échec et mat, action, abstention, vie, pascal, pensée n° 129, mouvement, mort, civilisation, idéal, élan vital, non-action, repos, fin de partie, machine arithmétique | Lien permanent | Commentaires (0)

28/10/2014

Aristote et la question de l'oisiveté

Il faudrait relire ce qu'écrivait le père Rapin, au XVIIe siècle, à propos de la réception en Europe de la pensée d'Aristote, son passage notamment chez les philosophes arabes, son éclosion à l'époque de saint Thomas d'Aquin parmi les savants : on aurait alors une idée assez exacte de l'importance du Stagirite à travers l'histoire comme fondement principal de la philosophie. Alors que paraissent deux recueils de ses œuvres complètes, l'un en Pléiade avec de nouvelles traductions, l'autre chez Flammarion, c'est le moment de s'interroger sur une question à mes yeux essentielle posée par Aristote dans son Éthique de Nicomaque : la question du "propre" de l'homme dans ses relations avec le désœuvrement.

Aristote se demandait, à propos du bonheur, ce qui caractérisait avant tout l'homme, et si plus particulièrement "la nature aurait fait de celui-ci un oisif ?" (Éthique de Nicomaque, I, VII, 11). Le recours au concept d'oisiveté remet les choses bien à plat, et c'est sans doute pourquoi ce passage frappe autant certains commentateurs (dont par exemple le philosophe Giorgio Agamben). On voit très bien en effet que la pensée qui se déploie ici trouve son fondement dans ce qui en manque terriblement. Le paradoxe veut que c'est pour cette raison qu'elle sera si efficace. Le désœuvrement pousse la question dans ses derniers retranchements : de cette surface indéterminée naît ce qui fait le propre de l'homme. La réponse, inscrite dans le droit fil de cette Éthique de Nicomaque, nous ramène vers "l'activité de l'âme", et sa propension au Bien et au Beau. Rappelons que le propos d'Aristote est de nous parler du bonheur. C'est un "métier" d'être heureux, une occupation constante de notre âme qui, travaillant à la Vertu, permet à l'homme désœuvré de contempler le cosmos. Il y a peut-être une réserve à apporter à ce si parfait scénario, et c'est Aristote lui-même qui l'évoque dans l'un des derniers chapitres : "Une telle existence, toutefois, pourrait être au-dessus de la condition humaine." (X, VII, 8) Ce qu'Aristote croyait encore possible, devenir des dieux, ne l'est plus, après seulement quelque deux millénaires de civilisation. L'histoire nous a montré quels périls étaient attachés à cette présomption. Le "travail" intime en vue d'une Vertu supérieure a été mis à mal par une nécessité pour l'homme de songer d'abord à survivre au rythme des révolutions dans le temps. Aujourd'hui, il est de fait presque interdit à l'être humain de prendre le loisir de penser à son âme, en tout cas de se tourner, même brièvement, vers un tel processus de désœuvrement ou d'oisiveté. Quand nous lisons désormais l'Éthique de Nicomaque, une immense nostalgie ne peut que nous saisir, et l'on se dit alors : tout aurait dû être si bien...

Parutions : Aristote, Œuvres complètes, sous la direction de Pierre Pellegrin. Éd. Flammarion, 69 €. Du même, Œuvres, sous la direction de Richard Bodéüs. Traductions nouvelles. Éd. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 61 €.

J'ai utilisé dans la note ci-dessus la traduction de l'Éthique de Nicomaque de Jean Voilquin, éd. de poche GF Flammarion.

12:02 Publié dans Philosophie | Tags : aristote, père rapin, philosophes arabes, europe, thomas d'aquin, éthique de nicomaque, désoeuvrement, oisiveté, bonheur, giorgio agamben, âme, bien, beau, vertu, cosmos, contemplation, civilisation, histoire, survivre, nostalgie, oeuvres d'aristote, pléiade gallimard, flammarion | Lien permanent | Commentaires (0)

20/10/2014

Jean-Marie Rouart mode d'emploi

Il me semble toujours avoir lu Jean-Marie Rouart (photo). D'abord parce qu'il a dirigé les suppléments littéraires du Quotidien de Paris et du Figaro, dans les années 80, à une époque où les livres étaient encore considérés comme la chose la plus sérieuse du monde. Je ne ratais jamais, le jeudi, la sortie de ces suppléments, qui réveillaient nos semaines désœuvrées. Il y avait à l'époque un bouillonnement culturel, dont on n'a plus idée aujourd'hui. Imaginez même qu'un quotidien de tendance socialiste existait alors, Le Matin, dans lequel d'ailleurs Bernard Frank écrivait son inlassable chronique, qu'il devait ensuite aller poursuivre au Monde puis au Nouvel Obs. Bref, une période enchantée pour l'amateur de littérature, avec pour maître des cérémonies Jean-Marie Rouart en personne, avant qu'il n'entre à l'Académie française.

En second lieu, je lisais évidemment la prose de Jean-Marie Rouart dans les romans et les essais qu'il prenait le temps d'écrire. Le labeur de journaliste ne l'a pas empêché de publier de nombreux volumes. Je me souviens surtout, au mitan des années 80, de la publication de Ils ont choisi la nuit, une réflexion sur les écrivains et le suicide, que j'avais particulièrement appréciée. Rouart n'hésitait pas à parler avec une sensibilité toute romantique de Drieu la Rochelle, un de mes auteurs de prédilection pendant mon adolescence. Drieu sortait à peine du purgatoire, et on n'imaginait pas qu'il serait un jour dans la Pléiade. Quant au thème du suicide, il était peut-être, du moins pour certains comme moi, une manière de s'opposer au conformisme bourgeois qui régnait. Il devenait une morale de substitution, pour remplacer les fausses valeurs d'un monde en pleine dérive.

On retrouve dans les romans de Rouart, à travers des histoires de passion amoureuse, un même désespoir romantique, qui a perduré au fil du temps. Il y a ajouté peut-être une ironie inattendue, surtout lorsqu'il en vient à parler de ses propres contradictions. C'est le cas dans le roman autobiographique qui est sorti à cette rentrée, Ne pars pas avant moi. La phrase du titre est de Jean d'Ormesson, et adressée à Jean-Marie Rouart alors que ce dernier se trouvait à l'hôpital après une crise cardiaque. En des chapitres qui surgissent au gré de la mémoire, Rouart revient sur les temps forts de sa vie : ses amours de jeunesse, ses ambitions littéraires, ses rencontres. Un sentiment d'insatisfaction le hante, il a la crainte obsédante de n'être qu'un raté, malgré les preuves nombreuses de sa réussite sociale. Rouart est un éternel Rastignac, qui ne sera jamais même rassasié par aucune convoitise satisfaite.

Je ne déteste pas cet état d'esprit, qui porte un homme vers le chemin de la perfection plutôt que vers la résignation. Parlant du poids qu'a représenté pour lui sa famille, Jean-Marie Rouart écrit ceci qui me touche, et que chacun d'entre nous, je crois, ne devrait jamais perdre de vue : "Je voulais m'approprier la vie dans toute sa variété, connaître des riches et des pauvres, des puissants et des faibles, des vainqueurs et des vaincus. Je détestais les barrières, le fil de fer barbelé, les clôtures, les ghettos." Belle profession de foi en ces temps de blocage généralisé !

Jean-Marie Rouart, Ne pars pas avant moi. Ed. Gallimard, 17,90 €.

16:26 Publié dans Livre | Tags : jean-marie rouart, ne pars pas avant moi, le quotidien de paris, le figaro, années 80, suppléments littéraires, désoeuvrement, le matin, bernard frank, le nouvel observateur, académie française, suicide, ils ont choisi la nuit, drieu la rochelle, morale, romantisme, désespoir, conformisme bourgeois, bibliothèque de la pléiade, fausses valeurs, dérive, jean d'ormesson, rastignac, perfection | Lien permanent | Commentaires (0)

08/10/2014

Le point sur Maurice Blanchot

J'ai entre les mains depuis une quinzaine de jours ce nouveau Cahier de l'Herne consacré à Maurice Blanchot. Dans leur introduction, les deux concepteurs du projet, Éric Hoppenot et Dominique Rabaté affirment : "Il est temps de lire Blanchot comme les autres grands auteurs du XXe siècle, avec rigueur philologique, avec patience mais sans complaisance ni dévotion." Remarque très importante, à mon sens, et qui dit bien la réussite de ce projet, un peu plus de dix ans après la disparition de l'auteur de L'Arrêt de mort. En quatre cents pages qui couvrent les multiples domaines qui étaient ceux de Blanchot, ce superbe Cahier rassemble des contributions souvent pointues d'auteurs très divers. Toutes les générations ont été convoquées, et Blanchot est lui-même présent avec des textes, mais aussi des lettres et des notes inédites. Il est significatif de relire par exemple ce que Jacques Derrida écrivait peu après la mort de son ami dans "Lui laisser le dernier mot". De même, de reprendre l'analyse de Lacoue-Labarthe sur L'Instant de ma mort, qui montre toute la richesse littéraire et autobiographique de cet ultime récit de Blanchot. On trouvera par ailleurs dans ce volume des exégèses écrites par des auteurs de la nouvelle génération ; il est frappant de constater comment chacun d'eux accomplit sa propre lecture personnelle de cette œuvre, solitairement. C'est le cas du romancier Tanguy Viel, qui nous offre ainsi une méditation très intime à partir de sa longue fréquentation de Blanchot. Une partie du Cahier, on pouvait s'y attendre, est consacrée à la philosophie, "notre compagne clandestine" comme la nommait Blanchot. "L'originalité profonde de l'œuvre, soulignent Hoppenot et Rabaté, tient aussi à cet équilibre instable, à la confrontation inlassable avec le projet même de toute philosophie, à ses ruses pour sortir de la dialectique, selon des modes de voisinage et de rapprochement qu'il faut regarder de près." Là également, l'héritage est considérable et particulièrement en phase avec l'époque que nous traversons. Le plus grand mérite de ce Cahier de l'Herne est certes de faire le point aujourd'hui sur Blanchot, mais également d'ouvrir des perspectives, — alors qu'on croyait que la pensée était morte et l'histoire finie. Non, il s'agit de rester éveillé à ce qui se donne à nous, qui continue en dépit de tout à se donner à nous. Et pour espérer encore y arriver, alors que les chemins se perdent, l'œuvre de Blanchot conserve incontestablement un rôle déterminant à jouer.

Cahier de l'Herne Maurice Blanchot, sous la direction d'Éric Hoppenot et Dominique Rabaté. 2014, 39 €.

A signaler, le numéro 43 de la revue Lignes, dirigée par Michel Surya, sous le titre "Les politiques de Maurice Blanchot, 1930-1933" (mars 2014, 22 €). Intéressant ensemble de textes, qui essaient de mettre au jour l'engagement politique d'extrême droite de Blanchot avant guerre, sans concession et loin de toute idéalisation. Cela nous donne paradoxalement un Blanchot plus proche, moins mystérieux. L'œuvre y gagne en clarté, et l'homme nous paraît plus humain, malgré tout...

Je signale pour finir la parution annuelle en ligne du numéro 4 de la revue en langue espagnole Revista Neutral, entièrement dévolue à Blanchot. Pour aller sur ce site directement, vous pouvez cliquer ici en haut à droite sur Revista Neutral.

12:33 Publié dans Livre | Tags : maurice blanchot, cahier de l'herne, éric hoppenot, dominique rabaté, l'arrêt de mort, lettres, notes inédites, jacques derrida, philippe lacoue-labarthe, l'instant de ma mort, récit, tanguy viel, philosophie, héritage, perspectives, pensée, fin de l'histoire, rester éveillé, chemins, revue lignes, michel surya, revista neutral | Lien permanent | Commentaires (0)