29/09/2014

L'antisémitisme de Heidegger ?

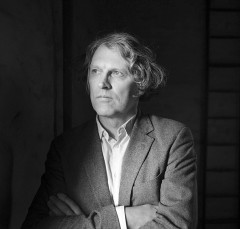

Que Heidegger ait été nazi, c'est ce qui avait été confirmé en 1987 par Victor Farias dans son ouvrage retentissant Heidegger et le nazisme. Un doute subsistait néanmoins quant à la profondeur de cet engagement du philosophe, et de ses véritables conséquences sur sa philosophie. Certains dès lors ont rejeté Heidegger, comme d'autres ont voulu l'absoudre — ces derniers affirmant qu'il n'avait jamais été antisémite. Or, c'est exactement ce que vient contredire la parution en Allemagne des Cahiers noirs, dont Heidegger avait décidé la publication posthume, et qui comportent certains passages à connotation plus qu'antisémite. L'événement est d'importance, car il pourrait de ce fait remettre complètement en cause la réception de l'œuvre de Heidegger parmi les philosophes, et en tout cas parmi ses lecteurs. Les Cahiers noirs seront bientôt publiés en français, mais déjà nous disposons du commentaire écrit par Peter Trawny (photo) à propos de cette affaire. Peter Trawny est le Directeur de l'Institut Martin Heidegger, et responsable de la publication en Allemagne des Cahiers noirs. Certains ont avancé qu'il n'allait pas, dans ce livre, jusqu'à condamner totalement Heidegger, qu'il essayait encore de le défendre en relativisant notamment la portée des fragments antisémites. Je ne suis pas de cet avis. Tout ce que cite et développe Peter Trawny est confondant, malheureusement. Il ne s'agit pas d'achever Heidegger ; mais un exposé objectif de ce qu'on trouve dans Les Cahiers noirs indique tout de suite le degré d'antisémitisme irrécupérable de sa pensée, qui en restera désormais marquée de manière indélébile. La philosophie de Heidegger s'inscrit à plein dans une certaine idéologie conservatrice de son époque. Elle apparaît bien comme un effort désespéré de pérenniser cette idéologie, et de lui donner des fondements tangibles. De fait, ceci n'est pas vraiment une surprise pour ceux qui ont lu attentivement l'auteur de Sein und Zeit. Tout était écrit, dans différents textes, sous le langage technique de la philosophie, qu'il suffisait de décrypter. N'est-ce pas à quoi avait procédé un Jacques Derrida, par exemple, qui en 1987 avait fait paraître un livre majeur sur Heidegger, De l'esprit, sous-titré de manière fort significative : "Heidegger et la question" ? Je dirai pour conclure qu'on lira encore Heidegger dans l'avenir. Il fut, il reste toujours un "grand" philosophe. Mais sa pensée ne pourra plus être désormais pour quiconque une pierre de touche. C'est une pensée contaminée, qui accompagne l'écroulement d'un monde. Et ainsi que l'écrivait, à propos du concept d'esprit, non sans l'ambiguïté requise, Jacques Derrida dans le même livre, parlant de ce Heidegger-là : "Ce qu'il a fait ou écrit, lui, est-ce pire ? Où est le pire ? voilà peut-être la question de l'esprit."

Peter Trawny, Heidegger et l'antisémitisme. Sur les "Cahiers noirs". Traduit de l'allemand par Julia Christ et Jean-Claude Monod. Ed. du Seuil, 2014.

Jacques Derrida, De l'esprit. Heidegger et la question. Ed. Galilée, 1987.

11:33 Publié dans Philosophie | Tags : heidegger, peter trawny, heidegger et l'antisémitisme, les cahiers noirs, philosophie, antisémitisme, sein und zeit, jacques derrida, de l'esprit, heidegger et la question | Lien permanent | Commentaires (0)

20/09/2014

Heure de lecture

Probablement ne devrait-on pas lire les mêmes livres selon l'heure de la journée. Il y a par exemple une lecture du matin et une du soir, elles sont différentes. Si vous êtes comme moi, La Nouvelle Héloïse vous fera passer un charmant moment le matin, peu après le réveil. On a alors besoin, je crois, de douceur, et en tout cas d'une prose qui se déguste avec facilité et qui mette de bonne humeur. Le soir, il en va autrement, il nous faut davantage de viande faisandée pour combler l'appétit. Notre sensibilité est émoussée par les sensations de la journée, et si l'esprit n'est pas piqué par certaines épices, ce n'est pas la peine d'insister. Certes, cela reste au gré de chacun, mais voilà ce que ma propre expérience de lecteur m'a appris. J'encadre mon activité journalière souvent restreinte par ces deux moments studieux, abordés un peu comme le font les Indiens en matière de musique : un raga existe chez eux pour chaque heure, et l'oreille avertie des amateurs en reconnaît avec délectation tout l'à-propos.

Illustration : dessin de Magritte

11:55 Publié dans Livre | Tags : lecture, lecteur, heure, journée, la nouvelle héloïse, matin, réveil, prose, sensibilité, musique indienne, raga, oreille, délectation, à-propos | Lien permanent | Commentaires (0)

11/09/2014

Thomas Pynchon

Un nouveau roman de Thomas Pynchon est toujours un événement. Romancier invisible des médias, citoyen à la biographie secrète, sa voix nous parvient d'une zone que nous avons du mal à déterminer. Dans le passé, de grands livres nous ont étonnés : en particulier Vente à la criée du Lot 49 (1966) et, surtout, L'Arc-en-ciel de la gravité (1973). Décryptage historique patient des signes d'un monde qui éclate en fragments, odyssée paranoïaque du postmoderne, le travail romanesque de Pynchon remet en cause le jeu des frontières acquises. Là est sa pertinente lucidité, qui le rend souvent insurpassable. Dans son dernier roman, Fonds perdus, qui paraît en cette rentrée, Pynchon aborde le temps présent, le début des années 2000, à travers d'une part le monde du Web (la bulle Internet), et d'autre part l'attentat du 11-septembre, deux séismes lourds de symptômes. Sa narration se fait pourtant légère, à l'image de sa sympathique héroïne, mère de famille new-yorkaise qui n'a pas froid aux yeux. Les personnages, souvent étranges, se multiplient, ainsi que les dialogues très enlevés, et il faut lire attentivement ce que nous raconte Pynchon pour comprendre ce qui se passe réellement dans cet univers que nous croyions nôtre, et qui nous échappe toujours, aliénés que nous sommes dans nos propres vies de consommateurs effrénés sous hypnose. Pynchon ne veut pour ainsi dire rien démontrer, là est sa grande force de moraliste. Il décrit les choses apparemment de façon tout à fait neutre, mais avec une logique particulière qui les rend susceptibles d'une interprétation, évidemment. Et comme dans la plupart de ses romans, la fin nous laisse ainsi sur une sorte d'indécision latente, un vague répit grâce auquel nous espérons peut-être reprendre souffle. Mais en vain ; nous savons qu'en dépit de cet "arrêt", la vie au dehors continue. Le roman aura été la possibilité salvatrice, vite disparue, d'une rémission, au milieu de la sauvagerie du monde.

PS. Voir l'article de Marc Weitzmann sur ce roman de Pynchon dans la revue Le Magazine littéraire de ce mois de septembre 2014 pour un éclairage qui m'a paru intéressant, au milieu du silence quasi complet de la critique.

Thomas Pynchon, Fonds perdus (Bleeding Edge). Traduit par Nicolas Richard. Editions du Seuil, "Fiction & Cie", 2014.

12:46 Publié dans Livre | Tags : thomas pynchon, vente à la criée du lot 49, l'arc-en-ciel de la gravité, décryptage, histoire, signes, fragments, paranoïa, postmoderne, roman, fonds perdus, web, internet, 11-septembre, symptômes, aliénation, new york, consommateurs, moraliste, interprétation, suspension, arrêt, rémission, monde, marc weitzmann, le magazine littéraire | Lien permanent | Commentaires (2)

02/09/2014

Résistance au langage

Barthes parlait quelque part (1), avec une sorte de désinvolture, du "malaise" qu'il ressentait devant son propre discours, comme si l'écriture le portait malgré lui au-delà de ce qu'il aurait voulu, vers l'affirmation d'une vérité ("c'est le langage qui est assertif", écrit-il). Il ressentait ici sans doute la violence du langage, dont il pensait néanmoins ne pas pouvoir sortir, ne cherchant d'ailleurs pas à s'en donner les moyens, essayant tout au plus, avec résignation, de contourner par des effets de style ce mal pour lui inhérent. Malgré cette conscience qu'il en avait, Barthes n'a jamais tenté — il n'était pas romancier, ni poète, ni philosophe — de désamorcer de l'intérieur ce terrorisme du discours. A-t-il cependant pressenti que cette tâche était accomplie par d'autres, et qu'en tout cas elle était vitale pour eux ? Et que là était peut-être un trait majeur de la critique postmoderne : se libérer enfin ?

(1) Dans Roland Barthes par Roland Barthes (Le Seuil, 1975), le fragment intitulé "Vérité et assertion".

16:49 Publié dans Philosophie | Tags : roland barthes, roland barthes par roland barthes, désinvolture, malaise, discours, écriture, vérité, langage, style, terrorisme, critique, postmoderne, liberté | Lien permanent | Commentaires (0)

23/08/2014

Le roman par lettres

Il y a dans le roman par lettres une forme de pluralité extrême, surtout lorsque c'est aussi réussi, selon moi, que dans une œuvre comme La Nouvelle Héloïse de Rousseau. Derrida faisait remarquer dans son Séminaire qu'une narration telle que Robinson Crusoé exprimait la faculté d'appropriation du sujet : Robinson veut d'abord se rendre maître de l'île sur laquelle il a échoué, puis, en relatant ses aventures par écrit, s'en rendre possesseur par l'imaginaire. Le point de vue est ici unifié, unique, sans contrepoint. A l'inverse, dans les romans par lettres, les perspectives se chevauchent, le sens n'est jamais donné une fois pour toutes. Les personnages sont comme expropriés d'eux-mêmes. C'est par exemple, dans La Nouvelle Héloïse, ce qui arrive lorsque la mère de Julie découvre la correspondance amoureuse de celle-ci. Les répercussions accidentelles de cet événement seront considérables pour les deux femmes, sans jamais pourtant être avérées à leurs yeux. Ces événements les dépassent. C'est aussi, très subtilement, inscrivant une temporalité et une mémoire dans la dramaturgie du roman, l'épisode où Julie cite à Saint-Preux le passage d'une de ses lettres plus anciennes (cf. 3ème partie, Lettre XVIII). Le récit de Rousseau joue sur la nostalgie du passé comme élément de décomposition. Le lecteur ressent cette impression d'éparpillement, d'altération dans la complexité des caractères. Nous savons que Robinson Crusoé va s'échapper de son île, mais dans La Nouvelle Héloïse nous ignorons tout du destin de Julie avant d'avoir lu la fin de l'histoire. Les multiples voix présentes dans le roman par lettres, quand le procédé du moins est poussé jusqu'au bout, c'est-à-dire orienté vers le réalisme, forment des constellations particulièrement modernes qui parlent à notre sensibilité de manière toujours plus inédite.

Illustration : gravure pour La Nouvelle Héloïse.

14:47 Publié dans Livre | Tags : rousseau, la nouvelle héloïse, pluralité, jacques derrida, séminaire, robinson crusoé, daniel defoe, île, aventures, imaginaire, roman par lettres, temporalité, mémoire, dramaturgie, roman, nostalgie, décomposition, altération, voix, réalisme, constellations | Lien permanent | Commentaires (0)

14/08/2014

Claustration

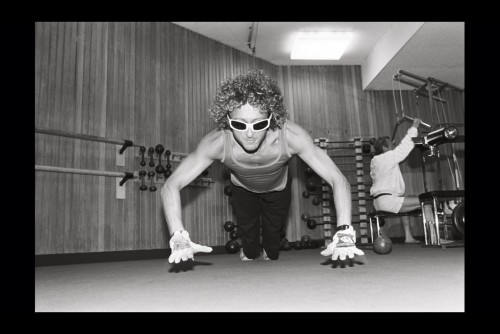

J'ai eu le curieux projet d'écrire un livre assez bref sur le chanteur Michel Polnareff (photo), dans lequel j'aurais raconté de manière très précise les trois années et demie qu'il a passées enfermé à l'intérieur d'un palace parisien, le Royal Monceau, confiné dans ce lieu clos et hors du monde tel un des Esseintes du show-biz. Cette expérience de claustration volontaire me titillait l'imagination, et je trouvais que la presse, pourtant avide de détails, n'avait pas su nous en dévoiler suffisamment la teneur. J'aurais donc envisagé d'interroger, durant quelques jours, le chanteur en personne (lui seul était en mesure de raconter cette période de son existence) dans sa demeure californienne actuelle, où il continue du reste de mener une vie quasi recluse. Je l'aurais confessé aussi longuement que possible sur cette performance énigmatique, qui me l'a rendu presque plus cher que sa musique. La tâche était compliquée à programmer dans son aspect matériel, car une question surtout se posait à moi : Polnareff aurait-il accepté de me parler ? Qui aurait eu assez de poids auprès de cet artiste réputé discret et réservé, jusqu'à la névrose, pour le convaincre de livrer au public des péripéties si éminemment intimes ? Souvent, à tout hasard, au cours de déjeuners, je parlais de cette idée d'un livre sur Polnareff à des interlocuteurs divers ; en général, l'idée leur semblait amusante ; cependant, je ne suis jamais tombé sur la personne qui m'en aurait facilité la réalisation. Mais peut-être — c'est ce que je crois aujourd'hui — ce projet était-il surtout fait pour rester à l'état de simple ébauche. Le réaliser lui aurait fait perdre une grande part de son charme intrinsèque.

15:42 Publié dans Anecdote | Tags : michel polnareff, livre, claustration, palace parisien, royal monceau, hors du monde, des esseintes, show-biz, vie recluse, californie, performance, névrose, ébauche, projet | Lien permanent | Commentaires (0)

24/07/2014

Lettre de Varsovie

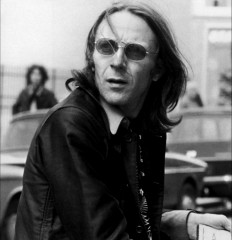

C'est du milieu des années 80 que date ma rencontre avec Gilles Renard (photo), dans cette ville de province où je passais alors souvent. Notre amitié allait durer de manière très forte, malgré une séparation géographique quasi constante : Gilles choisit en effet de partir en Pologne, début 1990, afin de suivre les cours de cinéma de la fameuse Ecole de Lodz. Il y étudia, pour son film de fin d'études, sous la direction pédagogique du très grand réalisateur Krzysztof Kieslowski. Gilles devait décider de rester dans ce pays qui l'avait accueilli si chaleureusement — qui était aussi celui de ses ancêtres, les Renard venus d'Allemagne, anoblis par le roi de Pologne au XVIIIe siècle, et qui essaimèrent ensuite dans toute l'Europe, à commencer par la France. Professionnellement, il réalisa divers courts et moyens métrages, et monta quelques pièces de théâtre (Minetti de Thomas Bernhard, au Teatr Polski, ou encore Fin de partie de Beckett). J'ai suivi son parcours avec beaucoup de précision et d'intérêt, car toutes ces années nous n'avons pas cessé de nous écrire, quand je ne venais pas le voir à Varsovie. A parcourir aujourd'hui certaines de ses lettres, je suis épaté par l'exigence artistique qui était la sienne, et dont il ne dérogea jamais, dans ce monde du cinéma qui, même en Pologne, a dégringolé sous l'emprise fatale des marchands de pacotille. Un Français résiste encore à Varsovie, c'est lui, Gilles Renard, et j'en veux pour preuve l'extrait d'un courrier qu'il m'écrivait le 15 février 1997. Comme nous étions encore jeunes alors ; mais ce temps ne reviendra pas !

"Quand le scénario est accepté, j'écris alors ma vision du film — image par image — que je chronomètre. Généralement, cela fait le double de pages du scénario initial. Pour un autre que moi et mon opérateur, c'est illisible, et ça ne doit surtout pas être montré car ça ferait peur au producteur qui n'y comprendrait rien. Sur ma page : il y a alors la colonne image, la colonne dialogue, la colonne musique et enfin la colonne bruitage. Ensuite, sur le plateau, en ayant reparlé la veille des scènes qu'on allait tourner le lendemain avec l'opérateur, j'arrive avec la version initiale du scénario et bien que j'aie tous les plans que je dois tourner dans la tête et leur durée exacte, là je me laisse aller à saisir l'humeur qu'il y a sur le plateau, je laisse aller l'inspiration.

"[...] Pour le scénographe (1), il lit la version initiale et un petit rapport sur chaque scène avec tout ce qu'il doit y avoir. Et ensuite, j'attends ses propositions. S'il n'en fait aucune, je le vire, car j'ai remarqué que tout va par paliers dans ce domaine, et que la première conception n'est jamais la bonne : on a trop de clichés dans la tête !"

(1) C'est-à-dire le décorateur.

Voir un film de Gilles Renard : la chaîne de télévision polonaise TVP Kultura doit diffuser au mois d'août prochain son court métrage de fiction Everything (titre original en polonais : Wszystko, 2007). Vous pouvez regarder également ce film dès à présent sur YouTube en version anglaise. De même, toujours sur YouTube, est également visible, et en version française, le documentaire Malgré tout (Roszada, 2005).

16:49 Publié dans Film | Tags : gilles renard, amitié, pologne, école de cinéma de lodz, krzysztof kieslowski, allemagne, roi de pologne, europe, france, thomas bernhard, minetti, beckett, fin de partie, teatr polski, varsovie, exigence artistique, cinéma | Lien permanent | Commentaires (0)

19/07/2014

Un verre d'eau

Quand j'étais étudiant, je n'aimais pas du tout aller lire en bibliothèque. Dernièrement, j'y ai pris goût, cependant. J'y vais surtout par désœuvrement, sans but précis. L'intérêt est de demeurer en silence assez longtemps — au moins deux bonnes heures. Après quoi, l'on se sent plus serein. On a l'impression d'avoir "travaillé", même si l'on n'a fait que rêvasser devant quelque vague article de revue. Dans les cafés, que je fréquente depuis toujours, une même possibilité s'offre au client solitaire. Café et bibliothèque sont liés. Un passage que j'aime beaucoup du film de Jean Eustache (photo) La Maman et la Putain le montre très bien, lorsque le personnage d'Alexandre dit à un autre, alors qu'ils sont "assis à la terrasse d'un bistrot indéfinissable" : "Je viens lire ici l'après-midi... J'ai l'intention de faire ça assez régulièrement... Comme un travail. Je ne peux pas lire chez moi." Puis il cite une très belle phrase de Bernanos, qui écrivait en effet dans les cafés : "Je ne peux pas me passer longtemps du visage et de la voix humaine, disait Bernanos, j'écris dans les cafés." Le personnage d'Eustache conclut alors pour sa part : "Moi j'en fais un peu moins. Je viens y lire." Les désœuvrés ont quelquefois besoin de se donner des tâches à accomplir, qu'ils n'effectueront au mieux qu'à moitié, mais qu'importe (la moitié vaut mieux que le tout, affirmaient les Anciens Grecs). C'est le verre d'eau qu'on remplit et vide dans l'évier chaque matin, toujours à la même heure, comme un début de discipline. Peut-on faire plus ?

Jean Eustache, La Maman et la Putain. Scénario. Ed. Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 1998.

11:55 Publié dans Ethique | Tags : bibliothèque, désoeuvrement, silence, travail, lire, cafés, jean eustache, la maman et la putain, bistrot, bernanos, visage, voix humaine, à moitié, anciens grecs, verre d'eau, discipline | Lien permanent | Commentaires (0)

12/07/2014

La sagesse ne viendra jamais

Quand j'entreprends la lecture d'un livre, c'est dans l'idée qu'il va répondre à toutes les questions que je me pose, qu'il va m'apprendre la Vérité, avec un grand V. Or, à chaque fois je suis déçu. Mon aspiration n'est évidemment jamais réalisée, et il me faut recommencer l'opération à nouveau. Je suis d'ailleurs très conscient désormais, mon expérience de lecteur étant relativement longue, que le savoir absolu — et même relatif — ne me traversera jamais. Je ne peux disposer seulement que de quelques indications, certes utiles, mais au fond très insuffisantes. Ceux qui ont écrit tous ces livres, y compris les plus grands, ne connaissaient d'ailleurs pas plus que moi la Vérité, et quelquefois ils l'ont admis très naturellement : c'est sans doute cela aussi, la leçon. Guy Debord, moderne Ecclésiaste, avait par exemple conclu son scénario intitulé In girum sur cette constatation lapidaire : "La sagesse ne viendra jamais", tout de suite suivie par la suggestion : "A reprendre depuis le début". Telle est, je crois, la vanité de notre recherche à travers les livres : une quête inlassable, souvent trompeuse et décevante. J'ajoute bien sûr que le plaisir de la pensée, en ce qui me concerne, demeure néanmoins très vif, mais sans jamais apporter d'élément supplémentaire au lecteur quasi "professionnel" que je suis devenu, qui a passé toutes ces années allongé sur un lit, ou affalé dans un fauteuil, un volume entre les mains, — et pour quel résultat ? Je ne regrette pas vraiment tout ce temps consumé pour rien, mais, parfois, l'objet de la lecture me semble obscur.

Illustration : dernière image du film In girum imus nocte et consumimur igni (1978) de Guy Debord. Scénario repris dans Guy Debord, Œuvres cinématographiques complètes, 1952-1978. Ed. Gallimard, 1994.

12:14 Publié dans Philosophie | Tags : livre, lecture, vérité, savoir absolu, savoir relatif, guy debord, ecclésiaste, in girum imus nocte et consumimur igni, sagesse, vanité, pensée, temps | Lien permanent | Commentaires (0)

04/07/2014

Mélange des genres

Gustav Mahler racontait que, tout jeune, il avait assisté à une violente scène de ménage entre ses parents. Quittant précipitamment la maison, il se retrouva dans la rue où un orgue de Barbarie égrenait la chanson O, du lieber Augustin. C'était là pour le compositeur l'origine de cet entrelacs entre tragique et légèreté, frivolité et gravité, assez typique de sa musique. Explication très freudienne, trop peut-être, d'un trait de caractère qu'on retrouve chez maints artistes viennois de cette époque. Cet alliage sophistiqué entre les contraires a peut-être pris son plus vif essor alors, dans cette phase de décadence d'une civilisation excessivement raffinée, qui contemplait son déclin au milieu des dernières fêtes. Comment ne pas être admiratif de cet amalgame, jusqu'à traquer l'ironie parfois où elle n'est pas ? D'où nous vient, aujourd'hui même, ce goût, cette attirance paradoxale ? J'ai pour ce qui me concerne beau chercher, aucune anecdote ne remonte à la surface de ma mémoire pour dévoiler un aléatoire pourquoi. Ce fut plutôt une caractéristique globale de la société que nous avons traversée : l'indolence de plusieurs générations gavées de chansonnettes sans intérêt, et, le temps s'écoulant, le pessimisme noir, fruit des désillusions. Une certaine dérision n'est pas sans rapport, je pense, avec une situation de naufrage — d'agonie...

08:48 Publié dans Musique | Tags : gustav mahler, scène de ménage, orgue de barbarie, o du lieber augustin, tragique, légèreté, frivolité, gravité, musique, freud, vienne, décadence, civilisation, raffinement, déclin, dernières fêtes, ironie, société, indolence, générations, pessimisme, dérision, naufrage, agonie | Lien permanent | Commentaires (0)

26/06/2014

La poésie, Jean-Luc Godard !

C'est Aragon, toujours perspicace, qui posait la bonne question, autrefois, dans un article fameux de 1965 écrit à l'occasion de la sortie de Pierrot le fou : "Qu'est-ce que l'art, Jean-Luc Godard ?" Le nouveau film du Dostoïevski de Lausanne, Adieu au langage, est véritablement une synthèse de tout son travail effectué jusqu'à ces dernières années. Un travail sur la fiction, d'abord ; et ensuite, plus fondamentalement peut-être, un travail sur la pensée. La vaste série des Histoire(s) du cinéma le montrait bien, étape essentielle d'un parcours dont rien ne vint affaiblir la rigueur. Film socialisme, sa précédente œuvre, apparaissait encore comme un ensemble hybride, certes extrêmement riche et passionnant, mais décevant au plan de la forme. Ce coup-ci, avec Adieu au langage, nous y sommes : chaque élément a trouvé sa place dans un édifice artistique incomparable. Godard est avant tout poète, comme Aragon l'avait pressenti de manière évidente. Cette poésie aujourd'hui se déchaîne avec une ampleur kaléidoscopique, seulement disciplinée par des références nombreuses que Godard va chercher chez les grands écrivains (dont Maurice Blanchot) ou les philosophes. L'ombre tutélaire de Soljenitsyne inspire au cinéaste de présenter son film comme un "essai d'investigation littéraire". Mais il est certes beaucoup plus que cela. Difficile de définir à vrai dire ce projet, sinon en disant que Godard suit les traces de Lautréamont. Un critère existe, cependant, qui me sert personnellement à qualifier les chefs-d'œuvre : je note que je relirai volontiers tel livre, que je reverrai volontiers tel film. Eh bien ! je vais profiter de ce qu'Adieu au langage est toujours à l'affiche pour aller le revoir, expérience stimulante.

12:29 Publié dans Film | Tags : jean-luc godard, dostoïevski, adieu au langage, aragon, pierrot le fou, poésie, art, fiction, histoire(s) du cinéma, film socialisme, maurice blanchot, soljenitsyne, essai d'investigation littéraire, lautréamont | Lien permanent | Commentaires (0)

20/06/2014

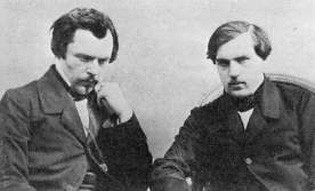

Art Nouveau

Dans sa conséquente étude, L'Art Nouveau en France (Flammarion, 1994), Deborah Silverman nous explique comment ce qui s'est appelé "Art Nouveau" trouve son origine dans le rococo. Elle convoque au début de son propos les frères Goncourt (photo), grands collectionneurs devant l'éternel. Elle parle de "l'héritage des Goncourt", qui, dans leur maison d'Auteuil, avaient rassemblé des objets, des meubles, des décorations de l'époque Louis XV. L'Art Nouveau, qui s'invente en cette fin de siècle, surgit de ce fonds historique auquel les Goncourt surent donner toute l'importance qu'il méritait. On a souvent l'idée que les dernières années du XIXe sont le summum de la décadence, on pense à Huysmans, auteur du sublime A Rebours, ou encore à des esprits comme Jean Lorrain. La perspective semble un peu faussée, surtout lorsqu'on s'attarde sur d'autres domaines que la littérature, comme l'architecture, les arts décoratifs. Deborah Silverman nous montre au contraire que cet univers ne jaillissait pas de quelque névrose soudaine, mais qu'il s'appuyait sur ce que la France avait pu donner de meilleur, spécialement dans son artisanat. La transparence du rococo a nourri, enrichi l'Art Nouveau, et procuré à ses contemporains la chance d'une vie parfaitement élégante. Je vous conseille d'avoir ceci à l'esprit lorsque vous visiterez, par exemple, le Musée d'Orsay, qui expose dans certaines salles de magnifiques meubles fin XIXe. Vous penserez ainsi, en passant devant, aux livres, non seulement des frères Goncourt, mais aussi certainement de Zola. Vous vous direz : voici le décor de La Curée. Ou bien : son Excellence Eugène Rougon recevait dans ce mobilier. La séduction littéraire de certains romans de ce temps doit beaucoup à ce qu'a su insuffler dans cette vie l'Art Nouveau. J'irai même plus loin. Le phénomène pourrait être fort antérieur. Voilà ce que je me disais récemment en relisant La Chartreuse de Parme de Stendhal. On sent en effet dans ce roman non pas une "parodie" du XVIIIe siècle, mais bien plutôt, déjà, un univers qui s'affirme esthétiquement sur les bases du style rococo, et le dépasse allègrement, joyeusement. Stendhal anticipe l'Art Nouveau, sa délicatesse, sa grâce, son épicurisme charmant. Et si La Chartreuse, finalement, était le manifeste véritable de l'Art Nouveau ? Je le crois sincèrement. Je crois aussi que c'est un style d'art qui ne vieillit pas, qui reste intact. Après le Musée d'Orsay, allez prendre un verre, comme moi, au Café de Flore : l'ambiance si particulière de ce lieu toujours vivant, né au tout début du XXe siècle, aura tôt fait de vous convaincre, vous aussi.

08:06 Publié dans Art | Tags : art nouveau en france, deborah silverman, rococo, frères goncourt, collectionneurs, maison d'auteuil, objets, meubles, fin de siècle, décadence, huysmans, à rebours, jean lorrain, littérature, architecture, névrose, artisanat, élégance, musée d'orsay, zola, la curée, son excellence eugène rougon, roman, la chartreuse de parme, stendhal, parodie, délicatesse, épicurisme, café de flore | Lien permanent | Commentaires (0)

11/06/2014

Fin du monde

Dans les décors de ruines du Palais de Tokyo, avenue du Président-Wilson à Paris, le photographe et artiste japonais Hiroshi Sugimoto a installé sa nouvelle et très forte exposition "Aujourd'hui, le monde est mort" [Lost Human Genetic Archive]. En trente-trois variations, il nous fait découvrir les fins du monde qu'il imagine dans un avenir pas si lointain. Chaque installation se voit nantie d'un commentaire assez long, manuscrit, d'inspiration situationniste, m'a-t-il semblé, qui commence toujours par ces mots : "Aujourd'hui, le monde est mort. Ou peut-être hier, je ne sais pas." Reprise frappante des premières pages de L'Etranger de Camus, ce roman qui a tellement marqué son temps en ouvrant à une nouvelle esthétique. Lorsqu'on sait par ailleurs que Sugimoto s'inspire ici et là des ready-made de Duchamp ou parfois du travail de Warhol, on se dit que la panoplie nihiliste est décidément complète. Il ne vous reste plus alors qu'à déambuler dans les salles austères de cette exposition, en vous laissant porter par ce qu'elle pourra vous inspirer de définitif. Je vous conseille d'en faire le tour au moins deux fois, de prendre bien votre temps, comme si c'était la dernière promenade qu'on vous ait octroyée avant de vous condamner à mort. Profitez-en au maximum, et repensez-y lorsque vous serez ressorti dehors, sous le soleil brûlant de Paris. Vous ne verrez plus les choses de la même façon. Derrière l'illusion de ce monde présent, vous aurez désormais conscience de sa pleine et entière agonie, et du fait aussi que tout ça ne risque probablement pas de durer encore longtemps. "Aujourd'hui, le monde est mort. Ou peut-être hier, je ne sais pas." Telle est vraiment la seule prière que vous serez en mesure de répéter, une prière négative courte et brève pour déplorer, impuissant, ce suicide annoncé.

Hiroshi Sugimoto : Aujourd'hui, le monde est mort [Lost Human Genetic Archive]. Palais de Tokyo. 13, avenue du Président-Wilson (Paris 16e). Renseignements : 01 81 97 35 88. Jusqu'au 7 septembre.

Illustration : photographie de Hiroshi Sugimoto.

11:58 Publié dans Art | Tags : fin du monde, hiroshi sugimoto, palais de tokyo, aujourd'hui le monde est mort, installation, situationniste, l'étranger, albert camus, duchamp, ready-made, andy warhol, nihilisme, dernière promenade, condamnation à mort, illusion du monde présent, agonie, prière, suicide | Lien permanent | Commentaires (0)

30/05/2014

Bashô et le bol du pèlerin

Je lis depuis quelques jours la nouvelle Pléiade des œuvres du poète Philippe Jaccottet. L'agencement de ce volume me semble particulièrement réussi : des poèmes, bien sûr, mais aussi des proses, et des Carnets (La Semaison) dans lesquels on se plongera avec délice. A condition peut-être d'aimer la nature, car il en est beaucoup question chez Jaccottet, disciple de Rousseau et de Bashô notamment. Dans un excellent avant-propos, José-Flore Tappy évoque du reste un texte du Japonais, qui a beaucoup marqué Jaccottet. Il s'agit de La Sente étroite du Bout-du-Monde, récit de voyage publié par la revue L'Ephémère en juin 1968. "Jaccottet trouve dans ce récit plein d'esprit et de mélancolie, fait de rencontres et de séparations successives, une image de ce que devrait être pour lui la poésie." Il y revient plus tard, dans une note de La Semaison, explorant cette affinité personnelle qui devait le marquer profondément : "L'absolue merveille de cette prose, de cette poésie, écrit Jaccottet, est qu'elle ne cesse de tisser autour de nous des réseaux dont les liens, toujours légers, semblent nous offrir la seule liberté authentique." Je ne m'étonne donc pas, en le relisant vers la fin du volume, de l'éblouissement d'authentique liberté que nous laisse un texte comme Le Bol du pèlerin. C'est à mon sens l'un des plus beaux livres qu'on ait jamais consacré à un peintre, en l'occurrence Giorgio Morandi. Jaccottet y déploie toutes ses ressources de poète et de prosateur pour nous faire pénétrer dans cet univers qui le touche si fort. Un univers minimaliste, intense, qu'il prenait soin, déjà, de mettre en relation avec celui des Japonais, dans une note essentielle de La Semaison. Jaccottet y écrivait par exemple (mais toute la note serait à citer) : "On pense aux moines-poètes du Japon à cause de la pauvreté humble, du bol blanc, ou de ce qui pourrait être un encrier." Il faut avoir tout ceci à l'esprit pour comprendre Jaccottet, sa rigueur, son éloignement géographique (il a choisi de vivre retiré à la campagne), sa méfiance même pour les sinécures professionnelles qui vous volent votre âme. Son travail poétique est constitué de cette exigence, avec les yeux grands ouverts sur cet enjeu (comme disait Soupault) dont trop peu d'écrivains ou de poètes gardent aujourd'hui le souci. Je crois qu'un récit comme L'Obscurité, qui figure aussi dans ce volume de la Pléiade, est emblématique de cette grandiose tradition.

Philippe Jaccottet, Œuvres. Préface de Fabio Pusterla. Edition établie par José-Flore Tappy, avec Hervé Ferrage, Doris Jakubec et Jean-Marc Sourdillon. Ed. Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade".

Calligraphie : haïku de Bashô.

12:32 Publié dans Livre | Tags : bashô, philippe jaccottet, poème, prose, bibliothèque de la pléiade, gallimard, la semaison, rousseau, japon, la sente étroite du bout-du-monde, récit de voyage, revue l'éphémère, le bol du pèlerin, giorgio morandi, minimalisme, moines-poètes, pauvreté, bol, encrier, l'obscurité, récit, tradition | Lien permanent | Commentaires (0)

22/05/2014

La souffrance

Saul Bellow en arrivait toujours à parler de lui-même. Dans sa préface à L'Ame désarmée de son collègue et néanmoins ami Allan Bloom, il ne s'attarde pas longtemps sur ce dernier, mais évoque surtout sa propre "situation contradictoire" à lui, Saul Bellow. Dans Ravelstein, livre théoriquement consacré en entier à Bloom, il évacue vite fait quelques anecdotes piquantes sur son ami et revient à sa propre personne. Mais au fond cela ne nous dérange pas. En somme, je conseillerais pour ma part de lire quand même l'essai de Bloom, afin de voir surtout ce que Saul Bellow aurait été s'il n'avait pas écrit de romans, mais seulement des essais. Dans mon esprit, la déception que j'ai ressentie à la lecture de L'Ame désarmée provient de ce genre de comparaison. Le côté réactionnaire des deux hommes prédominait, mais il a seulement abîmé celui qui n'écrivait pas de romans, c'est-à-dire le Professeur Bloom, dans toute sa rigidité d'enseignant conservateur. Le romancier Saul Bellow réussit, quant à lui, à s'en sortir assez bien.

Saul Bellow en arrivait toujours à parler de lui-même. Dans sa préface à L'Ame désarmée de son collègue et néanmoins ami Allan Bloom, il ne s'attarde pas longtemps sur ce dernier, mais évoque surtout sa propre "situation contradictoire" à lui, Saul Bellow. Dans Ravelstein, livre théoriquement consacré en entier à Bloom, il évacue vite fait quelques anecdotes piquantes sur son ami et revient à sa propre personne. Mais au fond cela ne nous dérange pas. En somme, je conseillerais pour ma part de lire quand même l'essai de Bloom, afin de voir surtout ce que Saul Bellow aurait été s'il n'avait pas écrit de romans, mais seulement des essais. Dans mon esprit, la déception que j'ai ressentie à la lecture de L'Ame désarmée provient de ce genre de comparaison. Le côté réactionnaire des deux hommes prédominait, mais il a seulement abîmé celui qui n'écrivait pas de romans, c'est-à-dire le Professeur Bloom, dans toute sa rigidité d'enseignant conservateur. Le romancier Saul Bellow réussit, quant à lui, à s'en sortir assez bien.

On a pu dire que le meilleur roman de Saul Bellow restait Herzog (1961). Cela doit être vrai. Quand je l'ai lu, j'ai d'abord eu du mal à entrer dedans. Et puis, au fil des pages, ça a commencé à prendre. On vante souvent la modernité de ce livre, non sans raison. Le héros, sur le point d'atteindre la cinquantaine, est un professeur d'université très cultivé, d'une culture toute européenne, confronté au matérialisme de la société américaine qui l'use peu à peu. D'où une dégringolade existentielle qui finit par conduire le malheureux aux frontières de la folie. Saul Bellow a mis beaucoup de lui-même dans ce personnage d'Herzog, pensant certainement à son héritage européen qui s'acclimatait assez mal au Nouveau Monde. Mais, plus généralement, le malaise qu'il décrit ainsi n'est-il pas assez typique d'un changement de société en Occident, dont le XXe siècle fut le cadre ? Les névroses strictement européennes eurent des conséquences fâcheuses pour toute une génération d'individus qui ne surent pas s'adapter assez rapidement aux nouvelles conditions de vie. Herzog le montre bien, et le malheur des temps veut donc que ce très beau roman, depuis un demi-siècle, n'ait à mon sens pas pris une ride.

Le poète américain Charles Simic, dans un article de la New York Review of Books du 31 mai 2001, établissait une relation que je crois importante entre Dostoïevski et Saul Bellow : "La raison pour laquelle ses personnages, écrivait-il de Saul Bellow, comme ceux de Dostoïevski, sont incapables d'atteindre la moindre finalité est parce qu'ils aiment leur propre souffrance plus que toute autre chose. Ils refusent de troquer leur tourment intérieur pour la paix de l'esprit qui viendrait de la bienséance bourgeoise ou d'une quelconque croyance religieuse. En fait, ils perçoivent leur souffrance comme le dernier avant-poste de l'héroïsme dans le monde actuel." Le masochisme dostoïevskien serait là comme une tentative de retarder la plongée définitive dans le nihilisme moderne. Les valeurs de la vieille Europe ne tiennent pas, malheureusement. Les rares qui cherchent à résister se voient bientôt anéantis, d'abord matériellement, puis psychiquement. La névrose dostoïevskienne, à laquelle un Nietzsche fut si sensible, est une avant-garde qui n'a plus à offrir qu'un effondrement définitif. Dostoïevski, dans le roman, Nietzsche en philosophie, furent les prophètes lucides de cette dégringolade métaphysique.

Allan Bloom, L'Ame désarmée. Préface de Saul Bellow. Julliard, 1987.

Saul Bellow, Herzog. Gallimard, 1966.

Saul Bellow, Ravelstein. Gallimard, 2004.

Illustration: Dostoïevski.

13:48 Publié dans Livre | Tags : saul bellow, allan bloom, l'âme désarmée, ravelstein, réactionnaire, enseignant conservateur, herzog, roman, modernité, culture européenne, matérialisme, folie, nouveau monde, xxe siècle, névroses, charles simic, new york review of books, dostoïevski, nietzsche, souffrance, monde actuel, masochisme, valeurs, vieille europe, nihilisme, effondrement, anéantissement, métaphysique | Lien permanent | Commentaires (0)

14/05/2014

Un personnage annexe

Il y a dans Madame Bovary l'évocation très rapide d'un personnage historique fait pour retenir notre attention, comme il avait retenu celle de Flaubert, par son suicide littéralement extraordinaire. Il apparaît, sous la plume de Flaubert, au détour d'une comparaison, dans un passage du roman qui analyse ce que deviennent les relations amoureuses entre Emma et Rodolphe (deuxième partie, chapitre XII) : "son âme, écrit Flaubert en parlant d'Emma, s'enfonçait dans cette ivresse et s'y noyait, ratatinée, comme le duc de Clarence dans son tonneau de Malvoisie". Il convient certes d'expliquer l'allusion. Ce fameux duc, George de Clarence, était le frère du roi d'Angleterre Edouard IV. Voulant s'affranchir de l'autorité de ce dernier, il se rebella sans doute un peu trop vivement, et, nous dit le dictionnaire, "fut condamné à mort. Laissé libre sur le genre du supplice, il se noya d'après une tradition plus que suspecte, dans un tonneau de vin de Malvoisie (1478)". (Bouillet, Dictionnaire d'Histoire et de Géographie, 1880) On ne prête qu'aux riches, et le duc de Clarence devait apprécier ce breuvage sans modération, jusqu'à désirer y passer les derniers instants de sa courte vie. Emouvant tableau, hélas sujet à caution. Il ne s'agirait que d'un mythe, nous précisent les historiens. Mais quelle belle image cependant, qui inspire donc au romancier un trait particulièrement réussi, surtout lorsqu'on a en tête la suite du roman, cette lente descente aux enfers d'une triste héroïne qui finit elle-même par se suicider. Flaubert, je le pense, ne laissait rien au hasard. Le moindre détail avait sa signification, et je m'étonne qu'aucun universitaire n'ait, à ma connaissance du moins, consacré à cette comparaison historico-littéraire une thèse, pour nous expliquer d'ailleurs ce que nous comprenons en trois mots. Dors en paix, duc de Clarence, dans ton tonneau de Malvoisie : Flaubert t'a offert l'immortalité !

Il y a dans Madame Bovary l'évocation très rapide d'un personnage historique fait pour retenir notre attention, comme il avait retenu celle de Flaubert, par son suicide littéralement extraordinaire. Il apparaît, sous la plume de Flaubert, au détour d'une comparaison, dans un passage du roman qui analyse ce que deviennent les relations amoureuses entre Emma et Rodolphe (deuxième partie, chapitre XII) : "son âme, écrit Flaubert en parlant d'Emma, s'enfonçait dans cette ivresse et s'y noyait, ratatinée, comme le duc de Clarence dans son tonneau de Malvoisie". Il convient certes d'expliquer l'allusion. Ce fameux duc, George de Clarence, était le frère du roi d'Angleterre Edouard IV. Voulant s'affranchir de l'autorité de ce dernier, il se rebella sans doute un peu trop vivement, et, nous dit le dictionnaire, "fut condamné à mort. Laissé libre sur le genre du supplice, il se noya d'après une tradition plus que suspecte, dans un tonneau de vin de Malvoisie (1478)". (Bouillet, Dictionnaire d'Histoire et de Géographie, 1880) On ne prête qu'aux riches, et le duc de Clarence devait apprécier ce breuvage sans modération, jusqu'à désirer y passer les derniers instants de sa courte vie. Emouvant tableau, hélas sujet à caution. Il ne s'agirait que d'un mythe, nous précisent les historiens. Mais quelle belle image cependant, qui inspire donc au romancier un trait particulièrement réussi, surtout lorsqu'on a en tête la suite du roman, cette lente descente aux enfers d'une triste héroïne qui finit elle-même par se suicider. Flaubert, je le pense, ne laissait rien au hasard. Le moindre détail avait sa signification, et je m'étonne qu'aucun universitaire n'ait, à ma connaissance du moins, consacré à cette comparaison historico-littéraire une thèse, pour nous expliquer d'ailleurs ce que nous comprenons en trois mots. Dors en paix, duc de Clarence, dans ton tonneau de Malvoisie : Flaubert t'a offert l'immortalité !

Illustration : George, duc de Clarence

17:47 Publié dans Livre | Tags : madame bovary, gustave flaubert, suicide, george duc de clarence, tonneau de malvoisie, édouard iv roi d'angleterre, mythe, descente aux enfers, thèse universitaire, immortalité | Lien permanent | Commentaires (0)

08/05/2014

Peter Handke

Ces dernières années, j'ai lu certains livres de Peter Handke. Celui qui m'avait le plus fasciné était son recueil de notes, Hier en chemin (éd. Verdier, 2011), qui encadrait la période allant de novembre 1987 à juillet 1990, et que Handke avait passée "en chemin", voyageant dans divers pays européens jusqu'au Japon. Parcourir, généralement par la marche, ces contrées, en laissant venir à soi ce que vous inspire la vie, se révélait avec lui une expérience spirituelle inoubliable. On avait de sa part aussi un effort pour cerner l'intimité de l'être, de façon à ce que cet être soit perçu comme universel.

On retrouve ce projet dans un nouvel "essai", qui paraît d'ailleurs en même temps qu'un roman, La Grande chute, tous deux aux éditions Gallimard. Essai sur le Lieu Tranquille, tel en est le titre, dans la série qu'on connaît bien de cet auteur, où il y avait déjà par exemple un fameux Essai sur la fatigue. Au fond, Handke continue une phénoménologie de l'existence, dont la caractéristique principale serait toujours plus de dépouillement, de sobriété. Ici, le sujet, ce qu'il appelle "le Lieu Tranquille", aurait de prime abord de quoi surprendre : il s'agit en premier lieu des toilettes, celles de sa première école, ou celles, plus improbables encore, dans une gare, où il lui arriva de passer la nuit alors qu'il n'avait plus un sou en poche.

Un passage de ce livre me semble jeter une lumière étonnante sur le caractère même de Peter Handke, lui qui en vérité ne se livre jamais complètement. Handke était alors étudiant, et utilisait, pour se laver les cheveux, les lavabos des toilettes de la faculté, le soir quand tout le monde était parti. Or, il est une fois surpris dans cette activité par l'un de ses professeurs, et pas n'importe lequel. "Il avait été l'année précédente l'un de mes examinateurs et, à cette occasion, en public, je l'avais contredit, sûr de mon fait et tout pénétré de mon savoir, à une ou deux reprises (et je crois entendre encore le murmure de la foule de l'amphithéâtre derrière moi, des étudiants qui s'étonnaient qu'on pût être aussi insolent avec un supérieur)." Cette rencontre inopinée dans le "Lieu Tranquille" va secrètement modifier les relations entre le professeur et son étudiant récalcitrant : "Plus tard encore, en salle de cours ou ailleurs, il continua de m'ignorer, mais il était désormais clair que c'était devenu un jeu entre nous, notre jeu. Il n'était plus mon ennemi."

Il est difficile pour un écrivain de parler de lui, s'il veut demeurer à la hauteur de son ambition. La littérature actuelle, trop souvent, montre bien la limite de ces velléités de confession. Le travail de Peter Handke, depuis tant d'années, tant de livres, tant de films, se revendique pour cette raison parfois comme une recherche de l'absence. C'est vrai. Mais à force de creuser cette absence, avec un art si consommé, quelque chose perce, comme un mystère qui se faisait attendre. La qualité première de Peter Handke m'a toujours paru être la patience, cette patience qui nous fait désespérer de la vie, mais qui, en même temps, si on s'y tient, finit par nous la faire découvrir comme un "faux mouvement" rédempteur : "Dans une petite rue sombre il se dirigea, hâtant le pas, vers l'enseigne au néon blanche. Lorsqu'il eut déchiffré celle-ci, HIGH LIFE, il s'en détourna aussitôt (Patras, Péloponnèse, 20 décembre 1987)". (Hier en chemin)

Essai sur le Lieu Tranquille, Peter Handke. Traduit de l'allemand par Olivier Le Lay. Ed. Gallimard, "Arcades".

08:42 Publié dans Livre | Tags : peter handke, hier en chemin, éditions verdier, japon, expérience spirituelle, la grande chute, essai sur le lieu tranquille, éditions gallimard, essai sur la fatigue, phénoménologie de l'existence, dépouillement, sobriété, école, gare, professeur, ennemi, littérature actuelle, absence, patience, faux mouvement | Lien permanent | Commentaires (0)

03/05/2014

Quelle heure est-il ?

L'être humain ne connaît jamais l'heure juste. Il doit se contenter d'un temps approximatif. Regardez sur Internet, plusieurs sites proposent de vous donner l'heure exacte : mais selon chacun, ou presque, l'heure sera différente pour les secondes. Internet, là non plus, n'est pas dispensateur de vérité, ni de précision absolue ! Je confiais ce problème de l'heure exacte l'autre jour à mon horloger. Il me répondit que la meilleure heure était celle que donnait par ondes radio l'horloge atomique de Francfort, qui ne varie que d'une seconde pour un million d'années. C'est déjà bien, penserait-on. Mais ne pas pouvoir aller au-delà des secondes est frustrant, sans doute. Un ingénieur en armement me racontait jadis qu'il existait des "bourses du temps", où des professionnels offraient une heure encore plus précise à d'autres professionnels (les sous-marins, par exemple, se repèrent dans les profondeurs grâce aux fractions de secondes). Quant à nous, humbles pékins, nous aurons beau acheter les montres les plus coûteuses et les plus belles, nous aurons tout juste un bijou de plus à porter, mais en aucun cas un instrument qui nous indiquerait la vérité du temps, de notre temps. Chaque fois que nous regardons notre poignet, pensons donc à cette infirmité fondamentale de l'homme, privé des lumières les plus quotidiennes ! Andy Warhol, comme souvent, l'avait parfaitement compris, lui qui, possesseur de la plus élégante des montres, disait à son propos : "Je ne porte pas une Tank pour avoir l'heure. En fait, je ne la remonte jamais. Je porte une Tank parce que c'est la montre qu'il faut porter."

15:59 Publié dans Philosophie | Tags : heure exacte, temps, internet, vérité, précision, horloge atomique de francfort, ingénieur en armement, bourses du temps, sous-marins, montres, andy warhol, montre tank de cartier | Lien permanent | Commentaires (0)

28/04/2014

Une vraie conversation

Pour moi, les meilleures conversations se passent quand on est deux. C'était aussi l'avis de Truman Capote (cf. Musique pour caméléons, éditions Gallimard). A partir d'un troisième interlocuteur, ma paresse me fait m'en remettre aux deux autres, et je ne dis plus rien. Je m'éclipse discrètement, bien qu'étant encore là, et les laisse travailler sans moi. En société, je ne suis pas très brillant, je reste à l'écart, je deviens invisible. Les trop grandes réunions de personnes m'exaspèrent et me découragent. Je ressens souvent au milieu de ces foules un vague malaise. Je n'ai qu'une envie, m'échapper. Peut-être est-ce ce qu'on nomme "agoraphobie". C'est surtout de l'ennui, je crois. L'ennui parmi les autres est plus douloureux que l'ennui en solitaire. On s'habitue à ce dernier, tandis que l'agglomérat d'individus rend éprouvante une impression de vide qu'on ne maîtrise plus. Les endroits publics où l'on reste néanmoins le plus libre sont les cafés, car ils permettent, à un degré de qualité remarquable, de jouer à sa guise sur les deux tableaux : aussi bien la solitude que l'échange, et ce que j'appelle donc une vraie conversation.

14:40 Publié dans Comportement | Tags : conversation, truman capote, musique pour caméléons, gallimard, interlocuteur, paresse, travail, société, à l'écart, réunion, malaise, agoraphobie, ennui, vide, cafés, solitude, échange | Lien permanent | Commentaires (1)

20/04/2014

L'attente de Pâques

Entre la Passion et la Résurrection, il y a le Samedi Saint où tout est silence, éternelle attente. C'est le jour du grand Néant, jour de la mort infinie, où plus rien n'est dit, où tout est interrogation et désespoir. Ce jour annonce Pâques, mais Pâques n'est pas encore là. Et quand Pâques enfin surgit, comme une délivrance de la parole, le jour blanc qui l'a précédé retombe de lui-même, vaincu par une affirmation plus puissante que lui. Mais est-ce vraiment le cas ? Les exemples que j'utilise, dans le texte qui suit, tournent autour de la résurrection, mais sont néanmoins imprégnés d'un esprit de défaite dont je trouve l'origine dans le nihilisme contemporain. A chacun de se faire sa propre idée. On réagit tous très différemment à "l'arrêt de mort" du Samedi Saint.

Les pages les plus émouvantes de La Nouvelle Héloïse sont sans conteste celles relatant les derniers moments et la mort de Julie. C'est Wolmar, le vieux mari, qui s'en acquitte pour Saint-Preux, désormais muet et retenu au loin. Wolmar emploie dans cette lettre une apostrophe assez étonnante adressée à l'amant de sa femme, quand il en arrive au moment où celle-ci trépasse : "Adorateur de Dieu, Julie n'était plus..." On pourrait, me semble-t-il, renverser la formule et dire, avec peut-être plus de véracité : Adorateur de Julie, Dieu n'était plus... La mort de Julie est en effet la fin du monde pour eux tous, l'arrivée du chaos, et même de la folie pour son amie Claire — qui essaiera de se ressaisir cependant, sans y parvenir tout à fait, comme le montre l'ultime lettre du roman. Le trouble est d'ailleurs si grand, parmi la famille et les domestiques, qu'une rumeur finit par circuler et prendre de l'ampleur, selon laquelle Julie serait soudainement revenue à la vie. "Il fallait qu'elle ressuscitât, écrit Wolmar, pour me donner l'horreur de la perdre une seconde fois." Lui-même du reste y croit un instant, et le lecteur aussi, qui a eu le temps de s'attacher à cette très belle héroïne, devenue presque une sainte. Les romanciers, je l'ai remarqué, hésitent souvent à faire ressusciter leurs personnages (heureusement, d'ailleurs...). Blanchot, dans L'Arrêt de mort, ouvre une simple parenthèse pour décrire le malaise indicible du bref retour à la vie de J., avant qu'elle ne meure, cette fois pour toujours. Le cinéma, lui, et c'est dans la nature même de cet art de l'illusion et de la lumière, n'a jamais hésité pour sa part à faire ce pas de plus. Alors que Bernanos, dans Sous le soleil de Satan, laissait vains les efforts de l'abbé Donissan auprès du garçonnet mort, le cinéaste Maurice Pialat (photo), dans l'adaptation tirée du livre, a filmé le petit enfant revenant à la vie dans les bras de sa mère. Dans l'expérience vécue de chacun, je crois que nous ressentons également quelque chose de trouble : devant le cadavre d'un être cher, qui n'a jamais espéré et craint qu'il se réveille soudain, et, à bout de forces, souhaité finalement que non ?

20:57 Publié dans Livre | Tags : pâques, passion, résurrection, samedi saint, attente, néant, mort, parole, nihilisme, la nouvelle héloïse, jean-jacques rousseau, mort de julie, chaos, folie, maurice blanchot, l'arrêt de mort, cinéma, bernanos, sous le soleil de satan, maurice pialat, enfant, mère, cadavre | Lien permanent | Commentaires (0)